ホーム » 2013 (ページ 20)

年別アーカイブ: 2013

【番外編】 1月17日(木)横浜は坂ばかり

横浜の特徴は起伏に富んだ地形にあります。

谷戸の多い町だからこそ、丘があり緑が感じられますが、

結果、坂が多いんですね。

今日は 横浜の坂についてちょっと紹介。

|

| 急坂(西区) |

(横浜で一番有名な坂)

横浜で全国に知れ渡っている坂は?

権太坂です。毎年テレビでも放映されています。

そう、お正月の箱根駅伝です。

箱根駅伝の正式名称は?

「東京箱根間往復大学駅伝競走」といいます。

1920年(大正9年)に始まったこの駅伝の名物区間が、

ごぼう抜きや大ブレーキが頻繁に起こる区間として有名になりました。

現在の「権太坂」は新道ですが、旧東海道の勾配度は半端じゃありません。

(名の在る坂は?)

坂の無い町はありません。でも “名前の付いた坂”というのは どこにでもあるというものではありません。坂の何は理由があります。

私がざくっと拾い出しただけでも

250にも及びます。

横浜の坂名一覧の資料があるのかもしれませんが、

力づくで調べたので

推測値では

500は越えるのではないか?と思います。

ご存知の方 教えてください。

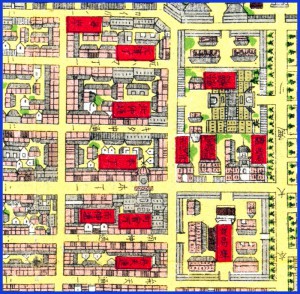

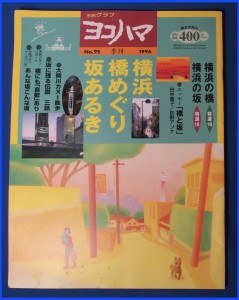

市民グラフ・ヨコハマ NO.95には

横浜橋 めぐり坂あるき」特集があります。

がこの号、買ってあったかな。図書館に行かねば。

|

| 見つかりました |

(坂名)

保土ケ谷の権太坂に話しを戻します。

ここは日本橋を出発する東海道の街道筋最初の難関です。

道中 行き倒れも多かったようです。

権太坂の名の由来は幾つかあるようですが、

坂を造る時に尽力した藤田権左衛エ門の名からという説と

旅人がここは何と言う坂ですか?と尋ねたら

耳の遠い年寄りが自分の名を伝えたことから

という 微笑ましい由来とが有名です。

私の確認した「坂」を幾つか紹介しましょう。

■くらやみ坂

西区西戸部3丁目〜伊勢町3丁目あたり

※坂道標あり

島田荘司の小説にもなった(らしい)坂です。

■半僧坊坂

西区東ヶ丘坂

※坂道標あり

■フェリス坂(西野坂)

中区山手町にある「階段」です。

正式名称は「西野坂」で通学路から名付けられた坂です。

■ワシン坂

中区山手町

横浜に多いカタカナ坂の一つです。

由来説は多く、和親条約のワシン説、鷲見坂からワシン説(最有力)、ワシン(ウシン)という外国人が住んでいた説、降り際にわき水があり「ワキシミズザカ」が外国人たちの口によって「ワシン坂」となった説などです。

■見尻坂

中区山手町

※考えてみれば変な名ですね。昔男衆は褌に短い着物でしたから

下から尻が見える位急だ!ってことでしょうか。

急な坂だったため、前の人の尻がすぐ眼の先にくる、前の人の尻を見上る坂という意から命名されたという説もあります。

■馬坂

中区根岸台、その名の通り「うまざか」で競馬記念公苑“ポニーセンター”の入口あたり

(まさかの名は 磯子にあります)

■ビア坂

中区山手町と諏訪町・千代崎町1丁目の間

まさにビール発祥の地にふさわしい名です。

■ビール坂

保土ケ谷区桜ヶ丘1丁目〜神戸町

ここにはかつてビール工場があったので命名されました。

かなり急坂です。

■アメリカ坂

中区本牧和田

横浜市立本牧中の横を通る坂です。

本牧散策の時には登ってみましょう。さほど急坂ではありません。

■ハロー坂(愛称)

中区和田〜和田山

由来は米軍が本牧一帯を接収していた頃に付けられたのでしょう。

■水道坂

保土ケ谷区坂本町から川島町と仏向町の間まで

ここは、横浜が相模川水系から取水している水道の道から命名されています。

■紅葉坂

西区紅葉ヶ丘

この紅葉坂の石畳を登った記憶のある方も多いのでは?

残念ながら歴史ある「石畳」は

不評のため改修?されてしまいました。

この坂も物語が多くある坂ですので

チャンスがあれば 物語仕立てで紹介します。

| ■急坂 西区東ヶ丘 冒頭の写真です。野毛山に続く階段坂です。 |

No.382 1月16日(水)横浜と福井

この文章を作成中(14日)に横浜は豪雪?

で機能麻痺の状態です。

今日は 横浜と福井の繋がりについて紹介しましょう。

(越前福井藩)

横浜は開港後、全国の商人・武士が集まり、

居留地の外国人達と開港場の日本人による寄合所帯で構成されていました。

開港場の情報は、いち早く全国に伝わり

歴史で学ぶ「尊王」「攘夷」他の様々な動きが横浜を情報源として活発になっていきます。

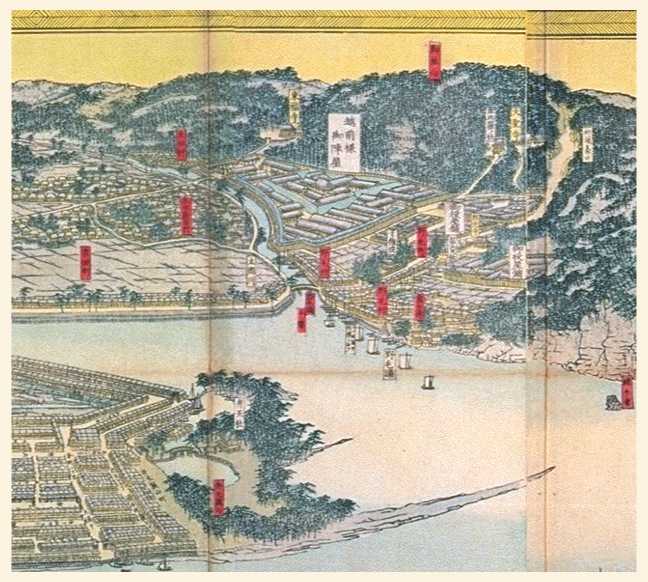

1858年(安政5年)7月に幕府は、開港場である神奈川と横浜の警備を

伊予松山藩と(坂の上の雲の素材となった)

越前福井藩に 命じます。

ところが、福井藩主松平慶永(春嶽)は拒否します。

理由は井伊政権への反発もありましたが、藩財政が逼迫していたことも大きかったようです。

逆に越前藩のブレーン橋本左内を中心に代替え案を検討させます。

これに激怒したのが時の大老 井伊直弼です。

1858年(安政5年7月5日)8月13日

一連の“安政の大獄”による松平慶永(春嶽)は言いがかりにも似た不時登城の罪を問われて強制的に隠居・謹慎となります。橋本左内もその後、獄中死し幕末の賢人を失います。

藩主が蟄居し、急遽新しく第17代福井藩主となったのが越後国糸魚川藩第7代藩主松平 茂昭(まつだいら もちあき)です。

この頃の徳川幕府は藩主に関して、現代のサラリーマン社会にも似た人事システムで動いていましたので、藩主ポストの異動で“お国の殿様”が決まったようです。

逆に徳川諸藩で江戸時代に藩主のお国替えがなかったのが井伊家の彦根藩でした。

松平 茂昭は再度横浜警備の要請を受け、現実路線を選びます。

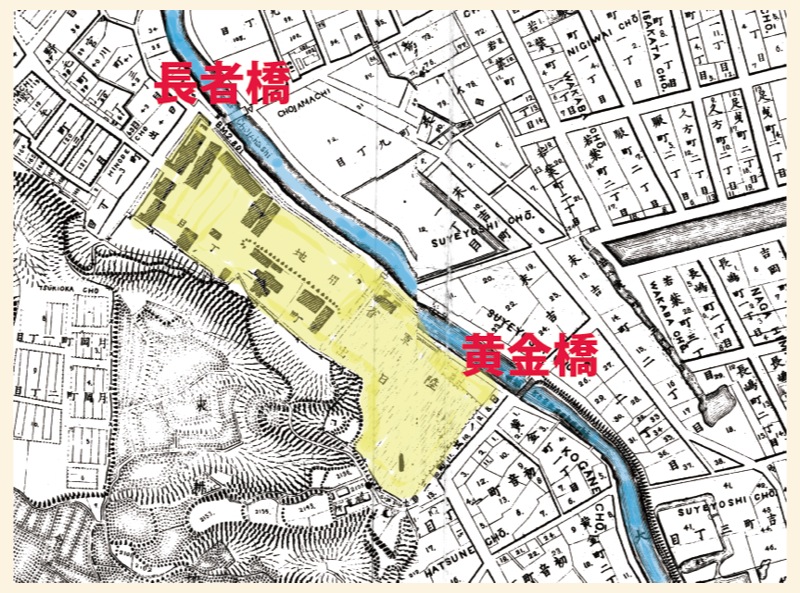

越前福井藩は幕府直轄領(天領)だった

武藏国久良岐郡太田村に19,000坪を借り受け

500人の常駐する陣屋を突貫工事で完成させます。

大岡川の沼地を開墾しての造成のためかなり苦労したようです。

ここが、現在の日ノ出町・黄金町一帯です。

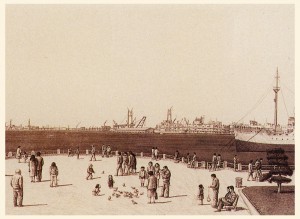

|

| 昭和初期 市電が走り京急はまだの頃 |

しかし、藩の経済は逼迫していましたから

越前福井藩は開港場にいち早く、藩命による商館を建てます。

藩財政建直し策の重要方針として長崎と横浜に輸出商社を設立し、その収益を藩の収入に充てようと考えた訳です。

今でいう「県の物産店」みたいなものですかね。

横浜開港は、

全国諸藩とそのトップに立っていた幕藩体制に「情報」「経済」の波が押寄せます。

幕末、多くの藩が自前で「国防対策」を迫られ、貿易力の差が明治維新の原動力にもなっていきます。

横浜町五丁目 大通北側に

横浜村名主の一人だった石川徳右衛門名義で90坪の土地を借り

表間口6間、奥行き15間の大きさで

「石川屋」を開きます。

開店当初は 与助という人物を支配人に雇いますが

商売が発展するに伴い福井藩から警備で赴任していた人物が、

専任でビジネスに関わっていきます。

当時の「横浜錦絵」にも多く登場したということですから

大変賑わったのでしょう。商売は横浜も長崎も順調に発展していきます。

横浜の越前福井藩ショップ!を担当したのが

越前屋金右衛門 またの名を

石川屋善衛門

本名を 岡倉 覚右衛門といいます。

ここでピーンと来た方もいらっしゃると思います。

彼の息子が 岡倉角蔵、後に岡倉覚三となり

一般的には 岡倉天心の名で 明治期に大活躍します。

No.280 10月6日(土)天心と三渓

No.9 1月9日(水)残した大正の財産

その後の「太田陣屋」は

1866年(慶応2年)に歩兵・騎兵伝習所

1870年(明治3年)には県吏員の子弟への漢学教授を目的とする文学所が設けられますが、

陸軍の用地として収用され

戦後 民有地となり問屋街として賑わいますが

時代の趨勢で 問屋は数軒を残すのみとなり

現在に至ります。

No.471 横浜・世田谷・彦根

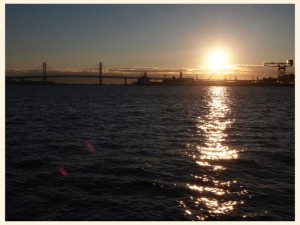

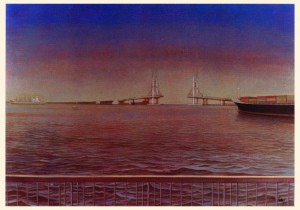

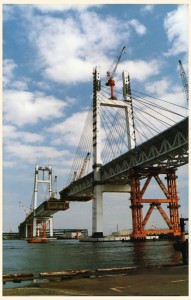

No.381 1月15日(火)素材ベイブリッジ

昨年366話の中で、意外な大ネタが抜けていました。

横浜ベイブリッジを取上げるタイミングがありませんでした。

今日は、横浜のシンボル

ベイブリッジを紹介します。

|

| わが家の玄関先に飾っている絵もBBです。 |

ベイブリッジの兄弟、鶴見つばさ橋は12月21日(金)に「世界一の斜張橋」として紹介しました。

■世界一の斜張橋

■横浜ベイブリッジ

横浜観光のシンボルの一つです。

ブリッジ上の湾岸高速を走る時はいつも胸がドキドキします。

例えば、

リムジンで羽田や成田から横浜に帰る時、

鶴見つばさ橋からベイブリッジにかかるあたりで

横浜に帰ってきたな と感じます。

この風景は たった二十年の時間しか経っていませんが、懐かしい風景のようにも感じてしまいます。

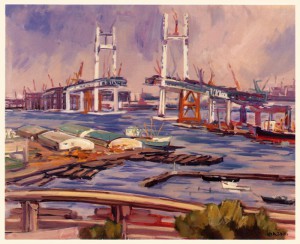

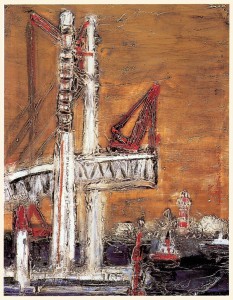

(素材に最適)

ただスペックを紹介するだけでは

面白くないので

作品素材としての横浜ベイブリッジを探してみました。

まずは私のベイブリッジ写真から

絵画の素材でもベイブリッジ工事が取上げられています。蒼々たるメンバーが工事中の風景を描いています。

●今関一馬

東京都出身 東京大学中退。小山敬三美術賞、国画会展会友優秀賞など

●國領 經郎

横浜市生まれ、1986年日展で内閣総理大臣賞受賞。1990年日本芸術院賞受賞、1991年芸術院会員。

●田沢茂

岩手大学特設美術家講師、青森県 県文化賞受賞授章。

●福島瑞穂

広島県尾道市生まれ。女子美術大学大学院客員教授。

●斎藤カオル

神奈川県葉山町生まれ。第12回自由美術家協会展入選。社団法人春陽会理事長。代表作「源氏物語五十四帖」

●小野肇

医師。浜口タカシに写真を学び生涯横浜の写真を撮り続けた。

○相笠昌義

東京日本橋に生まれる。 東京芸術大学美術学部油絵科を卒業。第25回安井賞展で安井賞を受賞。多摩美術大学教授。損保ジャパン東郷青児美術館大賞を受賞。

|

| 大きい作品ですので右の一部を紹介します |

(スペック)

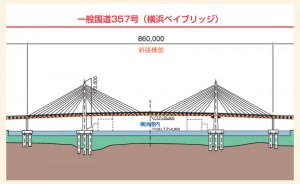

1989年(平成元年)9月27日に開通した2層構造の斜張橋です。長さは860m(中央支間長460m)で本牧埠頭A突堤(中区)と大黒埠頭(鶴見区)とを結んでいます。

設計は名港西大橋(めいこうにしおおはし)のデザイン案

名称はサンフランシスコ・オークランド・ベイブリッジを

参考にしたとされています。

当時横浜市が、建設省(現、国土交通省)に開港130年記念に際しこの橋の建設を強く働きかけ、難工事の末に開通したといわれていますが?

※まあ 与太話はいろいろありますが 全て薮の中です。

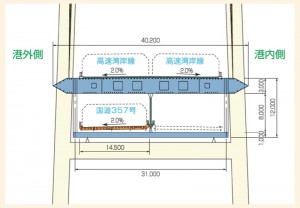

2層構造の上層部は首都高速湾岸線で、下層部は(一般)国道357号が15年後の2004年4月24日に暫定2車線として開通しました。

しかも図面でも明らかなように、片側しか開通していません。この先どうなるのでしょう。

(高さ問題)

ベイブリッジの海面からの高さは約55メートルで、現在これがネックで大型客船が通過できず、門司港、神戸港に寄港地を奪われています。

後5m高ければクリアできたのですが?

何故 この高さになってしまったのか?

当時国際港の橋の高さの標準は ゴールデンゲートブリッジで

66mだったはず。ただ間に合わせるために低く設定したのであれば、明治期の鉄道ゲージ以来の失策です。

遊歩道「横浜スカイウォーク」(有料)がありましたが、

これも2010年(平成22年)9月に閉鎖されてしまいました。

(略年表)

・1977年(昭和52年)8月一般国道357号・高速湾岸線都市計画決定

・1980年(昭和55年)11月高速湾岸線(横浜ベイブリッジ)着工

・1989年(平成元年)9月27日首都高速湾岸線開通

・1998年(平成10年)12月一般国道357号(大黒〜本牧区間)事業着手

・1999年(平成11年)8月臨港道路(大黒ふ頭・本牧ふ頭)

港湾計画決定・整備着手

・2000年(平成12年)3月一般国道357号(大黒〜本牧区間)着工

・2000年(平成12年)12月臨港道路(大黒ふ頭・本牧ふ頭)着工

・2004年(平成16年)4月24日下層部分の国道357号が開通

No.380 1月14日(月)川鎮

この三日、川に因んだ話題を紹介していますが今日も横浜の川ネタでいきます。

横浜の川の流域には不思議な神社が存在しています。

神社ファンには超有名な話しです。

鶴見川水系には「杉山神社」、境川水系には「左馬(さま)神社」が点在しています。

共に暴れ川の鎮守様として地域信仰の役割も担っていたようです。

(杉山神社)

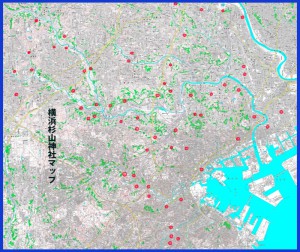

「杉山神社」は、横浜を中心に川崎、町田に70近く点在します。

全国的に観てもこのエリアに集中している珍しい神社です。

一般的に「杉山神社」は

http://ja.wikipedia.org/wiki/杉山神社

「五十猛神(スサノオの子)を主祭神とする神社である。旧武蔵国都筑郡茅ヶ崎に紀州系忌部氏により祀られ、同氏の麻穀栽培地開墾の拡大とともに、現在の神奈川県横浜市を中心に川崎市、東京都稲城市などに72社が現存している。」とあります。

一方で、

鶴見神社の縁起には、

「鶴見神社の創建は、推古天皇の時代(7世紀初め)と伝えられる。古くは杉山大明神(杉山神社)と称された。1920年(大正9年)に、社名を鶴見神社と改めた。」とあります。また、

「鶴見神社は往古は杉山大明神と称し、境内地約五千坪を有する社でありました。その創建は推古天皇の御代(約1400年前)と伝えられております。続日本後記承和五年(約1180年前)2月の頃に『武蔵国都筑郡杉山の社、霊験あるを以って官幣を之に預らしむ。』」ともあります。

http://www18.ocn.ne.jp/~tsurujin/contents/yuisyo.html

由緒の真偽は別にして、

杉山神社をマップに落としてみると、鶴見川流域に多く他の杉山神社も「帷子川水系」「多摩川水系」「大岡川水系」流域に点在していることがわかります。

川無くして田畑は実らず、されど川は暴れる中で、川への鎮守として杉山社が信仰されたのでしょう。近くの杉山神社を探し、水辺までの道筋を楽しんではいかがでしょうか?

(杉山神社紹介)

多く点在する杉山神社の中から幾つか紹介しましょう。

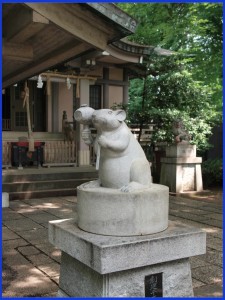

鼠神社

西区中央にある「杉山神社」は旧戸部村の鎮守様で江戸時代は「杉山明神社」と称して願成寺を別当寺とし、幕府より朱印地を与えられていました。

本殿には対の大己貴命の使いである高麗鼠が鎮座し、一回転廻するならわしです。この鼠は地域の子供達の人気ものでもあります。

(左馬神社)

市内の鶴見川・帷子川等の流域に多く点在する「杉山神社」に対し、境川の狭い地域にだけ点在する「左馬・鯖神社」は12しか確認されていません。

「左馬・鯖神社」は、左馬(さま)・鯖(さば)・佐波・左婆などと呼ばれますが、源義朝を祀る神社として江戸時代初期に建立されたものが多いようです。全国にもここだけにしか無い神社で最近見学者が急増中です。

境川は相摸の国と武蔵の国の境に流れる川ですが、水害湛水域でもあり

暴れ川の鎮守と義朝の霊を合祀したのが始まりでした。

何故?源義朝?

このあたりの話しは、【番外編】にて続編として

謎解きをしてみましょう。

No.379 1月13日(日)Y市の橋

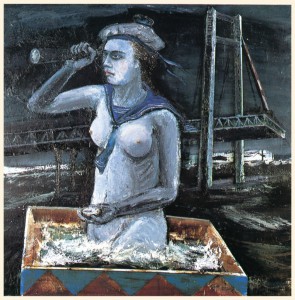

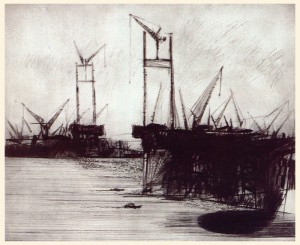

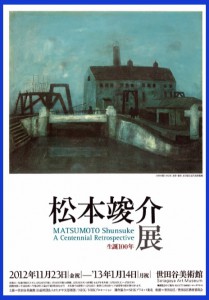

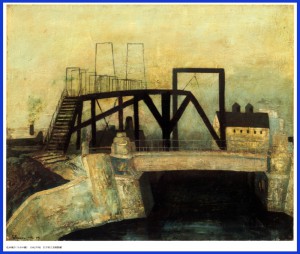

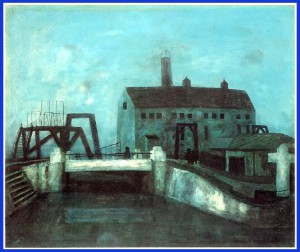

横浜を描いた洋画家の一人、松本 竣介の作品展(世田谷区立美術館)が明日1月14日(月)に閉幕します。した。

この規模の彼の作品展は当分開催される事は無いでしょう。

今日を含め二日しかありませんが、「Y市の橋」8点を含めチャンスのある方はぜひご覧下さい。

松本 竣介は1912年(明治45年)4月19日〜1948年(昭和23年)6月8日という短い人生に加え、1925年(大正14年)に病気(脳脊髄膜炎)のため聴力を失う中、ほぼ戦中を東京で生き抜きます。

東京渋谷生まれですが、多感な子供時代を父の仕事の関係で岩手県花巻と盛岡で過ごします。

彼の名は佐藤俊介でしたが、1936年(昭和11年)に松本禎子と結婚して松本姓となり、1944年(昭和19年)制作の作品からは竣介と名乗るようになります。

松本 竣介の作品には、都会風景が多く描かれています。しかも、その作風が大きく変化していきます。

青のモンタージュ。

青系統の透明な色調のなかに無国籍的で他面的な都会風景や人物をモンタージュ風に描いた作品群があります。

茶と黒の時代。

茶系統(赤銅にも近い)のくすんだ色調で東京や横浜の風景を描いたものがあります。

戦時下、東京の空襲が激しくなる中、家族を疎開させますが松本は自宅にとどまります。第二次世界大戦中の1941年(昭和16年)に軍部による美術への干渉に関する雑誌記事に抗議し、当時の画家達の多くが沈黙する中、雑誌『みづゑ』に「生きてゐる画家」という文章を発表し「芸術の自立」を主張した数少ない画家の一人です。

松本竣介は、

昭和前期の近代洋画史に、一種独特の足跡を遺した画家として評価されています。私は時々絵を鑑賞する程度の専門家ではありませんが、この一連の作品群を一気に観て、その非凡さマルチな才能に驚かされました。

彼の人生がもう少し延びたら

彼は戦後の日本をどう描いただろう。

ただただ残念さを感じるのみです。

彼は、

風景画そして人物画を中心に描いています。

1月14日までの作品展では

油彩・約120点、素描・約120点、スケッチ帖や書簡などの資料・約180点が一気に公開され、その質は勿論、量にも圧倒されました。

「松本竣介展「生誕100年」」

世田谷美術館

2013年1月14日(月)まで

開館時間 10:00-18:00

東京都世田谷区砧公園1-2

http://www.setagayaartmuseum.or.jp

松本竣介が描いた横浜の風景と橋が10点数点出品されています。

中でも 多作の「橋」「運河」をモチーフにした作品群で

「Y市の橋」は代表的作品群です。

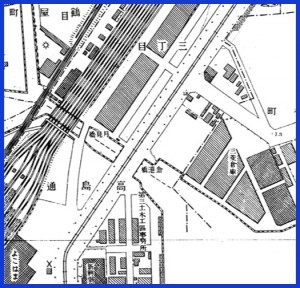

描かれた場所は「月見橋」で架け替えられていますが雰囲気は少し残っています。横浜市内を流れる帷子川水系の「新田間川」の派系で派新田間川に架かっています。

最初に架かったのが1928年(昭和3年)で、この作品が昭和40年代ですから比較的新しい橋ではないでしょうか。

現在この周辺は、日々変貌を遂げており、

横浜駅を東西に結ぶ「きた通路」の「きた東口」エスカレータを登ったところにあります。

|

| きた東口広場 |

上を首都高速が走り、東海道線、京浜急行線の線路にほぼ隣接しています。

|

| 現在は情緒も面影もありませんが |

松本竣介は、派新田間川の一つ下流に架かる「金港橋」からこの「Y市の橋」を描きました。

|

| 金港橋から月見橋 |

架設年は1926年(大正元年)で国道1号線の橋として1970年に道路拡張に伴い拡張されました。

この近辺は、戦前から戦後しばらく表玄関にあたります。

神奈川(現在の東神奈川)あたりの工場群や、造船所(現在のみなとみらい)へ向かう人々や車両で賑やかな都市空間だったようです。

現在は 横浜そごう、ベイクウォーターがあり当時の面影は殆ど残っていません。強烈な印象として『残っている」のが今閉鎖されたまま残されている鉄の歩道橋です。

しかも、「Y市の橋」では風景がデフォルメされています。

絵と見比べてみるのも面白いです。

わずか20年ほどの短い画歴の中で、

都市の一部にこの横浜東口に架かる橋を選んだ

松本竣介の気持ちに触れるべく 長い時間この作品群の前に佇んでいました。

やはり 実物を観ないと判らないことが多くあります。

No.378 1月12日(土)川辺の横浜

昨日、川辺の再生に命を削った森清和(もりせいわ)さんのことを紹介しました。

これをキッカケに

今日は横浜の河川について軽く調べてみました。

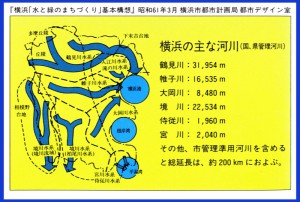

横浜には大河はありませんが、8つの水系、58の支流があります。

総延長は約200kmとなっています。

横浜市内の8つの水系を紹介しましょう。

それぞれに奥深く、川べり情報を紹介したいのですが、

今日は全体を簡単に紹介しておきます。

●鶴見川水系

市内で最も大きな川です。源流域を東京都下に持つ一級水系では珍しいダムのない川です。下記に大きさランキングの数値をだしておきました。

鶴見川の素晴らしいところは、横浜市内を流れる「鶴見川」全域に

川べりのサイクリング道が整備されていることです。

No.4 1月4日(金)鶴見川 輪下り絶景

No.239 8月26日 (日)タマちゃん調べ出したら止まらない

→流域に杉山神社が多く点在します。(別日に紹介します)

○帷子川(かたびらがわ)水系

|

| 帷子川分水路(石崎川) |

かつて捺染工場の染めを洗い流す染料で濁った川として有名でした。

現在は、捺染産業は衰退し浄化設備も進化し鮎の遡上するきれいな川に変身しました。天王町駅付近で、今井川と合流し平成8年位まで氾濫が起っていましたが、護岸設備が整備され災害は無くなりました。

帷子川散策は電車に乗って!

帷子川に沿って「相鉄線」が走っています。二俣川までの各駅、どこでおりても帷子川に徒歩で行けます。

※帷子(かたびら)は、古くは装束をつけるときに汗とりとして着たもので、生絹(すずし)・練り絹(ねりぎぬ)または麻糸で織った布のことです。色は白が正式ですが紅色も用いられていました。

「帷子」という地名に関しては、着物の帷子からきたものと、地形からきたものとの2説があります。

○大岡川水系

鶴見川についで大物!?

開港場を支えた川です。桜の季節に散策すると最高です。

磯子区の円海山あたりを源流にして、上大岡を通り南太田駅付近でY字型に2つに分かれます。上流部では笹下川に分かれます。

北の流れは桜木町駅のあたりで横浜港に注ぎ、南の流れは中村川と名前を変え、石川町から元町に沿いながら山下町で横浜港に注ぎます。開港場は大岡川下流域に形成された新田によって発展しました。

※堀割川は大岡川の分流で明治時代に作られた人工河川です。

No.192 7月10日(火)もう一つの大岡川

※派大岡川

※堀割川

1月1日(火)この駅「日ノ出町駅」

○境川水系(本川水系・柏尾川水系)

境川は、東京都および神奈川県を流れ相模湾に注ぐ二級水系の本流です。武蔵国と相模国の国境とされたことからこの名があり、現在でも上流部は東京と神奈川の都県境となっています。

藤沢市内の最下流部から河口にかけて、片瀬川(かたせがわ)と呼ばれています。

※流域には日本で極めて珍しい左馬神社が点在しています。

→別日に紹介します。

柏尾川は境川の支流で、戸部川とも呼ばれています。戸塚区柏尾町あたりを源流として藤沢市川名で境川と合流します。

※今戸塚駅前が再整備されて 柏尾川の風景も変化しています。

▲入江川(いりえがわ)

鶴見区東寺尾付近を源として西に流れ、神奈川区西寺尾付近でJR横浜線と平行して南に流れを変え、大口商店街横を通って神奈川区子安通りで6派川の運河に分かれ、横浜港に注いでいます。

▲滝の川(たきのがわ)

滝の川はかつて本牧の千代崎川、保土ケ谷の帷子川と並んで横浜の三大悪川といわれました。水源は、近郊にある六つの溜め井で、ほとんどの部分が暗渠化され、三ツ沢せせらぎ緑道・六角橋緑の小径・滝の川せせらぎ緑道に姿を変え姿を消してしまいました。

▲宮 川(みやがわ)

宮川は、釜利谷夏山団地の釜利谷遊水池にその源を発し、丘陵地帯を東に向かい、途中で右支川と左支川と合流し、さらに低平地帯で谷津川と合流して平潟湾に注いでいます。

▲侍従川(じじゅうがわ)

侍従川は、鎌倉市と横浜市の境にある朝比奈峠を水源として、横浜市金沢区を横断し、金沢八景の平潟湾に注いでいます。

(鶴見川ランキング)

川の大きさを測る指標に

「水系流域内人口」という数値がありますが

全国109ある一級水系の中で、「水系流域内人口」が30万人以上レベル水系が約40あります。(カッコ内は本川延長)

以下に、「水系流域内人口」順上位10位は、

1利根川12,140千人(322kmで第2位)

2淀 川11,650千人(75kmで第67位

3荒 川 9,300千人(173kmで第14位)

4多摩川 4,250千人(138kmで第24位)

5信濃川 2,950千人(367kmで第1位)

6石狩川 2,500千人(268kmで第3位)

7庄内川 2,500千人(96kmで第54位)

8大和川 2,150千人(68kmで第77位)

9鶴見川 1,840千人(43kmで第99位)

10木曽川 1,700千人(229kmで第7位)

このランキングは、在る意味川の大きさを表す指標です。

No.377 1月11日(金)花鳥風月のまちづくり

都市の(どぶ)川がしかたのないことだと誰しもが思っていた頃、

川の再生を生涯の仕事とした一人の横浜市職員がいます。

森 清和さん。

川の再生に関わっている人達の間では伝説の人です。

ここで 彼の業績について少しですが紹介しておきましょう。

元横浜市環境科学研究所 主任研究員だった森 清和(もりせいわ)さんは2004年(平成16年)1月11日の今日、61歳で惜しまれるその生涯を閉じます。

2003年に横浜市を定年退職後も市民団体を組織し都市の川の再生を生涯の仕事にしようと活動を始めた矢先の大きな挫折であり、

日本の環境保全活動にとって多大な痛手でした。

(森 清和さんについて)

情報量が少ないですが、森 清和さんのWikipediaです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/森清和

森さんの業績に関する代表的参考資料は

横浜型エコシティ研究報告「花鳥風月のまちづくり」

2002年3月発行

環境研資料 No.146

A4版・122ページ

PDFでダウンロード可能です。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/mamoru/kenkyu/shiryo/pub/pub0146/

ここに集約されています。

このレポートの

第5章 提案と課題「花鳥風月のまちづくり」

冒頭部分を引用します。

■これまでの、ことに高度成長期以降の横浜の都市づくりは、自然地の人工改変を基本とし「計画的開発」という名目のもとに、六大事業を中心に行われてきた。多くの人が若干の疑念は持ちつつ、乱開発に対抗するためには、次善策として計画的開発もやむをえない、そういう認識を持っていたように思う。しかし乱開発を防げなかったし、大きなつけが残された。財政問題、都市問題、環境問題の深刻化である。しかし依然として開発動向は失われていない。一日も早く軌道修正する必要がある。

横浜の活力と魅力を維持し、再生していくには、持続的成長を都市形成の柱とする以外にはない。それもスクラップ・アンド・ビルド方式ではなく、横浜の生態的都市構造に根ざした都市形成である。言うなれば、「花鳥風月のまちづくり」である。こういった言い方は、直感的で研究や行政にはなじまないかもしれないが、いまはそういった市民的な直観や感性を重視し、そこから出発する時期に来ていると考える。言い換えれば、都市政策を転換するためには、その前に行政のスタンスの転換が必要と言うことである。

■森さんは研究者、専門家、技術者ですから

川の問題点を指摘し、提言したのは当たり前といえば当たり前です。

しかし、彼の活動の視点はその専門性を活かした

人との関わり方にあります。

森 清和さんが亡くなられた後、追悼の意もこめて出版された

「花鳥風月のまちづくり―こころと水辺の再生を」

花鳥風月編集委員会編 中央公論事業出版発行

1500円 現在品切れ 古書あり

の冒頭に書かれている「ハグロトンボの章」に

彼の人となりが集約されていますので、引用させていただきます。

「森 清和は、いわゆる有名人ではなかった。しかし、その交友関係や交際範囲は、全国に拡がっていた。役職につかない公務員ではあったが、一介の公務員ではなかった。研究者ではあったが、研究室にじっとしている人でもなかった。川などの水辺や自然を大切にしようというまちづくり活動には、縁があれば熱心に関わりあちこち精力的に顔を出す。だが、市民活動のリーダーのような存在になろうとはしなかった。水辺の自然を愛したが、ナチュラリストを標榜することもなかった。水辺をめぐる話題になると、その魅力や不思議を熱っぽく語った。雄弁ではなかったが、話しをしているうちに周囲の人たちを何となくその気にさせる独特な雰囲気を持っていた。」

(横浜だからこそ)

横浜には、大きな河川がありません。確かに二級水系「大岡川」河口に横浜開港場は開けましたが、水力発電所もダムのない一級水系「鶴見川」が市内北部を流れ、南西に「境川」の他全部で8つの水系58の支流がある河川規模としては小さい自治体です。

東海道筋の宿場町の他は、開港後に大きく発展し

戦後は一気に浜と海辺を失ってしまった街です。

(よこはまかわを考える会)

一時期川の汚れ日本一だった「鶴見川」の再生という大きな課題があったからこそ、川を考える動機が高まったといえるでしょう。

1982年2月に森さんと有志が集まって「よこはまかわを考える会(略称かわの会)」が結成され、現在も緩やかな連携をとりながら活動が継続しています。

この会が森さんの活動母体となり、その後の意思を継承する会となっています。

よこはまかわを考える会

〒231-0063 横浜市中区花咲町1-48-3 ロゼ桜木町901

花鳥風月研究室

事務局 TEL, FAXは非公開です。

特徴は代表者・規約を決めずプロジェクト方式のフラットな運営

月一回の広報紙を発行しています。

「全国川の日ワークショップ」

http://www.mizukan.or.jp/kawanohi/kawanohi.htm

毎年7月7日は「川の日」です。この日に、

「川の日」ワークショップが1998年以来開催されてきました。

この全国川の日ワークショップを創設したのが森さんで、現在森さんを記念して森清和賞を設けられています。

ごく一部の紹介ですが、森さんの活動に

横浜の誇りに感じます。

明日は

このテーマから 派生して

横浜の川を語ってみたい!?と思います。

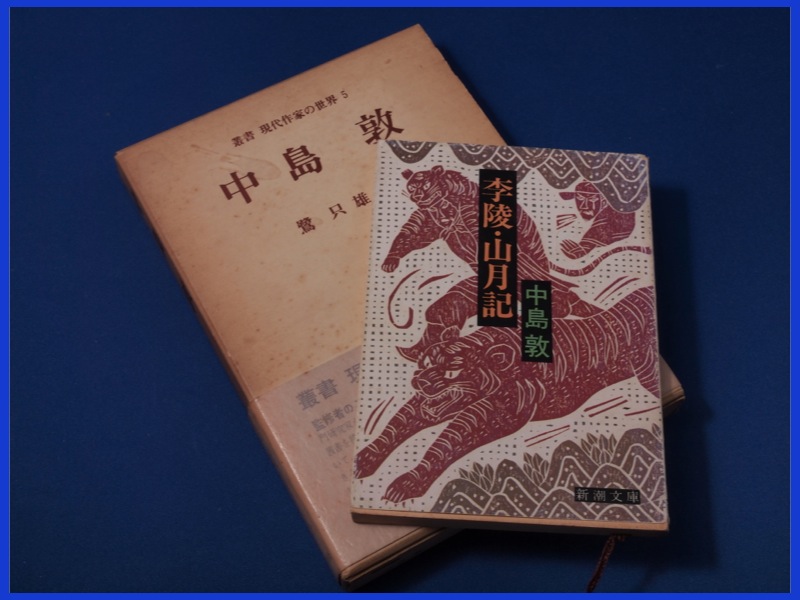

No.376 1月10日(木)中島敦のいた街(一部加筆)

隴西の李徴は博学才穎、天宝の末年、若くして名を虎榜に連ね、ついで江南尉に補せられたが、性、狷介、自ら恃むところ頗る厚く、賤吏に甘んずるを潔しとしなかった。(中島敦「山月記」冒頭)

|

| 40年読み続けている文庫本 |

高校時代、世界史最後の授業で担当の奥津芳郎先生は

授業を早めに終わり、

「今日は一編の小説を君たちに贈り最後の授業としたい」

そう言って朗読された作品がこの「山月記」でした。

※先生は学生時代に先輩の中島敦に会い、交流があったそうです。

作家中島敦の代表作の一つです。一時期(今は確認しておりません)多くの高校現代国語教科書に取り上げられた作品です。

彼が横浜に暮らした作家だったことを知ったのは、それからかなり経ってからの事でした。

彼は、教師として8年間横浜に暮らします。彼の人生の四分の一、社会人の殆どをこの地、横浜で過ごします。

|

| (中島お気に入りだった喜久屋) |

横浜の文学風景に作家「中島敦」は欠かせません。また、中島敦にとっても、横浜は大切な街だったに違いありません。

今日は、横浜文学風景“中島敦のいた街”をすこし紹介することにしましょう。

1909年(明治42年)5月5日中島敦は東京、四谷に生まれます。

この年は日本が開港して50年を迎え横浜では開港祝典が開かれました。

親の関係で、奈良、浜松、京城(朝鮮)で過ごし

親の関係で、奈良、浜松、京城(朝鮮)で過ごし

1926年(大正15年)3月京城中学校を卒業。上京し、第一高等学校に入学します。

1933年(昭和8年)に東京帝国大学国文科を卒業し

知人の紹介で横浜高等女学校(現在の横浜学園)で国語と英語を教えます。

※横浜高等女学校(現在の横浜学園高校)

1899年(明治32年)実業家・県議だった田沼太右衛門により横浜女学校として創立。現在は横浜市磯子区岡村2-4-1に移転。女優の原節子(中退)や歌手の山崎ハコが学ぶ。

http://www.yokogaku.ed.jp

同時期に、横浜高等女学校で音楽教員として渡辺はま子が教鞭を執っていました。

No.303 10月29日(月)オカピ外交

着任して中島は、中区長者町にあったアパートに住みますが、すぐに山下町168番地の当時最新の山下町同潤会アパートに移り住みます。

1936年(昭和11年)3月には中区本郷町3-247(通称瓦斯山)の一戸建住宅に家族と一緒に暮らします。

中島は、山手の外国人墓地近辺を散策するのが好きで彼の短歌にも何編か情景が残されています。

この丘に

眠る船乗(マドロス)

夜来れば

海をこほしく

雄叫びせむか

小さい頃から病弱だった彼は、軍靴高まるこの時代に、兵役免除となります。持病の喘息に悩まされ、最後も持病で亡くなります。

1941年(昭和16年)3月

横浜高等女学校を病気のため休職

6月16日には退職届を出します。大学時代からの友人 釘本 久春の計らいで

同月28日横浜からサイパン丸に乗り、南洋庁の国語教科書編集員としてパラオに赴任します(船で九日間)。

【パラオ】

パラオは第一次世界大戦後、その他の島々とともに日本の統治下に置かれます。

1922年(大正11年)日本はパラオのコロールに「南洋庁」を置き、委任統治領の行政の中心地となります。

戦後はアメリカの信託統治領となり独立運動の結果、

1994年(平成6年)10月1日にパラオの独立を承認し、同年11月2日にパラオと国交を樹立します。

1940年(昭和15年)に「大日本航空株式会社」が横浜根岸に飛行場を開設し、南洋諸島パラオ島への定期航空路を運行していました。横浜を5:30発 ⇒サイパン 15:30着 翌7:00発⇒パラオ14:00といった二日の旅程でした。

暦で語る今日の横浜【9月10日】

中島はさすがに飛行機では行かなかった(行けなかった)ようです。

慣れない南洋の地を楽しもうとしている様子が彼の日記や書簡集から読み取れますが、環境は最悪のようでした。現地でも多くの歌を残しています。

「蟹むるる リーフ干潟の上にして つややけきかもよ蒼穹の青は」

着任してまもなくテング熱の他、病気になったことと戦争が始まったこともあり同僚と早々に帰国することになります。

1942年(昭和17年)12月

喘息発作のため東京世田谷の自宅で32歳の生涯を終えます。

人生の僅かな社会人人生の殆どを横浜で過ごした中島が(教師の側)短くも濃厚な作家生活を送り多くの作品をこの地「横浜」で書き上げます。

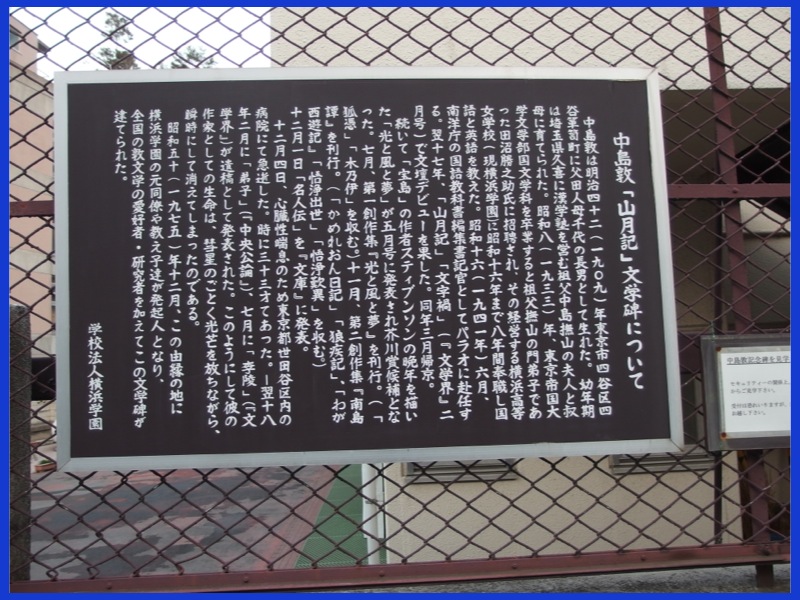

彼と横浜の関係を記念して

中島敦の文学碑が元町3丁目の元町幼稚園運動場内にあります。

1975年(昭和50年)12月4日中島敦の命日に文学碑を建てる会が建てたものです。

中島敦が、横浜高等女学校に教師として勤め始めた同時期、同じ東京出身で大学同期の親友だった釘本 久春が、新子安駅北側にある浅野綜合中学校(現在の浅野中学校・高等学校)の国語教師となります。

教師時代も、職場があった横浜で二人は友情を温めます。

※浅野綜合中学校

1920年(大正9年)1月に実業家 浅野総一郎が創設した總合中學校です。

横浜市神奈川区子安台一丁目3番1号

戦後、釘本 久春は、文部省(現在の文部科学省)の文部省国語課長となり戦後の国語改革、国立国語研究所の創設に参画します。

中島作品は、戦後中村光夫らによって再評価され、親友釘本 久春も中島敦作品を戦後の青年に読んで欲しい一編として「山月記」を推すことで、教科書に採用されることになります。

ここでは、敢えて作品に付いては触れません。

今こそ

この作品から 臆病な自尊心と、尊大な羞恥心に苦しむ

行き詰まった自己の時代を見つめ直す時ではないでしょうか。

201807加筆

No.375 1月9日(水)残した大正の財産

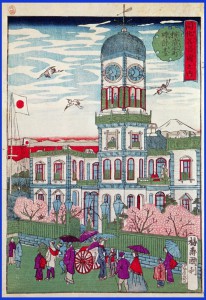

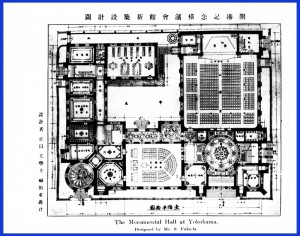

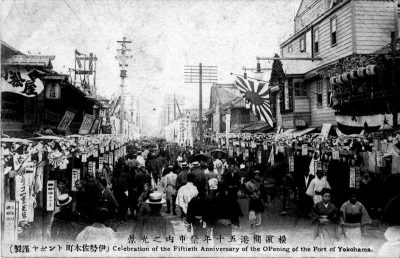

1917年(大正6年)に開港50周年を記念し、市民の寄付によって建てられた横浜市開港記念会館は、倒壊しつつも復元され現在まで生き残ってきた大正の建築遺産です。

横浜市開港記念開館(以下開港記念開館)は、改修されていますが現在でも市民が自由に使用できる施設です。

481席ある講堂は、会合からコンサートまで多目的に利用されています。また、貸し会議室が9室あり、一般施設として予約利用が可能です。

施設利用以外の方も、予約が無ければ荘厳な講堂内部も含め自由に施設内の見学ができます。

(町会所)

開港にともない、横浜には多くの商人が集まってきました。江戸を中心に、神奈川県内(武州・相洲)、山梨(甲州)、群馬(上州)等から進出してきた商人達の新天地にはいち早く外国人コミュニティが形成され、明確な要求がだされます。

日本の商人も様々な面で合意形成が必要となり、

会合する集会所が設けられました。横浜町会所の誕生です。

初期の町会所は、

現在の神奈川県庁のある場所の一角に建てられました。

その後、居留地の整備が進む中、明治6年から7年にかけて現在の場所に横浜町内の寄合所として積立金を使って時計台と集会所が完成しました。

この時計台は、当時の横浜町内(居留地)のランドマーク的な存在だったようです。

(石川屋)

この町会所が建つ場所(本町5丁目)は開港後「石川屋」という福井の商店がありました。日ノ出町近くに作られた開港場の警備所「太田陣屋」に福井藩の役人として赴任してきた岡倉勘右衛門が越前福井藩の生系売込店を開いた場所でした。

この岡倉「石川屋」で生まれたのが岡倉天心で、記念碑が建てられています。

No.280 10月6日(土)天心と三渓

(横浜の中心ホール)

時計台のあるこの町会所は、現在の関内エリアの核となる多目的集会所(コンベンション施設)として利用されます。外国からの来賓を歓迎する会場、博覧会、展覧会、商談会、政治集会等々多くの利用記録を年表から見いだすことが出来ます。

No.259 9月15日(土)全国お茶の品評会開催

1883年(明治15年)から84年にかけて焼失した「神奈川県庁」の臨時県庁として利用されたこともあります。

(裁判沙汰)

この横浜町会所は、明治時代も20年代に入り法整備が進む中“権利意識”明確になってきます。そもそも我々が歩合金を集めて建てたものだと「商人」が主張、様々な支援を行ってきた行政「神奈川県」そして、ここを公共施設として使っていた商人以外の人たち(地主派)の間で、所有権争いが行われます。

この所有権確認騒動は、最終的に「商人派」と「地主派」の裁判沙汰にまで及び、決着までに約10年かかります。

決着後町会所は「横浜会館」と呼ばれるようになります。

その後も、横浜町内の運営に二大勢力として政治的対立にまで発展し横浜市政にも少なからぬ影響を受けます。

(建替え進まず)

共有財産として決着した「横浜会館」ですが、

老朽化し建替える案が出てきます。

「横浜会館」に入居している貿易商の事務所移転計画を“同意無し”で立案し彼らの猛反発を受けます。

ここで商人派は独立した会議所(商工会議所)の建設も考えますが、敷地や資金の面で議論が二転三転し決着しませんでした。

建て替え騒動が膠着する中、

事態は急展開します。

1906年(明治39年)近隣の火災で類焼し町のランドマークだった「横浜会館」が焼失してしまいます。

(再建計画)

失った「横浜会館」の再建問題が

皮肉にも白紙から検討されるようになります。

キッカケは

1909年(明治42年)の開港50周年記念の年に、

「横浜会館」を「記念会館」として再興する委員会が作られることになります。ところが、建設資金が中々集まりません。

横浜が次第に経済の中心から陰りを見せ始めた証かもしれません。

難産の末、この

横浜開港記念会館は、1917年(大正6年)に竣工します。

1913年(大正 2年)に設計案のコンペが実施され、設計原案ならびに基本構造設計は福田重義氏と山田七五郎氏が行い、辰野式フリークラシックとよばれる様式でまとまります。

1914年(大正 3年)着工し、

1917年(大正 6年)6月30日に竣工、7月1日の開港記念日に「開港記念横浜会館」の名称で開館します。

(残された遺産)

その後、

1923年(大正12年)関東大震災により倒壊します。

時計塔と壁体の一部のみが、かろうじて残る大被害となります。

1927年(昭和 2年)震災復旧工事が竣工します。新しいデザインではなく、大正の設計が復元されることになりますがドーム屋根は復元されませんでした。

1945年(昭和20年)の横浜大空襲にも絶え、第二次世界大戦後にはいち早く進駐軍により接収され「メモリアルホール」という名称で使用される事になります

1958年(昭和33年)ようやく接収が解除されます。

1959年(昭和34年)「開港記念横浜会館」を「横浜市開港記念会館」に名称変更します。

1985年(昭和60年)横浜市内で創建時の設計図が発見されます。(現在館内で一部を閲覧できます)

1989年(平成元年)開港130周年のタイミングに、ドーム屋根等を復元し9月2日に国の重要文化財に指定されます。

36mある時計塔の高さは「ジャックの塔」の愛称で呼ばれ「キングの塔」(神奈川県庁本庁舎)、「クイーンの塔」(横浜税関本関庁舎)とともに横浜三塔の一つとして横浜関内エリアのシンボルとして多くの利用者で賑わっています。

No.70 3月10日 310

残す意思をこの「横浜市開港記念会館」に感じとって欲しいと思います。

No.374 1月8日(火)○●■△と横浜

今年、

ブログ軸の一つとして人物を通して横浜を観ていきます。

(2012年でも断片的にトライしていますが)

|

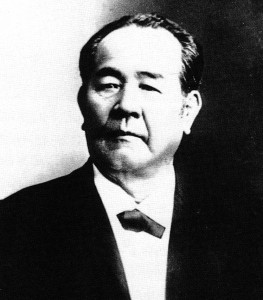

| 渋沢栄一 |

横浜コンテンツの露出力アップの方向に小説化・映像化があります。

横浜は歴史小説や今の横浜を舞台にした作品が少なすぎませんか?

ロケ現場としての「横浜北署」なんて設定はありますが、しっかり横浜を描写している「ものがたり」がもっと、もっと欲しいのです。

作家の皆さん!横浜に注目してください!

昨日の

No.7 1月7日(月)THE JAPAN PUNCH

を書くにあたり調べていたら、

ワーグマンとベアトはめちゃ面白い対照的な人物像が見えてきました。

今日は例えば「渋沢栄一と横浜」でどのようなコンテンツが引き出せるか簡単ですが引き出してみました。

渋沢栄一関係マイブログ

No.247 9月3日(月)坂の上の星条旗(前)

No.49 2月18日 過去に学ばないものは過ちを繰り返す

No.19 1月19日(木) 五島慶太の夢

No.38 2月7日 鎌倉丸をめぐる4つの物語

戦前史の偉大なる経済人

渋沢栄一

http://ja.wikipedia.org/wiki/渋沢栄一

現在の埼玉県深谷市出身なので、埼玉県史、深谷市史には濃厚に登場しますが、横浜関係では戦前の横浜経済との関係で語られているだけです。

ということで、調べ始めました。

(プロローグ)

渋沢自ら、横浜の某所で自己紹介をするとしたら、

「私はね、20代の血気盛んな頃、横浜居留地焼き払い計画を真剣に考えましてね。キッカケは開港で洋銀が大量に流入しこの国の経済をダメにしているという為替問題ですね」なんて挨拶をしたかもしれません。

例えば1910年(明治43年)3月1日(火)に渋沢栄一は横浜商業学校と横浜経済会月次会で演説していますから、こんな切り出し方だったかもしれません。

(大政奉還)

渋沢は、幕末期攘夷派の急先鋒で、外国人を目の敵にしていましたが、攘夷一辺倒から次第に視野を拡げていきます。

このキッカケとなったのが終生、明治になっても仕える最後の将軍となった 徳川慶喜との出会いです。

|

| 晩年の徳川慶喜 |

渋沢は、慶喜が将軍職になる前に縁あって一橋家に仕えます。

慶喜が第15代将軍を継承し栄一も幕臣として幕府官僚となり、幕命でパリ万博視察のためフランスへ旅立ちます。この渡仏経験が、後の栄一経済観に大きな影響を与えます。

このまま、徳川幕府が続いていたら渋沢栄一は、経済官僚となったでしょう。

パリに滞在中、大政奉還の知らせを受け急遽帰国します。横浜港に戻った栄一は、直ぐに静岡に蟄居した主 徳川慶喜の元に向かいます。

渋沢は、慶喜の許で静岡の経済改革に本領を発揮します。

※同時期に清水次郎長も静岡に生きています。この関係も調べてみると面白いと思います。

(明治の在野に生きる)

明治維新は、敗者によって維持された政権です。

当時の薩長政権に日本の国を運営する人材は明らかに不足していました。迫り来る諸外国のプレッシャーに的確な対処を行ってきたキーマンの多くが幕末の幕臣たちだったことを、私たちは確認しておく必要があります。

中央政府は次第に、薩長を中心とした官僚制度に組み立てられていく中、在野、民間をリードした政治・経済・教育のトップリーダーは旧幕臣が多くいました。

明治維新、最初の20年は横浜に集まったようなベンチャー平民と、国(藩)を失った武士達が自由に活躍した時代です。

その大舞台となったのが

横浜です。

渋沢も頻繁に横浜を訪れ、また横浜商人と議論をし日本経済システムを改革します。日本初の銀行を設立した功績だけでも渋沢の名は歴史に残ります。

渋沢を「横浜」から描くなら、

生糸の生産・輸出で成功を収めた実業家・原富太郎(三溪:1868〜1939)との交流をベースに、

金融の世界では世界を舞台に日本の貿易金融の要となった「横濱正金銀行」

生活インフラの世界では横浜伊勢山の瓦斯会社からスタートする「東京瓦斯」の設立。

横浜のスプリング・バレー・ブルワリーに関わり、その後サッポロビールを作ります。

その他に、横浜船渠、古河電工など多くの横浜に関係する企業にも関わり企業を育成していきます。

残念ながら、渋沢が育てた企業は一人前になると横浜を去っていきますが、

終生横浜を離れなかった原富太郎とは 実業では

富岡製糸工場を介して、

文化では 茶人として、タゴールや岡倉天心らとの交流を共にしていきます。

No.171 6月19日(火)虚偽より真実へ、暗黒より光明へ 我を導け

原三渓

原三渓は近代三大茶人のひとりです。

「三井の大番頭」益田鈍翁

「電力の鬼」松永耳庵

そして生糸の

原三渓です。

この三大茶人に共通する人物が渋沢です。

(青い目の人形にかけた夢)

1927年(昭和2年)に、日米関係悪化に憂慮し文化交流の一つとしてアメリカ合衆国から日本に贈られた12,739体の「青い目の人形」を仲介者した渋沢栄一は日米関係委員会委員として米国への返礼プロジェクトも手がけます。

残念ながら第二次世界大戦中に敵性人形としてその多くが焼却処分され国内には数えるほどしか残っていません。

横浜市内の小学校には西前小学校「ポーリン」戸部小学校「メリー・ジェン」本町小学校「ブロッソン」という名の「青い目の人形」が保存されています。

APEC開催記念に「横浜人形の家」で特別企画展「海を渡った人形たち〜青い目の人形が結んだ国際交流〜」が開催されました。

「横浜人形の家」

http://yokohama-doll-museum.com

(余談)

実業家・原富三溪の愛した茶席の菓子は

「草餅」「草求肥」「餅に餡かけ」「栗のあめだき」など素朴なものが中心だったようです。

中でも印象に残る和菓子が「さつまいもの茶巾しぼり」です、

恒例の茶会が開かれる予定だった1937年(昭和12年)8月。

開催直前に長男の善一郎が45歳の若さで急死します。

富太郎は茶会を中止せず 息子の追悼の席を設けます。

この時に出されたのが「さつまいもの茶巾しぼり」だったそうです。

今、横浜で人気の「横浜スイーツ」

ふらんすやまの「野毛山ポテト」とか

http://www.franceyama.com/yaki_suitepotato.html

かずさ屋の「雅芋」

店じまいしましたね。 がありますが

がありますが

「三渓茶巾」なんて商品開発できないでしょうか。

元に戻して

渋沢栄一はあまりに多方面に活躍した人物なので避けていましたが、今年一年かけてじっくり“漁って”みます。大量は間違いありません。

渋沢は勿論

横浜を舞台にしたら面白い

人物を素人レベルですが

紹介していきます。