ホーム » 2013 (ページ 13)

年別アーカイブ: 2013

No.439 へいらく・たいらこ

会社の転勤“好き”はどうやら中世からの伝統らしいです。

転勤“好き”というか“命令”に従うことで出世の望みを託す?

これ日本独特の慣習ということですが、

武士が頭角を顕し始める頃から(平安後期?)豪族が国内を移動するようになるなか、

磯子から本牧にかけた一帯の豪族として統治した相摸の“もののふ”の転勤?物語を紹介します。

(平子氏家紋は丸に三つ引両)

その一族の名は

「平子氏(たいらこ し)」

人気ファッションモデル・タレントで吉田栄作を夫に持つ平子 理沙(ひらこ りさ)さんがいますが、関係は判りません。

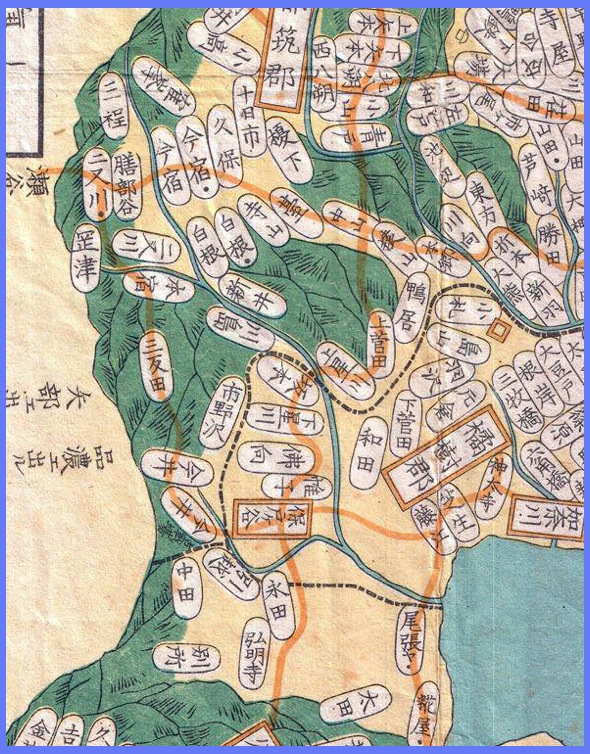

平子氏のテリトリーは、久良岐郡の平子郷と呼ばれていた一帯で

本牧・中村・根岸・堀之内・滝頭・岡村・磯子(禅馬)を含む狭い領地でした。

館は、真照寺(平子一族の菩提寺)近くにあり、地名の堀之内も平子氏の館と関係のあるものだといわれています。

三浦一族とルーツを同じくする豪族で、

平安中期から鎌倉時代に勢力を振るいます。

三浦一族のルーツは桓武平氏説、在地豪族説などがありますが、源平の時代平氏の出として活躍したことは確かなようです。

この時代源平共に混在していたようで、源頼朝挙兵の際、平子ともども源氏に参戦し平家追討に功をたてます。

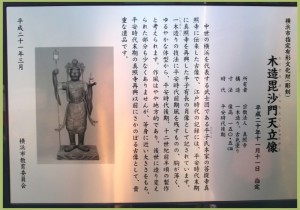

この戦(いくさ)出陣の際に菩提寺である真照寺に建立した毘沙門堂の毘沙門天は磯子七福神の一つです。

この真照寺の外観は必見!です。→機会があればぜひ毘沙門天も

(平子氏地方へ)

冒頭にも紹介しましたが、中世に登場した武士は日本全国を駆け巡ります。

京都への上洛は勿論ですが、平子氏は鎌倉時代に周防国、越後国に分家して勢力を伸ばします。周防国吉敷郡仁保庄、越後国山田郷にその名を残しますが

周防平子氏(仁保氏)は、周防の氏族 大内家の重臣として活躍しますが戦国時代に毛利氏によって主家と共に滅ぼされます。

越後平子氏は、13世紀ごろ越後へ進出し上杉家の重鎮として活躍します。16世紀上杉謙信に従軍した記述が残っています。

まさに謙信急死後に起ったお家騒動、1578年(天正6年)「御館の乱」以降、平子氏の記録が消えますが、滅亡したわけではなさそうです。

山形県長井市に居住される平子氏の家伝には、関ヶ原の戦いに敗れて米沢領に落ち延びたと伝えられ、関ヶ原の役を最後に越後平子氏は滅びてしまいます。

(磯子平子)

磯子・本牧一帯の「平子氏」は、1180年(治承四年)源頼朝の旗揚げで活躍、のちに論功行賞で一族が周防国吉敷郡内仁保に分家

本家はその後、鎌倉御家人となり1221年(承久三年)承久の乱で幕府側で活躍し、その戦功で一族が前述の通り越後へ分家しますが、

鎌倉幕府、執権北条氏の勢力拡大に伴い次第に衰退していったようです。

室町時代中期の記録を最後に、資料から姿を消します。

平子氏 磯子・本牧の丘を駆け巡る

No.437 横浜ドラゴンズ、吉田さんに斬られる!

ここでも簡単に触れましたが、

磯子・滝頭・岡村一帯と中村・平楽・根岸・本牧一帯は丘陵で繋がっていました。

尾根伝いに道があり、平楽あたりから見る開港場(吉田新田)は絶景だったでしょう。

No.390 危なくない?デカ。

謎の「エリヤX」「根岸住宅地区」は、さすが米軍!

平子氏の絶景エリアです。

No.168 6月16日(土) 6月のカナチュウ

桜木町駅前から保土ヶ谷駅東口をつなぐ11系統というバス路線があります。

この11系統はかつて「横浜市営バス」が同じ11系統として営業していた路線です。

市があきらめた路線をカナチュウが運行しています。

このルートで まさにこの平子郷の平楽側を楽しめます。

最後に 「平楽(へいらく)」は「たいらく」から来ていると言われています。

平子氏も「太楽」や「大楽」の苗字で登場する記述があり、「たいらこ」ないし「たいらく」から「へいらく(平楽)」になったのではないでしょうか。

歴史記録は時の流れで、少しずつ風化し変化していきます。

そのなごりを辿るのが歴史散策の愉しみですね。

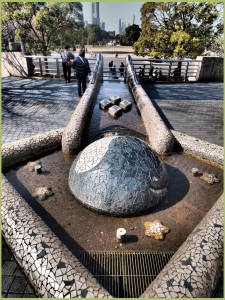

【写真館】山下公園白灯台

昨年のテーマは山下公園の白灯台でした。

No.105 4月14日 白の悲劇

どうもデジカメのフィルターがおかしく画像に影が映っていますが

山下公園風景を紹介します。

【番外編】善悪の彼岸

歴史上の人物評価は難しいものがあります。

歴史の多くが“勝者”の描いた史実を重ね合わせた結果です。

近年、敗者の歴史と言う視点で新資料を元に新しい人物像が描かれています。

横浜を舞台にした人物像にも評価の分かれる人が

意外と多いことに気がつきました。

特に

明治維新前後に登場する多くの重要人物は歴史的政変に関わっているため、評価は立場によって大きく変わってきます。

徳川政権から明治政権に劇的な政権交代の狭間で、歴史に埋もれてしまったり善悪の評価が二分されてきた時代です。

横浜に関係が深く評価が分かれた人物として良く知られている人物は

「井伊直弼」でしょう。

安政の大獄で多くの要人を処刑、処分等を行い「桜田門」で元水戸浪士達に暗殺されました。

薩長出身者には“親の敵”、水戸徳川家には攘夷破りで“目の敵”

明治維新後も井伊直弼支持者と薩長明治政府派とは反目し合います。

その象徴が「掃部山の井伊直弼像」です。

井伊に関しては別のコーナーで一部紹介していますが、

より鮮明に 横浜の直弼騒動を追いかけていますのでまとまり次第紹介します。

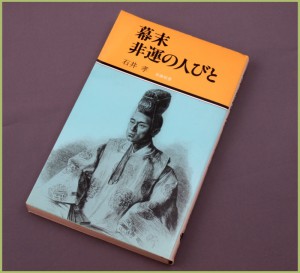

「幕末悲運の人びと」で石井孝さんは四人の悲運な人物を紹介しています。

■岩瀬忠震

■孝明天皇

■徳川慶喜

■小栗忠順

中でも「岩瀬忠震」「小栗忠順」は特に横浜と深く関わる人物です。

目下「小栗上野介忠順」に挑戦しています。

小栗忠順は実に興味深いキャラの持ち主です。

まとまり次第 紹介します。

(新田義貞)

突然時代は14世紀に遡ります。

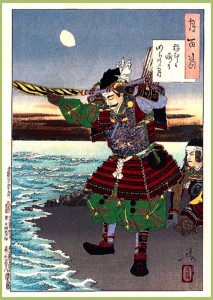

偶然目に止まった本から 鎌倉武将「新田義貞」に関心が湧いてきました。

鎌倉 稲村ケ崎で剣を差し出したパフォーマンスで有名です。

群馬県人には郷里の英雄「歴史に名高い新田義貞」とうたわれています。

上野国新田荘に拠点を持つ関東の御家人で

鎌倉幕府倒幕で「かまくら攻め」のため

南下し 鎌倉道を経由し稲村ケ崎まで一機に攻めくだります。

このとき 横浜市域を通り

「瀬谷」にその足跡をみることが出来ます。

その後、最終的に 福井県(越前国)で最後を遂げます。

評価の分かれる「新田義貞」に関しても

目下 実際に鎌倉道散策中です。

戦後も評価の分かれた人物の一人に

神奈川県知事「内山岩太郎」がいます。

横浜市と神奈川県の仲の悪さ?の原点となった

戦後自治体の制度設計を巡って激しい論争を行います。

少し紹介しましたが

No.399 神奈川都構想で抗争

彼についても目下 下調べ中ですが 中々面白い!

ということで これも時期をみて紹介します。

No.350 12月15日(土)横須賀上陸、横浜で開化。

No.324 11月19日(月)広田弘毅に和平を進言した男像

※もっと、改めて 評価していく人物も多いようです。

今日は 今関心のあるテーマの紹介のみとします。

No.438 神奈川奉行入門

特に詳しく知っていて 役に立つとは思えませんが、

恐らく、幕末の幕府役職の中で、

どちらかといえば 任命されたくない

でも優秀な人材が望まれたポジションでした。

今日は、横浜散策の際 ちょこっと他の人に差をつけるかもしれない神奈川奉行について紹介しましょう。

|

| 神奈川奉行所の運上所が現県庁に |

「お奉行!」で最も有名なのが?

遠山の金さん、大岡越前守あたりですかね。

「奉行」という役職の歴史は古く、江戸以前の平安時代からある役職です。

簡単に言えば「行政官」のことで、政務を担当した職名を指しました。

江戸時代に官僚制が成熟し様々な「奉行職」(役職)が設けられました。

■三奉行

寺社奉行

→エリート中のエリートが就任、宗教団体担当

勘定奉行

→会計ソフトの商品名にもなっていますが

幕府の財務、会計、幕府直轄領の支配等を担当

町奉行

→江戸の民政最高責任者、南北に分かれる

東京都知事兼警視総監兼東京地方裁判所長みたいなもの

■その他

道中奉行、作事奉行、普請奉行、寄場奉行、書物奉行、腰物奉行、吹上添奉行

この他にも様々な役職があったようですが、今日のテーマである

「神奈川奉行」は遠国奉行(おんごくぶぎょう)という役割の中の一つの職制でした。

(遠国奉行)

幕府直轄の要地に配した奉行の総称です。

江戸の町以外の幕府直轄領(天領)のうち重要な場所を管理監督しました。

重要な直轄都市が「京都」「大阪」「駿府」の三都市です。

設置年代順(幕末時点)に都市名を挙げると

長崎・(京都)・(大阪)・伏見・山田・日光・奈良・堺・(駿府)・佐渡・浦賀・下田・新潟・箱館・神奈川・兵庫

といった順です。

長崎奉行は1603年(慶長8年)に設けられた最も古い奉行で外国貿易を政府が管理した最初の奉行です。

数ある各都市奉行の中で

神奈川奉行は1859年(安政6年)に

兵庫奉行が“徳川幕府最後の”設置で1864年(元治元年)でした。

兵庫奉行は短く、殆ど機能しませんでしたので最後の重要な「遠国奉行」が神奈川奉行でした。

長崎に始まり神奈川(横浜)・兵庫(神戸)に終わったのも

歴史の皮肉でしょう。

(神奈川奉行)

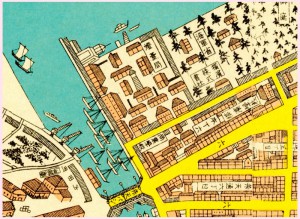

横浜港が開港された1859年(安政6年)に開設されました。

開港が決まった初期は外交専門担当の「外国奉行」(遠国奉行より上格)が兼務していました。

初代「外国奉行」が横浜開港をリードした岩瀬忠震です。

神奈川奉行の任務は開国に関する様々な事務ですから

開港場建設の責任でもありました。

設置当初の神奈川奉行は三カ所で運営されました。

当時1,000人以上のスタッフ(役人)を抱え日本最大級の都市管理組織となります。

【会所】→事務所

青木町(神奈川県横浜市神奈川区青木町)

【奉行役所】主に内国司法・行政事務

戸部村宮ヶ崎(同西区紅葉ヶ丘、現・神奈川県立青少年センター)

【運上所】主に関税及び外務全般事務

横浜村波止場近傍(同中区日本大通、現・神奈川県庁付近)

運上所は1860年(万延元年)に独立します。

(外交官兼務の神奈川奉行)

1859年(安政6年7月)外国奉行に就任し、8月には神奈川奉行を兼務早々、重要な命令を受けた「新見正興」は

1860年(万延元年)(3月18日に安政より改元)

日米修好通商条約批准書交換使節団の正使として渡米の任に就きます。

「万延元年遣米使節団」と呼ばれたこの使節団は

副使に村垣範正(淡路守)、監察には小栗忠順(豊後守)が任命され共に外国奉行経験者で批准書交換を達成した優秀な三人組でした。

「万延元年遣米使節団」の護衛という名目で渡米したのが

「咸臨丸」で乗船メンバーが派手?だったので有名になりましたが

正使はアメリカ軍艦ポーハタン号に乗り込み横浜よりハワイを経由し太平洋を横断、サンフランシスコに到着しパナマ経由でワシントンD.C.に到着大役を果たします。

|

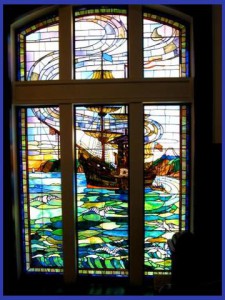

| 開港記念会館のステンドグラスに描かれたポーハタン号 |

|

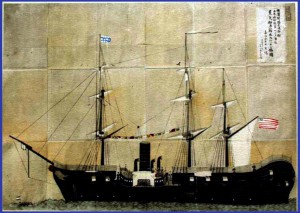

| ポーハタン号 |

到着したのが

1860年5月15日(万延元年閏3月25日)

そして正式に調印(批准書の交換)したのが

旧暦4月2日(1860年5月22日)

アメリカ合衆国大統領ブキャナンと謁見し、

批准書が交換され任務を終えます。

使節団は

1854年の開国後、最初の公式外国訪問団であり、世界一周も達成します。

|

| 黒ルートは咸臨丸、遣米使節団は赤と緑ルートで世界一周します |

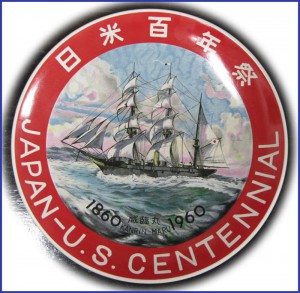

この批准を記念して百年後の1960年に「日米修好通商百年祭」が開催されます。

吉田茂元首相が民間の遣米使節団の団長としてアメリカ諸都市を訪問し、100年前に新見ら遣米使節団を迎えたのと同じ会場で開催された正式午餐会に出席しました。

一方、アイゼンハワー大統領の日本訪問も計画されましたが、日米安保条約改定をめぐる国内の「安保反対」運動の高まりを受けて、実現しませんでした。

使節団をアメリカまで運んだポーハタン (USS Pawhatan) 号をモチーフにしたマークが作られました。

写真はその時の切手、記念フラッグと皿です。

「ポーハタン (USS Pawhatan) 号は、南北戦争時の米国海軍の外輪フリゲート艦である。

名前はアメリカ・インディアンのポウハタン族に由来する。米国海軍では最大かつ最後の外輪フリゲート艦であった。嘉永7年(1854年)のペリーの日本再訪の際の黒船の一隻。」

このポーハタン号と同型の「亜墨利加蒸気船 長四十間巾六間」をデザインしたイヤープレートが今年2013年横浜焼の伝統を受け継ぐ

増田工芸によって制作されました。

http://www.masuda-art.com/masuda/cn89/pg1296.html

(余談)

新見正興が外国奉行就任時の領地は現在の横浜市戸塚区品濃町あたりだったそうです。

今日番外編で咸臨丸

No.437 横浜ドラゴンズ、吉田さんに斬られる!

昔々、横浜に大きな龍が住んでいたそうな。

ところが明治になって

吉田勘兵衛の子孫に胴体を斬られてしまったそうな。

なんて話しを今日は繰り広げます。

星空を物語に見立てて星座を生み出すとか

地形や風景を花鳥などに見立てる人間の想像力って

素晴らしいものがありますね。

(龍の丘)

本牧から山手、根岸、蒔田そして滝頭までの丘陵地

この一帯の姿を「龍」に見立てた伝説が残っています。

竜の名を寺院の山号(さんごう)にしたところがこのエリアには

多いのです。

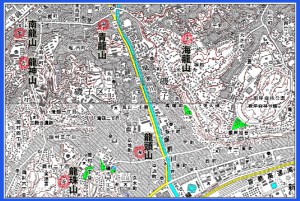

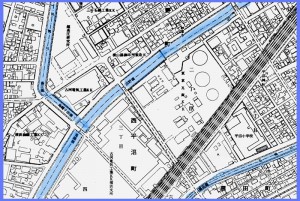

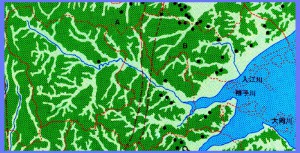

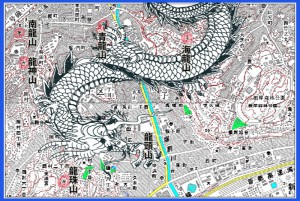

|

| 真ん中の「堀割川」は後から付記したものです |

これらの「龍」をなぞっていくと

大きな龍に姿が“顕れて”きますでしょうか?

頭の部分が

高野山真言宗 龍頭山密蔵院 (瀧頭山?)

横浜市磯子区岡村2丁目16-19

喉頚の部分が

高野山真言宗 青龍山 宝生寺

南区堀之内1丁目

この宝生寺は、歴史上初めて文献に「横浜」の名が登場した古文書を持っているお寺です。

この一帯をかつて治めた平子(たいらこ)氏一族の開基といわれています。

|

| ちょっと |

その他

南龍山 不動院 無量寺

高野山真言宗

横浜市南区蒔田町174

海龍山 本泉寺増徳院

高野山真言宗準別格本山

横浜市南区平楽103

※寺籍は横浜市中区元町1−13

多くの開港後の横浜商人が菩提寺としました。

No.410 横浜最古の寺周遊(前編)

龍祥山 勝國寺

曹洞宗総持寺派

横浜市南区蒔田町932

曹洞宗 泉谷山竜珠院(りゅうしゅいん)

横浜市磯子区岡村2丁目16-19

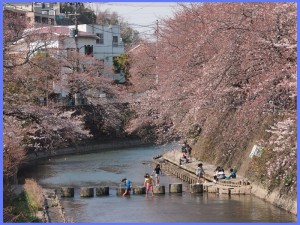

(堀割川)

この一帯の丘陵地の首元を削って

堀割川が作られます。

まさに伝説の「龍」の首を斬ったことになります。

その後の言い伝えによれば

この堀割川の完成で 龍は

「増徳院」に移ってしまい

宝生寺以下 堀割川以西の寺は衰退し

「増徳院」が隆盛を極めたとあります。

まさに 堀割川を切り開いた

吉田さんによって

古代・中世の龍伝説が切り落されてしまった

という 物語でした。

(余談)

滝頭の瀧はさんずいに龍を表し龍に関係ありと伝わっている話しもありますが、

地名の由来では 定かではありません。

(堀割川関連)

No.435 大岡川物語(1)

No.192 7月10日(火)もう一つの大岡川

No.187 7月5日(木) 目で見る運河

No.436 北仲のお稲荷さん

北仲の「帝蚕倉庫」脇に1990年代、お稲荷さんがあったことを

急に思い出しました。

探したら写真が出てきました。

今は再開発で移動していますが、

2004年位まではあったような??????

ビル関係者に聞けば済む話しですが

些細なことが気になる私としては

真夜中に資料探しとあいなりました。

今日は些細な北仲稲荷?の話しです。

|

| 曖昧な記憶ですが最初は赤い塀も無かった?ような |

明治頃の北仲に関しては

No.428 Y校創設地はどこだ?

でちょっと触れましたが

古地図には神社らしき記号がありませんでした。

位置的には

みなとみらい線の出口あたりだったか?

ということで

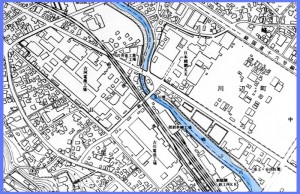

昔(1990年代中心)の地図を引っ張り出してきました。

このあたりも 激変!しています。

おそらく、上記マップの海員会館上部のL時ビルのあたりか?

|

| 航空写真ではそれらしき???木立が???気のせい? |

1992年時点汽車道の架橋が無い!?

本町六丁目のさくらぎビルに中華料理店?があった記憶もありますね。

今日は何の結論も出なかった話しです。お粗末でした。

No.435 【横浜の河川】大岡川物語(1)

大岡川、横浜開港史を語るには欠かせない川です。

多くのエピソードが満載です。

熱狂的なファンの多い「大岡川」を今日は断片的ですが

紹介しましょう。

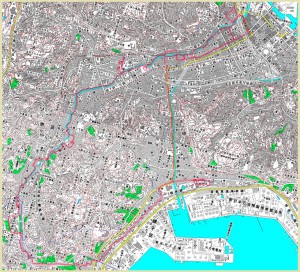

横浜市内を流れる河川水系は大きく4つに分けることが出来ます。

1.鶴見川水系(一級河川)

市内唯一の一級河川です。→鶴見川については

4月に紹介します。

No.370 1月4日(金)鶴見川 輪下り絶景

2.帷子川水系(二級河川)源流は旭区若葉台近辺から

No.433 帷子川物語(1)

No.434 帷子川物語(2)

3.大岡川水系(二級河川)源流は磯子区氷取沢町円海山近辺

今日の主人公です。

4.境川水系 (二級河川)源流は町田市相原町近辺

横浜市境を流れ、支流の柏尾川は戸塚の歴史と共に歩んできました。

→境川も4月中に紹介します。左馬神社もありますから…。

(大岡川は不思議な川です)

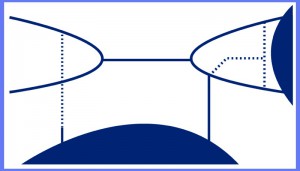

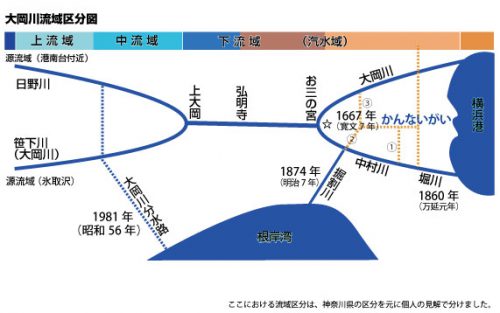

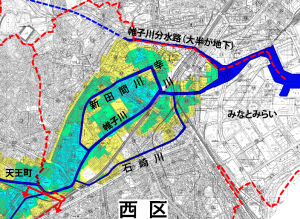

下図をご覧下さい。

大岡川水路模式図を作ってみました。

大岡川水路模式図を作ってみました。

シンメトリー(左右対称)でしかも

分水路が同じような位置にあるって

見事ですね。

ということで

この川沿いに自転車で走破してみました。

途中、笹下川から分水路沿いに山越えがキツかったですが

概ね川筋は勾配もゆったりとしていて最高です。

川沿いの道も(とぎれとぎれですが)整備されています。

走行時期にもよりますが

上大岡あたりから水量が一気に減少します。

分水路の効果が出ているのでしょう。

大岡川に架かる橋、ざくっと数えてみました。

アバウト100、小さな支流を入れると140位あります。

このツーリングで橋物語も面白いなと思いました。

歴史的に価値のある橋も架かっています。

※浦舟水道橋

1893年に西之橋として仮設された日本最古のピン結合プラットトラス橋です。

横浜市認定歴史的建造物にも選定された価値ある近代産業資産です。

(分水路)

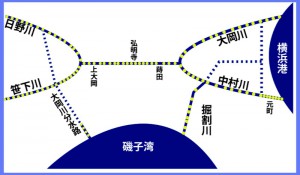

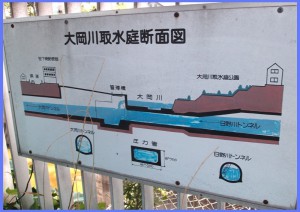

大岡川には分水路が上流と下流に合わせて二つあります。

下流の堀割川は歴史ある分水路です。

流域全長は2.7kmあり、

明治初期に吉田新田を開拓した吉田勘兵衛の子孫が家運をかけて挑み完成させたものです。

「1870年、横浜港と根岸湾とを結ぶ水運と、吉田新田埋立用土砂確保のため、当時の神奈川県知事の井関盛艮が工事請負人を募った。吉田新田を開拓した吉田勘兵衛の子孫がこれに応じ、今の中村橋付近の丘陵を切り下げ、中村川から根岸湾まで運河を開削。その土砂で、当時の「一つ目沼」、のちに根岸線と横浜駅根岸道路の間の吉浜町・松影町・寿町・翁町・扇町・不老町・万代町・蓬莱町となる湿地帯の埋立を行った。滝頭波止場(現在は動物検疫所となっている)が大波で破損するなどしたものの、1874年に完成した。2010年度には土木学会選奨土木遺産に認定された」(Wikipedia)

堀割川の役割は、説明にもありますが、

・水運用の水路確保→本牧鼻迂回

・吉田新田埋立用土砂確保→埋地七ケ町へ

という二つの目的がありました。

磯子、岡村エリアの人々にとって

開港場と磯子の地域を船で結ぶことが悲願でした。

陸路では山越え

海路では 波の荒い本牧沖を回らなくてはならず

内水路が必要でした。

(車の無い時代、水運が最も大量の荷物を早く運ぶことができました)

本来なら、公共事業として 国なり県が行う事業ですが、

この「堀割川」プロジェクトは

「神奈川県知事・井関盛良が堀割の埋立工事を自費負担で行う者が

あれば許可するから申し出るようにと布達します。

長者町に暮らす九代目・吉田勘兵衛が志願し予算は23万5000円、米国人から借金して計画します。(『磯子の史話』より)」

関連資料を見る限り、どうやら「吉田家」は無理してこの事業に参入せざるを得なかったようです。

堀割川造成計画は、山を切り崩し 水路も同時に作りつつ埋立を行ってしまおう

という壮大な計画でした。

一方上流の<大岡川分水路>は

1981年(昭和56年)に大岡川の洪水を防ぐために作られた人工河川です。

延長は3.64kmあり磯子湾に繋がっています。

日野川と笹下川、二つの川から水位が上昇すると自然に分流される構造になっています。

改めて見学!というほどでもありませんが

河川工事の凄さを実感できる構造を観ることができます。

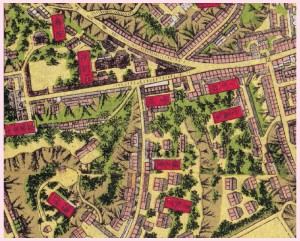

No.434 【横浜の河川】帷子川物語(2)

No.433に引き続き帷子川を紹介します。

別な機会に紹介する予定でしたが、過去にも紹介すると予告して忘れてしまった例もあり、連続で忘れないうちに紹介しておきます。

帷子川(かたびらがわ)

現在 横浜市旭区から保土ケ谷区、西区(一部神奈川区)を流れています。

前回紹介した通り、横浜市内のほぼ中央部を西から東に流れています。

江戸時代は 産業の物流動線として活躍しました。

No.433 帷子川物語(1)

明治以降は 帷子川に沿って工業が集中し

物流動線として相鉄線が開業します。

川と鉄道の街として発展してきました。

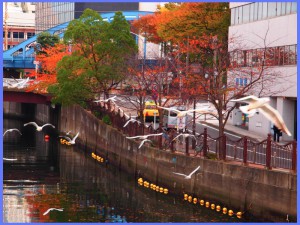

|

| 相鉄線と帷子川と鴎 |

相鉄本線の横浜市域エリアは帷子線と表現しても過言ではないでしょう。

■沿線工業史

(駅名は現在のものです)

判る範囲内で現状も記載しました。

星川駅近辺には

古河電池横浜工場→住宅地

日本製糖→住宅地

天王町駅近辺には

富士(瓦斯)紡績

1903年(明治36年)操業、1920年(大正19年頃)に最盛期を迎えます。

従業員6,000名を超える世界最大級の生産量だったそうです。

1945年の空襲で操業停止し戦後、米軍に接収されます。

(→戦後一時 北辰化学工業となりますが、その後大型ショッピングセンターになります)

大日本ビール→ヨコハマビジネスパーク

宝田石油製油所→?正確な場所を特定していません

東京電気横浜工場→公団住宅(西久保町公園ハイツ)

日本金属横浜工場→テニス倶楽部→マンション

保土ケ谷化学工業→集合住宅

日本ガラス(大日本ビールから独立)→住宅?

保土ヶ谷曹達会社→住宅?

西横浜・平沼駅近辺には

古河電気工業横浜電線→(一部)TVKハウジング

→(一部)横浜イングリッシュガーデン

http://www.y-eg.jp

東京瓦斯横浜支社(瓦斯工場)

二俣川駅近辺には

高梨乳業本社工場

バラ園で有名です。

■中流域から上流域の紹介は4月に現地踏破してから紹介します。

(余談)

帷子川は暴れ川でした。

天王町付近は帷子川が蛇行していたんですね!

|

| 現在「天王町駅」前に昔の橋をモニュメント化しています。 |

No.433 【横浜の河川】帷子川物語(1)

かたびらの衣纏てカッパ住む

帷子川(かたびらがわ)は、様々な歴史物語と共に歩んできました。

カッパ伝説も残っています。水運、工場、街道…

一話では語り尽くせませんが

今日は、帷子川の一断片を紹介しましょう。

|

| 河口付近です |

帷子川は、横浜市内を流れる8つの水系の一つです。

この帷子(かたびら)の名は難読地名の一つですが、

歴史を感じさせる名ですね。

|

| 今回紹介する周辺位置図 |

帷子の語源は音からきた「からひら」→片平が有力です。

「片方が山で、片方が田畑であったため、昔『かたひら』と呼ばれていた。その地を流れていたので『かたびらかわ』と呼んだのが名の由来だとされている」(Wiki)

江戸時代の頃から「帷子」の漢字が使われてきたそうです。

この帷子とは?

麻や苧麻(からむし)で織った布で仕立てた単衣(ひとえ)のことを江戸時代の頃から「かたびら」と言うようになりました。

古来、装束をつけるときに汗とりとして着たものをさし、材質は生絹(すずし)・練り絹(ねりぎぬ)または麻糸で織った布でした。

色は白が正式なものだったそうですが紅帷子も用いられていました。

古来「辻が花」の柄は帷子(かたびら)に紅を基調にした草花文様を染め出したものです。

※縫い締め絞りによる「辻が花染」とは異なります。

このように

帷子の名は、染め布のことを指しますが

明治以降「帷子川」は横浜を代表する地場産業「捺染」を育てた川でした。

→横浜捺染(別テーマで特集します)

横浜には8つの水系があります。

No.378 1月12日(土)川辺の横浜

さらに大きく分けると4つのグループに分けることが出来ます。

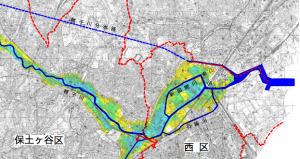

図のように

帷子川は、ちょうど横浜市域の真ん中を横断するように流れています。

江戸時代中期まで、帷子川は重要な水運の川として活躍し町が開けました。

特に河口付近(現在の天王町)は、当時深い入江となって、江戸に向けた物流拠点として栄えたそうです。

ところが

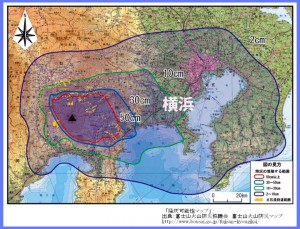

江戸時代中期の1707年(宝永4年)に起った

富士山の宝永大噴火で、川と町の様子が一変します。

|

| 現在の予想図です。 |

新井白石が「折りたく柴の記」に

「よべ地震ひ、この日の午時雷の声す、家を出るに及びて、雪のふり下るごとくなるをよく見るに、白灰の下れる也。西南の方を望むに、黒き雲起こりて、雷の光しきりにす。」

と江戸の宝永大噴火の様子を記述しているように、大量の火山灰が神奈川一帯にも降り注ぎました。

この噴火による降灰で、帷子川河口付近に灰が溜まり港の機能を失うことになります。

これをきっかけに、江戸後期に帷子川の入江が整備され芝生(しぼう)村に新しい港ができ、明治まで干拓・埋立が進みます。

開港時、この芝生村が開港場と東海道を結ぶ拠点となります。

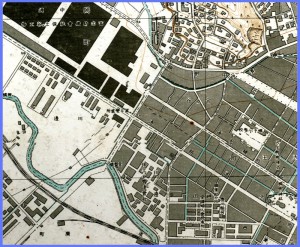

|

| 江戸後半の帷子川流域 かなり河口が変化しています。 |

かなり“暴れ川”だった帷子川も次第におとなしくなっていきますが、横浜で最後まで

大暴れした川でもあります。

平成に入り 二度の氾濫を起こしました。横浜駅西口(平成16年10月9日)周辺の浸水を記憶されている方も多いと思います。

帷子川のもう一つの特徴が

河口付近の複雑な水路です。

|

| 河口付近拡大図 |

帷子川本流に支流が

新田間川(あらたまがわ)

石崎川(いしざきがわ)

幸川(さいわいがわ)

と図のように複雑に分かれています。

この水路は江戸時代に原型が出来上がり

明治になり埋立整備が進み現在の流れに固定されました。

それぞれの川には全く異なった風景を見ることができます。

梅も桜も散ってしまいましたが、初夏に散策してはいかがでしょう。

洪水ハザードマップ

http://www.city.yokohama.jp/me/shobo/kikikanri/hmap/

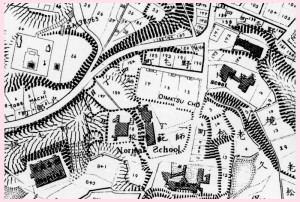

No.432 老松を追い本町に迫る!

昭和の怪僧今東光が1898年(明治31年)生まれた日(3月26日)をネタに昨年のブログテーマ「老松小学校の悪童」にしましたが、

今東光が通った老松小学校について今回改めて調べてみたら

ちょっと面白かったので紹介します。

明治以降、学校制度、学校名がめまぐるしく変わります。横浜の中でも典型的な小学校変遷史を紹介します。まず「老松小学校」の歴史から

1873年(明治6年)4月3日 敬業学

※第一大学区第七中学区第九番小学校「敬業学」

野毛大聖院を仮校舎として誕生します。

1874年(明治7年)10月 敬業自彊学舎

※自彊学舎と合併

1875年(明治8年)6月29日 敬業自彊学校

※宮川町106号地に新校舎新築し移転

1876年(明治9年)7月神奈川県師範学校野毛坂上級修文館の建物に移転。

(現在の横浜市中央図書館の位置)

1878年(明治11年)3月 老松学校

1892年(明治25年)4月1日 尋常高等老松小学校

※学区は老松町、宮川町、野毛町、福島町、宮崎町、月岡町、花咲町

1898年(明治31年)1月 校舎を新築

1898年(明治31年)4月1日 幼稚園を併設

1923年(大正12年)4月1日 老松尋常小学校

1923年(大正12年)9月1日 関東大震災で校舎倒壊、11月まで野外で授業。

1923年(大正13年)3月10日 十全病院跡地に仮校舎完成。

1927年(昭和2年)4月1日 老松尋常高等小学校

1927年(昭和2年)7月旧老松小学校跡に横浜市立図書館竣工

1941年(昭和16年)4月1日 老松国民学校

1944年(昭和19年)9月20日校舎を「横浜市役所」として使用

※老松国民学校は本町小学校に移転し二つの教室を借り開校

(殆どの児童は疎開)

1947年(昭和22年)4月1日 老松小学校

1947年(昭和22年)5月1日

※本町小学校へ統合し現在に至る

そして、市役所に使用した跡地に「老松中学校」ができます。

ここで素朴な疑問が出てきました。

現在中区花咲町の高島嘉右衛門が創設した瓦斯工場跡地にある「本町小学校」はどうして「ほんちょう」なんだろう?

それまで全く気にしていませんでしたが、

本町小学校は 北仲通六丁目七十四番地に

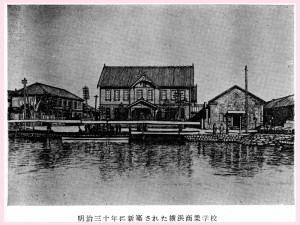

No.428 Y校創設地はどこだ?

横浜商業学校(現Y校)の移転した校舎と「横浜小学校」を改築し

「横浜第一高等小学校」として設立されました。

その後

「横浜市尋常高等本町小学校」→「本町尋常高等小学校」

となり、関東大震災を契機に

1927年(昭和2年)現在の場所に移転しそのまま

「ほんちょう」の名を使用し現在に至っているという次第です。

どちらかといえば地元の老松小学校の名が残らず

本町の名が残ったのは何故でしょう?

No.256 9月12日(火)どこも本庁舎引越は大問題

五代目市庁舎(1944年〜1950年)

第二次世界大戦下、空襲を避けるため

野毛山にあった旧老松国民学校(現老松中学校)に疎開し開庁。

鉄筋コンクリート造3階建て。

市議会会議場はすぐ近くの横浜市図書館内に設置

※(推理)

勝手な推理ですが、老松国民学校は1929年(昭和4年)に鉄筋コンクリート造3階建て1,279坪の規模の最新校舎を有していました。

戦火が激しくなる中、「老松」の児童は1944年(昭和19年)8月箱根に集団疎開します。市役所移転が9月20日ですから ほとんど学校の機能を失っていた状態でした。

市庁舎移転には適していたという訳です。

実は 本町小学校も同じ日に箱根へ疎開しその後北足柄村に移動しています。

学校機能が回復したのは 終戦後のことです。

戦後、老松の名は「中学校」に残り

|

| 老松中側から野毛坂を臨む |

小学校は「本町」に老松小学校と吉田小学校が吸収合併され現在に至ります。