ホーム » 2012 (ページ 8)

年別アーカイブ: 2012

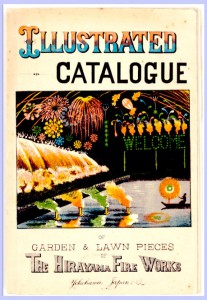

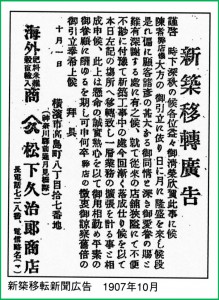

No.308 11月3日(土)対米初の特許は横浜花火

TPPで知的財産権のことが議論されていますが、

対米初の特許は「横浜花火」でした。

江戸時代に開花する花火は明治に入り“彩色光剤”が外国から輸入されると江戸の伝統と開化の技術が融合し世界一といわれる日本花火の基礎ができ上がります。

1877年(明治10年)11月3日(土)

太田町の「平山甚太」が“外国人居留民”を意識して横浜公園で花火を300発打ち上げます。

これが横浜の名物となり海外進出にまで発展します。

花火の歴史は古くから伝わっていますが、

現代花火の基礎ができ上がる時期は明治時代です。

特に外国との接点が強かった横浜では「花火需要」が高かったようです。

横浜太田町四丁目で花火師として活躍した平山甚太は、居留地の外国人からも祝日の興業用に注文が殺到します。

平山甚太は、神奈川県権令・野村靖に宛て書簡を送っています。

「横浜居留の英国商人から注文を受けて若干数の煙火を渡したら英国で模倣され、輸出できなくなって困っている」という内容です。

当時なら逆のケースが良くありそうですが、

日本の技術を英国商人が真似するので困ると主張していることには驚きます。

(知的財産権)

平山甚太は英国政府に対し

英国での煙火の専売権利(特許権)申請ができないかどうかと

1877年(明治10年)11月、明治政府に問い合わせています。

同時期に横浜公園(彼我公園)で花火を300発打ち上げた訳ですから、

英国と明治政府へのデモンストレーションだったのではないでしょうか。

当日の様子は

「天長節の祝日に際し、太田町四丁目(旧豊橋藩)平山甚太、横浜公園内に於て大煙火を施行す、当日午後、内外の観客、園の内外に群集す、同三時頃より夜半に至る迄大小三百余を打揚ぐ、昼の煙火中、著しきは双竜上下して玉を争ふが如き、錦鱗の遊泳、白鷺の群飛、大国旗・達摩等にして、其奇巧妙術、観者感賞せざるはなし、夜は其数更に多く、紅雨連星青珠又赤珠を吐くが如き、其光彩絶妙枚挙に遑あらず、内外の観客喝采の声湧くが如く、為めに山壑も拆くる計なり、爾来、平山煙火の名声四方に伝播し、陸続注文あり、因て内田町に煙火製造場を建築し、(後に吉田新田へ移す)盛に之を製造し、海外に販路を開くに至れり」

と「横浜沿革史」に記録されています。

英国領事館からの返事は

煙火(花火)は英国専売法(Statute of Monopolies)でいうところの「新遊戯」の類に属しますが、英国内では「新遊戯」は専売特許の対象にはならないので

特許申請は難しいということでした。

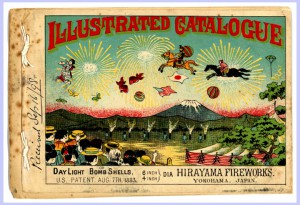

平山は英国への特許申請を断念し、

毎年アメリカ独立記念日にグランドホテル前の会場で

花火打ち上げの注文がある米国への「特許権取得」を目指します。

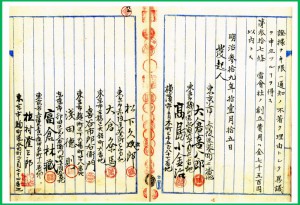

1881年(明治14年)に平山は米国ニューヨーク・ボストン・フィラデルフィア等の諸都市に職工5人を1年間派遣し技術の吸収と実際に打ち上げ米国マーケットの調査に努めます。1882年(明治15年)に日本国内で専門家に依頼し横浜の米国領事の手を経て米国政府に対し花火の「専売免許」出願します。

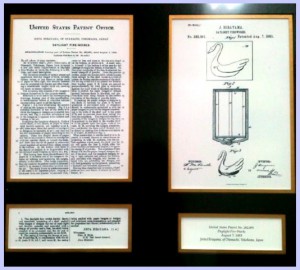

以下登録までの経過です。

1883年(明治16年)3月15日 米国で特許が出願されます。

4月17日 拒絶の理由が通知されます。

公的申請書の表記場の不備だと思います。

4月24日 手続の補正を行います

6月25日 手続補正(宣誓書再提出)

6月29日 特許査定通知

7月19日 登録料納付

8月7日 に特許が正式に登録されます。

特許内容は

■取得者は花火師・平山甚太(1840年〜1900年)。

■特許取得当時は横浜太田町(現在の横浜市中区太田町)在住。

■特許日は1883年(明治16年)8月7日。

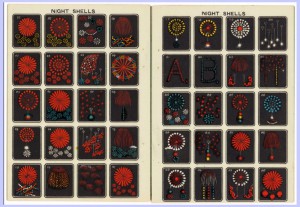

■特許の対象となった発明の名前は「昼花火(Daylight Fireworks)」

■「昼花火」:花火玉の外皮の中に火薬の他に軽くて柔らかい素材で作った人形や鳥形などを詰めておき、打ち上げた際に外皮が割れて中から人形などが飛び出して、フワリフワリと空中を漂う花火。

この証明書の写しが、

2010年の横浜で開催されたAPECの時にオバマ大統領が管首相にプレゼントしました。

特許となった「昼花火」とは字の如く昼間の花火のことで、打上った花火から空に浮かぶ人形や金魚、風船、国旗などが舞って落下してくる様が特許となったのポイントだそうです。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/central/hirayama.html

日米桜寄贈100周年事業の「昼花火」

2012年3月25日(日)

日本政府により西ポトマック公園で

日米桜寄贈100周年事業イベントの一環として全米桜祭り開会式に先立ち、

「日米桜寄贈100周年事業」における日本文化発信事業の一環として

1883年に平山甚太が日本人で初めて米国での特許を取得した「昼花火」の復刻版花火が約7分間にわたり打ち上げられ約150人の招待客の喝采を受けます。

花火文化も日米交流の架け橋になっていたのです。

平山甚太との意外な関係

(11月3日は良いネタばかり)

●1880年(明治13年)

「君ケ代」の曲譜が制定された日です。

※国歌「君が代」発祥の地は幾つかありますが横浜が有力ですね。

●1976年(昭和51年)

馬車道通りが完成し記念の「馬車道まつり」が開催されました。

商店街のストリートデザインの草分けです。この馬車道モール化から、伊勢佐木、元町へと商店街の空間デザインが実現していきます。

●1983年(昭和58年)

三菱重工横浜造船所跡地が「みなとみらい21」と命名されフェスティバルが開催されました。

●1986年(昭和61年)

戸塚区が分区し栄区と泉区、そして新戸塚区が誕生しました。

|

| 栄区マーク |

|

| 泉区マーク |

●1993年(平成5年)

エコライフチケット制度が開始します。(当初毎週水曜日使用)

現在はファミリー環境1日乗車券に

大気汚染の防止を考え、マイカーにかわり市営バスをご利用いただけるよう、同居のご家族5人までご乗車になれる市営バス1日乗車券です。

発売額 1,000円

土・日・祝日、8月12日〜8月16日、12月25日〜1月7日

http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kyoutuu/ichinichi.html#sub1

●1998年(平成10年)

日本一になった横浜ベイスターズの優勝パレードが行われ、交通局提供のオープンバスが人気となりました。

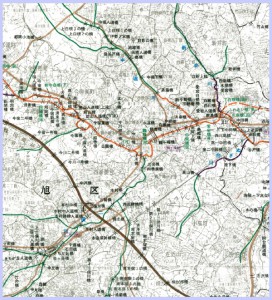

【番外編】横浜の橋物語 (改訂版)

横浜市内に1,700橋がありますが

橋の数が一番多い区はどこでしょうか?

そして 一番橋の少ない区は?

■横浜市内の橋梁数、区別数字が少々異なります。

第90回横浜市統計書による市内橋梁数

※( )内は道路局2004年度の所在地別カウント

旭土木事務所管内 158(154)

戸塚土木事務所管内 146(154)

青 葉土木事務所管内 135(136)

泉土木事務所管内 119(124)

保土ケ谷土木事務所管内 135(117)

神奈川土木事務所管内 110(115)

港南土木事務所管内 117(112)

都 筑土木事務所管内 99(105)

金沢土木事務所管内 97(101)

栄土木事務所管内 95(92)

緑土木事務所管内 84(83)

瀬谷土木事務所管内 81(76)

港北土木事務所管内 61(58)

磯子土木事務所管内 64(56)

西土木事務所管内 58(51)

中土木事務所管内 65(47)

鶴見土木事務所管内 33(46)

南土木事務所管内 43(45)

横浜市内総計 1,700(1,672)

※旭区が一番多いというのは、横浜通の方にも意外だったのでは?

|

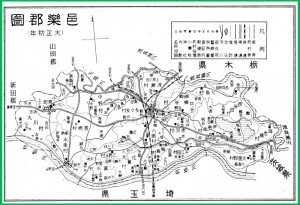

| 旭区橋梁マップ |

では一番橋の少ない区は?

鶴見土木事務所管轄で33です。

意外?だと思いませんか?

鶴見川がイメージされますから、橋も多いような感じですが一級河川「鶴見川」は河口に近い一部分が鶴見区でしかありません。

(都橋雑景 横浜で超有名な橋?の一つです。)

(都橋の鳩?ここは鴎が似合います)

■鶴見区東寺尾・北寺尾 響橋

通称「めがね橋」かながわの橋100選

1941年(昭和16年)竣工

鉄筋コンクリート製アーチ橋

橋長は48メートル

■鶴見区梶山 梶山橋

スペック?私のお気に入り橋の一つです。

■横浜で最も有名なベイブリッジです。

No.381 1月15日(火)素材ベイブリッジ

私は「つばさ橋」の方が好きですね。

No.356 12月21日(金)世界一の斜張橋 ■中区 港1号橋梁(汽車道に架かっています)

■中区 港1号橋梁(汽車道に架かっています)

■中区 桜川橋 桜が似合います

自動車専用道路に架かる橋 さてどこでしょうか?

歩行者専用の橋を「人道橋」といいます。

結構多い!

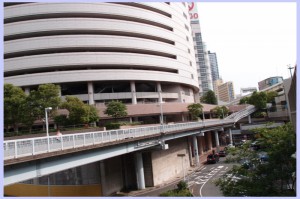

■横浜駅東口長い歩道橋

橋の色にも個性があります。

線路を跨ぐ高架橋も橋ですね。架け替えに10年以上かかった平沼橋です。

橋?というべきなのか?シーサイドラインの風景です。

シーサイドラインの風景もいいですね!

歴史を感じる橋梁が横浜にも多く架かっています。

■すごいデザインですね。

一見 心もとない基礎の上に架かる橋ですがしっかりしてました。

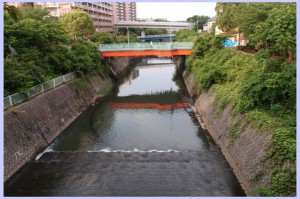

大岡川の風景です。

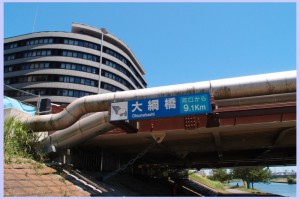

最近橋もPRするように?大きな看板が架かっています。

橋がじゃま?似合う?見る人で変わる風景です。

ここはどこでしょう??

自転車ではすれ違うことが難しい細い歩行者専用道です。

通学路として架けられたと地元の人が教えてくれました。(鶴見川)

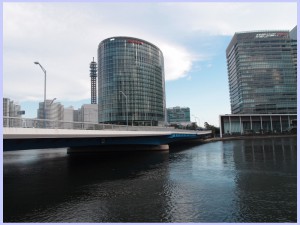

■新田間川河口に架かる「みなとみらい大橋」です。

※さて ここはどこでしょう。高速道路も橋の連続ですね。私の隠れスポットです。

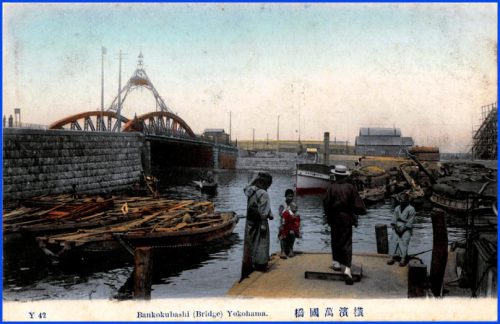

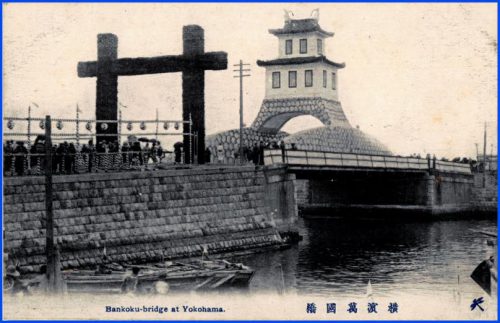

No.307 11月2日(金)日本波止場に万国橋

橋は新しい世界を繋ぐ道です。

橋梁設計は土木の中でも花形です。

橋ほど個性的な設計が自由に許される「公共事業」はありません。

横浜市内には約1,700の橋があります。

その中でも撮影ポイントとして人気の高いビュースポットが「万国橋」です。

|

| 万国橋からみなとみらい |

|

| 万国橋から横浜税関方向 |

1940年(昭和15年)11月2日の今日、

新港埠頭を繋ぐ横浜税関管轄の万国橋が改装され渡れるようになりました。

「万国橋」は“かながわの橋100選”に選ばれたコンクリートアーチ橋で、中区海岸通四・五丁目と新港一・二丁目を結んでいます。橋上から見る“みなとみらいエリア”はこのエリアを映し出す絶好のビューポイントとして人気があります。

この万国橋、外国航路を利用する際の

重要な橋でしたので国税庁(横浜税関)の管轄でした。

かつて、開港場には三つの波止場がありました。

「仏蘭西」「英吉利」そして国内航路の拠点として栄えた「日本波止場」です。

日本波止場から居留地(関内)を通り、関所(吉田橋)から(関外)に抜ける道が「馬車道」です。ところが、これらの「波止場」は吃水が浅く大型船を係留できませんでした。多くの外国船は沖に停泊し小型船で港まで運ばれてきました。

「番外編」10月17日こら!ちゃんと仕事せい!

明治政府の緊急課題は、横浜に国際級の「埠頭」を造ることでした。

|

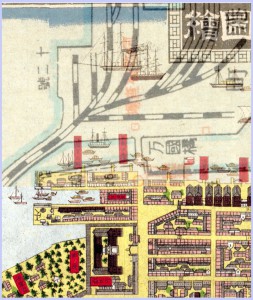

| 日本波止場時代に新港埠頭を重ねました |

1906年(明治39年)に完成したのが「新港埠頭」です。

|

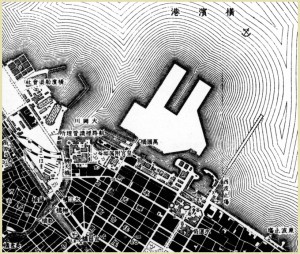

| 最初は「万国橋」が唯一の連絡橋でした。 |

|

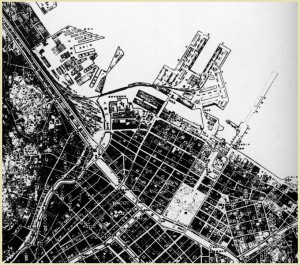

| 鉄道が埠頭まで開通します |

|

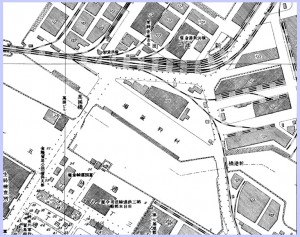

| 昭和初期の万国橋付近 |

この新港埠頭を結ぶ橋が国際港の窓口「万国橋」でした。

ここで開港50年式典も行われます。

ここで開港50年式典も行われます。

鉄のアーチを囲って<城>のハリボテを作っています。

その後、新港橋ができ、鉄道が開通します。

その後、新港橋ができ、鉄道が開通します。

横浜が誇る国際港「新港埠頭」には現在の成田空港のように鉄道で乗り付けることができたのです。

No.2057月23日(月)駅を降りたら、国際港

No.241 8月28日(火)駅を降りたら、国際港 復活(その2)

No.62 3月2日 (金) みらいと歴史をつなぐ道

その後、旅客船は新しくできた大桟橋に移りますが、

新港埠頭は国際貿易の舞台として活躍します。

万国橋も車両が多くするようになり、

強度を高くした新橋に

1940年(昭和15年)改装され11月2日の今日開通することになります。

(その他の11月2日)

1973年昭和48年中央卸売市場南部市場が金沢区鳥浜町(根岸湾ハ地区)に完成しました。

http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/happyou/h22/220726.html

http://www.s-nakaorosi.or.jp

http://www.yokohama-smp.com/event.html

【番外編】横浜の橋物語

横浜市内に1,700橋がありますが橋の数が一番多い区はどこでしょうか?

一番橋の少ない区は?

答えは番外編で。

【横浜の橋】No.12 万国橋(新港埠頭)

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=8519

【アクセスランキング】

一日一話形式のブログを開始して10ヶ月経ちました。300話のアクセスログから何が一番読まれているのか?調べてみました。

■ダントツ一位

No.195 7月13日(金)BRAVE HEARTS

※映画の影響ですか、ぶっちぎりのアクセス数です。海上保安庁への関心が高いという点もあると思います。

■第二位

No.90 3月30日 環状鉄道の夢

※鉄道系はやはり強いなと思います。

■第二位

No.286 10月12日(金)初の空中PR横浜で

※FBでシェアされたことと明治期の意外さ(お初もの)からか?

※フランス月間にあわせた記事だったのでマッチしたかな?

※横浜の海水浴場でヒットしたかな?八景島かも。

※受験生にヒット?

※三菱のちから?

※観艦式がテーマだった事と、自衛隊の観艦式がニュースになったことから?

※カップヌードルミュージアムで検索か?

■第十位

No.137 5月16日全店サマークリアランスセール開催中

※以外と言葉通りの検索か?

番外編のお気に入り

【番外編】コンパクトディスクと蚊取り線香

※横浜とは全く関係ありませんが

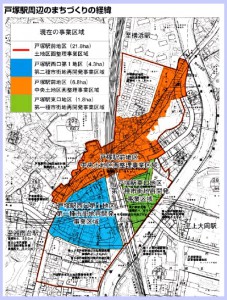

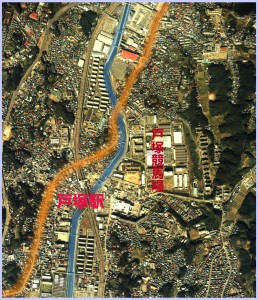

No.306 11月1日(木)戸塚駅東口小史

今、東海道本線戸塚駅西口再開発が終盤を迎えています。

今、東海道本線戸塚駅西口再開発が終盤を迎えています。

戸塚駅は東海道の宿場町にできた駅で、市内2番目の乗降客数を誇る横浜市内中核都市の一つで。

しかし、駅前の不便さは長らく市内最悪の状態でした。

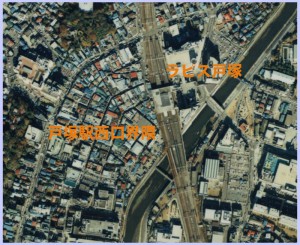

1986年(昭和61年)11月1日の今日、

再開発ビル「ラピス戸塚」が完成オープンしたのを皮切りに

戸塚駅東西再開発が本格的に始動します。

|

| 東口にラピスが完成した頃の戸塚駅周辺 |

戸塚駅前はとにかく不便でした。日立村と呼ばれるほど、数多くの日立関連工場がある中、駅前は地権者の合意形成ができませんでした。(今日は東口の話しなのでこの辺の話しは控えめに)

駅横を二級河川境川支流「柏尾川」が流れ、江戸時代から栄えた宿場町があったことも起因してか、駅前の整備にはかなりの時間を必要とします。

都市計画上の戸塚駅再開発事業が計画されたのは昭和30年代です。再開発着工に半世紀以上の時間がかかりました。現在国道1号線の地下化(「開かずの踏切」解消)等が進み全ての計画完了には更に時間を必要とします。

(戸塚競馬に行こう)

東海道本線戸塚駅は開設された当初、宿場側の西口しかありませんでした。戸塚駅の開業は1887年(明治20年)7月11日、東京と国府津が開業した時にできた駅です。その後、1937年(昭和12年)に東口ができますがキッカケは「戸塚競馬場」を利用する客が急増したためです。

戸塚競馬場は1933年(昭和8年)吉田町の水田を埋め立てて開場します。

現在の日立横浜工場がある場所で、一周1,600mだったそうです。競馬場に因んだ「駒立橋」のみが当時の痕跡として残っています。

年に二回、3月と9月の4日間しか開催されませんでしたが、

大踏切を渡るための人で埋め尽くされたため地元の要求で「東口」ができます。

「戸塚競馬場」は戦争中に軍用馬訓練場となり

1942年(昭和17年)に西口側の駅から離れた汲沢に移転します。

現在は汲沢団地横の戸塚高校となっていますが若干その名残(痕跡)が地図上からも確認できます。

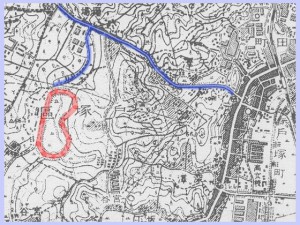

|

| 昭和の競馬場があった頃 |

|

| 現在 |

1949年(昭和24年)川崎に新しく競馬場が作られるのを機に、

1950年(昭和25年)戸塚競馬は閉幕します。

吉田町にある駒立橋の地名は、戸塚競馬場に因んだ名です。

戸塚駅前を大きく変えるキッカケは、

1987年(昭和62年)に横浜市営地下鉄1号線(ブルーライン)が開通するにあたり、東口再開発計画が一気に進んだ事です。

駅前広場とバスターミナルが整備され、

1986年(昭和61年)11月1日にラピス戸塚が開店し戸塚の動線が変わります。

ただ、開通した市営地下鉄は、仮開業の状態でホームが短く後部2両の扉を閉鎖したまま停車する状態でした。

YES89会期中の1989年(平成元年)8月27日、ホームが完成します。

翌年の1990年(平成2年)3月に一応の東口地区第一種市街地再開発事業は完了します。

さあ、次は西口か?

1994年(平成6年)に戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業都市計画が決定しますが、変更に次ぐ変更が続き事業着手は2007年(平成19年)、1962年から半世紀、都市計画事業決定から15年かかりました。

現在、西口開発の影響で東口は厳しい状況になっていますが、

東口のポテンシャルはまだまだあるので、今後の整備計画がスムーズに行く事を祈っています。

No.305 10月31日(水)二人の英国青年 (加筆修正)

早いもので2012年も残すところ二ヶ月となりました。

何時の時代も港に大型客船が入港すると、桟橋近辺は一気に華やぎます。

1881年(明治14年)10月31日の今日、横浜港に停泊していた

英国軍艦「BACCHANTE」に乗船する英国(王子)を明治天皇が訪問しました。

(日本の岐路)

英国軍艦「BACCHANTE」が日本を訪れた

1881年(明治14年)は維新以降、

三条実美による太政官制によって暫定の政府運営が行われていました。

近代日本の“姿”が激しく議論されていた時期にあたります。

明治6年には

西郷・板垣・江藤・後藤・副島の5人が一斉に辞職する「明治六年の政変」が起ります。

明治10年には

わが国史上最後にして最大の内乱「西南の役」が起こり、

明治11年には「大久保利通暗殺」という動乱を経て、

14年初めには大隈失脚の「明治14年の政変」が起ります。

国の方向を決めるに際し、最も国政がざわついている時期でした。

「明治14年の政変」で

英国流を推す大隈重信が失脚したばかりのこの時期に

英国王子が遠洋航海の途中に日本(横浜)を訪れます。

英国駐日公使は幕末から着任していたサー・ハリー・パークス(Sir Harry Smith Parkes)です。当然、この時期の日本政府の微妙な立場をパークスは十分に理解していましたから、英国皇室要人の訪日に対しどうずべきか迷ったに違いありません。

(二人の青年)

手元の資料には

「午前十一時、横浜行幸、英国皇孫御乗込の同国軍艦へ御乗艦、御対顔被為済、午後二時還幸被為遊たり、当日碇泊の各国軍艦並神奈川砲台より祝砲を発し、海陸とも大に賑ひたり」

“午前11時、明治天皇が横浜に行幸になり、イギリス皇孫アルベルト・ヴィクトルおよびジョージを御訪問になつた”

とあります。

これを頼りに、この日の出来事を追ってみました。

横浜に入港した英国軍艦は、当時としては旧式に入る帆柱が3本あるタイプの軍艦コルベット「バッカント」HM IRON CORVETTE BACCHANTEでした。

|

| 奥の三本マストがバッカント号 |

当時の英国は

歴代イギリス国王の中でも最長の在位だったビクトリア女王の時代です。

首相はビクトリアの宿敵、最も嫌いだった自由党のグラッドストン、

英国も内政の混乱を経てようやく英国二大政党が確立期に入り始めた頃です。

1879年(明治12年)に王位継承権のあるビクトリア女王の孫二人が、

帝王学の一環として

三年に渡った長い船旅にでます。

西インド諸島や南アフリカ、南アメリカ(フォークランド)、地中海、エジプト、アジアなどを訪れる大帝国領の実地見聞の旅です。

その途中、インド洋経由でオーストラリアに入り三ヶ月余り過ごした後、日本に到着します。

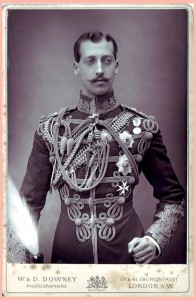

(イギリス皇孫アルベルト・ヴィクトル)

アルバート・ヴィクター・クリスティアン・エドワード(Albert Victor Christian Edward, 1864年1月8日〜1892年1月14日)、当時18歳。

イギリス王太子アルバート・エドワード(後のエドワード7世)と

妃アレクサンドラの長男です。

王位継承権者でしたが若くして肺炎で亡くなります。

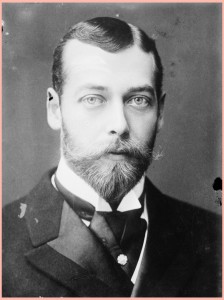

(もう一人の孫ジョージ)

ジョージ・フレデリック・アーネスト・アルバート・ウィンザー(George Frederick Ernest Albert Windsor, 1865年6月3日〜1936年1月20日)後のジョージ5世(George V)です。

アルバートとは一つ年下の弟で17歳。

ジョージはアルバートと共に19世紀後半の大英帝国を生き、

20世紀前半激動の英国を統治した国王となります。

※ヴィクトリア女王 → エドワード7世国王 → ジョージ5世国王 → ジョージ6世国王 → エリザベス2世女王8(現在)

後のジョージ5世、フレデリックは来日中、

外交当局を通じて彫千代(宮崎匡)に、

龍の刺青を自身の腕にさせたことで有名です。

11月には京都で狂言「墨塗」「腰祈」を鑑賞するなど日本文化にも触れます。

その後、11月下旬には上海へ向かい、香港、シンガポールを経由しスエズ経由で地中海に向かいます。

(帝王学)

二人の長い世界旅行は、英国王室の“帝王学”の旅でした。二人が日本に約一ヶ月滞在しますが、時の明治天皇(29歳)は自ら横浜港を訪れ、二人を訪問します。

この時の資料が手元に無いので、判断はつきませんが

王室の二人を招待するのではなく、

自ら出向いた背景には様々な理由があったのだろうと推察できます。

10歳年下の若き英国王室の青年は、明治天皇にどう映ったのでしょう。

その後の日英関係にプラスであった事は間違いないでしょう。

(他に10月31日の関連ネタ)

1935年(昭和10年)10月31日

横浜ドック会社が三菱重工業会社に合併された

No.283 10月9日 (火)三角菱のちから

1987年(昭和62年)10月31日

金沢区の称名寺庭園の再現工事終了

No.282 10月8日 (月)幕府東玄関を支えた寺

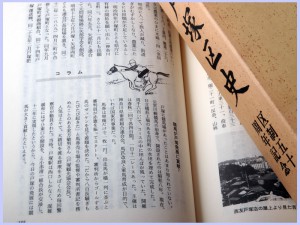

No.304 10月30日(火)統計は時代の鏡

統計と聞いただけで“拒絶”派も多いと思いますが、

統計は時代を表す指標、鏡です。

明治時代、国際社会の一員となるには

基礎自治体の統計の整備も重要項目でした。

1903年(明治36年)10月30日の今日、

『横浜市第一回統計書』が横浜市より発刊(発表)されました。

民間シンクタンクでも多くの調査データが発表されていますが、

行政の統計は様々な用途に使われる重要な基礎資料となります。

日常必要としない限り余り関心の無い分野ですが、

どのようなデータが集約されているのか?

知っておくことが「市民」としての“力”となります。

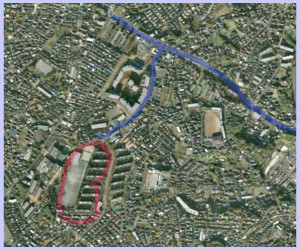

|

| 一昔前の横浜市発行の統計書 |

国の統計は「総務省統計局」が管理しています。

http://www.stat.go.jp

今日は、横浜市の“統計”について紹介しましょう。

横浜市の統計を管轄している部署は横浜市 政策局 総務部 統計情報課です。インターネットが整備されるまで、統計は印刷物を通してしか入手することができませんでした。しかも市町村によって入手できる指標にバラツキがあったり、予算が無いため閲覧しかできない時代もありました。

近年、基礎自治体の統計はネット上でかなり入手する事ができます。エクセルでの提供で加工もできますが、フォーマットは(継続性?)どうも扱いにくいので表にしたり読み解くには一苦労するので敬遠されるのでしょう。

それでもかなり良くなった方です。

横浜市の統計は、

http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/stat/

で入手できます。

総務部 統計情報課の仕事は、地味な部門ですが、国の統計の基本となる自治体の基本調査(国勢調査を含む)から市独自の調査まで幅広い領域の「統計」を扱っています。

人口、経済、社会、文化など各分野にわたる基本的な統計資料を総合的に収録したものが「横浜市統計書」で、年一回発行されます。

初版が1903年(明治36年)10月30日に刊行されました。

現在(2012年)は第90回版が刊行されています。

1903年+90回=1993で計算が合いませんが、発行数が少ないのは、震災や戦争によって発刊されない年があったからです。

戦前は発行サイクルが現在程厳密ではなかったようで、発行年が時にまちまちになっていました。

戦後は1953年(昭和28年)に第34回統計書が初めて発刊され、35号は三年後の1956年(昭和31年)となりますが、以降現在まで毎年発刊されています。

(明治と平成比較)

最新の「横浜市統計書(第90回)」と第1回の目次を比較してみました。

総目次(第90回)

第1章 土地及び気象

第2章 人口

第3章 事業所

第4章 農林業及び漁業

第5章 工業

第6章 商業及びサービス業

第7章 金融及び保険

第8章 貿易及び港湾

第9章 道路、運輸及び通信

第10章 建物及び住宅

第11章 電気、ガス及び上下水道

第12章 物価及び家計

第13章 労働

第14章 社会福祉

第15章 衛生及び環境

第16章 教育及び文化

第17章 司法及び治安

第18章 市民経済計算

第19章 財政

第20章 選挙、議会及び市職員

【明治36年第一回統計書の総目次】

第1章 土地(気象)

第2章 人口

第3章 教育

第4章 社寺(神社・寺院・その他】※

神社が優先されています。神仏分離令がここに現れています。

第5章 警察

第6章 兵事

第7章 商業

第8章 外国貿易

第9章 工業

第10章 銀行及金融

第11章 交通及運輸

第12章 郵便電信及電話

第13章 土木及築造

第14章 衛生

第15章 救育

※救育とは恵まれない児童を引き取り,育てること。

救育を行った人には表彰規定もあったようです。

第16章 財政

第17章 議員及び市吏員

第18章 文書

※ほぼ構成は変わっていないようです。

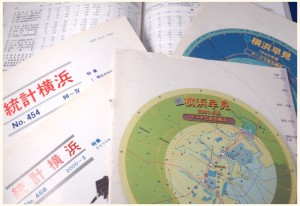

|

| 当時の統計データにはこんなものも。失踪多かったんですね。 |

(おすすめ)

ケータイ版統計メールマガジン「はまめるポケット」配信サービス

http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/stat/ml/mag-p.html

横浜を語る時!便利ですよ!

数字で横浜を知る事も重要です!!!

ネットからは

分野別、キーワード別、区別に入手できます。

さらに分野は限定されますが町丁別の詳細データもあります。

(余談)昔はこのデータを印刷物で購入し、

白地図にマーカーでマッピングを一週間やっていた時代もありました。

今は全てネットで入手し

PCで処理できますから便利ですね。

No.303 10月29日(月)オカピ外交 (追記)

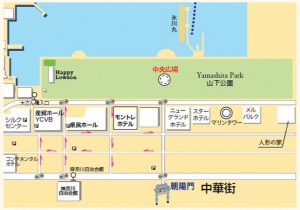

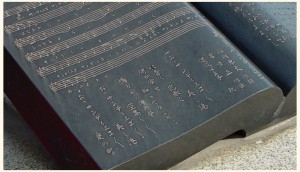

横浜市は

1957年(昭和32年)10月29日の今日、

アメリカ合衆国カリフォルニア州の南の端にあるサンディエゴ市と姉妹都市になりました。横浜市最初の姉妹都市締結です。

横浜市中区にある震災復興公園「山下公園」には数多くのモニュメントがあります。

“記念碑探し”もまたこの公園の愉しみです。

山下公園中央広場噴水に

横浜サンディエゴ姉妹都市の“記念碑”があります。

1957年(昭和32年)の友好都市締結を記念して

横浜市からは「友好の鐘」と「茶室」が贈られました。

一方、サンディエゴからは「ミッションベル」と「水の守護神」の像が寄贈され、

「山下公園」に設置されています。

ここには

「美しのサンディエゴ」

横浜サンディエゴ友好委員会の歌碑もあります。

作詞:佐伯孝夫

作曲:吉田 正

歌:渡辺はま子

渡邊はま子 懷かしの名唱 vol.7

http://www.youtube.com/watch?v=6tM_Q2PRYP4

http://www.youtube.com/watch?v=Inga1sWLMGk

「14 美わしのサンディエゴ」

■横浜市の姉妹都市一覧

①サンディエゴ(アメリカ合衆国)

1957年(昭和32年)10月29日提携

②リヨン(フランス共和国)

1959年(昭和34年)提携

③ムンバイ(インド)

1965年(昭和40年)6月26日提携

④オデッサ(ウクライナ)

1965年(昭和40年)7月1日提携

※このウクライナ事情、大変そうですね。

⑤バンクーバー(カナダ)

1965年(昭和40年)7月1日提携

⑥マニラ(フィリピン共和国)

1965年(昭和40年)7月1日提携

⑦コンスタンツァ(ルーマニア)

1977年(昭和52年)10月12日提携

(サンディエゴ、移民から始まる歴史)

アメリカ合衆国西海岸の最南端にある、

先端産業と観光の都市サンディエゴは

1900年代初頭から多くの日本人が移住した街です。

→米国への移民を多く見送った横浜港

移民の歴史も“横浜港”の刻んだ歴史の1ページです。

No.366 12月31日(月)パトリとネイション

戦争中日系人にとって苦難の時期もありましたが

戦後、“皮肉にも”アイゼンハワー大統領が提唱した

People to People Program を背景に日米の各都市間で交流活動が積極的に行われました。

「姉妹都市の研究・アメリカ編」

http://www.tt.em-net.ne.jp/~taihaku/geography/database/sistercities.html

横浜との姉妹都市交流のキッカケは

横浜市からサンディエゴ在住の日系市民へ「雪見灯篭」を寄贈したことに始まります。

その後

1955年(昭和30年)に横浜で開催された

第三回「日米太平洋市長及び商工会議所会頭会議」(ホテルニューグランド)に出席したチャールス・デイル市長 (当時) の申し入れにより

1958年(昭和33年)に両市が調印し、

現在まで半世紀、

両市の交流は「横浜サンディエゴ友好委員会」「サンディエゴ横浜姉妹都市協会」を通じて続いています。

2012年には『姉妹都市提携55周年記念祝賀会』がサンディエゴで開催され、

横浜市長・林文子氏をはじめ、市会議長を含む8名の市会議員、そして友好委員会、会長、会員、市職員総勢43名が訪米しました。

http://www.sandiego.org/plan-your-trip/international/japan.aspx

http://www.visitcalifornia.jp/region/sd/

http://www.discoveramerica.jp/usa/states/california.aspx

http://www.youtube.com/watch?v=BJY4uMZB1hc

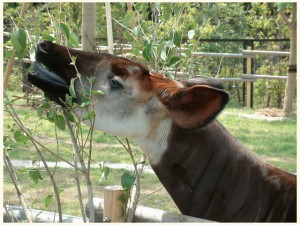

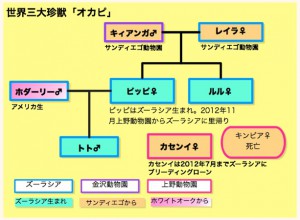

(オカピ外交)

横浜市の動物園の超人気「オカピ」もサンディエゴつながりです。

サンディエゴ野生動物公園から「レイラ」「ホダーリー」がズーラシアにやってきました。この二頭から誕生したのが「ピッピ」と「ルル」です。

その後、サンディエゴ野生動物公園生まれ、メスの「カセンイ」が

2001年(平成13年)9月19日恩賜上野動物園に来園します。

「カセンイ」はブリーディングローンで

2008年(平成20年)5月12日に

“よこはま動物園ズーラシア”(1999年開園)に引越しますが、

2012年(平成24年)7月2日に

また恩賜上野動物園に里帰りし上野で公開されています。

人気のオカピはキリン科に属する準絶滅危惧種で学名:Okapiajohnstoni、英名:Okapi。世界の動物園で40頭しかいない珍獣で日本国内の飼育状況はオスが3頭、メスが4頭しかいません。(2012年10月1日現在)

この貴重な7頭はよこはま動物園ズーラシア、横浜市立金沢動物園、上野動物園の三園でしか見ることが出来ません。

http://www2.hama-zoo.org

横浜市立金沢動物園:「キィアンガ」

よこはま動物園ズーラシア:「レイラ」「ホダーリー」「ルル」「トト」

上野動物園:「ピッピ(2012年11月ズーラシアに里帰り)」「カセンイ」「キンビア(死亡)」

“よこはま動物園ズーラシア”は、オカピを繁殖させた日本で唯一の動物園です。

またオカピを、日本国内で初めて一般公開したのも“よこはま動物園ズーラシア”です。

■サンディエゴ野生動物公園

http://www.sdzsafaripark.org

http://www.sdzsafaripark.org/parkwildlife/okapi.html

2004年末にはサンディエゴ市からアカカワイノシシ2頭が贈られ公開されています。

http://www2.hama-zoo.org/animal/zoorasia-RedRiverHog

【パンダ、オカピ!】

動物も国際交流?

外交大使としてご苦労様です。

※ちなみに(謎多き?)

姉妹都市提携50周年式典が開催されたのが2008年です。

(渡辺はま子)

※この「美しのサンディエゴ」を歌った

渡辺はま子さんは、本名 加藤 浜子、

1910年(明治43年)10月27日に横浜で生まれ

多くのヒット曲を歌った昭和の歌姫です。

一時期、横浜高等女学校(後の横浜学園高等学校)で音楽教師をしていたこともあります。同時期、「中島敦」が国語と英語を教えていました。

No.376 1月10日(木)中島敦のいた街

また、

1947年(昭和22年)に結婚した後、

歌手活動の傍ら横浜で「花屋」を営みながら、

「雨のオランダ坂」「東京の夜」といったヒット曲を飛ばし続けました。

No.302 10月28日(日)全ての道は横浜に

今日は群馬県民の日です。

横浜と群馬の深い繋がりを紹介しましょう。

(前段)地域ブランド力最下位

「7月、4回目の「地域ブランド調査」として都道府県の魅力や認知度など72項目をアンケートした。インターネットを通じて3万375人から有効回答があり、群馬については591人の回答を反映。過去調査で群馬の魅力度は40位台で推移しており、初めて最下位に転落した形になった。」

さらには

http://www.tsurumoto.com/tourism/2011/02/post-36.php

なんて調査も。上州人立ち上がれ!!!

草津や尾瀬、高崎、前橋では認知度があるのに「群馬」が弱いのはどうして?北軽井沢だって群馬県だよ!南関東の人間なら群馬産の野菜無しには「鍋」もできませんぜ!

この評価軸 神奈川県より横浜市という現象にも似てますね。県単位なんてナンセンスだと私は思うんですがね。まだ県民性(幕藩体制)は重いのかな?

群馬の観光

http://gtia.jp

→世界遺産に「富岡製糸場」が!これが群馬県の知名度に繋がれば良いのですが。

(序段)シルクロード

横浜と群馬の繋がりはまさに「シルク」、絹の道でつながっています。陸路でいけば国道407号線と国道16号線を使って一気に横浜まで南下する道がつながっています。

一方水路は利根川下りで江戸前経由で横浜まで「絹の水路」がありました。

高島嘉右衛門が提言したといわれている日本最初の私鉄「日本鉄道」(現在の東北本線や高崎線、常磐線)も、絹の道があったからです。

その後東武鉄道が久喜と北千住を結ぶ区間で営業を開始しますが、これも絹産業があったためです。

■全ての道は横浜に

明治初期、日本の外貨獲得は殆ど「絹」残りを「お茶」で占めていました。絹とお茶無くして明治維新は成功しなかったのです。

その一大生産地が「群馬県」でした。

横浜から輸出される上州産の絹は厩橋(うまやばし)を語源に持つ前橋に集積され、鉄路、陸路、水路を使って横浜に運ばれました。

|

| 前橋市マーク なんとシンプルな |

そのため今も前橋には煉瓦の歴史的建造物が多く残されてます。横浜も前橋も最先端の煉瓦の街でした。

No.2669月22日(土)ハマの赤レンガ

ここで少し紹介した「旧下野煉化製造会社(シモレン)」は住所こそ栃木県ですが、群馬県に隣接しています。(下都賀郡野木町)

(中段)上州生糸商人見参

横浜を切り開いた実業家の中で、甲州と上・武州(同じ活動圏)の商人達は絹の取引を元に財を築きあげますが、街づくりに必要な資金を積極的に提供したことでも評価されています。横浜は商人によって整備されてきた街ともいえるでしょう。

群馬県出身で横浜と関係のある商人といえば

初代茂木惣兵衛(野澤屋)

伏島近蔵(初代前橋市長)

中居屋重兵衛

下村善太郎

左右田金作(銀行家)

埼玉県神川町出身の原善三郎と

富岡製糸場を経営した原三溪(富太郎)

http://www.sankeien.or.jp

(はまぎんに生きる上州)

シルク取引には金融機関が必要でした。当時の生糸商人は、銀行も設立します。第二国立銀行(原善三郎、茂木惣兵衛、吉田幸兵衛ら)そして第七十四国立銀行(伏島近蔵)

いずれも生糸貿易のために設立され、その後合従連衡の末、このシルクバンクは横浜銀行になっていきます。

|

| 支店マップ左上に「群馬県」が |

横浜銀行支店群の中で「群馬県」があるのは長いシルクの歴史があるからです。

http://www.boy.co.jp/cgi-bin/area.cgi?ac=15000

桐生支店群馬県桐生市本町6丁目371番地の2(0277)22-7131

高崎支店群馬県高崎市連雀町8番地の1(027)322-4411

前橋支店群馬県前橋市本町2丁目11番2号(027)221-9221

南群馬の拠点を現在でもおさえています。全て川の港近くに形成された中心部に位置しています。

No.301 10月27日(土)三つの日清

横浜生まれの創業者、横浜の基幹工場、横浜のミュージアム。

ここに三つの「日清」という企業を横浜というキーワードで結ぶことができます。

日清製粉、日清製油(現NISSHIN oillio)、日清食品

皆現在の日本食品業界を牽引するビッグカンパニーですが三社は全く別の会社です。1900年(明治33年)10月27日(土)の今日は三つの日清の一つ「日清製粉株式会社」が創業した日です。

|

| 大正初年の群馬県館林 |

「日清製粉株式会社」

三つの日清の中で最初に群馬県館林町で創業します。創業時の社名は「館林製粉株式会社」で創業者は横浜生まれの正田貞一郎です。

正田貞一郎は、群馬出身の横濱商人 正田作次郎の長男として1870年3月29日(明治3年2月28日)に生まれます。

父、正田作次郎は当時の岸田吟香らと共にヘボンの下で英語を学び“目薬”の販売にも関わりますが、若くして亡くなり正田貞一郎は郷里群馬に戻り育ちます。

1月21日 日中ビジネスに成功した先駆者

1900年(明治33年)に「館林製粉株式会社」を設立し、その後、1908年(明治41年) 横浜に工場建設中の「日清製粉株式会社」を合併し、社名を「日清製粉株式会社」と改め本社を「東京市日本橋区小網町2丁目11番地」に移転します。「日清製粉株式会社」の名は横浜が起源です。(知らなかったでしょう!)

http://www.nisshin.com

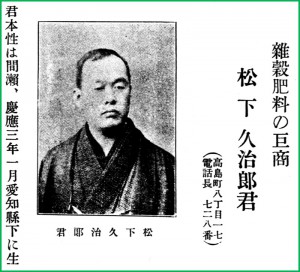

(日清精油)現NISSHIN oillio

1907年(明治40年)に明治経済界の重鎮、大倉喜八郎と横浜高島町に本店を置く穀物輸入商社「松下久治郎商店」の松下久治郎らにより「日清豆粕製造株式会社」が設立されます。

その後、

1918年(大正7年)に「日清製油株式会社」と商号を変更し多角化を推進します。戦前戦後を通してリーディングカンパニーとして食油業界を牽引します。

2002年(平成14年)日清オイリオ(NISSHIN oillio)に変更し現在に至ります。磯子にある横浜工場は「日清オイリオ」のメイン工場として重要な生産拠点となっています。また、地域企業として高い評価の地域貢献活動も継続的に行っています。

http://www.nisshin-oillio.com

(日清食品)

1948年(昭和23年)9月4日大阪に創業したインスタントラーメンを中心とした世界最大級の食品加工会社です。カップヌードルといえば知らない人はいません。

1965年(昭和40年)に横浜工場を稼働し、関東の拠点となります。(現在閉鎖)

その後、国内は元より、世界カップヌードルに成長していきます。一方で横浜ではラーメン博物館への支援など地域支援も積極的に行ってきました。

そして、2011年(平成23年)3月11日にファン待望の関東圏に「カップヌードルミュージアム」がオープンし連日老若男女問わず多くのファンが訪れています。

http://www.nissinfoods.co.jp

http://www.cupnoodles-museum.jp

(余談)

10月27日といえば、1984年(昭和59年)10月27日に横浜市大倉山記念館が開館します。

大倉山記念館は大倉精神文化研究所の本館として竣工されたものです。

創設者は製紙業として成功した大倉邦彦。同じ大倉姓の日清製粉創設「大倉喜八郎」とは全く関係ありませんが、共に日本実業界の重鎮として多方面に活躍します。

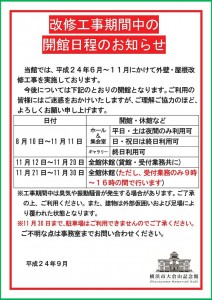

大倉山記念館は現在改装が行われています。