ホーム » 2013 (ページ 6)

年別アーカイブ: 2013

暦で語る今日の横浜【9月24日】

横浜の年表から

今日起った出来事をピックアップしました。

●1873年(明治6年)の今日

「前年2月28日に廻り髪結の不都合をいましめたが、重ねて警告し、違反者は過怠金を取る旨を触れた。神奈川県史料(1)」

1871年9月23日(明治4年8月9日)に太政官第399「散髪脱刀令」が発令されました。明治政府は、当初強制ではなく散髪を”許す“という“お触れ”から始めます。

ところが中々浸透しないどころか、全国各地で抵抗にあいます。

そこで、明治天皇は1873年(明治6年)3月20日、範を示すということで自ら断髪します。それでも断髪しない“輩(やから)”がいるので上記の“お触れ”が半年後にだされます。

No.457 ザンギリ野毛

実は、この太政官第399「散髪脱刀令」は、

明治時代の憲法制定前の最大改革だった廃藩置県を徹底させる役割をもっていました。

1871年8月29日(明治4年7月14日)に断行された廃藩置県は、徳川幕府を支えていた藩閥体制を解体する一大改革(これこそ実質的革命一説ではクーデター)でした。

実際、廃藩置県は各藩中枢部の抵抗なく進行しますが全国約200万人に上るとも言われる藩士の大量解雇が行われ、巷に素浪人が溢れる事態になります。

その点、横浜一帯は 城下町でも無く幕末から西欧化も進んでいたため、大きな抵抗はありませんでした。それでも冒頭のお触れが出た背景は

新天地横浜に多くの職失った“素浪人”が集まってきたという状況があったからではないでしょうか。

●1949年(昭和24年)の今日

横浜市議会の定例会が9月24日から9月29日まで開かれた中で

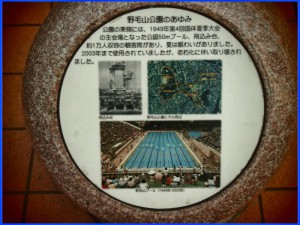

8月15日に竣工し第4回国民体育大会(夏期)の為に作られ使用された市営野毛山プールの市民開放のための使用条例が検討されました。

(使用料は1時間15円)

定例会ではその他

最大の議案である「日本貿易博覧会の終末処理(赤字問題など)」で論議が行われました。

No.75 3月15日 JAPAN FOREIGN TRADE FAIR YOKOHAMA

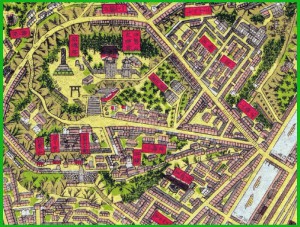

市営野毛山プールが完成した野毛山公園一帯は

1947年(昭和22年)まで米軍に接収されていました。

1948年(昭和23年)から旧日本庭園の部分を動物園に(1951年開業)、旧洋式庭園は児童遊園地に造営されます。公園内に完成した野毛山プールは第4回国体のために作られ9月15日から18日の4日間の夏期大会に使用されます。

野毛山プールは解体されてしまいます。

その他横浜市内の競技施設が会場となったのは

三ツ沢バレーコート→バレーボール

反町体育館→体操

No.101 4月10日 薄れ行く災害の記憶

●1874年(明治7年)9月24日の今日

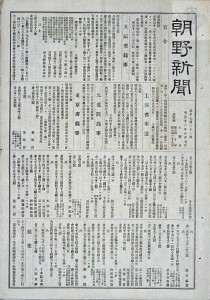

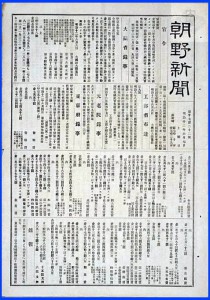

朝野新聞(ちょうやしんぶん)創刊

1893年(明治26年)11月19日まで東京で発行された、民権派の政論新聞です。1871年1月28日(明治3年12月8日)に創刊した先輩紙「横浜毎日新聞」の良きライバル紙となりました。

近代ジャーナリズムの草分け的人物 成島柳北が創刊しました。

暦で語る今日の横浜【9月20日】

●1945年(昭和20年)の今日

伊勢佐木町にある不二家が米軍に接収され「横浜スペシャルサービス・クラブ」として使用されました。

接収は1958年(昭和33年)5月15日に解除され不二家は営業を再開します。

2月10日 不二屋伊勢佐木町店新築開店

No.181 6月29日(金) オーシャンビューの35棟解体

「横浜スペシャルサービス・クラブ」は将校用の倶楽部で

→「ヨコハマ・サービス・クラブ」「米第八軍ヨコハマクラブ」YOKOHAMA CLUB(米軍将校クラブ)

などと呼ばれました。

不二家の前に建っていた野沢屋は米軍用のショッピングセンター、PX(Post Exchange)でした。

不二家は兵士用のヨコハマ・サービス・クラブ ・野沢屋はショッピングセンターPX(Post Exchange)

YOKOHAMA CLUB(米軍将校クラブ)

この不二家イセザキ店は

アントニン・レーモンドの設計で価値ある歴史的建造物です。

施工は戸田組、R.C.造です。

●1939年(昭和14年)の今日

商船「照国丸(てるくにまる)」が予定通り横浜港を出発し第25次航(ロンドン線)の往航に就きます。歴史の悲劇に巻き込まれ最後の航海となります。

「照国丸」が出発する直前の1939年(昭和14年)9月1日に第2次世界大戦が始まりますが、この時日本は国際法上中立国でした。

この戦争勃発と共に、欧州航路は当時の日本のような中立国に属する商船でも、頻繁に船客や搭載貨物の臨検を受けるなど、航海は大変厳しいものでした。

横浜を出た「照国丸」は名古屋、大阪、神戸、門司、上海、香港、シンガポール、ペナン、コロンボ、ベイルート、ナポリを経由して、マルセイユに到着します。

マルセイユでは乗客及び積荷の厳しい“敵対的”臨検が行われ、4日間抑留されることになります。乗客から下船を希望する者多数が出ます。

最終的に28名の僅かな乗客を乗せ、地中海を抜けるためにジブラルタルを通過する頃には、航路周辺に“浮遊機雷情報”が多数寄せられ、緊張感の中カサブランカに到着し2泊します。1939年(昭和14年)11月15日に最終目的地ロンドンに向かって出港します。19日には英国ドーバー海峡北方のテムズ川河口沖ダウンズへ到着したところで英国海軍から独軍が敷設した機雷を除去するため待機するよう指示がでます。

翌11月20日に掃海が終了し航海許可が通達されます。

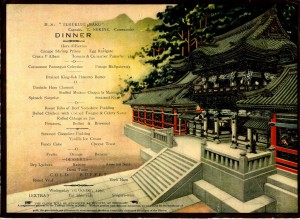

「照国丸」は英軍水先案内人の下で航海指図書に指示された通りの航路をとり船内で航海最後の食事をしながら

ロンドンに向かう途中、機雷に触れイギリス東岸ハーウイッチ港沖、北緯51度50分、東経01度30分の地点で沈没します。

幸いなことに乗船乗員は軽傷者がでますが全員退避します。

※日本政府は「この照国丸の爆沈は、中立国の通商航行権の侵害であり、国際法上の重大なる違反行為である」として、英独両国に明確な説明と正式回答を文書で求めます。しかし機雷の所属をめぐり、英・独は互いに責任の所在を認めず真相は判らないままに終わってしまいます。

日本が第二次世界大戦に参戦する1941年(昭和16年)12月8日までちょうど二年前の事件でした。

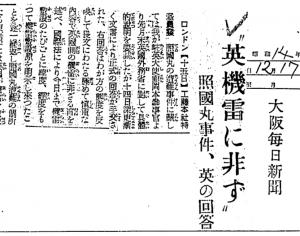

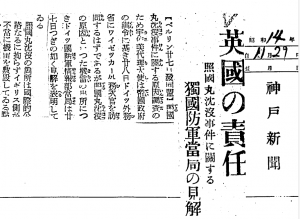

”英機雷に非ず”

照国丸事件、英の回答

ロンドン【十五日】工藤本社特派員発

照国丸の遭難事件に関しては我が駐英大使館岡本参事官より先月末英国外務省に対して具体的説明を要請したが十四日深更漸く文書により正式の回答が手交された、右回答はわが方の態度を反映して長文にわたる極めて慎重な内容で英国側の機雷に非ざる旨を述べ、国際法により今日まで機雷敷設のたびごとに緯度、経度をもって機雷敷設原を明示し来ったことを逐一繰返し照国丸遭難の個所たる東海岸には英国が機雷を敷設したことなく、従って英国の機雷による爆沈にあらざる旨縷々説明したものであるが、英国のパイロットの乗組その他については触れていないと解される、従って従来通り英国のパイロットが乗っておりながら遭難したのだから当然英国の機雷でないという見解を取来っているものと見られる、右回答は直に東京に送られドイツ側の回答と対照して今後の対策が決せられるものと見られる

※照国丸は1930年(昭和5年)5月31日、三菱重工業長崎造船所で竣工し横浜を母港に横浜・ロンドン線で活躍した商船です。

暦で語る今日の横浜【9月23日】

横浜の年表から

今日起った出来事をピックアップしました。

●1878年(明治11年)の今日→この記事は「横浜沿革史」を元にしましたが、

24日が西南戦争終結日で、県史には24日に式典とありますので

下記の内容を9月24日に変更します。

「伊勢山に於て招魂祭を挙行す」

(神奈川県徴兵にして、前年鹿児島の役に戦死する十数名あり、此春建碑の挙あり、三条太政大臣の書にして、「西征陣亡軍人の碑」と記す)

1877年(明治10年)に起った鹿児島の役(西南の役)は、明治初期に起った最大の内乱でした。政府軍、反乱軍合わせて13,000を越える戦死者がでました。

この戦争で、明治政府は国家予算を使い切る程疲弊し経済が混乱します。

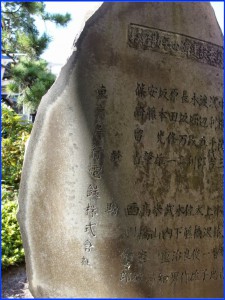

西南の役の忠魂碑は各地に設置されますが、横浜では「伊勢山皇大神宮」境内奥に建っています。

(現在のものは数日以内にアップします)

「当日は県知事を始め諸官員参列、戦死者遺族等参拝す、伶人及陸海両軍奏楽、八雲琴、撃剣、囃子等の催しあり、夜に入り花瓦斯及球灯数百個を点じ、煙火を打揚げ、市中毎戸軒提灯を掲げ、手踊或は囃子等の催しあり、爾来、此日を以て祭日とす」

●1920年(大正9年)の今日

35歳の若山牧水は1920年(大正9年)千本松原の景観に魅せられ一家をあげて沼津に移住し活動を始めますが、この日沼津から上京の途中横浜で義弟の長谷川銀作と会います。都心での発行所を探し上京しますが、この日義弟の長谷川銀作とともに印刷屋へ行き、「創作」は11月号から横浜本牧町箕輪下400番地の長谷川銀作方で発刊されることとなります。

※箕輪下は現在の本牧原あたり?横浜市中区本牧町2丁目

横浜での発刊は1922年(大正11年)7月号から沼津の若山牧水のもとに再び移ることになります。

雑誌「創作」の経緯

1910年(明治43)25歳

雑誌「創作」の編集を開始します。3月に創刊号が発行。

1911年(明治44年)

創作社を興し、詩歌雑誌「創作」を主宰。

1911年(明治44)26歳

「創作」を休刊します。

1917年(大正6)32歳

「創作」を復刊します。

1928年(昭和3年)

牧水の死後「創作」は歌人であった妻・ 喜志子により受け継がれます。

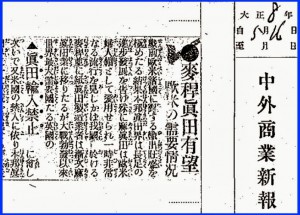

●1926年(大正15年)の今日

鶴見の花月園に室内スケートリンク完成。

No.52 2月21日 東洋一の遊園地

No6 1月6日(金) 天然スケートリンク開場(修正、加筆)

●1927年(昭和2年)の今日

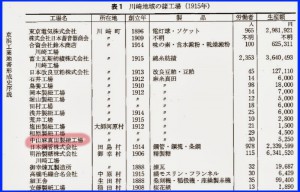

「横浜輸出麻真田工業組合が設立された。」

麻真田(あささなだ)という織物をご存知ですか?

マニラ麻の繊維を平たく厚く(真田)に編んだ織物のことで、戦前日本(横浜)の輸出産業の柱となりました。

日本の麻真田工業は1903年(明治36年)頃から始まったといわれています。

1906年(明治39年)には川崎の鳥養彦次郎が、ロンドンの取引先よりイタリア産の十三打ち麻真田の見本を入手し日本製紐株式会社に製織を依頼、自らも編織機械の試作にチャレンジし1908年(明治41年)に横浜の「上流合資会社」が工業化に成功し一大産業となります。技法は全国の織物産業に伝えられ、各地の地場産業となっていきます。

●1928年(昭和3年)の今日

「横浜第一バプテスト教会が寿町に教会堂を改築した」

横浜第一バプテスト教会は、現在「日本バプテスト横浜教会」のことです。

1873年(明治6年)にキリシタン禁制が撤廃された直後、山手203番の仮住いの地に米国バプテスト宣教師同盟のネーサン・ブラウン、ジョナサン・ゴーブル両宣教師夫妻によって設立されました。その後山手75番に移り、日本で二番目のプロテスタント教会だそうです。

1874年山手75番に最初の教会堂を建設。数度の火災に遭い再建を繰り返す。

1894年12月22日に建てられた教会が1923年の関東大震災で倒壊しますが、

当時寿町に建設していた鉄筋コンクリートの新教会堂が被災しますがかろうじて外郭のみが残ります。この教会が

1928年(昭和3年)の今日、改修工事が終了し戦争で再び焼失し外郭のみが残り、再度修復され1980年代まで使用されます。

現在の教会堂は、1981年11月22日に建替えられたものです。

〒231-0026 横浜市中区寿町2-5-8

https://sites.google.com/site/yokohama1baptist/

暦で語る今日の横浜【9月22日】

横浜の年表から

今日起った出来事をピックアップしました。

●1900年(明治33年)の今日

「巌谷小波(30歳)横浜港からハンブルヒ号で出航、ベルリン大学付属東洋語学校講師としてドイツに向かう。尾崎紅葉、石橋思案、江見水蔭、武内桂舟、大橋乙羽、大橋新太郎らが備前丸に便乗して見送る。」

※横浜港利用ネタですが意外な横浜との関係がありました。

唱歌「富士山」(1911年)の作詞者で児童文学者となった巌谷小波(いわやさざなみ)がドイツに向かった日です。

今日多くの人たちに親しまれている『桃太郎』や『花咲爺』などの民話や英雄譚の多くは巌谷小波の手によって再生され、日本近代児童文学を開拓した人物です。

代表作の一つ「こがね丸」(青空文庫)

http://www.aozora.gr.jp/cards/000981/files/3646_12287.html

は、明治24年1月3日に博文館から発刊されました。

小波21歳の時の作品です。

一方この作品を取上げた博文館もまた新進気鋭の経営者・編集者 大橋佐平が明治20年に創業した出版社でした。

博文館は現在の日記の博文館、印刷の共同印刷、書籍取次トーハンとなっています。

「太陽」「少年クラブ」「文芸クラブ」の三つの雑誌で黄金時代を築きます。

巌谷小波の生家は代々医者の家でした。

小さい頃からエリート教育を受け、小学校からドイツ語を学びます。

小学校を卒業後ドイツ語教育に強い“訓蒙学舎”に進みますが、当時ドイツに留学していた兄から絵本が届き小波の児童文学への道が拓けてしまうのです。小波は医者になることを拒否するようになり、文学の道に傾倒するようになります。

作品「こがね丸」は小波が江ノ島「金亀楼」に籠もり4日間で書き上げたもので、森鴎外が序文を添えています。

1900年(明治33年)の今日、横浜港に巌谷小波を見送ったメンバーの中にいた大橋新太郎は博文館を創業した大橋佐平の長男で、父を支え新規事業に成功し博文館発展の礎を支えた人物です。

大橋新太郎、東京馬車鉄道の経営改善に辣腕ぶりを発揮し、東京ガスの建直し、大橋図書館設立、衆議院議員等々政界、実業界で名を轟かせます。

この大橋新太郎は、横浜とも深い関係があります。

彼の偉業の一つが

金沢文庫と称名寺の復興です。

北条氏の支流である、金沢実時が作った称名寺と

そこに保存されている膨大な古典の保存に新太郎は多大な貢献をしています。

大橋新太郎生誕150年記念企画展(〜10月6日(日))

http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/02kuban/2013/1307-01.html

No.282 10月8日 (月)幕府東玄関を支えた寺

●1903年(明治36年)の今日

「永井荷風(23歳)横浜港から日本郵船の信濃丸で出航、実業のためのアメリカ留学に向かう。巌谷小波、押川春浪(おしかわ しゅんろう)、生田葵山(いくた きざん)らが見送る。ヨーロッパ滞在を経て、41年7月に帰国する。」

※横浜港利用ネタ

同じく同時代の横浜港利用ネタです。文学界にはその名を残す永井荷風ですが、まあ、私生活はかなりのもんでかなり放蕩三昧の人物であることはご存知の方も多いでしょう。

暦で語る今日の横浜【9月13日】

でも少し紹介しました。

こういった見送りネタは、メンバーを調べることで交友録が判り新しいネタにつながることが多いのでネタ調べの「悦」の一つです。

押川 春浪(おしかわ しゅんろう)は、明治生まれの冒険小説作家、SF作家です。

http://www.aozora.gr.jp/index_pages/person77.html

生田葵山(いくた きざん)は小説家で巌谷小波の門下生。

1945年(昭和20年)12月31日に瀬戸内海で自殺してしまいます。享年70歳でした。

※日本郵船「信濃丸」ネタ

レストラン「馬車道十番館」と「山手資料館」に、

「信濃丸」で使われた椅子がある!と聞き確認に行きたい!と思っています。

●1933年(昭和8年)の今日

「俳人飛鳥田麗無公(38歳)で没した。」

若くして亡くなった飛鳥田麗無公は横浜由縁の俳人です。

「風すぎて蝉のこゑととのひけるよ」

杉田妙法寺に句碑があります。

「さびしさは星をのこせるしぐれかな」

No.458 相摸のもののふは杉田を目指す?

●1936年(昭和11年)の今日

電気局開局15周年を記念し、24日までの3日間を「市電愛用デー」として普通運賃7銭を5銭にした記念乗車券を発売しました。

当時花形だった1000型電車のイラストが描かれました。

●1945年(昭和20年)の今日

「終戦連絡横浜事務局が設置されました。」

同じくこの日台湾総督府内にも

「終戦連絡事務局」が設置されました。

中央事務局の責任者は

長官として岡崎勝男(外務省)

彼は マッカーサー布告と戦い

ミズーリ号艦上のサンフランシスコ講和条約締結時に、

サインの誤りを指摘した外交官。

終戦連絡横浜事務局は

1945年10月に事務局長に就任した鈴木九萬(すずきただかつ)が

占領終結(サンフランシスコ講和条約発効1952年4月28日)直前の

1952年(昭和27年)3月まで横浜連絡調整事務局長として日米間の調整にあたりました。

No.246 9月2日(日)90年後の横浜(加筆修正)

暦で語る今日の横浜【9月21日】

横浜の年表から

今日起った出来事をピックアップしました。

●1874年(明治7年)の今日

「第一銀行横浜支店が本町に設立された。」(歴史年表)

実は明治大正期の金融機関、特に銀行の合従連衡はめまぐるしいものがあります。

しっかり調べていませんが、合併や名称の変わらなかった銀行は皆無、無かったのではないでしょうか。

ここで登場した「第一銀行横浜支店」

正確にはこの時期、

「第一国立銀行」のことで官営でした。

明治6年〜明治29年まで存立します。

明治6年7月20日に開業免状が与えられ、同日開業します。

そして、民営化し

(株)第一銀行に変更します。(明治29年〜昭和18年)

→大正元年に(株)二十銀行と合併、

大正5年に(株)京都商工銀行と合併します。

昭和2年に(株)東海銀行と合併、

昭和6年に(株)古河銀行を分割買収

昭和13年に(株)渡辺銀行を買収、

昭和16年に(株)麻布銀行・(株)鉄業銀行を買収

昭和18から昭和23年まで(株)帝国銀行として営業します。

(株)帝国銀行は(株)第一銀行となり、

(株)第一勧業銀行に。

現在は(株)富士銀行と合併し

(株)みずほ銀行となっています。

※横浜市内にはかろうじて大正期以降の銀行建築が残っています。

(写真アップが間に合わないので一部だけ。後で貴重写真追加します)

現役が 三井住友銀行横浜支店

富士銀行横浜支店→東京藝術大学 大学院 映像研究科

横浜銀行本店→BankART1929に

中区本町3-28にある

横浜銀行協会の旧横浜銀行集会所も1936年(昭和11年)に建った

歴史的建造物の一つです。

※商工中金も無くなりましたね。

このテーマだけでかなりしっかり書けそうです。折を見て横浜の金融期間変遷史を現存する建物とからまでながらわかりやすくまとめてみます。

|

| 静岡銀行です。今ありません。 |

●1912年(大正元年)の今日

「ビリヤードの名手、ジョン・ロバート及びニューマンの来日が話題となる。」

【9月16日】の項でも紹介しましたが、

ビリヤードはスポーツです。決して“不良の遊び”ではありません。

が、私の世代では学校で“停学対象となる”遊びでした。でも良く江ノ島に行って遊んでいましたが。

話 戻します。記事の「ビリヤードの名手 ニューマンの来日が話題となる。」

というと ポール・ニューマン演じる若きハスラーの映画がヒットしました。

大正のニューマンとは全く関係ありません。あしからず。

ハスラー (Hustler)はハッスル (hustle) に由来するそうです。

●1987年(昭和62年)の今日

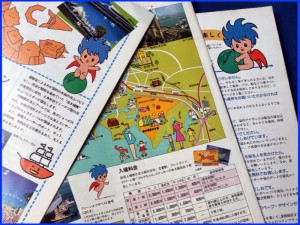

「横浜博覧会のマスコットマーク、ブルアちゃん(手塚治虫・粟津潔らの制作チーム考案)発表」

「ブルアちゃん」覚えていますか?

1989年(平成元年)に開催されたYES89のキャラです。

横浜博YES89関連は ブログでも取上げています。

No.84 3月24日 実験都市ヨコハマの春祭り開催

No.191 7月9日(火) 宙に舞う話(※おすすめ?)

No.431 「みなとみらい」地鎮祭開催

●1991年(平成3年)の今日

「NO MORE ENCORE」リリース

作詞:阿木燿子

作曲:宇崎竜童

編曲:米光亮

歌 :内藤やす子

https://www.youtube.com/watch?v=30n26ZMJ-oU

中森明菜2003年のカバーアルバム「歌姫3 -終幕-」

https://www.youtube.com/watch?v=EzLT2KNdxHQ

全く雰囲気が変わる二人のハスキーソング。

※削除対象になるかも 聞き比べるならお早めに

●1991年(平成3年)の今日

’91上海国際労働者芸術祭に招かれて、岸田国士作、加藤衛演出「葉桜」を上演。

期間9月21日〜27日の一週間 この作品の演出家であり、横浜、日本のアマチュア演劇界の育ての親「加藤衛」さん翌年1992年(平成4年)3月19日胆管癌のため逝去しました。享年77才でした。

21日 港北区富士記念館で葬儀・告別式が行われました。

●2013年(平成25年)の今日からです。

元町チャーミングセール2013秋

http://www.motomachi.or.jp/html/?refr=top

No.467 なんでここにこんな?(戸塚編)

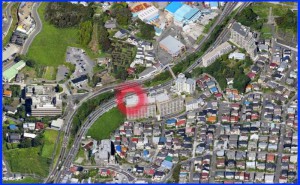

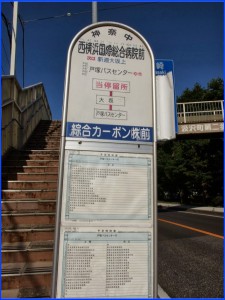

東海道(国道一号線)下り路線、戸塚から原宿交差点に向かう途中、

左手のマンションの脇に「記念碑」らしきものがあります。

昔からマイカー、バス(の方が良く見える!)で気になっていました。

先日 気がついてから三十数年目に確認してきました。

ちょうどこの記念碑のあるあたりは 東海道戸塚宿を過ぎた馬の背になっています。

事前に「Google」でこのあたりを確認してみようとしたら

ストリートビューで ちょうど 見えない!なんで追い越し車線から撮影するかなー。

|

| ストリートビュー手前だと見えます。 |

|

| 近づくと車がじゃま! |

やっぱり実地検分しか無い!

戸塚駅から藤沢駅行きのバスに乗って、

「西横浜国際総合病院前」で下車します。

|

| 戸塚方面バス停 |

ありました、ありました。

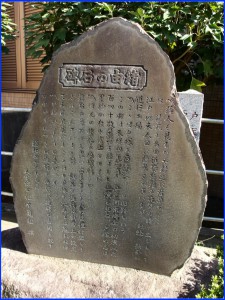

「お軽・勘平の碑」でした。しっかり囲みもあり、丁寧に作られていることがわかります。

「碑石の由緒」には昭和四十六年七月とありました。

文学博士 松本亀松氏による由緒が記されています。

「伝統芸能研究者。1901年10月27日〜1985年4月。東京生まれ。東京高等工業学校中退。日大教授。1960年「狂言六儀の研究」で日大文学博士。72年定年退任。演劇学会理事。」

碑が建立されてから半世紀近くなりますがメンテナンスも行き届いています。

「お軽・勘平」って?

歌舞伎の「仮名手本忠臣蔵」四段目、塩谷(えんや)判官の家臣早野勘平と腰元お軽が、お軽の所への道行の途中で

「鎌倉を出てやうやうと、ここは戸塚の山中、石高(いしだか)道で足は痛みはせぬかや」と勘平が優しくお軽に問うところに因んでいるらしい。

鎌倉から落ち行くお軽・勘平のふたりが桜と菜の花が咲き乱れる戸塚山中で見せる美しく華やかな所作事なんですが、なぜここなのかが明記されていません。

ここは「桜と菜の花が咲き乱れる戸塚山中」なんですかね。

昭和50年代の地図には「日本石油」のガソリンスタンドがありました。

現在はマンション(?→未確認)が建っていますが、ガソリンスタンドがあった頃からこの記念碑はありましたから、スタンド脇に記念碑が設置されたことになります。

さらに疑問なのが「東京急行電鉄」が記念碑の賛助社と記されている点です。

「お軽・勘平」は、創作です。

【仮名手本忠臣蔵】の『道行旅路の花聟』(みちゆき たびじの はなむこ)は本来のストーリーではなく、後から追加されたものです。

幕末以降、二段目や三段目などに挿入されてきましたが、最近では「判官切腹」の場と五段目「山崎街道」の場」の間に挿入されています。

語り出しが「落人と、見るかや野辺に若草の」と始まるので、通称『落人』(おちうど)といわれています。

http://www.youtube.com/watch?v=L2_26wsZ4_A

内容は「おかる」と「勘平」が駆け落ちを決意し、おかるの故郷山城国の山崎へと目指す途中、そのあとを追いかけてきた「鷺坂伴内」が二人にからむ場面です。色彩豊かな所作事で、軽やかな清元を聞きながら華やかな気分が人気定番となりました。

舞台は「一面の菜の花の春景色、遠くに富士が見える」見事なシーンが拡がります。

歌舞伎舞台では、舞台装置は“どうみても”平地ですね。

周辺に観光資源、無いことはないのですが 孤立感ヒシヒシ。何か関連で活かす方法ないでしょうかね。戸塚宿尾根歩きコースですか ね。

暦で語る今日の横浜【9月20日】

横浜の年表から

今日起った出来事をピックアップしました。

●1877年(明治10年)の今日

「コレラ病が流行したので県庁内へ検疫事務所を設け、また横浜停車場と波止場に官吏医員が出張旅客の検査にあたった。」

開国と明治維新で、外国の文明が流入すると同時に「疫病」も入ってきます。明治時代の検疫体制の確立の中心となったのが開港場であった横浜です。

伝染病は中々市民に理解されにくく、加持祈祷が流行した時代でもあります。

「昨今頻りと激しきは翁町松影町辺にて同所の警察所へ届出る者陸続として絶え間なく、戸部平沼辺の利口連は不動等へ護摩を焚き、赤紙へ牛という字を3つ書いて門口へ張り出すも有れば、八つ手の葉を下るもあり、蕃椒と杉の葉は何の為と尋ぬれば、トオにスギだという謎なりと・・・」(「朝野新聞」)

|

| 本文とはことなります |

No.217 8月4日 (土)わがひのもとの虎列刺との戦い

●1904年(明治37年)の今日

フォン・シーブルブがドイツ国費で横浜ドイツ学校を創立しました。

東京横浜独逸学園(DSTY)

http://www.dsty.jp/schule/japanisch

現在も、横浜市都筑区に開校しています。都筑区はドイツ関係企業も多く、ドイツと関係の深いエリアでもあります。

Bosch Corporation Yokohama Office→都筑区牛久保

http://www.bosch.co.jp/jp/press/rbjp-1006-02.asp

●1923年(大正12年)の今日

物理学者、随筆家、俳人でもあった寺田寅彦(44歳)川崎、横浜の震災被害の状況を視察します。

「天災は忘れた頃に来る」は彼の有名なメッセージ。

「流言蜚語の伝播の状況には、前記の燃焼の伝播の状況と、形式の上から見て幾分か類似した点がある。

最初の火花に相当する流言の「源」がなければ、流言蜚語は成立しない事は勿論であるが、もしもそれを次へ次へと受け次ぎ取り次ぐべき媒質が存在しなければ「伝播」は起らない。」寺田寅彦(流言飛語)

「ある機会に、東京市中に、ある流言蜚語の現象が行われたとすれば、その責任の少なくも半分は市民自身が負わなければならない。事によるとその九割以上も負わなければならないかもしれない。」寺田寅彦(流言飛語)

●1950年(昭和25年)の今日

横浜国際港都建設法の賛否に住民投票が行われました。

(投票率39.5%、賛成175,361票、有効票の89.8%)

→詳細未調査、ちょっと気になる「住民投票」です。

住民投票が行われたこと、国際港都建設で行われたことに関心があります。

●1968年(昭和43年)の今日

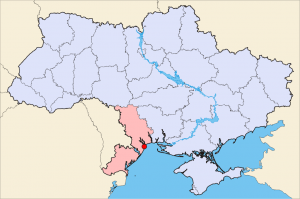

「横浜市のオデッサ見本市が開催される(79社が出品)」

オデッサは横浜市と姉妹都市です。

|

| ウクライナとオデッサ洲 そしてオデッサの位置 |

1965年(昭和40年)7月1日に姉妹都市提携

ソビエト時代から現在は独立してウクライナ共和国のオデッサ州都です。

http://old.mfa.gov.ua/japan/jpn/

2011年には東日本大震災に際しオデッサ市民及びオデッサ第60学校から、横浜市を通じて被災地に義援金が寄付されました。→現在のウクライナ情勢が心配です。

※ちなみに チョルノーブィリはウクライナの街です。

No.303 10月29日(月)オカピ外交

●1974年(昭和49年)の今日

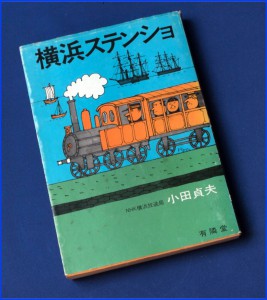

当時NHK横浜放送局の小田貞夫さんが「横浜ステンショ かながわの乗物一世紀」(有隣堂)を発刊しました。248回にも及ぶラジオ放送から横浜を中心に本格的な鉄道ことはじめをまとめた秀作です。

●1982年(昭和57年)の今日

東京ガス住宅設備社(東京ガスハウジング→東京ガスリモデリング)の第一号店が中区羽衣町にオープンしました。

1982年9月17日に設立され9月20日にリヴィングモア横浜がオープン

リヴィングモア横浜

〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町6-104-2 横浜相生町ビル7F

http://www.tgrm.jp/shop/yokohama/index.html

●1989年(平成元年)の今日

横浜市営地下鉄1000形改造車(冷房化)運用開始しました。

|

| 地下鉄1000型 |

1000形は1972年(昭和47年)から2006年(平成18年)まで運行されました。

1号車 (1041) が横浜市金沢区の横浜市資源循環局金沢工場でストックヤードとして再使用されています。

http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-keikaku/keikaku/g30/ivent050528.html

【番外編】9月17日のある事件

●1946年(昭和21年)9月17日

横浜市戸塚区東俣野町である事件が起りました。

これは「別掲テーマ」で詳細をドラマ仕立てにしてみます!!!

と暦で語る今日の横浜【9月17日】で予告しましたので

ここにまとめてみました。出来は??

(以下若干想像が一部含まれています)

事件は、ある少女が藤沢市鵠沼海岸にある乃木高等女学校から校名を変更したばかりの湘南白百合高等女学校から帰宅途中に起ります。

住友財閥16代当主、住友吉左衛門(住友 友成)家の長女で、

白百合高女6年のK子さん(当時12歳)が、何者かに誘拐されます。

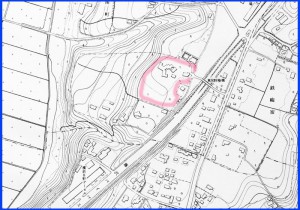

当時、住友家は1939年(昭和14年)横浜市戸塚区東俣野町に建てた「東京別邸」に暮らしていました。

※湘南白百合学園

http://www.shonan-shirayuri.ac.jp/about/

残念なことに、「旧住友家俣野別邸」は国の重要文化財に指定されていましたが、横浜市が整備中の2009年(平成21年)3月15日未明、不審火による火災で全焼し、「重要文化財」の指定を返上し、別の計画で再建が進められています。

再整備が完了し、現在は一般開放しています。

俣野別邸庭園

|

| 石積みにも迫力があります |

ここからの富士山の眺めが絶景で、眼下に境川と田園風景が広がり晴れた日には丹沢山系、箱根、そして富士山が一望できる場所です。

現在でこそ、藤沢バイパスが走り便利になりましたが、当時は周囲にほとんど住宅も無く、山岳リゾートの感すら漂う林間地でした。

|

| 東俣野陸橋の奥が別邸正門 |

■旧住友家俣野別邸(きゅうすみともけまたのべってい)

1939年に住友財閥の創業者一族である住友家が建築させた和洋折衷の住宅である。現存しない。旧住友家俣野別邸は、1939年(昭和14年)に当時の住友家当主であった16代住友吉左衞門が発注した住宅で、住友家の東京本宅の別邸として現在の神奈川県横浜市戸塚区東俣野町の丘陵地に建築された。設計者は佐藤秀三であった。

基本的には当時の大財閥一家が生活するために、使用人の居住区も備えた大規模な西洋風建築であるが、設計に際し北欧の伝統的な建築様式である柱や梁を露出させる様式を基本としながらも、屋根に日本瓦をのせるなどの伝統的な和風様式も取り入れている。建物はY字形で、昭和時代初期に流行したモダニズムの影響を受けており、和洋と現代建築が融合し折衷した建築物であった。1998年ごろまでは住友家に縁の者が生活していたが、2000年に相続税として国に物納され、政府に所有権が移った。※現在無償で貸し付けを受けて横浜市が管理2004年7月に国の重要文化財に指定され、保存と一般公開に向けて2008年(平成20年)1月から修復工事が進められていたが、2009年(平成21年)3月15日に焼失した。

(事件)

1946年(昭和21年)9月17日午後、

「警察の者ですが、お父さんのことで重大事件がおきたので、あなたにお尋ねしたいことがあります」

と一人の男に声をかけられます。声をかけたのは東京生まれの鉄道機関助手だった樋口芳男でした。

樋口には誘拐の前歴があります。

戦中の1944年(昭和19年)にも女子学習院付属初等科5年生だった松平子爵令嬢(当時12歳)に「お父さんに渡す大切なお金を渡すから一緒に来てください」と声をかけ誘拐し都内を連れ回しますが、数日後に逮捕されます。

彼は戦時強制猥褻罪で刑務所に拘置、「3日間連れて歩いただけ」と主張しますが取り調べで厳しい拷問を受けるなど、警察に反感を持つようになります。

※誘拐犯罪そのものは許されない犯罪ですが、犯人樋口芳男に関してはネット上で誘拐暴行の常習犯としてデータがコピペされ流布されていますが、真偽が不明です。要人誘拐ありながら軽い罪状からも安直に信じることはできません。

樋口は半年間に及び取り調べを受け、懲役3年の実刑判決を受けます。

八王子の少年刑務所に収監されますが「過酷な刑を受ける言われはない」と終戦目前の7月30日に看守の目を盗んで脱走します。終戦の混乱期だったため、各地を転々とすることが出来、終戦と共に偽名を使い自由な生活を送ります。

樋口芳男にとって少女誘拐は“営利”としてではなく、小さい頃からの女性へのコンプレックスの顕われとして常習化します。

戦争の終わった1946年(昭和21年)3月、日本女子大の付属に通う日本帝国工業専務の長女Kさんを誘拐し、連れ歩きます。兄妹と名乗って安宿を転々としますが、

被害者の少女も決して恐怖や不快な感情は持つことはありませんでした。彼女自身から進んで食料を調達したり、逃亡生活を続けますが定職に就ける訳も無く資金が枯渇します。そこで少女Kさんは意外な行動に出ます。

母親のもとに、Kさんからお金を無心する手紙を書きます。娘の消息を知った家族は驚き、警察は“受取り指定”の築地本願寺周辺に張り込みをします。

約束の時間に金を受け取りに現れたのは、なんと被害者であるはずのKさんだったのです。母親の合図で、刑事が走り寄って犯人に手錠をかける手筈となっていましたが、母親は合図も忘れ犯人を逃してしまいます。

それから半年後の9月17日に樋口芳男は、あらたに少女誘拐を企て今回の事件が起ります。

この誘拐事件ははじめ脅迫状や身代金の要求がなく犯人の目的がわからなかったため戦後初の公開捜査となります。

逃亡の足跡を追います。

9月17日

学校の近くの江ノ島から横須賀へ行き、千葉県津田沼に泊ります。

翌日18日には千葉県の稲毛に宿泊します。

19日に上野発直江津行きの夜行列車に乗り車中で泊ります。

20日には篠ノ井経由で松本に到着しますが公開捜査のため山奥に逃走しようと考えます。

21日中央線で名古屋へ向かいます。

22日名古屋に着き中津川へ向かいますが、

公開捜査で木曽の山奥に逃げこもうとしますが途中で列車に乗りこんできた老婆に通報され

23日朝、岐阜県恵那郡付知町の宿泊先で逮捕され、事件は収束します。

この時も、被害者であった少女住友K子さんは、樋口にほとんど警戒心を持たず、新聞記者の取材に

『あの人(犯人の事)と、千葉で映画をみた。とても楽しかったわ。映画を見たのは、生まれて初めてで・・・ あの人が、「あなたは、命を狙われている。わたしが守ります。」と 言われ、その言葉を信じていたわ。 それに、あの人が わたしの兄で・・名前は本多良男。 わたしは、あの人の妹で・・一緒にいて 本当のお兄さんの様に 思えてきの。千葉では、お化粧品 一式を買ってくれた。 名古屋ではスカート。わたしが退屈すると お人形さんを 作ってくれたり、とても優しくしてくれて 淋しいなんて 思わなかったわ。あの人が そんな悪い人とは思えない。』

と答えますが、

記事の内容は「ただもう怖くて、一刻も早くお家に帰りたくて・・・」

と変更されました。

事件後、住友家には5通の脅迫状が届きました。

全て公開捜査情報を悪用した別人によるいたずらでした。

事件解決の翌日の9月24日、GHQは財閥解体の具体方針を発表し三大財閥(三井、三菱、住友)の所有する証券類を持株会社整理委員会へ移管するよう命じます。

しかし、当時の住友吉左衛門(住友 友成)は住友財閥における住友家、特に15代目吉左衛門友純以降の「君臨すれども統治せず」の立場をとっていたため、終戦直後すでに関係会社の役職を辞任し一切の役職に就くことはありませんでした。

住友 友成は歌人としても秀作を多く作り

「泉幸吉」としても有名です。歌集に『樅木立』(私家版、1973)があります。

「泉幸吉」の名は、住友家の屋号「泉屋」に由来するそうです。

この東俣野別邸公園近くには運動施設の充実した「東俣野中央公園」があり、ここからの富士山、丹沢山系、境川流域風景は絶景です。

|

| 公園から旧横浜ドリームランドが見えます。(望遠) |

|

| テニスコート、運動場、野球場 |

※交通手段

「別邸」は戸塚駅前(バスセンター)から藤沢行き「鉄砲宿」下車5分

「中央公園」は同じく「諏訪神社前」下車5分

暦で語る今日の横浜【9月19日】

横浜の年表から

今日起った出来事をピックアップしました。

今日は「千島艦事件」を中心に紹介します。

●1895年(明治28年)の今日

「千島・ラヴェンナ号事件が、横浜のイギリス法廷で解決した」

千島・ラヴェンナ号事件は「千島艦事件」と呼ばれ、

明治時代の日本軍艦の沈没補償をめぐる日英間の紛争事件です。

日本政府が訴訟当事者として外国の法廷に出廷した最初の事件ですが、その裁定結果を巡り日本国内の国会・世論を巻き込んだ一大事件となり、決着まで3年かかった事件です。

ここに簡単な経緯を紹介しておきます。

事件は

1892年(明治25年)11月30日に日本海軍の水雷砲艦千島がイギリス商船と衝突、沈没し乗組員74名が殉職します。

|

| 東京青山墓地にある千島艦乗員の慰霊碑 |

この年の8月8日には第2次伊藤博文内閣が成立、外務大臣は陸奥宗光、大山巌は陸軍大臣に復帰し、この事件に関わることになります。

この事件を陸 羯南(くが かつなん)は早速新聞に掲載します。

<軍艦千島号の沈没 既に電報欄内にも記せしが如くなるが尚ほ海軍省に達したる電報に曰く今朝五時頃伊予和気郡堀江沖に於て我軍艦千島号は英船ラベナ号と衝突し千島は遂に沈没せり生存するもの十六人なりと又た神戸通信者より我社に達したる電報に拠れば其要左の如し千島号の溺死者は七十四名なり摩耶、武蔵、葛城の三艦は当港を出発して直に千島遭難地に向ひたりとあり右に付海軍大臣は宮中に伺候して事の次第を上奏したり。海軍大臣の官邸には伊東次官、山本大佐、村上書記官を初しめ相会して協議せり。千島は去月二十八日神戸へ向け出発したるものにして我か新造の軍艦なり>(明治25年12月1日)

日本海軍がフランスに発注していた砲艦千島(750トン)が仏国ロワール造船所で竣工し日本に回航、長崎港を経由して神戸港に向かう途中、愛媛県和気郡沖の瀬戸内海で、イギリスのP&O所有のラヴェンナ号と衝突し「千島」は沈没、乗組員74名が殉職します。

ラヴェンナ号も損傷を受けますが軽微なものでした。

当時の日本はいまだ不平等条約下にあり、

安政五カ国条約によって領事裁判権が設定されていました。

イギリス商船に関する裁判は横浜のイギリス領事裁判所で第一審が開かれます。

●1審は反訴のみが却下され、日本側の実質勝利

双方とも不服を抱いて上級審にあたる上海のイギリス高等裁判所に控訴。

●2審ではP&Oの全面勝訴

この判決をめぐって 国内・国会が紛糾。

政府は2度にわたって衆議院解散を断行

英国本国の枢密院に上告を決めます。

●1895年(明治28年)7月3日

英国枢密院は上海の判決を破棄して横浜領事館への差し戻しを命じるとともに、P&Oに日本側の訴訟費用約12万円の負担を命じます。

●1895年(明治28年)9月19日

日本政府とP&Oの間で和解が成立します。

※P&Oは1万ポンド(日本円で90,995円25銭)の和解金と日本側の訴訟費用全額を負担する代わりに日本政府は一切の請求権を放棄。

「もののふの河豚にくはるる悲しさよ」

正岡子規は1892年(明治25年)12月2日の新聞「日本」に、俳句時評「海の藻屑」と題し、千島艦沈没を句で評しました。

二審で千島艦事件日本敗訴がきっかけとなり「対外硬派」が誕生し

「内地雑居反対・対等条約締結・現行条約履行・千島艦訴訟事件詰責」を主張、政党も同調し、日清政争への序曲となっていきます。

(岡村輝彦)

この千島艦事件を日本代表の弁護士として英国と法廷で戦ったのが岡村輝彦です。

彼は後に中央大学第3代学長(英吉利法律学校から数えると4人目)となり日本の民法典整備に重要な役割を果たした法律家です。

岡村輝彦なる人物、横浜少し関係がありますので紹介しておきます。

学生時代の岡村の性格は豪放不罵、ナポレオンを崇拝し、また北海道開拓に関心を抱き、同級生から「岡村ナポレオン」「岡村北海」などと呼ばれたそうです。

成績不良のため1875年(明治8年)の第1回国費留学生の選に外れますが、なんとか第二回で渡英、ロンドンのキングス・カレッジからミドル・テンプルに進み、アトキンスの弁護士事務所でも実務経験を積みます。

留学中に一時、勉強のし過ぎでノイローゼになりますが、日本から留学した中で5人目のバリスター(英:barrister)となります。バリスターとは法廷弁護士(ほうていべんごし)のことで、当時法廷で弁論、証拠調べ等を行うことができる弁護士として事務弁護士(ソリシター、solicitor)とは別に分業が行われていました。

日本に戻り、行動派の法律家として裁判所判事、弁護士を歴任します。

1885年(明治18年)8月横浜始審裁判所長

この頃から、東京大学・東京法学院・明治法律学校で講義を担当します。

1891年(明治24年)2月に官職を辞し、代言人=弁護士となり東京・横浜の2か所に事務所を開業します。

開業した翌年、この「千島艦事件」に遭遇します。

日本人として初めて横浜の英国裁判所に出廷し見事な法廷交渉を展開し勝訴判決を得ます。ところが、上告時は司法省御雇外国人カークウッド

が担当し上海の上等裁判所での控訴審は日本側が敗訴します。

その後、国内で紛糾した後、ロンドンの英国枢密院における上告審の訴訟代理人を依頼され渡英、勝訴判決を得て凱旋帰国します。

※この裁判にかかった経費は 最終的に日本が得た和解金を上回ってしまいましたが、政治的勝利は日本国の重要な成果でした。

1913年(大正2年)3月から翌3年6月まで中央大学の学長を務めました。

ベトナム戦争を撮影した報道写真家「岡村昭彦」は岡村輝彦の孫です。

http://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/library/okamura_bunko/

●1914年(大正3年)の今日

横浜市電、大岡川線の一部「お三の宮」〜「弘明寺間」が開通しました。

暦で語る今日の横浜【9月18日】

横浜の年表から

今日起った出来事をピックアップしました。

●1874年(明治7年)の今日

「路上、橋際で人力車の客待ち停止が多く通行の妨げとなるため人力車並列場を設け、以後そこに置くように指示した。」(神奈川県史料)

明治以降急速に成長した人力車は、明治期のモータリゼイション時代のパイオニアですが、交通ルールが決められていなかったため、多くのトラブルも起ってきます。

バブル時代に繁華街のタクシーが社会問題となりましたが

歴史は繰り返すのかも知れません。

「人力車並列場」とは現在のタクシー乗り場のことです。

●1878年(明治11年)の今日

新橋・横浜間の汽車運行事業で中等の空席が多いため苦慮していた国は

上・中等の旅客に往復切手(割引往復乗車券)の制度を設け割引し乗車促進策とします。実施は11月1日で、日本初の往復乗車券のはじめといわれています

●1906年(明治39年)の今日

山崎紫紅、「史劇 七つの桔梗」発表

山崎紫紅、横浜生まれの劇作家。本名山崎小三。

史劇を多く手がけ「七つ桔梗」は彼の代表作の一つ。

●1925年(大正14年)の今日

野毛山公園が開園しました。

面積は27,500坪でもとの「原善三郎」と「茂木惣兵衛」の庭園を併せこれに水道給水場を加えたものです。野毛山公園は災害復興事業として始まった事業です。

No.101 4月10日 薄れ行く災害の記憶

●1963年(昭和38)の今日

飛鳥田市長が市会で初の市政運営方針を発表

横浜市六大事業

http://ja.wikipedia.org/wiki/横浜市六大事業

No.393 横浜外環状線に遊ぶ

No.37 2月6日 都市デザインの実践場

No.58 2月27日(月)政治家が辞めるとき

●1915年(大正4年)の今日

横浜市は、セルビア救済のために「万国救難の会」結成し義捐金募集を開始します。

※第一次世界大戦の舞台となった バルカンの火薬庫セルビアは、中世オスマントルコ支配から独立したころから小国同士の争いが絶えない地域でした。1912年〜1913年にバルカン戦争を通してオスマン帝国から独立を勝ち取りますが、1914年(大正3年)6月28日ボスニア地方の州都サラエヴォで起ったフランツ・フェルディナント大公の暗殺をキッカケに全面戦争に突入します。第一次世界大戦の始まりです。

この第一世界大戦で

セルビアは全人口の28%、男子人口の58%を失います。

1919年(大正8年)のパリ講和会議では日本の提出した人種差別撤廃案に賛成するなど民族問題に取り組む姿勢をとりますが、この地域の人種差別と宗教差別による歪みは、20世紀後半まで火種となって残りました。

●1919年(大正8年)の今日

小野光景(おの みつかげ) 75歳で亡くなります。

横浜商業高校(Y校)の前身にあたる横浜商法学校を創立しました。

絹糸輸出商社の小野商店を創業した実業家で貴族院議員を歴任。

中央本線(辰野支線)に彼の名にちなんだ「小野駅」がありますが、鶴見線の「鶴見小野」は、この地を埋め立てた小野高義・鱗之助親子に因んだものです。

暦で語る今日の横浜【9月17日】

横浜の年表から

今日起った出来事をピックアップしました。

今回は、小さな一行からさらに探ってみたいテーマがありましたので

別項で展開してみることにしました。

●1900年(明治33年)の今日

「平沼延次郎他22名が発起人の横浜電気鉄道(株)に電気鉄道敷設の特許おりる」と横浜歴史年表に記載されていますが、

Wikiには「1899年(明治32年)9月設立」とあります。

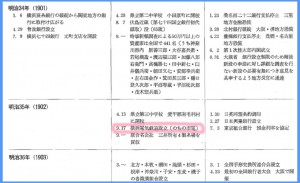

→2年後の1902年(明治35年)の今日

「横浜電気鉄道株式会社が設立された。市内鉄道敷設出願の4派合同が成り、平沼延次郎外22名が一致して出願したので、8月市会の協賛を経この日設立を認可されたのである。」と横浜歴史年表にありますが会社設立の日に矛盾が。

→このような 年表記述が矛盾したり、誤記かもしれないケースが時々あります。

横浜電気鉄道株式会社は後の横浜市電(横浜市交通局)の前身です。

他の資料(横浜銀行史年表)によると

1902年(明治35年)9月17日の今日

「横浜電気鉄道株式会社設立」が正しいようです。

真偽は再調査しますので少々お待ち下さい。

●1912年(明治45年)の今日

「ティール喜歌劇団が来日し、横浜ゲーテ座でミュージカル・コメディ「バラエティ島」を公演」ティール喜歌劇団がパロディ風の作品を上演しましたがあまり評判が良く無かったそうです。「横浜ゲーテ座」も、横浜の音楽史上重要な劇場です。

●1936年(昭和11年)の今日

「横浜大博覧会協賛会剰余金をもって商工奨励館増築工事に着手する。」

戦前は余剰金が出たんですね!?

●1945年(昭和20年)

横浜税関に置かれていた米太平洋陸軍総司令部(GHQ・AFPAC)が東京日比谷の第一生命ビルに移転しました。

No.252 9月8日(土)横浜終戦直後その3

●1946年(昭和21年)9月17日

横浜市戸塚区東俣野町である事件が起りました。

これは「別掲テーマ」で詳細をドラマ仕立てにしてみます!!!

●1984年(昭和59年)の今日

帆船「日本丸」の引き渡し式が行われました。

約183万kmを航海し、約11,500名の実習生を育てました。

http://www.nippon-maru.or.jp

●1882年(明治15年)の今日

近藤滋弥(こんどう しげや) 生まれる

日本郵船会社社長、『坂の上の雲』にも登場する近藤廉平の長男。

グラスゴー大を卒業し、東京鉄道の技師をへて1926年(大正15年)に横浜船渠の専務となります。のちに三光紡績を設立し実業界で活躍します。

この間私費で“近藤記念海事財団”を創設し、海事の発展に尽します。

貴族院議員。1953年(昭和28年)8月20日70歳で死去。

●1990年(平成2年)の今日

一人の教育者が亡くなりました、江守 節子(79歳)

1911年(明治44年)2月6日横浜に生れ横浜で亡くなった山手学院創設者です。

→このテーマも別掲テーマで紹介します。

●9月17日は

神社の例大祭が多い日です。

横浜に集中して建立されている「杉山神社」の一つ

都筑区佐江戸町、青葉区みたけ台の杉山神社の例大祭の日です。

神奈川区東神奈川にある「熊野神社」

たまたま発見データですので網羅してません。