ホーム » 【資料編】 (ページ 4)

「【資料編】」カテゴリーアーカイブ

第960話【横浜真景一覧図絵徹底研究】第五話

今回は

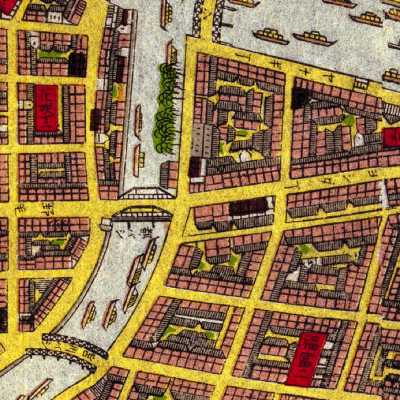

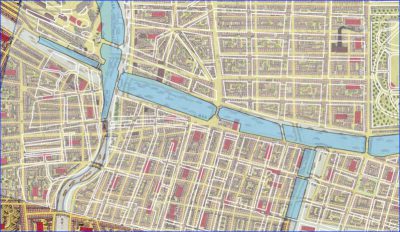

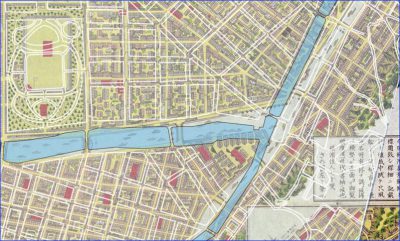

横浜真景一覧図絵に見る「橋梁」を追いかけてみた。

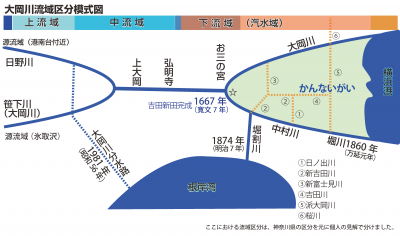

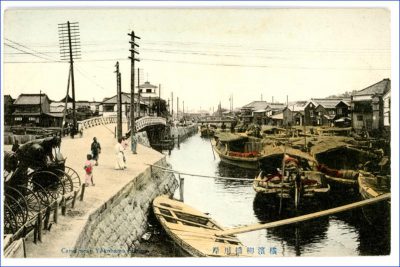

明治期に大岡川で架橋された多くの<橋>は現在も少し位置の変更はあるものの残っている。運河が廃止されたことで消え去った橋梁も多いが、1974年(昭和49年)まで大岡川下流域は運河の街だった。

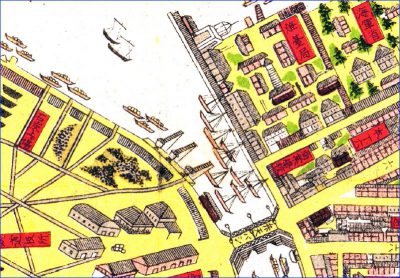

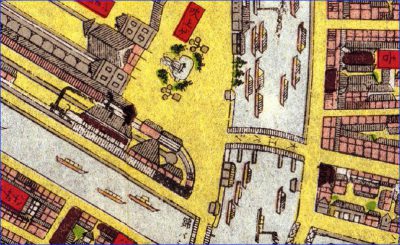

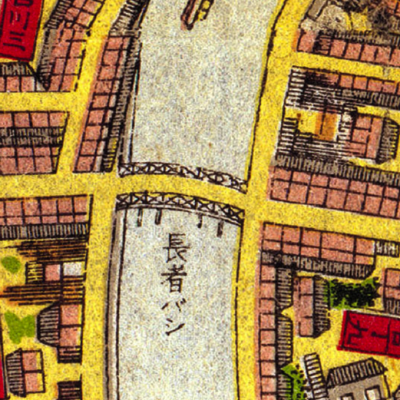

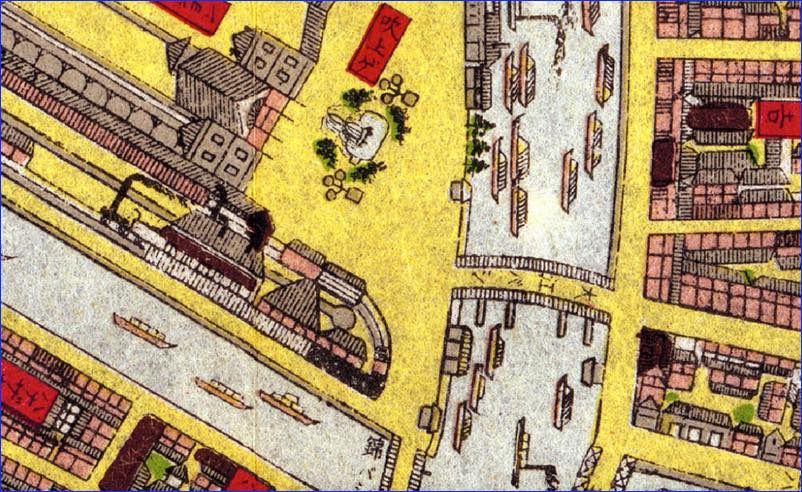

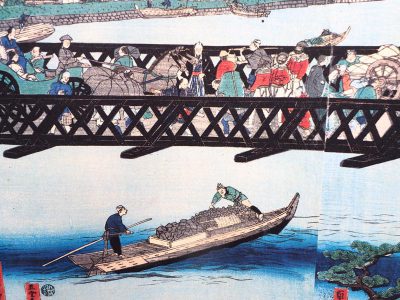

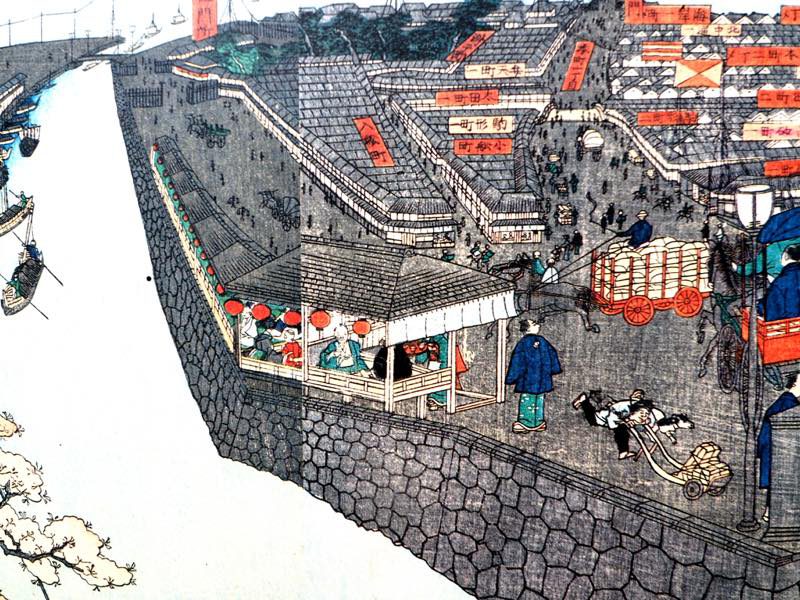

この絵図から橋梁部分をズームアップしてみた。

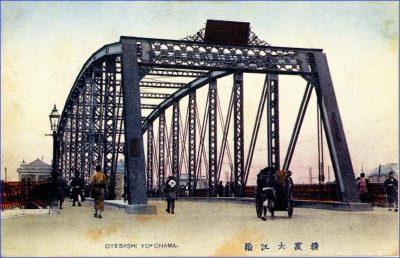

辨天橋は三連橋脚の桁橋で、片側に四つのガス灯がある。絵地図では片側三灯となっているが、概ね構造をとらえている。

都橋の袂に小屋が確認できます。邏卒所と思われます。現在もここは交番になっているので、横浜の中でも歴史ある<交番>といえるでしょう。

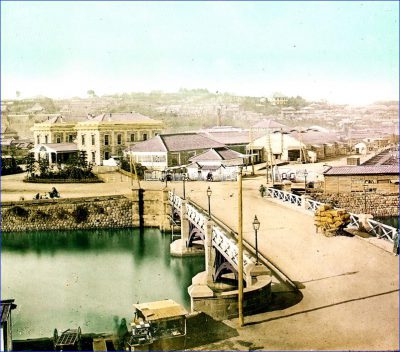

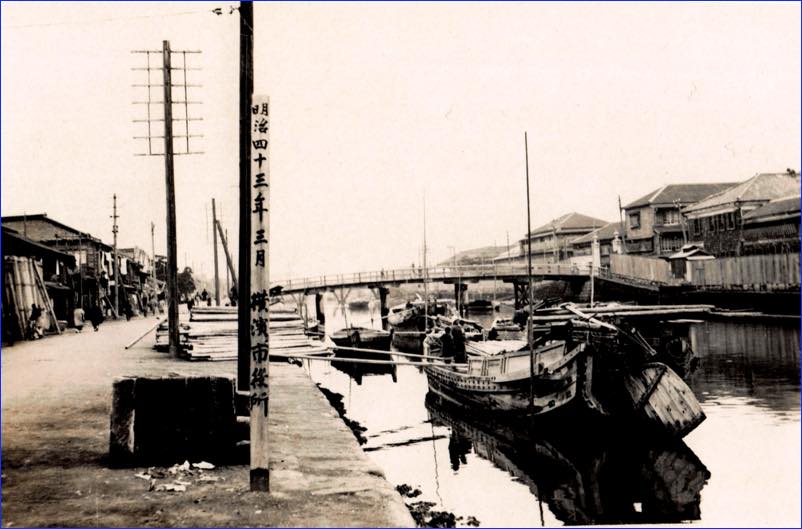

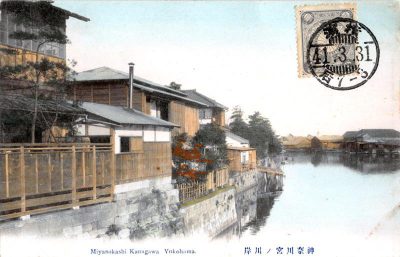

全く根拠はないが、一枚の撮影場所不明の横浜写真は「長者橋」ではないか?と推理している。明治四十三年時の横浜市域で川筋を調べてみると「横浜真景」での橋脚図が正確という前提で当てはめてみた。左岸に住宅、右岸に材木業、4つの橋脚あたりから「長者橋」が導き出された。

かなり乱暴な推理なので、新しいことが分かり次第 撤回!?確定!?どちらかへと向かうことになるだろう。

【撤回】本牧の長澤さんから新資料によるご指摘が在り、この橋は「長島橋」だということがわかりました。

第958話【横浜真景一覧図絵徹底研究】第三話

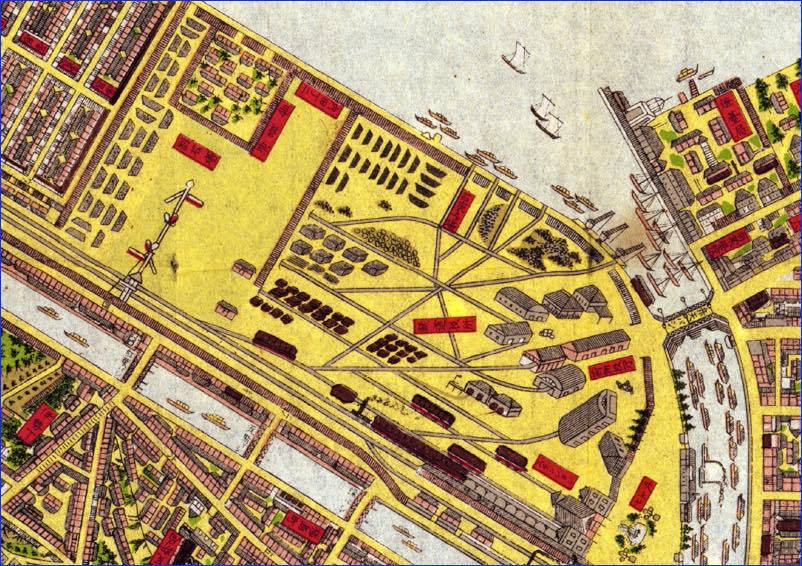

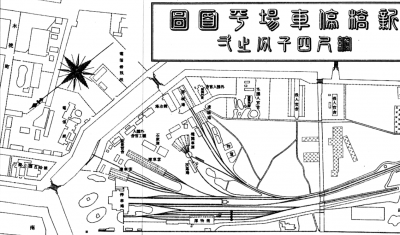

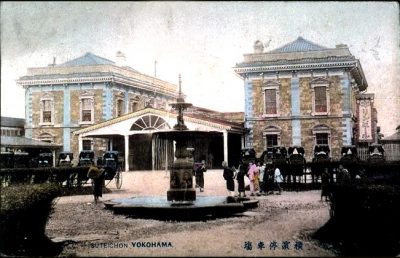

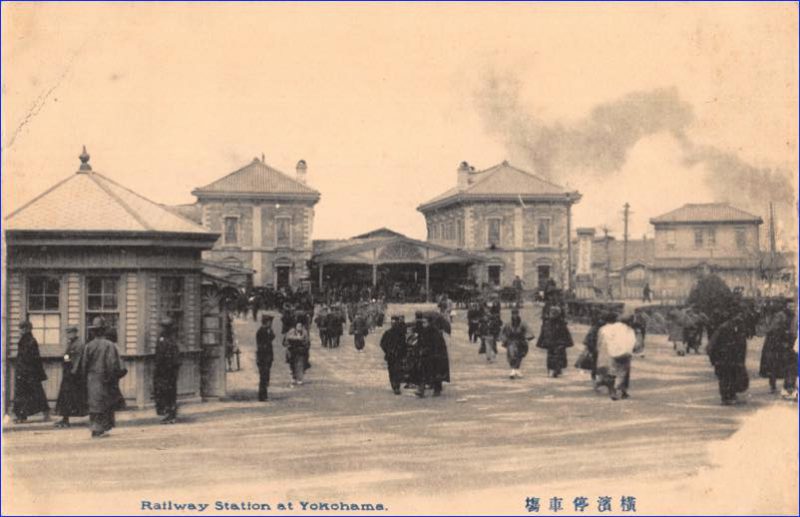

初代横浜駅前の様子

「横浜真景一覧」には他のエリアとは異なり少々おざなりな描かれ方の初代横浜駅が描かれている。

横浜に初めて鉄道が開業したのは1872年6月12日(明治5年(旧暦)5月7日)のことだ。維新直後の明治2年には鉄道敷設が決定され、衣替えのように<近代化>が進んだ背景には、近世江戸期の文化・技術の奥深さがあったことを再認識しなければならない。

それでも相変わらず厳しい<攘夷思想>が渦巻く明治初期に全く経験値のない鉄道を設計・敷設・指導した英国人技師モレルに対しては改めてその偉大な成果、努力に敬意を表したい。山師の様な、詐欺まがいの外国人もいた中、優秀で正直、謙虚なモレルには感謝しかない。また彼を支えた日本人パートナー達の努力も同じく敬意を表したい。

中でも<現桜木町ネタ>的に紹介するなら、

鉄道敷設の起点となった<野毛浦地先海岸埋立地(吉田橋北詰から野毛浦.・石崎までの埋立)>は内田清七(京屋清七)の功績が大きく、彼の事業成功が無ければ、鉄道事業はこんなに早く完成していなかっただろう。 高島嘉右衛門の功績が大きく紹介されている反面「内田清七」の名は鉄道発祥の地から殆ど消え去っているのは残念なことだ。大江橋も内田が請け負った歴史ある橋だ。

高島嘉右衛門の功績が大きく紹介されている反面「内田清七」の名は鉄道発祥の地から殆ど消え去っているのは残念なことだ。大江橋も内田が請け負った歴史ある橋だ。

内田町を殆ど廃止したのは横浜町名史の汚点ではないか!

語り継ぐ人名はその功績に対し、残すのが後の人々の役割だと思う。

<吹上>

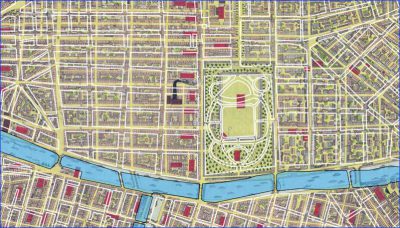

前置きが長かったが今回のテーマは、吹上。駅前の噴水に注目することにした。

この噴水も「内田清七埋地」に設置されたものだ。 1891年(明治24年)に描かれた「横浜真景一覧」に登場する<初代横浜駅>前に大きな噴水がある。「吹上ゲ」と表示され、噴水脇にはガス灯らしきものが描かれているということは当時かなり珍しい噴水のライトアップも行われた証だ。

1891年(明治24年)に描かれた「横浜真景一覧」に登場する<初代横浜駅>前に大きな噴水がある。「吹上ゲ」と表示され、噴水脇にはガス灯らしきものが描かれているということは当時かなり珍しい噴水のライトアップも行われた証だ。

最初、地図上に発見した時「噴水か」「昔は吹上と言ったのか」という程度の認識だったが、この噴水は一体何時出来たのか?開業当初からなのか?という疑問が起こると

噴水好奇心の迷宮にはまり込んでしまった。

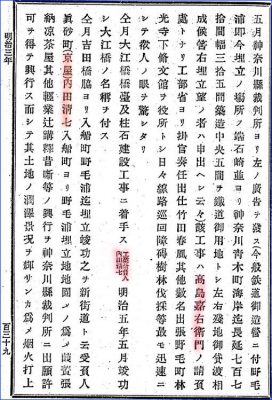

この噴水塔は1887年(明治20年)10月の近代水道創設を記念してつくられたものという資料があった。1887年時点では横浜市制前、神奈川県の管轄だった時期だ。

1889年(明治22年)に市制が施行され、水道事業が横浜市に移管されたのが翌年1890年(明治23年)のことだ。

ということはこの「吹上ゲ」の水源は横浜市の水道設備を経た道志の水ということだ。しかも新橋駅デザインのコピー的な評価を受けた初代横浜駅だが、駅前設計に関しては圧倒的に横浜駅のほうが素晴らしい。

新橋駅前にはこの「吹上ゲ」がない!(写真は現在の新橋駅舎レプリカ)

横浜駅は川に近く、海にも近い。そもそもの[港]に近い駅だった。

横浜駅は川に近く、海にも近い。そもそもの[港]に近い駅だった。

横浜駅を降り立った多くの乗客は、その開放感と潮の香りに新しい時代を感じ取ったに違いない。

(余談)

古い噴水といえば「横浜公園の噴水」が有名だが、現在の噴水は1928年(昭和3年)関東大震災の復興事業としてつくられた?らしい。元々はブラントン設計時からだとすると1876年(明治9年)か?(資料未確認)

では噴水の歴史は?ということで調べ始めた。存外困難を極め、噴水の歴史に近づくには本格的に図書館通いが必要そうなテーマに膨張。今回は入口前の散歩にとどめておく。

■噴水(ふんすい)

池や湖などに設けられる水を噴出する装置、またはその噴出される水そのもののことである。広場や庭園、公園の装飾的設備として設けられることが多い。

日本の噴水に限り歴史的には、wikipediaを引用すると

「奈良県にある飛鳥時代の石神遺跡では、水位差を利用して水を噴出させていたと推測される須弥山像と見られる石造物と、石人像が発掘されている。石人像は異国人の風貌を持つ男女の老人が杯を持つ姿をした像であり、百済からの渡来人の技術によって制作されたものと考えられる。

日本で最古とされる噴水は兼六園の噴水で、1861年に前田斉泰が金沢城内に作らせたものである。当然、動力は使われておらず、高低差を利用した位置エネルギーのみで動いている。その他、長崎公園の噴水も装飾噴水としては古いとされる。」

ここで紹介された<長崎公園の噴水>が近代以降の最初の噴水ということらしい。

長崎諏訪神社に隣接して開園した長崎公園内に1878年(明治11年)ごろに建造された。

では横浜公園の噴水は何時か?

別な資料では

一番目がこの長崎公園

二番目が大阪箕面公園の噴水(開園は1910年(明治43年)11月1日)で

三番目が千代田区日比谷公園の噴水。1905年(明治38年)頃東京美術学校(現在の東京芸大)の津田信夫、岡崎雪声両氏に依頼製作したもの。

ということは、1887年(明治20年)完成のこの初代横浜駅前噴水は歴史に記録されていない?

それは変だろう!さらに調べたら

1879年(明治12年)東京劇場千歳座庭園に噴水がある<絵>があった。

この辺を調べるには

「1873年(明治6年)太政官布達第16号」が深く関わっている。

噴水の歴史に関しては もう少し時間をいただくことにしたい。

(つづく)

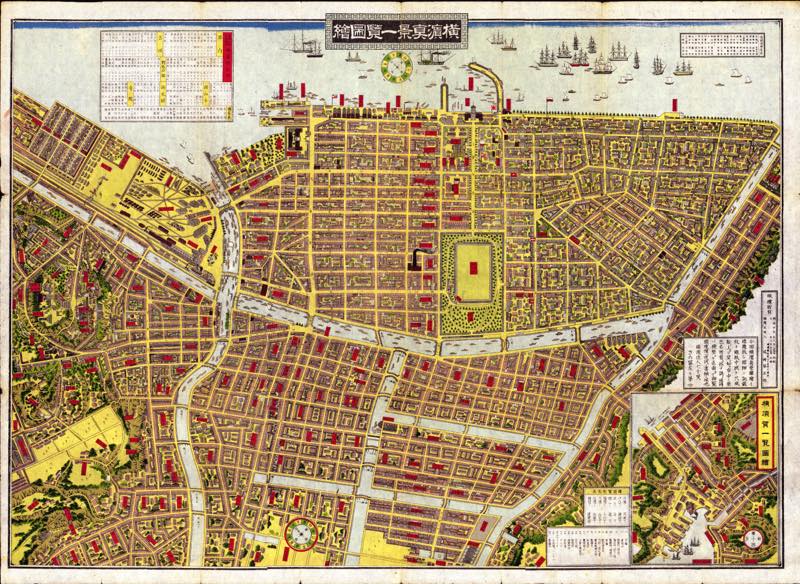

第956話【横浜真景一覧図絵徹底研究】第一話

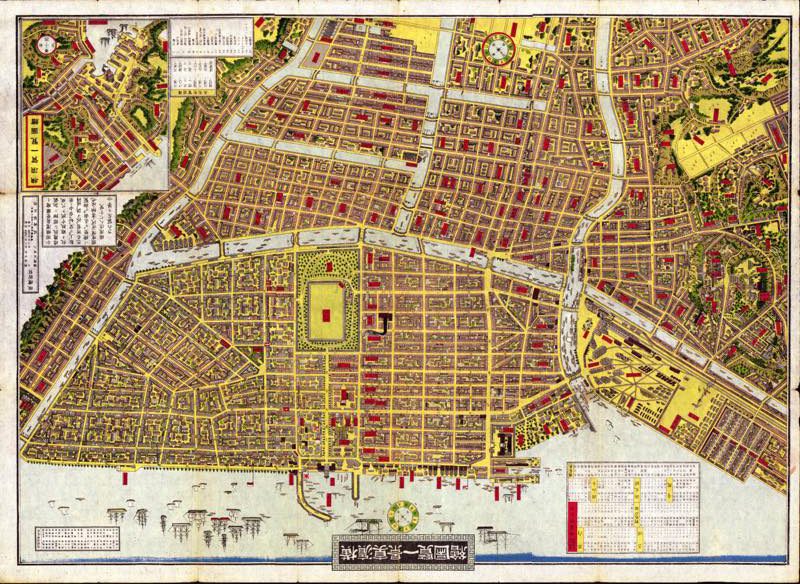

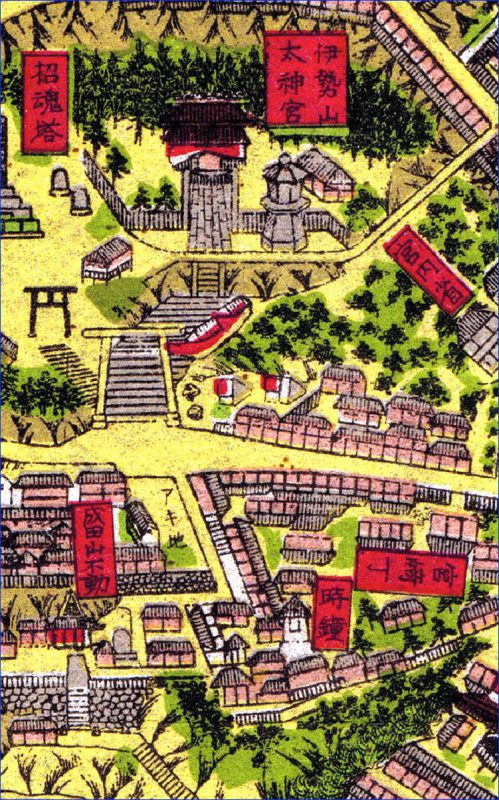

明治中期に描かれた地図に「横浜真景一覧」という実に見事な鳥瞰地図がある。測量による近代地図的描法が取り入れられ平面図が主流になった時期の珍しい都市鳥瞰図である。

この地図を詳細に見ていくと様々なことが見えてくる。今回から数回に分けてこの「横浜真景一覧」を徹底分析してみたい。

■都市鳥瞰図

近代の歴史をさかのぼる有効な資料に「写真」や「地図」がある。

近世以前にはほとんど無かった領域の史料の登場である。

「写真」や「地図」、

明治期まで遡ると現存する「写真」の数は限られてくる。地図も測量技術の輸入により正確な位置関係は判るようになったが、町の姿はなかなか見えてこない。

しかも横浜は震災と戦災を経て多くの資料が失われてしまった。

ここに紹介する「横浜真景一覧」は絵図である。作図なので作者のフィルターを通してどこかを<省略>しているのだが、描かれた<ところ>と両者に注目していくと、

この「横浜真景一覧」は都市景観を探る一級史料になる。

※調べた限り横浜真景一覧の<表現>に関する研究は少数しか見当たらなかった。

もっと多くの研究が登場することを期待したい。

■「横浜真景一覧図絵」の概要

「横浜真景一覧図絵J は1891年 (明治24年)尾崎冨五郎によって描かれた銅版画である。「佐野冨」という版元として販売され大変人気を博した江戸職人の技が凝縮された絵地図の代表作といえるだろう。

尾崎富五郎は木版を使って”地図一筋”に生きた職人でこの「横浜真景一覧図絵J は最晩年の<銅版画>※で「尾崎はその人生の中で,多くの横浜の絵図を手掛けている。「 横浜真景一覧図絵」までの尾崎の絵図には詳細な建造物の記載はないが,ここには詳細な建造物の様子が描かれており,開港後に浮世絵師たちが描いた横浜の絵図を回顧したようにも思われる作品である。(乙部純子)」

※横浜真景一覧図絵は尾崎富五郎の代表的仕事の一つと言われている。それを示す資料も多い。一方で尾崎富五郎 横浜区野毛町

1822年(文政5年)〜1879年(明治12年)という資料もある。

これはどういうことか?横浜真景一覧図絵は死後に描かれていることになる。

特に驚くことは無いだろう。尾崎富五郎の後継者がいたということだろう。二代目かどうかまではわからないが、初代を継いだ尾崎富五郎の俯瞰絵図はさらにバージョンアップして発行されている。

おそらく歩測を重ね、実地見聞を元に「風船ノ上ヨリ望シ如ク市中ノ景色名所」と書かれているように、都市鳥瞰図の傑作に仕上がっている。

横浜が開港し、居留地が形成され多くの外国人、日本人に人気があったのが横浜風錦絵だった。多くの店が立ち並び版元の「師岡屋」「金港堂」「錦誠堂」等が<江戸>から<横浜>に進出し短くも艶やかな“横浜浮世絵時代”が築かれた。

明治に入り横浜浮世絵人気も落ち着いた頃「野毛村」に店を構えたのが「佐野冨」こと錦誠堂・尾崎富五郎で、この「横浜真景一覧図絵」は冒頭でも説明したように全てが正確に描かれている訳では無く、ところどころ絵師としてのデフォルメも見られる点が興味深い。

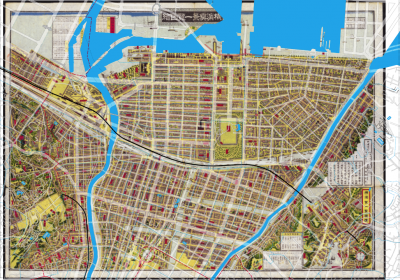

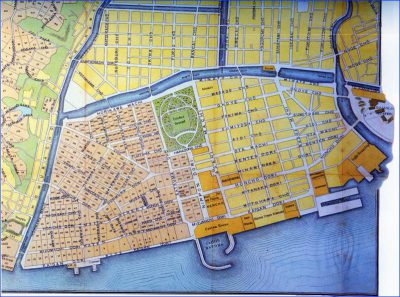

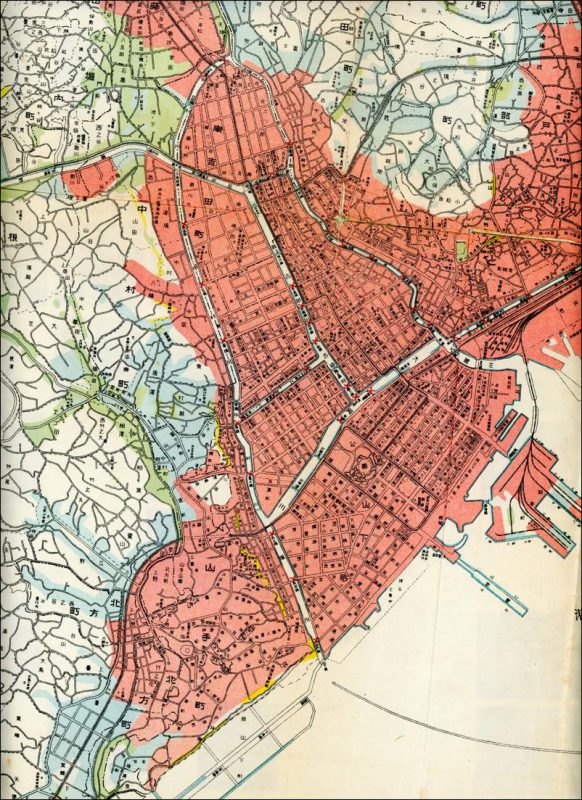

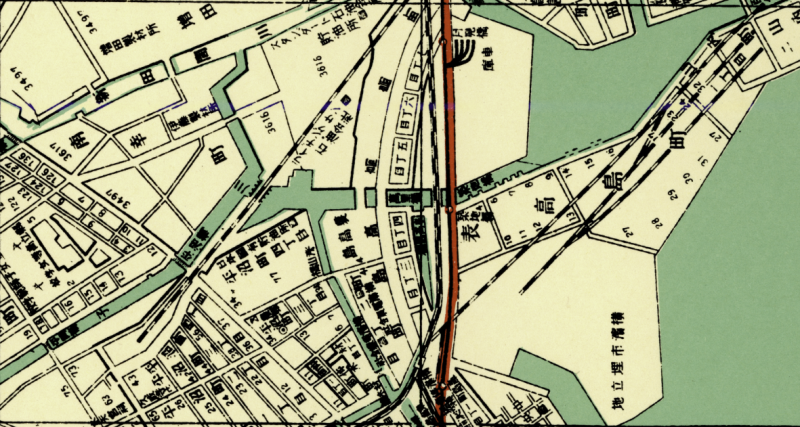

まずどのくらいの正確さなのか、全体のスケール感を掴むためこの「横浜真景一覧」を現在の関内エリアの地図と重ねてみた。

どうだろう、関内外の運河のスケール感はピッタリ。道路の幅や街区のズレはあるものの、概ねこの町の姿を描き出している。

おそらく当時発行されている居留地図を元にしてトレースしてからスケッチに入ったのではないか?と

おそらく当時発行されている居留地図を元にしてトレースしてからスケッチに入ったのではないか?と

当時有名な1888年(明治21年)末発行の ”The Japan Directory”をトレースして重ねてみた。地図の軸線となるだろう横浜公園を基準に運河の位置や桟橋の位置を比較したが明らかに異なるので、これを参考にしてはいないと思われる。  現在のマップとの比較では、

現在のマップとの比較では、

<関内エリア>は正確だが、関外になるとかなり方角にズレが生じているのがわかる。ただ伊勢山の描写等から関外の描写も内容に関しては丁寧に観察されていることがわかる。 利用者にとって当時としてはかなり正確に感じられたのではないだろうか。

利用者にとって当時としてはかなり正確に感じられたのではないだろうか。

(つづく)

第954話ざくっと、かねさわ史

<プロローグ>

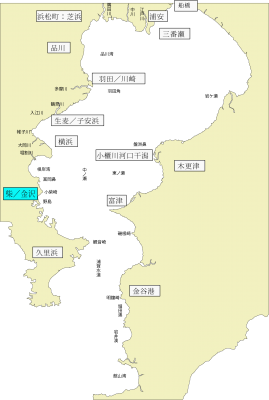

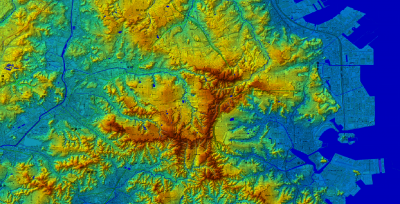

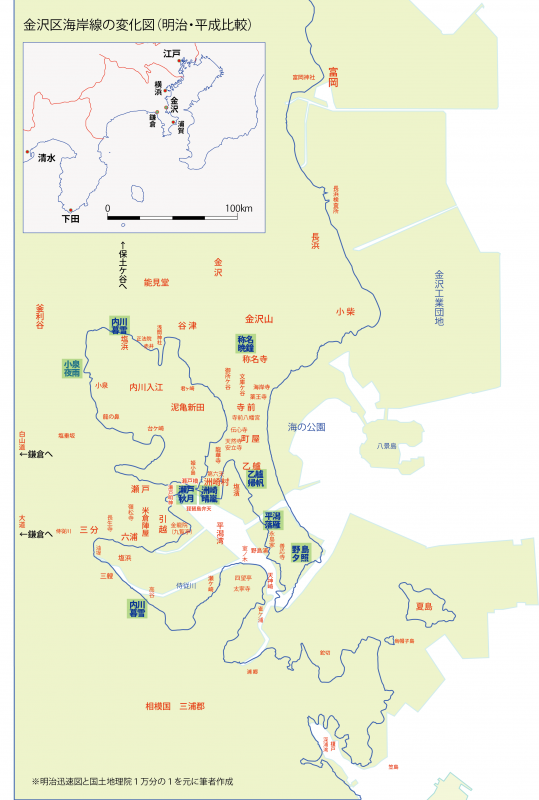

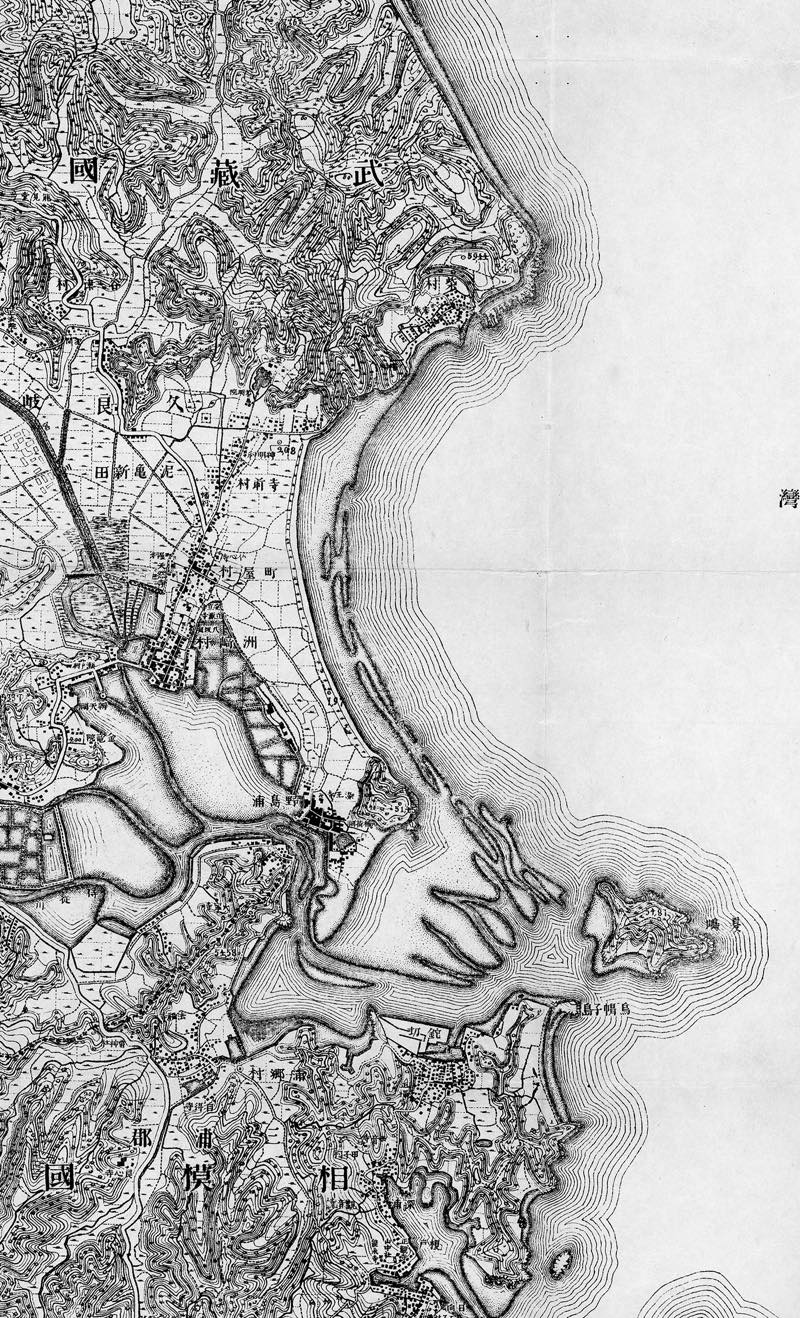

横浜市金沢区は市域の南端、東京湾の一角、太平洋に繋がる三浦半島の付け根に位置します。関東平野の深い入海となっている東京湾は起伏に富んだ多くの入江を擁しています。 中でも、金沢の入江は内川入江(泥亀新田)と平潟湾・雀ケ浦が織りなすシダ葉のような海岸線を描いていました。

中でも、金沢の入江は内川入江(泥亀新田)と平潟湾・雀ケ浦が織りなすシダ葉のような海岸線を描いていました。

陸に視点を移すと金沢は丘陵が海岸まで迫り、武蔵国と相模国境となる尾根が多摩丘陵までなだら

かに続いています。

金沢の海は古くから埋立の歴史でもありました。江戸時代には少ない耕地を増やすために新田開発が行われ、入海の干拓事業が先達の手によって行われてきました。そして近代以降、海岸線が劇的な変化を遂げます。

横浜の海岸線は埋立によってほとんど失われ唯一残された海岸線が金沢の海岸”野島”に僅かですが残されています。 一方で人工海岸ではありますが、横浜に<濱>を復活することができたのもここ金沢の海です。

一方で人工海岸ではありますが、横浜に<濱>を復活することができたのもここ金沢の海です。

平地は少ないものの自然豊かな金沢の海岸線の歴史を振り返ってみましょう。

<中世の金沢>

古代には野島貝塚や称名寺貝塚など多くの遺跡が発見された金沢ですが、中世以降近代まで六浦の名が一般的でした。古くは武蔵国倉城(久良岐)郡六浦荘という荘園の下で、六浦・金沢(かねさわ)・釜利谷・富岡の四郷がありました。

金沢が歴史に大きく登場するのは鎌倉時代です。

十二世紀、武士によって近畿から離れた鎌倉に幕府が開かれ、金沢(六浦荘)は鎌倉幕府の経済を支える台所となりました。

源頼朝が初めて東国に拠点(幕府)をおいた鎌倉は三方を山に囲まれ、海に面した自然を利用した要害地形である反面、幕府を支える多くの人々の経済を維持するための生産力、物資供給力がありませんでした。

六浦の湊は朝比奈を通して北条氏一族によって統治され盛んに交易が行われました。

幕府にとってこの六浦湊の果たした役割は大きく、鎌倉の都が必要とした日用品等は対岸の房総から供給し、遠くは中国・東アジアとの交易港としても重要な役割を果たしました。

金沢の自然条件に着目した金沢北条氏の初代北条実時は、中国白楽天に影響され平潟湾一帯を美しい都市として整備します。中でも平安時代には「布久良(ふくら)郷」とよばれていた内川の入江と平潟の海峡、洲崎に「瀬戸橋」を設けたことで、称名寺、能見堂を含めた金沢全体の物流・港湾機能がダイナミックに変わりました。金沢の地は交易だけではなく経済・文教の地としても大きく発展することになります。

<近世の金沢>

東国に初めて成立した武家政権も十四世紀に崩壊し、都が京都に戻るとともに鎌倉幕府を支えた金沢六浦の湊も次第に寂れてしまいます。称名寺、金沢文庫を中心にその後も鎌倉文化の一端が護られることになりますが、戦国時代には多くの武将によって金沢文庫の宝物類は持ち出され、歴史のページから消え去ってしまいました。

室町、安土桃山時代を経て江戸時代に入ると、戦の時代が終わり平和な時代が訪れます。江戸十里四方約二十キロ圏内が江戸のヒンターランド(後背地)経済圏となる中、金沢は近郊庶民の物見遊山、観光の地としても賑わうようになります。

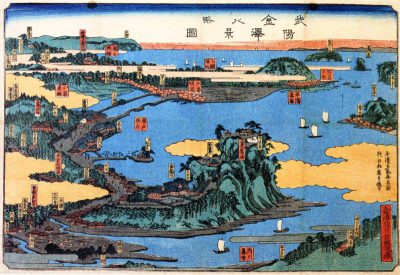

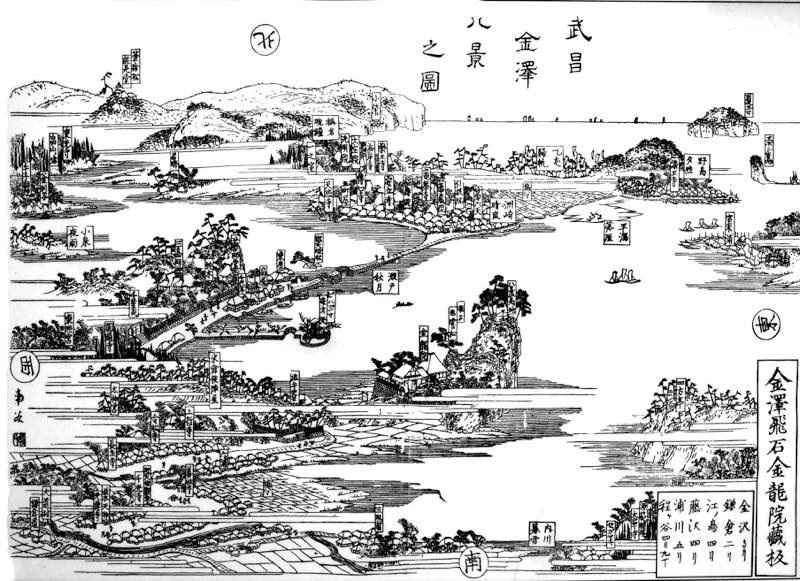

キッカケは海の風景を描いた「金沢八景」が多くの人に知られるようになったことでした。 「金沢八景」は相模三浦氏一族出身の随筆家である三浦浄心や水戸光圀に招かれた日本篆刻の祖といわれた東皐心越禅師らが中国”瀟湘八景”に倣って金沢の地名を選んだことに始まります。

「金沢八景」は相模三浦氏一族出身の随筆家である三浦浄心や水戸光圀に招かれた日本篆刻の祖といわれた東皐心越禅師らが中国”瀟湘八景”に倣って金沢の地名を選んだことに始まります。

中でも心越禅師が”故郷瀟湘八景”になぞらえた七言絶句の詩を元に描いた八景絵図が江戸で人気を博し版を重ね知られることになります。さらに歌川広重を始めとする多くの有名浮世絵師がこの作品に刺激され様々な角度から金沢の名所絵を描いたことで江戸庶民にとっても広く知られた名所となります。

<海の地場産業>

金沢の海の歴史を語るには”地場産業”としての製塩業と漁業についても触れておく必要があるでしょう。

人々の暮らしに欠かせない塩の生産は江戸時代の重要な産業の一つで、明治中期までは金沢平潟湾の塩は特産品でもありました。古くは室町時代後期南北朝時代に称名寺領洲崎・町屋に塩垂場(製塩場)があり塩の年貢銭を収めていたことが記録で確認することができ都を失った称名寺の重要な収入源であったことがうかがえます。製塩はただ海があれば生産できるものではなく、幾つかの条件が必要でした。塩水・干潟・燃料・物流手段など金沢の地は製塩に必要な条件を兼ね備えていました。

江戸後期に編集された新編武蔵風土記稿には金沢の製塩業の様子が克明に記されています。

製塩には幾つか方法がありますが、金沢では干潟で濃縮された海水を釜に入れ、燃料(塩木)を燃やし結晶化させ炊き塩を抽出する方法が一般的でした。製塩業には干満差のある干潟、安定した燃料生産が必須条件でした。

1872年(明治5年)三分村(六浦) で年間67トンの塩、三万束の薪が生産されたことが記録されています。この金沢の製塩業は1905年(明治38年)に塩が専売品となった以降急速に縮小されていきました。

次に金沢の海の産業の一つ、漁業について少し触れておきましょう。金沢・富岡には小規模な漁村が点在していましたが、江戸時代以降、漁法・漁場と消費地の変化による漁業権争いの歴史を刻んできました。

近世以降、江戸湾の狭い漁場に生きる漁村は村ごとに漁法・漁具の使用が事細かに決められていましたので漁法・漁具の進化は死活問題でした。そのため、漁場や漁法に関する数多くの紛争調停の記録が残されています。近代に入ると、横須賀が軍港として発展するに従い、漁村同士ではなく漁業そのものが制限を受ける一方、皮肉にも周辺人口が増るに伴い需要も高まり漁村のジレンマが高まりました。

そして戦後は、横浜の海岸線で唯一残されていた富岡・金沢の海岸が埋め立てられることになり、地先で漁を営む人々にとって、廃業の危機が訪れます。昭和期、漁業に携わる人達の壮絶で苦悩多き戦いがあったことも忘れてはならないでしょう。

<干拓・埋立>

前にも紹介したように、金沢は景勝地でもあり、中でも平潟湾の海岸線は江戸期金沢八景の一つ「平潟の落雁」で知られた名所でした。この瀬戸橋奥の入海は十七世紀から十八世紀に行われた江戸期の大新田開発期に永島家によって二世紀に渡り泥亀新田干拓事業が行われます。この干拓によって新しい新田村が誕生し一部は蓮田の風景として戦後まで残りました。

瀬戸橋より外海側の平潟湾が現在の姿に大きく変わるのが昭和30年代から始まる金沢地先埋立事業でした。

<開港と近代金沢>

1853年7月8日(嘉永6年6月3日)夕方、ペリー率いる米艦隊が浦賀沖に現れ、人々は驚き「黒船」と呼びました。見物人でいっぱいになった浦賀では勝手に小船で近くまで繰り出し、上船して接触を試みるものもあったそうです。

恐らく、横浜市域で初めてペリー艦隊を見たのは金沢の人々でしょう。

ペリー来航で金沢の海にも大きな変化が訪れます。開港によって現在の関内地区に外国人居留地が作られ多くの外国人が暮らすようになります。

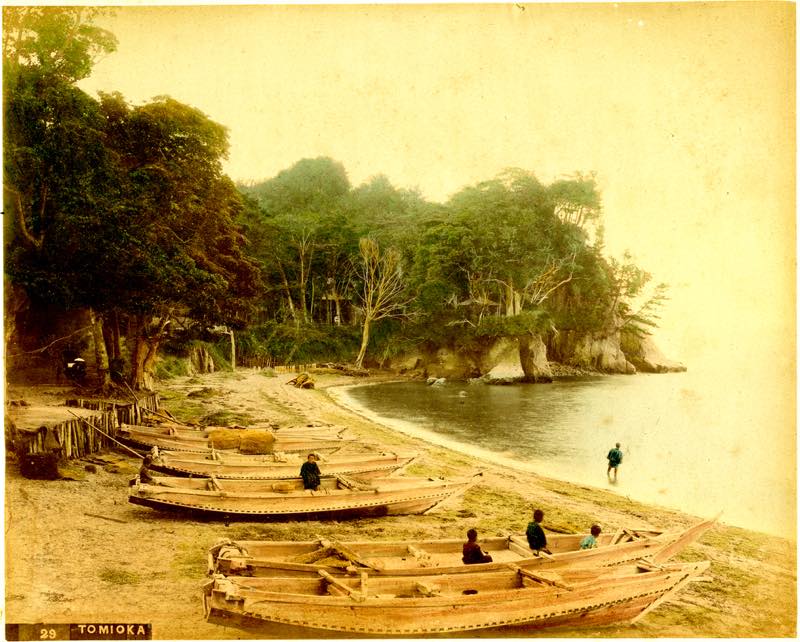

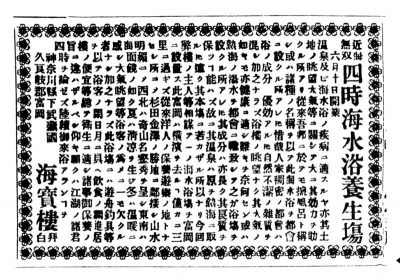

初期には行動制限もありましたが、フルベッキや宣教師で医師でもあったヘボンほか多くの外国人が富岡・金沢の地を訪れ避暑に適した潮湯治場(海水浴場)として彼らによって紹介されることになります。さらに明治六年の堀割川開通によって富岡・金沢エリアへの交通の便が飛躍的に改善されたことによって、横浜・東京の政財界人の別荘地としても注目されるようになります。金沢・富岡の人々にとっても堀割川の果たした役割は大きいものがありました。

富岡には三条実美が別荘、伊藤博文は地元に仮寓し、井上馨もその隣に別荘を建てるなど富岡の丘と眼前に広がる海を愛でました。伊藤博文らが金沢の地で明治憲法の草案を練ったという話は有名です。

大正期には日本を代表する日本画家である川合玉堂や鏑木清方が富岡・金沢の地を気に入ります。

日露戦争の頃から、隣接都市横須賀が軍港として拡充されることをキッカケに、多くの軍需産業が金沢、富岡の地にも進出し工場用地・住宅用地として街が発展していきます。戦前、公式の地図から富岡以南が消えてしまう時期もありました。

戦後は米軍の接収・解除の時期を経て、昭和30年代の金沢地先埋立事業へとようやく繋がっていきます。

<海の公園誕生>

金沢の海に大きな転機が訪れます。横浜六大事業の一つである金沢地先埋立事業が計画され金沢の海岸線が大きく変貌を遂げることになります。富岡の海岸はほぼ埋め立てられることになりましたが計画の一環として、乙舳、小柴の海岸の浜をより活かした人口海岸「横浜市海の公園海水浴場」が昭和63年7月2日に誕生します。約1㎞にわたる砂浜と豊かな緑を擁する「海の公園」は計画当時、人口浜に関する知見が少なく実験と調査を行いながら造成を行ったそうです。

砂は千葉県富津の山砂を使用し土は能見台の開発で生まれたものを運び、旧海岸にあった黒松の成木も活かしながら、のべ約二万一千本の樹木が移植され現在もその姿を残しています。

砂浜だけではなくシーサイドライン八景島駅前の海岸線には安山岩の磯場、潮溜まりも作られ変化ある海岸線となっている点も特徴の一つでしょう。

現在海の公園は、年間を通して多くの人が利用する神奈川有数の”海岸公園”としてその重要性が認められています。

所在地

横浜市金沢区海の公園 10

面積 470,155 m²(平成5.12.1現在)

種別 総合公園

<まとめ>

戦後、私たちは経済優先の下で多くの海辺資源を失いましたが、横浜から<浜>が消えてしまいそうになり多くの方々によって美しく豊かな海辺を取り戻す努力が現在も続いています。

多くの人が海を愛で、海に遊ぶ歴史は近代以降一世紀半のことです。失うことはたやすく失ったもの取り戻すには多大なエネルギーを必要とします。取り戻すことができないこともあります。

私たちは、海の歴史を通して楽しく安全な海の恵みを享受するために海への感謝と畏敬の念を忘れないことが大切でしょう。

参考文献:

江戸東京・横浜の地形 2013年刊

横浜の埋立 1992年刊

幕末の農民群像 東海道と江戸湾をめぐって 1988年刊

金沢ところどころ 改訂版 1998年刊

横浜・野島の海と生きものたち 1995年刊

新編武蔵風土記稿 横浜・川崎編 1982年復刻版

【金沢区関連ブログ】

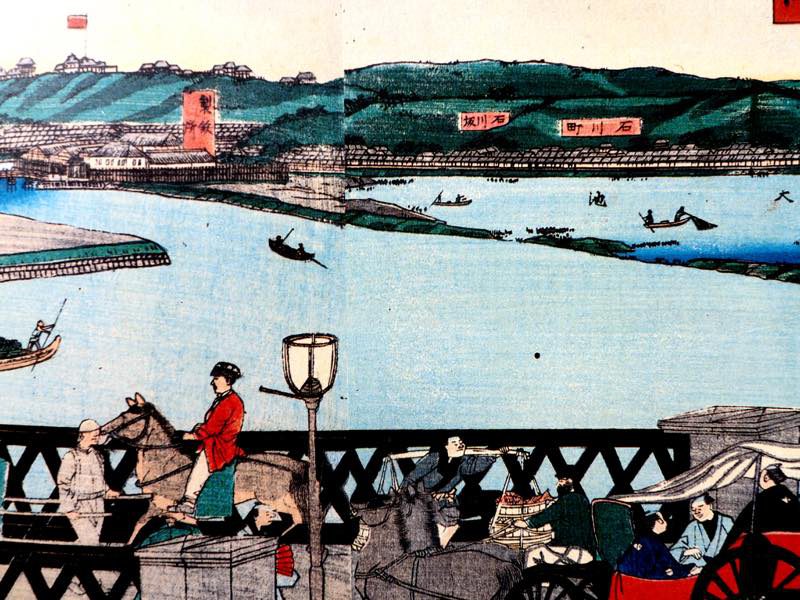

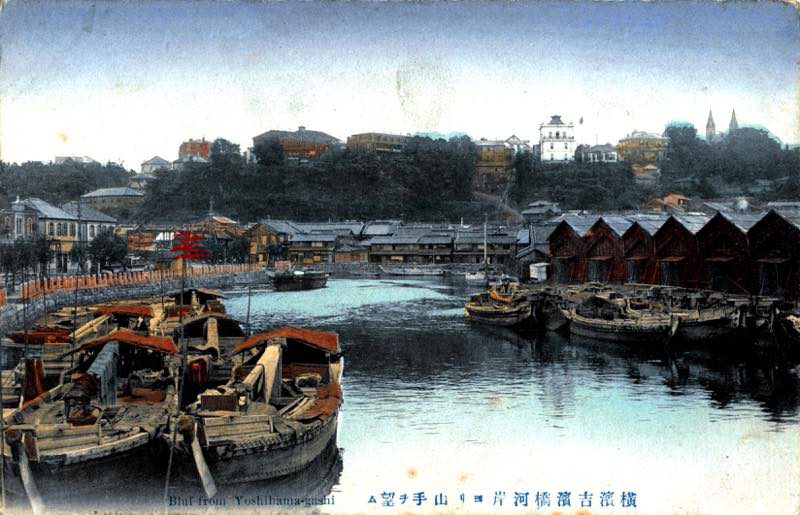

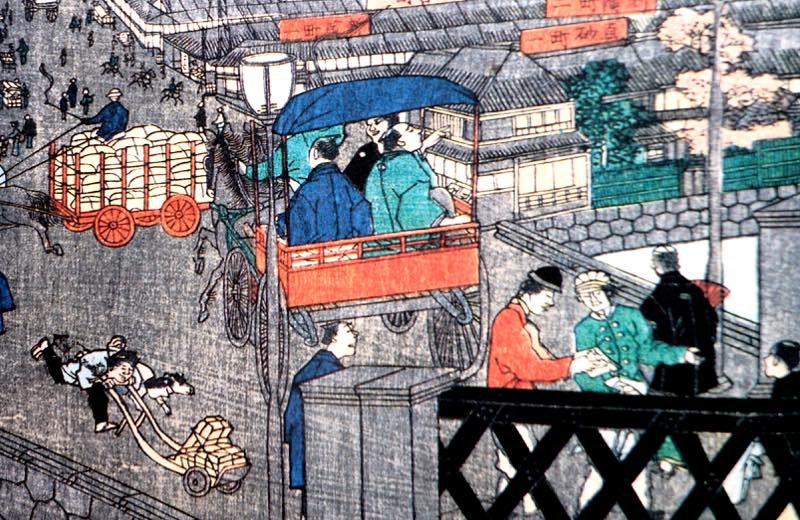

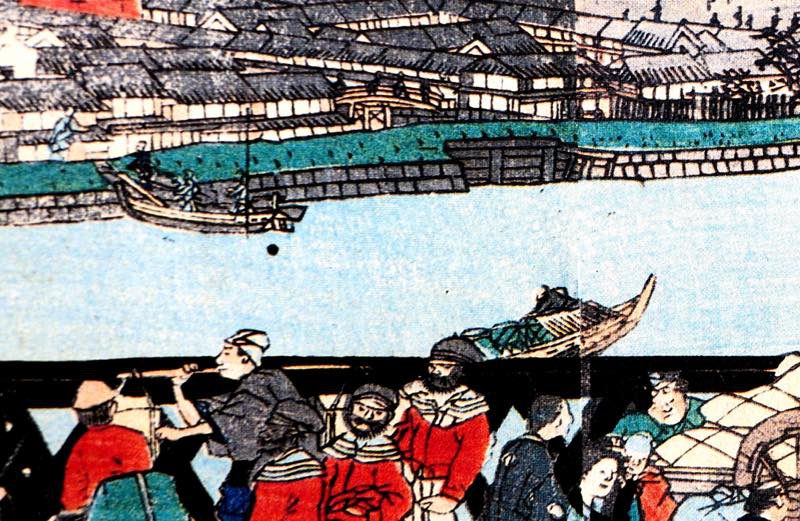

第949話【横浜絵】五雲亭貞秀「横浜鉄橋之図」2

前回、

五雲亭貞秀が描いた代表作の一つ「横浜鉄橋之図」から野毛近辺をクローズアップして風景を読み解いてみました。 今回も引き続き、「横浜鉄橋之図」鉄の橋の下を通過する荷物満載の船と横浜製鉄所、魚市場あたりを眺めてみることにします。

今回も引き続き、「横浜鉄橋之図」鉄の橋の下を通過する荷物満載の船と横浜製鉄所、魚市場あたりを眺めてみることにします。

横浜が開港して、外国人の居留地と日本人街が形成されます。治水以上の理由と居留地を出島化する目的で中村川から湾に向けてまっすぐ「堀川」が掘削されます。

四方を囲まれた「開港場」は、幾つかの橋で結ばれます。その代表となったのが、「横浜鉄橋之図」に描かれた鉄の橋「吉田橋」です。

開港時に突貫工事で東海道筋「芝生村」から帷子川河口を越え野毛坂を越え野毛村、子之神社脇を抜けて大岡川に架かる「野毛橋」を渡り吉田町に至り、関内と呼ばれた開港場への橋が「吉田橋」です。開港時に架けられたこの橋は1869年(明治2年)10月に灯台技師R・H・ブラントンの設計によって鉄の橋に生まれ変わり、関内外の名所となります。

この吉田橋は日本初の長さ24m、幅6mの無橋脚鉄製トラス橋でした。一時期日本初の鉄の橋と表現されましたが現在は長崎に次ぐ二番目の橋となっています。

構造としては初の下路ダブルワーレントラス桁となっています。

【横浜の橋】№3 横浜を語るなら吉田橋を知れ

(水運船)

「横浜鉄橋」の下を一隻の水運船が通過しようとしています。 吉田橋の下を通り、何か石のような荷物を積み石川町方面に船を進めていますが、積荷はなんでしょうか?

吉田橋の下を通り、何か石のような荷物を積み石川町方面に船を進めていますが、積荷はなんでしょうか?

石?

この船が進む先には、横浜製鉄所がありますから、推測ですが「木炭」か「石炭」だと想像します。幕末には石炭がすでに生産されていますので、横浜港に係留された船から運び出されたものかもしれません。

木炭、鉄鉱石かもしれません。原材料が川を使って運ばれている興味深い光景です。

<横浜製鉄所>

No.108 4月17日 活きる鉄の永い物語

(橋上の人々)

吉田橋の袂から橋上まで様々な人々が描かれています。

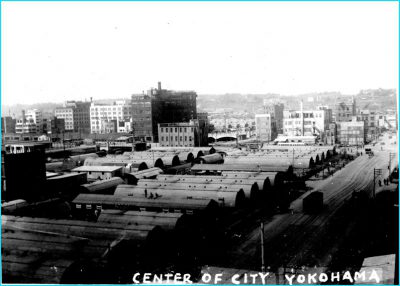

第946話【横浜史の節目】後半

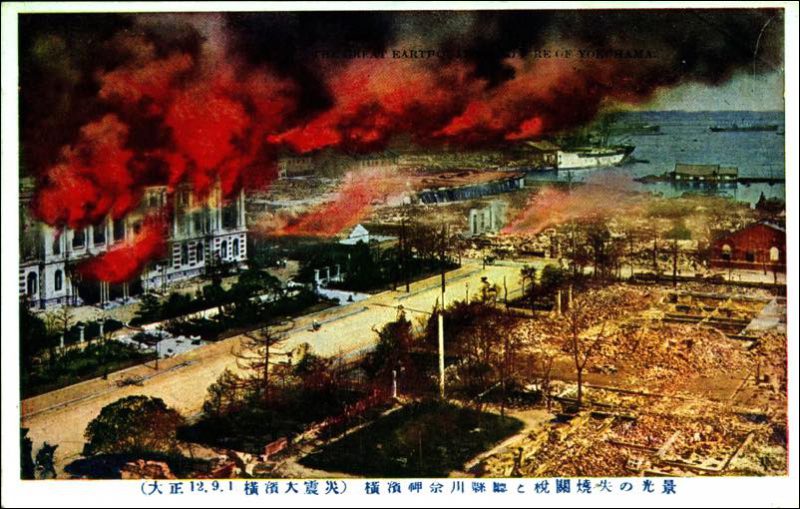

1923年(大正12年)9月1日

関東大震災で横浜市域は多くの人命、財産を失います。

実質、東京より被災度が大きかった横浜は、帝都東京を復興するという最優先の下

独自の震災復興を目指さなければなりませんでした。

多くの企業が横浜を去り、港都の機能が麻痺、蚕・絹を中心とした貿易産業は壊滅状態となります。

横浜は元々

幕末、江戸開港を避けた結果として、<港都横浜>が誕生します。

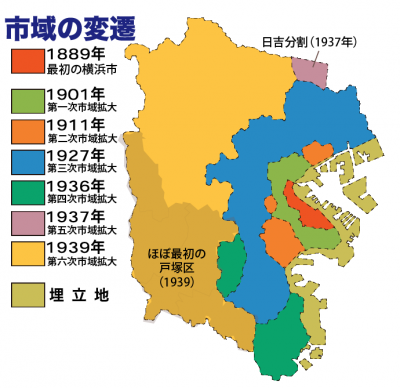

関東大震災が起こる頃、横浜は現在の10分の一にも満たない<小横浜>でした。

1901年

第1次市域拡張 面積24.80km2

1911年

第2次市域拡張 面積36.71km2

1927年

第3次市域拡張 面積133.88km2

廃墟からの脱却を復興だけではなく

<発展><産業転換>という新しいベクトルで推進したのが

【最強の市長】有吉 忠一でした。

湾岸の埋立、港湾機能の高度化、産業誘致を推進し

<大横浜>を目指しました。

※市域拡大

【番外編】市域拡大は元気なうちに!?

1923年から戦後まで横浜は波状的な破壊・復興を繰り返しました。

震災後の横浜は横浜大空襲でまたまた壊滅。

終戦、当時沖縄を除き、日本最大の<占領・接収>時代を迎えます。

※関東大震災

No.245 9月1日(土)災害は忘れなくとも起きる

※横浜の空襲

「写真でみる横浜大空襲」web版

http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/gyosei/sisi/web-air-raid/

※占領下の横浜

第905話 【占領下の空】

長い占領・接収時代が続きます。

戦後接収解除と人口急増が重なり、横浜は爆発的に拡大する<東京>のベッドタウン化していきます。

■1968年(昭和43年)

人口200万人都市となります。この年、ブルーライトヨコハマ、伊勢佐木町ブルースという空前の大ヒット曲が生まれ、横浜市の大PRとなりさらに人口が急増します。

1968年をテーマに

No.422 【舞台としての横浜】妙蓮寺と野毛

■市電の時代の終わり

1966年(昭和41年)に生麦線、中央市場線を廃止したのを皮切りに廃止路線が増えて行きます。

1972年(昭和47年)市電とトロリーバスが全廃されその姿を消しました。

同時期、関内外の運河が消えてゆきます。

■1980年代、横浜は政治の嵐

No.357「今保守を問う」

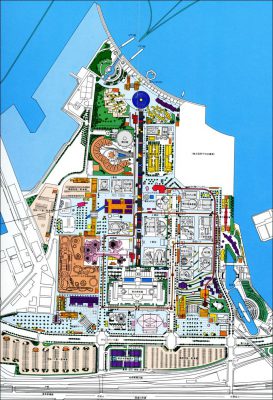

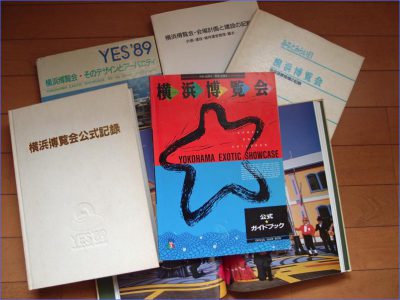

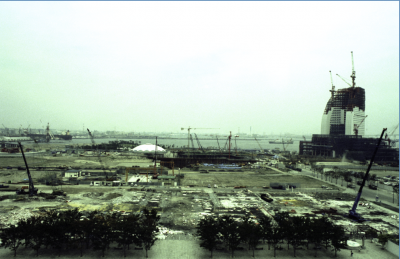

■1989年バブル崩壊前夜のお祭り

No.84 3月24日 実験都市ヨコハマの春祭り開催

■1996年防災ボランティア元年

No.237 8月24日(金) 防災は体で覚える!

■2002年はワールドカップサッカー

No.161 6月9日(土) 日本、ロシアに勝利!

後半はリンクばかりになってしまいました。

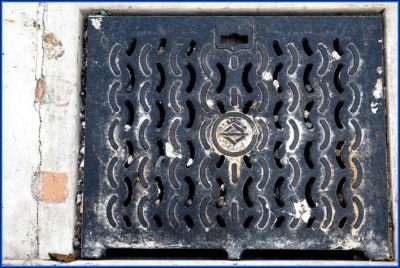

第941話【路上観察】よこはま雨枡10景

横浜限定の路上観察を楽しんでいます。

路上観察には様々なテーマがありますが、

道路の<蓋>探しは横浜が最高!と勝手に思っています。

路上の蓋、一般的には丸型と角型があります。

昔は地下設備に人が入り点検や修理を行うための<穴>を人孔=マンホールと言いました。今もマンホールという単語は使われますが、路上のインフラ用の蓋全般をマンホールと言っている場合もあります。

人が入ることを想定していない<蓋>はマンホールに対しハンドホールと呼ばれ多くは<角型>です。

では何故<人孔>人が出入りする穴の蓋は丸いのか?

ホールキャップが丸いと作業中間違ってキャップが穴の中に落ちることが無いからです。

これ 飲みネタ 朝礼ネタにナリませんかね!

路上の蓋で気になるとすぐに発見できるのが雨水桝です。

市内至る所にある雨水枡には「市章ハマ菱」がデザインされています。

雨水枡は一般道路に設置されています。

<雨水>を地下の下水溝の集めるための装置で、都市生活には欠かせないインフラ部品です。この穴に上を人や車が通れる安全上の蓋をします。これを<雨水桝>といいます。

横浜オリジナル雨水枡を紹介しましょう。

上の二種類、同じように見えますが、その違いわかりますか?枠の太さが異なります。上は細く下よりも古いバージョンだと思われます。

上の二種類は横の支棒が三本と四本で、大きさも異なります。

雨水桝色々あるでしょ!

第940話【最強の市長】有吉 忠一

現在、横浜市長は

第32代、20人目の林文子氏が就任しています。(2009年(平成21年)8月30日〜)

戦前は13代まで官選市長が市政を担当しました。

戦後は選挙で選ばれています。

戦前戦後を通じて 任期満了か、途中辞任によって市長交替となりました。

例外は在任中に亡くなれた市長が2名

16代「平沼亮三」氏と24代「細郷道一」氏でした。

(最強の市長は誰か?)

最強という表現が適切かどうかわかりませんが

ここに紹介する第10代横浜市長「有吉忠一」は横浜市政史に残る

“最強”の市長といえるでしょう。

歴代市長を評価するには様々な視点から市政の結果を分析していかなければなりません。政策実行力・問題解決力・政治的決断力 他いろいろ指標がありますが

有吉忠一は

「数多くの業績を残した昭和初期の「不世出」の市長」と言われています。

“「不世出」の市長”というのは中々の評価ですね。

横浜市史上最大級の難問、震災復興に取り組んだ不屈の市長です。

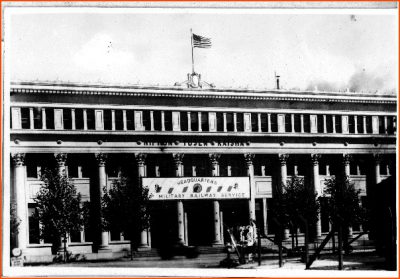

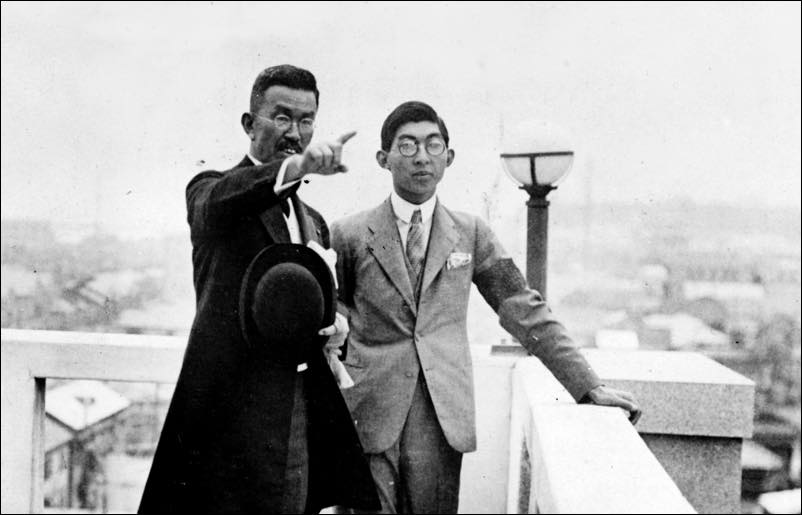

ここに当時の有吉市長を知ることができる一枚の写真があります。

たまたま海外の写真オークションで手に入れたものです。

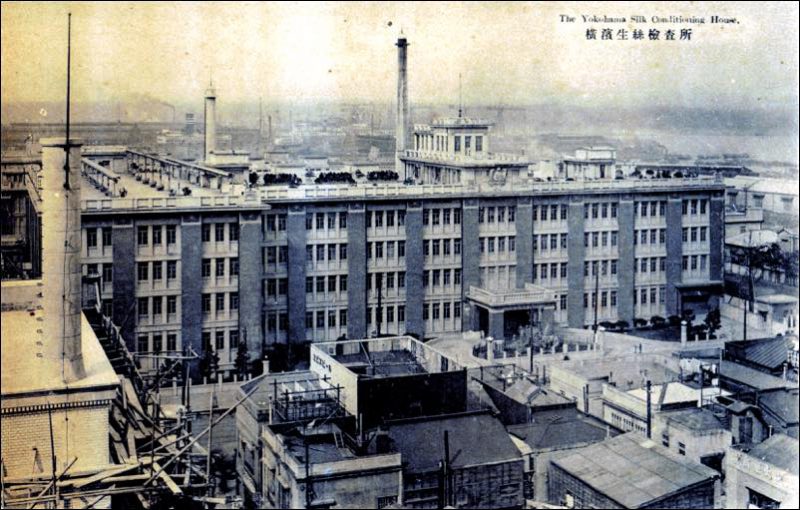

生糸検査所屋上から「横浜復興」を秩父宮に説明する有吉市長

1927年(昭和2年)6月2日(開港記念日)

この日、関東大震災から5年

<復興>を市内外に宣言する重要なセレモニーとして「大横浜建設記念式」を開催しました。式典には秩父宮雍仁親王(ちちぶのみや やすひとしんのう)を迎え、望月圭介逓信大臣を始め、1,557人もの市内外の名士が集まり盛大に挙行されました。

秩父宮は式典に参列する前、市長有吉忠一により復興状況の説明を受けます。

(関東大震災)

(震災復興)

(震災復興)

有吉忠一の簡単な経歴を紹介しましょう。

1873年(明治6年)

京都府生まれ。

第三高等中学校、帝国大学法科大学法律学科(現在の東京大学)

1896年(明治29年)

内務省入省。

1897年(明治30年)

島根県 参事官

兵庫県 参事官

1901年(明治34年)

内務省 参事官

1908年(明治41年)3月

第11代 千葉県知事 就任。

知事時代、千葉県営軽便鉄道(後の東武野田線の一部)の開通を手がける。

1910年(明治43年)6月14日

韓国統監府総務長官 就任。

朝鮮総督府総務部長官。(〜1911年(明治44年)3月13日)

1911年(明治44年)3月13日

第13代 宮崎県知事 就任。

知事時代 宮崎県営鉄道を建設。飫肥線の敷設、日本初の学究的発掘調査となった西都原古墳群の発掘調査を行う。

1915年(大正4年)

第九代 神奈川県知事 就任。

自治時代 多摩川の改修を指示し川崎市中原区に「有吉堤」の地名が残る。

関東学院の開設に助力。

同年11月10日

大礼記念章

1919年(大正8年)4月18日

第15代 第15代兵庫県知事 就任。

1918年(大正7年)6月29日

勲二等瑞宝章

1922年(大正11年)6月16日 退任

1922年(大正11年)6月12日 ※

「朝鮮総督府政務総監」に就任(〜1924年7月4日)。

※知事退任日と総監就任日に重なりがありますが 資料のママ掲載します。

有吉は軍事権を除く行政・立法・司法の実務を統括し、在任中、朝鮮総督府の日本人高級官僚、特に「生え抜き官僚」との軋轢に加え、関東大震災時の“朝鮮人虐殺”に反発する朝鮮での暴動等の真ただ中でかなり苦労します。

1924年(大正13年)7月4日

その任を解かれ東京に戻ります。

1925年(大正14年)5月7日

第10代横浜市長に就任。

※推薦者 原富太郎、中村房次郎、井坂孝ら

1930年(昭和5年)2月10日

正式に辞意を表明します。

「予算案さえつくれば、その決定は予算を実行する後任市長と市会の自由裁量によるべき…」との一言を残し、

同年4月 貴族院議員 勅選。

1930年(昭和6年)2月26日

昭和6年度の予算が成立する前に辞職。

1933年(昭和8年)

第7代 横浜商工会議所会頭。(〜1942年(昭和17年))

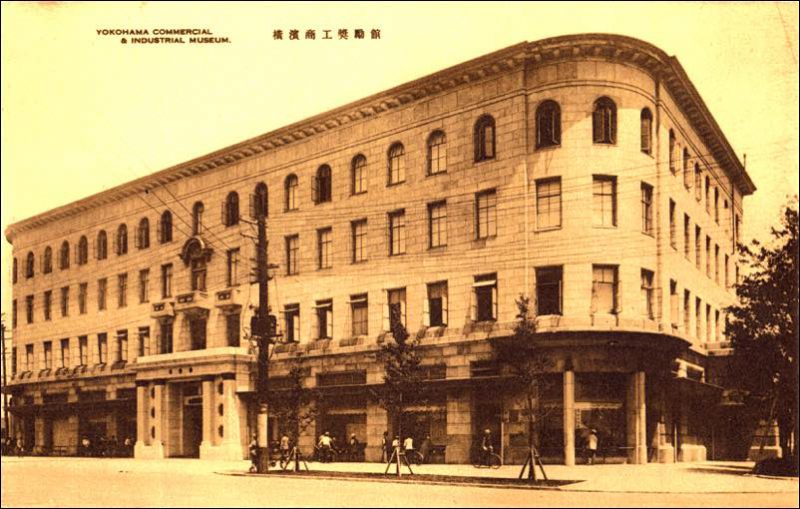

■有吉忠一の横浜

米貨公債で<震災復興資金>を集め、早期復興に努め 大きな成果をあげました。

「大横浜建設」の三大方針

・横浜港拡張

・市営埋立(臨海工業地帯の建設)

・市域拡張

生糸貿易に大きく依存してきた横浜市の体質を脱却して工業化を推進するために臨海部に大規模な工業地帯を建設し企業を誘致し港湾機能を拡充。

広大な後背地の確保(市域拡大)

市長時代から退任後

横浜商工会議所会頭時代精力的に臨んだのが

「東京湾拡張問題」=東京港開港要求でした。

横浜にとって東京開港は死活問題。東京にとっても東京開港を渇望していました。この問題はすでに明治期からくすぶっていた課題で 震災後は政財界を巻き込んでの大問題になっていました。

有吉は横浜・神奈川の意見を取りまとめ東京と横浜との軋轢解消を推進しました。

首都圏の港湾経済を考える上で、都市間で争っている時代ではない!

という視点から 国と東京市との合意を求め奔走します。

最終的には横浜復興で独自に米貨公債により調達した復興資金の残債半分を国に肩代わりしてもらう代わりに東京開港を制限付きで認めるという結論をまとめます。

「(横浜復興に借りた米貨公債を政府に肩代わり叶えば)東京の希望に反対しない事になった、併し満支関係の船は兎に角、英米の大船は東京には寄港出来ぬ、東京港は水深二十五尺、六七千噸級内せいぜい一万噸級を限定とする実情である、夫はさてをき横浜市民も此解決で初めて積極的に振興の業にあたる事が出来るようになったのである、之は昭和十五年の事であるが、この時市税総額八百七十万円で、市の公債費は総額八百九十万円、市税の全額を挙げても尚ほかつ足らぬという窮境であったのである(中略)ああこれで横浜市民のために、震災のあとかたづけが出来たと、肩の荷をおろした感で、大変本懐に思った事である。(有吉忠一 経歴抄)」

◯有吉忠一関係ブログ

■震災復興 横浜拡大

No.232 8月19日 (日)LZ-127号の特命

1929年(昭和4年)8月19日に飛行船ツェッペリン伯爵号は

何故 急遽計画を変更して横浜上空に現れたのか!

第818話【横浜2345】大横浜の時代

■市長エピソード

No.83 3月23日 雨が降りやすいので記念日変更

■県知事時代

No.445 「有吉堤」

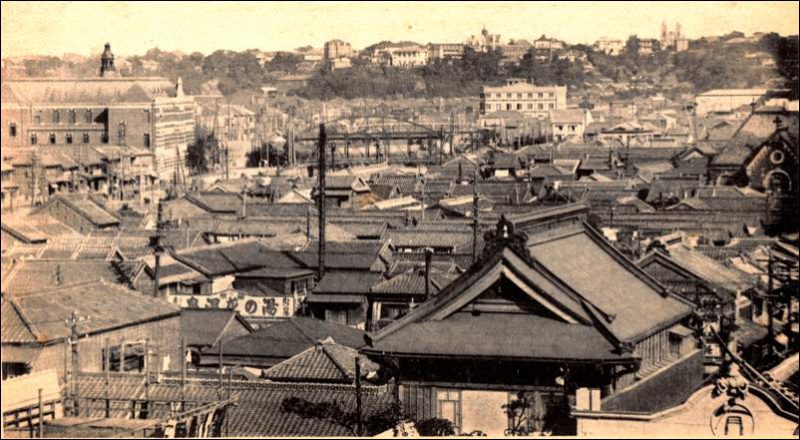

第931話【横浜の風景】伊勢佐木から山手

この画像は、伊勢佐木から山手方向を撮影したものです。

この画像は、伊勢佐木から山手方向を撮影したものです。

撮影時期を推理してみます。

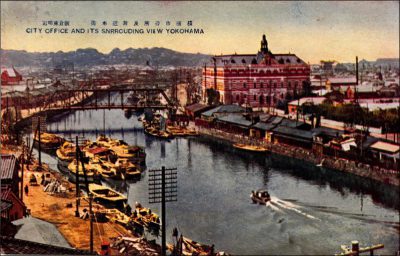

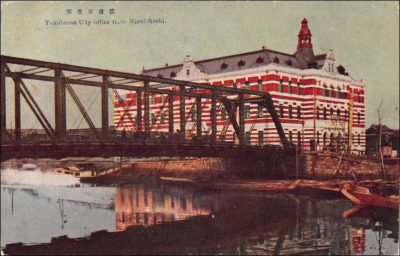

風景の左に横浜市役所が見えます。

歴代の歴史から画像にある市役所は

二代目市庁舎(1911年~1923年)と思われます。

(三つの橋)

市役所の横を流れる派大岡川に架かる

トラス橋の「港橋」と

アーチ橋の「花園橋」、

桁(ガーター)橋の「吉浜橋」が見えます。

代表的橋の構造が三種類見える風景も中々ありませんね。

ちょっと見えにくいですが。

山手の建造物群はまだ本腰をいれて時代別の整理をしていません。いずれやらなければならない課題の一つです。

もう一つ大きなヒントが写っています。

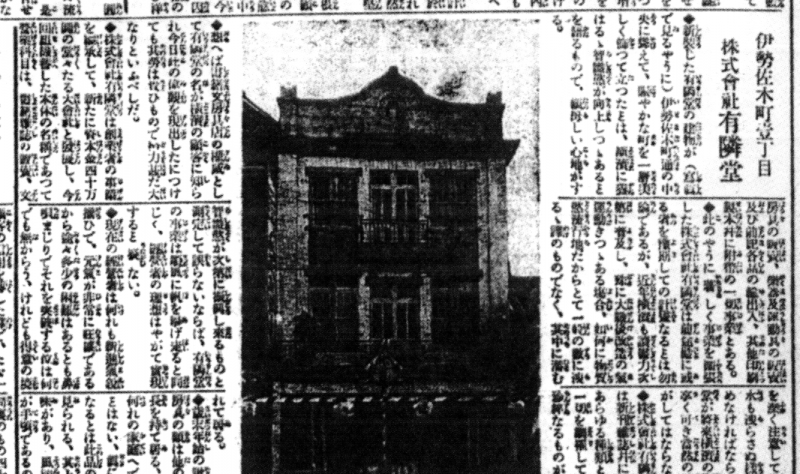

画像の下ギリギリに有隣堂のロゴ看板が見えます。

伊勢佐木にある老舗書店有隣堂本店は「第四有隣堂」として1909年(明治42年)12月13日に創業します。

No.348 12月13日(木)いっさつの本があれば

創業時は木造2階建ての店舗で、

1920年(大正9年)に株式会社となり、これをキッカケに間口5間・奥行15間の3階建店舗を新築します。

ここに写っている社屋は 2階建てなのか三階建てなのか?

このロゴは何時から使われているのか?

このあたりが判ればもう少し絞り込みができるかもしれません。

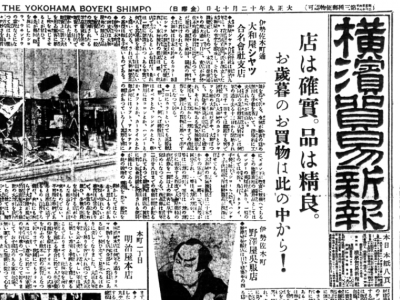

当時の横浜情報として「横濱貿易新報」の大正9年12月17日付け記事に

歳末お歳暮特集が組まれていて、市内のお店紹介記事が掲載されています。

ここに大正9年に完成した有隣堂の紹介記事が写真入りで紹介されていました。

写真外観を確認すると、(画像では見難い)風景写真に写り込んでいる有隣堂と同じだろうと判断できます。

写真外観を確認すると、(画像では見難い)風景写真に写り込んでいる有隣堂と同じだろうと判断できます。

この風景写真は1920年(大正9年)12月から

1923年(大正12年)8月までの間に撮影されたものだろうと思われます。

第930話石油を巡る点と線

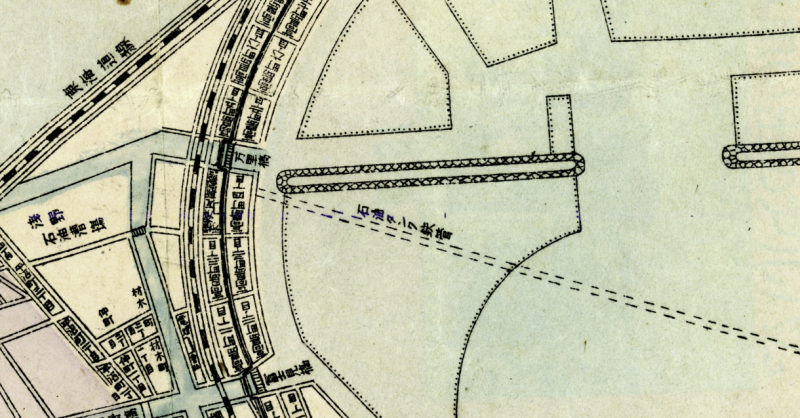

帷子川河口域を調べている過程で、明治38年発行の地図を改めて見直していたらそれまで全く意識していなかった情報が目に飛び込んできました。

万里橋近くから「石油タンク鉄管」が海にまっすぐ伸びています。

万里橋近くから「石油タンク鉄管」が海にまっすぐ伸びています。明治38年の時点で、破線なので予定線かもしれませんが、横浜港内に石油パイプラインがあった?ことを再確認した次第です。

このパイプの使用者は?周辺を確認してみると高島嘉右衛門が造成した鉄道道にあたる「高島町四丁目」に「横浜瓦斯製造所」がありその奥には現在の平沼一丁目に「浅野石油槽場」が記載されています。

この場所は、戦前いち早くメジャー二社の石油会社が進出しましたが、浅野グループがいち早くこのあたりに石油関連施設を設置していたようです。資料を探してみたところ、

1892年(明治25年)

11月浅野総一郎、浅野石油部を設置、ロシア石油販売を開始

帷子川河口域の歴史を石油。製造業関係を中心に調べてみました。

1893年(明治26年)

5月ニューヨーク・スタンダード石油、横浜に日本支店を開設

10月浅野総一郎、横浜に油槽所完成 【関連年表】を作りました。

1884年(明治17年)

山田与七、高島町に山田電線製造所を創業

→「山田電線製造所」が後の古河電工、横浜ゴムとなっていきます。

1888年(明治21年)

6月19日 横浜のジャーデン・マセソン商会、ロシア灯油を初輸入

山田又七、山本油坑舎を設立、新潟県東山油田浦瀬で試掘

高島町遊郭が真金町、永楽町へ。

→「山田電線製造所」の山田与七と日本の石油パイオニアである山田又七は名前が似ていますが、接点は見当たりません。

1889年(明治22年)

4月16日東京ー浜松間開通

6月16日横須賀線開業

7月1日東京ー神戸全通。

小倉常吉は後に小倉石油となる小倉油店を開業。

1891年(明治24年)

横浜船渠工場操業開始。

浅野総一郎、サミュエル商会とロシア灯油の販売契約締結

1892年(明治25年)

6月山田又七ら、石油会社を設立(宝田石油の前身、新潟県古志郡比礼で試掘)

11月浅野総一郎、浅野石油部を設置、ロシア石油販売を開始

1893年(明治26年)

山田又七、「宝田石油株式会社」設立(新潟県長岡:東山油田)。翌年から米国製掘削機を用いて機械掘り採油を開始.。後に他社を次々と買収して日本石油会社と並ぶ本邦二大石油会社のひとつとなる。

5月ニューヨーク・スタンダード石油、横浜に日本支店を開設

10月浅野総一郎、横浜に油槽所完成

1894年(明治27年)

3月21日ニューヨーク・スタンダード(ソコニー)、横浜に支店を開設。

8月日清戦争勃発(〜28年)

12月東海道、軍用線3.5km(神奈川〜保土ケ谷)ショートカット線開通。

1895年(明治28年)

内海(通称・平沼)の埋立開始。

1896年(明治29年)

山田電線製造所、横浜電線株式会社とし平沼に工場を建てる。

No.127 5月6日 あるガーナ人を日本に誘った横浜の発明王

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=488

帷子川、大岡川流域に染物工場、ハンカチのふちどり工場発展、製糸工場群生。

6月29日西平沼町に横浜電線製造KK設立。

1897年(明治30年)

サミュエルは横濱元町に「シェル運輸交易会社」を設立。

湘南海岸で自ら「貝(シェル)」を拾った日々の原点に戻って、「シェル」と称したという。

1898年(明治31年)

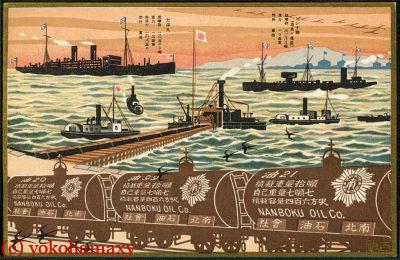

浅野石油部、日本初の鉄製タンク車で石油輸送

1899年(明治32年)

平沼短縮線を一般客線とする。

1900年(明治33年)

4月11日日本のサミュエル商会は、石油部門を分離独立することとし、

横浜に「ライジングサン石油株式会社」を設立(資本金25万円 本店・横浜市山下町)。

1901年(明治34年)

平沼駅開業。

2月ロシアに宣戦布告(日露戦争勃発)

1905年(明治38年)

7月19日平沼亮三の母千代子、出征兵士の歓送でホームと列車の間に落ち死亡。

9月大倉喜八郎・浅野総一郎ら、南北石油を設立。

12月京浜電気鉄道 川ー神奈川開通。

1907年(明治40年)

4月国産ガソリン自動車第1号製作(タクリー号)

第923話【横浜絵葉書】鉄桟橋の群衆2

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=10924

1908年(明治41年) 5月南北石油、保土ヶ谷製油所完成。9月には宝田石油が南北石油を合併。

スタンダード石油と三明商店の間に初めて代理店契約が結ばれた。(小嶌 正稔)

その後、全国の商店と代理店契約を結んでいく。東京神田美土代町大家商店。神戸松村石油。

南北石油(株)保土ヶ谷製油所(神奈川県・保土ヶ谷、原油処理能力3,000バレル/日)がカリフォルニア原油を初輸入。

麒麟麦酒創業。

1908年(明治41年) 平沼の漁民、原油もれに抗議。

1914年(大正3年) 埋立完成、南幸町・北幸町と命名される。

1917年(大正6年) 日本は世界第8位の石油産出国という統計が発表される

1922年(大正11年) 小倉、横浜に原油貯油所完成。

1924年(大正13年) 日本石油、鶴見製油所(神奈川県橘樹郡安善町)を建設。

1925年(大正14年) 2月資本金400万円で「日本フォード社」が横浜市緑町4番地に設立 3月3日アジア初の「日本フォード」製造工場が横浜市神奈川区子安に開設。 http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=6947http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=7846

1927年(昭和2年) 日本ゼネラルモータース設立 以上大正時代までの関連年表を整理しただけで、 横浜と石油の関係が浮かび上がってきました。