ホーム » 2013 (ページ 18)

年別アーカイブ: 2013

No.399 神奈川都構想で抗争

大阪あたりでは「大阪都構想」が話題になっていますが、この話ポッと出てきた話しでは無く、戦前からの市と府県の抗争史の延長線のようです。

政令指定都市「横濱」を材料にしながら、戦後勃発した都市抗争を紹介します。

明治以降、地方自治制度は都市と自治体の試行錯誤の歴史です。

一から説明するとかなり長くなってしまいますので、

サビ!の部分だけ紹介しましょう。サビの部分だけですので少々“辛い”かもしれませんが、ご容赦ください。

(分離独立)

1888年(明治22年)大日本帝国憲法発布にともない市制町村制が施行された当初は、東京市・京都市・大阪市の三市が特例都市でした。

その後、1898年(明治31年)に三市特例が廃止され全国都市の差が制度上は無くなりましたが、都市の拡大に伴い1922年(大正11年)「六大都市行政監督ニ関スル件」の公布で六大都市が自治権を獲得します。

六大都市とは東京市・京都市・大阪市・横浜市・神戸市・名古屋市で現在も日本の中核都市の代表格です。

これらの都市が成長するに従い、上位自治体である<府県>から分離独立を目指すようになっていきますが、戦時体制の一環として1943年(昭和18年)に東京都制が公布されます。

東京府と東京市が廃止され、東京府の区域が東京都になり、「東京都」が誕生します。

東京都は戦時体制から出発した!意外ですね。

他の五大都市も分離独立を目指しますが、

一歩前に進んだのは

1947年(昭和22年)に地方自治法が公布・施行され、特別市制度が創設されます。

(地方制度調査会誕生)

五大都市独立には大きな壁が立ちはだかります。

大都市を抱える府県の「首長」にとって、心臓部の大都市の独立は、死活問題になります。

五大府県は市の独立に大反対します。

新憲法の下で、地方の自治権拡大が謳われますがその単位に関しては議論が煮詰まっていませんでした。そこで、(現在も続く)地方制度調査会が誕生します。

この委員として市の独立反対の急先鋒となったのが、神奈川県知事だった内山岩太郎です。

No.324 11月19日(月)広田弘毅に和平を進言した男像

No.350 12月15日(土)横須賀上陸、横浜で開化。

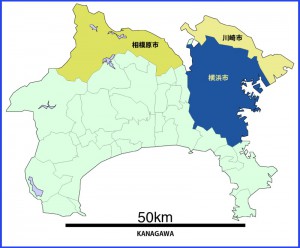

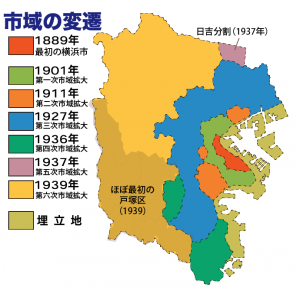

京都市・大阪市・神戸市・名古屋市は全て城郭都市でお城や御所を中心に同心円状に拡がっていますが、横浜市のある神奈川県は全く異なった地勢でした。

神奈川から横浜市が独立したら、川崎市(現在は政令指定都市)が県の飛び地になってしまう。

それだったら

神奈川を東京都のように強化する方向を目指したのです。神奈川都構想???

(犬猿の仲)

神奈川を除く4大府県は、都市形成の歴史背景も関係し消極的だったのに対し、五大都市は一致団結します。分離を心配した川崎市長からも神奈川県の心配は“杞憂”に過ぎないと“梯子を外されて”しまいます。

内山神奈川県知事は、日本国憲法を楯に抵抗します。

日本国憲法95条は、特定の自治体のみに適用される法律(いわゆる地方自治特別法)は、その自治体の住民投票で過半数の同意を得なければ制定できないと定めていたからです。

横浜市の独立は神奈川県民に問え!!と。

横浜市側は住民投票を「当該市にのみ適用される法律」と解釈し県民投票は不要!と主張します。

全国六大都市の独立機運から始まった特別市構想は

最終的に 神奈川県と横浜市のバトルが中核となってしまいます。

以来、この犬猿の仲は現在まで“引きずって”いるようです。

結果、どうして市側が勝利したか?

五大都市チームの一致団結とGHQへのロビー活動が勝因となります。

(中途半端)

五大都市の一部独立が「政令指定都市」というカタチで実現します。

しかしこの「政令指定都市」現在20都市もありますが、制度上不完全である事が多くの当事者、専門家らによって指摘されています。

二重行政の弊害を含め、多くの矛盾を抱えている事も現実です。

その意味で、

府県単位で強い自治権を確保したいとする

「大阪都構想」は明治の「かたき」を「平成」で討とうとしているのかもしれません?

<大阪維新>のネーミングも歴史的に観るとなかなか奥深いものがありますね。

何れにしても、行政の効率化が叫ばれる中、

大都市のマネジメント(地方自治)の再検討期に入った事は間違いありません。

横浜市は大きすぎるのではないか?という議論も時折再燃しています。いっそのこと幕末に戻して相模国鎌倉郡部を「西横浜」武蔵国部分を「東横浜」に なんて妄想しています。

No.398 野毛山公園句碑を訪ねる

野毛山公園には、中村汀女の句碑、佐久間象山の顕彰碑などがあります。

意外と知られていないかも知れません。

公園は大きく三つのブロックに分かれているために、市立中央図書館前に広がる手前の「野毛山」を通過してしまうことが多いからかもしれません。

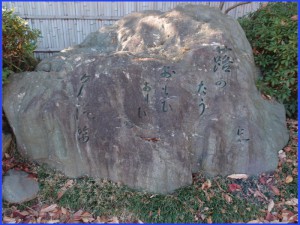

中村汀女(なかむら ていじょ)さんの句碑が質素に建っています。

「蕗のたう おもひおもひの 夕汽笛」

私は句碑のこの周辺の雰囲気が好きです。

桜の季節には多くの見物客が訪れますが、ふだんは人影も少なく静かな空間になっています。初めての方はどうぞ一度お立ち寄り下さい。

中村 汀女は、昭和期に活躍した代表的な女性俳人です。

高浜虚子の次女「星野立子」「橋本多佳子」「三橋鷹女」とともに四Tと呼ばれた大正・昭和を代表する俳人です。

中村汀女さんは一時期、西戸部に暮らしていました。

横浜に因んだ俳人の一人です。

作品には横浜で詠んだ句も幾つかのこされています。

「横浜に 住みなれ夜ごと 夜霧かな 」

「噴水の ましろにのぼる 夜霧かな 」

「船影が つつじのうえに ふとくなる 」

「竜のひげ 夕方落ち葉 やみにけり 」

戸塚区小雀町1160の「灯明寺」境内にも句碑があるそうですがまだ未確認です。

「木蔭はや 彼岸詣での 肩袂」

「たんぽぽや 日はいつまでも 大空に」

「外(と)にも出よ 触るるばかりに 春の月」

「秋雨の 瓦斯(ガス)が飛びつく 燐寸かな」

「とどまれば あたりにふゆる 蜻蛉かな」

「咳の子の なぞなぞあそび きりもなや」

※四T

中村 汀女(1900年(明治33年)4月11日〜1988年(昭和63年)9月20日)

橋本 多佳子(1899年(明治32年)1月15日〜1963年(昭和38年)5月29日)

星野 立子(1903年(明治36年)11月15日〜1984年(昭和59年)3月3日)

三橋 鷹女(1899年(明治32年)12月24日〜1972年(昭和47年)4月7日)

(野毛山公園)

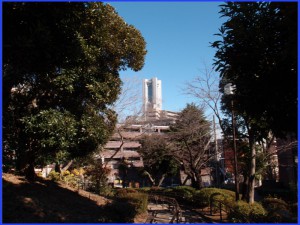

簡単に野毛山公園を紹介しましょう。

この一帯はかつて原善三郎や茂木惣兵衛といった明治期の横浜の豪商が邸宅を構えていた場所でした。

|

| 今はマンションが建っている野毛山邸宅のなごり |

関東大震災によって壊滅し、その復興事業として旧野毛山貯水池や病院などの跡地とともに公園として整備されたものです。

※関東大震災震災復興事業の「公園整備計画」の一つ

日本庭園・西洋庭園・折衷庭園の三つの様式を持つ公園として1925年(大正14年)に着工、その翌年に開園しました。

第二次大戦中はこの場所を陸軍が使用し、戦後は1947年(昭和22年)まで米軍に接収されていましたが、接収解除後の1949年(昭和24年)に日本庭園だった部分に動物園ができ、1951年(昭和26年)には洋式庭園だった部分に児童遊園が造られました。

1972年(昭和47年)児童遊園を廃止し、8月15日に動物園のみ「野毛山動物園」として独立します。

|

| もうすぐ仲間が増えますね |

No.228 8月15日 (水) 夏休みはナイトのげやまへ

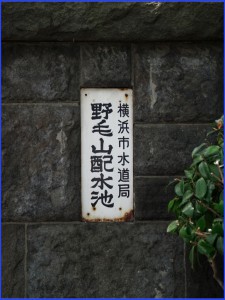

人気の野毛山動物園入口横から吊り橋によって南に道路を渡ると野毛山配水池があります。野毛山配水池は水の備蓄の役割を持つ施設で、現在西区全域と中区・南区の一部の地域にここから水が送られています。

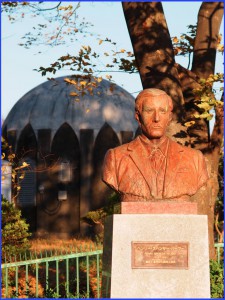

1887年(明治20年)に日本最初の近代水道が創設された際に最初の浄水場があった場所です。ここには「近代水道発祥の地」碑があり、日本近代水道の創設者として知られるヘンリー・スペンサー・パーマーの胸像があります。

野毛山配水池の一角を抜けると開放的な雰囲気の広場になっています。

芝生の部分や植え込みなどは幾何学的に配置され、整然として端正な美しさを持っています。

春は花見の名所です。

|

| 改装前の展望台(現在改装されました) |

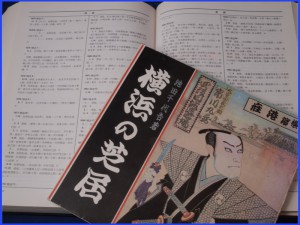

No.397 横浜「座・樓・亭」探し

ブログを書くために資料を探していると

横浜市内の「会場」が多く出てきます。

幕末から大正あたりまで、横浜の輝きを示す傍証として

劇場、料亭の存在は重要になってきます。

今日は、ざくっと 横浜の「座・樓・亭」探しの

中間報告をします。

横浜の「座・樓・亭」探し

最初は簡単にリスト化する程度で済ませよう

と軽く考えていました。

ところがどっこい、重要な役割を演じた会場がかなりありました。

(開港と共に料亭政治開始)

横浜に限った事ではありませんが、

横浜開港と共に新しい「談合場所」が登場します。

横浜は元々半漁半農の小さな村でしたから、城下町や門前、宿場のように

宿泊施設も食事、会合場所もありませんでした。

そこで、劇場・料亭・旅館・会館が開港後、多く開業します。

教会や寺院も会合、講演場所に使われました。

「談合華やかに」

幕末明治の政商、高島嘉右衛門は、

現在の尾上町近くに旅館『高島屋』を開業し、

要人の料亭政治の場を提供し情報力を得ます。

※百貨店「高島屋」とは全く関係ありません。

もう一人

「お倉」なる女将も同様に「富貴楼」を舞台に料亭政治の中心となります。

No.255 9月11日(火) 謎多き尾上町の女将

明治に入り、盛んに料亭政治が行われますが

一方で

お寺、教会、劇場、料亭等が

“市民メディアの役割”を果たすようになります。

世の中の出来事が芝居や義太夫、講談で伝えられます。

代表的人物は横浜でデビューした川上音二郎です。

日清戦争をいち早く戦争劇に仕立てた「壮絶快絶日清戦争」「川上音二郎戦地見聞日記」は空前のヒットとなります。

このように

報告会、時勢講演会等が頻繁に開催されます。

No.208 7月26日 (木)ザ・みなとの劇場

No.176 6月24日(日) 関内の粋といやーー、ね。

名料亭も生まれます。伝説の

割烹料亭「千登世」や現在も現役の料亭「田中家」

芝居小屋は現在の伊勢佐木界隈に集中して開業します。

羽衣座・相生座・粟田座・勇座・太田楼・喜楽座・雲井座・佐野茂・蔦座 他

例えば、

羽衣座は関外の大門外(現在の関内駅前国道16号線の並び、東京ガス営業所辺り、羽衣町バス停近く)にありましたが1915年(大正4年)に廃止されます。

No18 1月18日(水) 三度あることは四度ある

No.293 10月19日(金)Citizen of No Country

新富亭

No.109 4月18日 品川の名人濱に死す

(教会も情報発信基地)

芝居小屋はビジネスですが、

政治運動や社会運動のプロパガンダに

教会も多く利用されました。教会というと保守的に感じますが

どっこい かなり過激な講演会も開催されています。

→今年中に在る程度まとめてみたいと思っています。

■羽仁もと子(46)横浜に行き、尾上町の指路協会で開かれた、日本基督教会婦人伝導会社主催の基督教婦人大講演会で、「十字架を負う者は誰」を講演する。植村正久も「十字架周辺の婦人」を講演する。

■島田三郎(68)横浜に行き、尾上町の指路教会で開かれた、横浜文化学会主催第一回講演会で、「内外の形勢とその政治策」を講演する。

■荒畑寒村(17)横浜の海岸教会牧師館で横浜平民結社

(7月25日結成)の茶話会を開く。

■武者小路実篤(36)横浜に行き、蓬莱町のメソジスト教会で開かれた「新しき村」横浜支部の講演会で講演する。

教会はコンサート会場にもなっています。

No.332 11月27日(火)おやかた、濱で一振り。

日本のオーケストラにとってパイオニア的存在といわれた音楽家、近衞 秀麿が1926年(大正15年)11月27日の今日、横浜市の指路教会で新交響楽団の指揮を執りました。

今日はランダムに

横浜の「集会場」を紹介しました。

おいおい この中から 時代の現場となった 物語を紹介していきたいと思います。

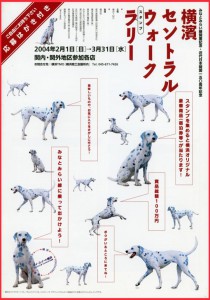

ミニ番外編 2004年2月1日が誕生日

2004年2月1日はブルーダル(Blue Dal)の誕生日です。

ブルーダル?

誕生キャンペーンパンフレットを持っています!

って威張れるほど希少価値はありませんが、

水玉模様が

イメージカラー、インプレッションマークです。

その時(2004年2月)の馬車道です。

工事中でした。

水玉フラッグ見えますか?

http://ja.wikipedia.org/wiki/ブルーダル

誕生日 : 2月1日

血液型 : O型

性別 : 男

好きな色 : 青

最初は リアルなダルメシアンでしたが、

現在はデザイン化して 人気キャラになっています。

2015 年2月1日は、

http://www.bluedal.jp/party2015/

開業54周年記念 ブルーダル展開催!

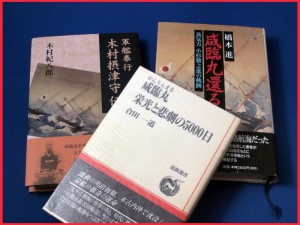

今日番外編で咸臨丸

昨年の「暦で綴る今日の横浜」2月3日で咸臨丸を紹介しました。

No.34 2月3日 ポサドニック号事件で咸臨丸発進

「咸臨丸」は何回か取上げました。

今日は簡略版でご容赦ください。

簡単に「咸臨丸の一生」を紹介しておきましょう。

※全て西暦 和暦は( )で

時代に翻弄されながら、何度も座礁し修理を重ね航海した「咸臨丸」

1857年(安政4年)3月

オランダで誕生。

幕府が注文した木造3本マストの蒸気船で、納品時は「ヤーパン号」

日本に納品され長崎に投錨されたのが9月22日(火)です。

1858年(安政5年)

築地の軍艦操練所所属になり練習船として活用されます。

1860年(安政6年)

咸臨丸太平洋横断が決定します。

当初太平洋横断の予定はありませんでした。

2月4日(土)品川を出帆し横浜着

3月18日(日)サンフランシスコ入港

6月23日(土)浦賀に帰着

1861年(文久元年)

ロシア軍艦対馬占領事件(ポサドニック号事件)が起こり

外国奉行・小栗忠順が咸臨丸で対馬に急派されます。

1862年(文久元年)

幕命による小笠原派遣。輸送・客船として活躍

1868(慶應4年)

4月6日(月)江戸無血開城、五箇条の御誓文

旧幕府脱走軍の船となる。

浦賀沖で座礁

回天丸の曳航で浦賀沖を出発

回天丸との曳航綱が切れて漂流状態にメインマストを切り倒して安定確保。

下田入港

清水を目指して下田出港するが、悪天候で下田に戻る。

蟠竜丸曳航で清水入港

新政府軍の脱走艦隊追捕艦隊の富士山丸が

白旗を掲げた咸臨丸を砲撃し乗員全員死亡。

新政府軍に曳航されて浦賀へ。

1869年11月19日(明治2年)

咸臨丸、浦賀番所での修理が終わり、兵部省管轄から開拓使に移管される。

開拓使運搬船(北海道間定期航路)として活躍

1871年(明治4年)

上総国興津沖で暴風雨により座礁・損傷 修復

片倉小十郎家臣団401名を乗せ、小樽へ向けて寒風沢出帆

航海中に妊婦死亡の為、函館へ進路変更し函館寄港後

11月7日(火)更木岬(木古内釜谷村)沖の暗礁に乗り上げる

咸臨丸、水没/開拓使、咸臨丸を放棄。

No.262 9月18日 (火)咸臨丸の真実!

No.359 12月24日(月)咸臨丸始末記2

No.396 【番外編】今に残る歴史の跡

二日ほど都合で手抜きします。

ご容赦ください。

地図や航空写真を見ていると不思議な場所を発見することがあります。

調べてみると、ある歴史がそこにこめられています。

また、後から資料がでてきて ああこうなっていたんだという場所もあります。

今日はこれまでに紹介したものを中心に

地図に見る不思議な横浜を紹介します。

(野毛のカーブ)

No.88 3月28日 京浜湘南電鉄連結地点

野毛の鉄道用地のなごりについて紹介しました。

【番外編】1月29日 謎解き都橋

(短くも長く続く道)

大正時代の名残です。

No.140 5月19日 ねぎしへいそご!

(余談)石崎川路線

野毛の湘南鉄道予定路線だった街区のなごり同様に

高島町(二代目横浜駅)から保土ケ谷駅に繋がっていた旧東海道本線のなごりがまだ残っています。

(とにかくストレート)

水道道

現在も現役です。

地図で直ぐにわかるまっすぐな道発見!

No.152 5月31日(木) もう一つの近代水道発祥の地

|

| 野毛山動物園脇からまっすぐ続く水道道。かなり起伏がありますが、サイフォンの原理です。 |

(歩く線路)

新しく生まれ変わった工業遺産です。

開港の道

No.62 3月2日 みらいと歴史をつなぐ道

「山下臨港線プロムナード」

No.395 水中地下街

今日は地下街の

「ザ・ダイヤモンド」について紹介します。

(地下街は商店街)

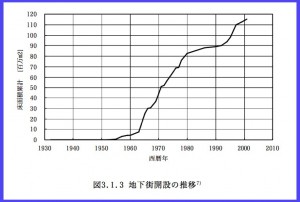

地下街は商店街の一つで新しいカタチです。

日本国内には消防白書(H23年版)では75カ所にあるそうです。

私は“意外と少ない”印象を持ちました。

地下街はコストがかかり導線の太いエリア

都市部(駅に接続して)作られるため

利用機会が多いためかもしれません。

神奈川県内、もちろん横浜市内で最も広い地下街は

横浜市西区の横浜駅西口にある「ザ・ダイヤモンド」です。

http://www.thediamond.gr.jp

|

| かなり前の撮影です。 |

横浜駅西口広場の地下部分にあり、バス乗り場に直結しています。地下4階まであり2〜4階は駐車場となっています。

1964年(昭和39年)12月1日 に「ダイヤモンド地下街」として開業しました。

その後、

1974年(昭和49年)11月 、1980年(昭和55年)9月に一部増築(増床)しますが、近隣エリア(川崎アゼリア)と横浜駅東口(ポルタ)開発に対抗する為に

1984年(昭和59年)9月「ダイヤモンド地下街」「ザ・ダイヤモンド」に改称しリニューアルします。

(横浜駅西口)

横浜駅西口界隈の地下街は「横浜駅開発」の歴史と共に歩んできました。

No.87 3月27日 横浜駅のヘソが変わる

No.207 7月25日 (水)五島慶太の「空」(くう)

(地下街ベスト10)

1位 大阪府大阪市「クリスタ長堀」1997年5月開業81,765平米

2位 東京都中央区「八重洲地下街」1965年6月開業73,253平米

3位 神奈川県川崎市「川崎アゼリア」1986年10月開業56,704平米

4位 愛知県名古屋市「セントラルパーク地下街」1978年11月開業56,370平米

5位 大阪府大阪市「ディアモール大阪」1995年10月開業42,977平米

6位 神奈川県横浜市「横浜ポルタ」1980年11月開業39,133平米

7位 神奈川県横浜市「ザ・ダイヤモンド」1964年12月開業38,816平米

8位 東京都新宿区「新宿サブナード」1973年9月開業38,364平米

9位 大阪府大阪市「なんばウォーク」1970年3月開業36,475平米

10位 福岡県福岡市「天神地下街」1976年9月開業35,250平米

ベストテンの中で、1960年代に開業した地下街は

第2位の「八重洲地下街」1965年6月開業

第7位の「ザ・ダイヤモンド」1964年12月開業

です。

開業当時「ダイヤモンド地下街」は

延べ床面積比較で日本一のスケールを誇りました。

ベストテンの中に、神奈川県の地下街が3カ所、

しかも横浜駅東西に二つあるのは、このエリアの商業集積度を表しています。

地下街の向こうには「百貨店」「ショッピングビル」の地下商店街が繋がっていますので、なお広く感じるのかもしれません。

※日本の法規では、道路・駅前広場・都市公園などの公共用地の地下に店舗・通路があるものを地下街、店舗部分が民有地で通路部分が公共用地の地下のものを準地下街、店舗・通路とも民有地の地下のものを地下階という。また、百貨店の地下階にある食品売り場を中心とした商店街をデパ地下と呼ぶこともある。

横浜「ザ・ダイヤモンド」の特徴は、厳しい地盤環境に

60年代という地下街ラッシュ初期に作られた地下街だということではないでしょうか。極端な表現をすれば、

四方水に囲まれている沼地に街を埋め込んだ

水中商店街といっても過言ではありません。

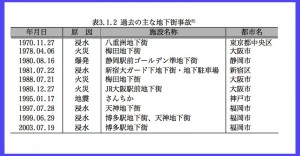

(地下街事故)

地下街は万全な防災体制をとっているはずですが、

事故は起っています。

1965年6月開業の全国第2位「八重洲地下街」が

1970年11月27日に浸水事故を起こしました。

1980年8月16日の静岡で起きた爆発事故も大きな事故でした。

「ザ・ダイヤモンド」を含め、想定外の水害事故が起っている昨今

横浜市市内の地下街もさらなる 防災体制の充実を望みます。

(歴史発見)

昔のフィルムを探していたら

1984年(昭和59年)9月

「ザ・ダイヤモンド」開業の記録が出てきました。

ダイヤモンド地下街が20周年でリニューアルされた時です。

この時に、「ザ・ダイヤモンド」入口に

「魁の像」が建てられ除幕式が行われましたが、

現在は“じゃまもの”扱いされているようで 残念です。

|

| 現在 |

この時に、テレビモニターを使った

新しいメディア(ニューメディアと言い尽くされました)も登場

それから

まもなく30周年を迎える「ザ・ダイヤモンド」

もう一皮 剥けて 古くも新しい 地下空間を

創造してください。期待しています。

|

| 横浜西口雑景 左の青い塔は伊東 豊雄作品です。 |

|

| 横浜西口雑景 |

|

| 横浜西口雑景 |

No.394 フラワー全開!

東横フラワー緑道をご存知ですか?

横浜市神奈川区広台太田町から反町3丁目付近と

神奈川区台町を結ぶ約1.4kmの歩行者専用道です。

今日はこの「緑道(公園)」を紹介しましょう。

(東横線の地下化)

1932年(昭和7年)以来、桜木町と渋谷を結んできた東急東横線は「みなとみらい21線」開業に伴い一部区間が廃止され「東白楽駅〜横浜駅間」が地下化されました。

その内の地下化によって生まれた跡地と鉄道構造物(トンネルと高架橋等)の再活用事業として完成したのが「東横フラワー緑道」です。

(貴重な都心部の空間)

東急東横線は惜しまれながらも2004年(平成16年)1月31日に「桜木町駅」が廃止されました。同時並行して、地下化工事が行われ翌日の2月1日に「みなとみらい21線」と接続し「元町・中華街」まで延伸することになりました。残念な思いもありますが、これによって、貴重な都心部の公共空間を得ることができました。

No.31 1月31日 さよなら路線廃止に沢山のファン

(新しい道)

2011年(平成23年)4月16日に開通した「東横フラワー緑道」は、様々な恩恵を地域の人々にもたらしました。

東横線の難所?だった「高島山トンネル」が遊歩道になったことで横浜駅がぐっと近くなり、逆に横浜駅から高島山近辺へのアクセスが格段に良くなりました。

開通前は、反町駅周辺から横浜駅に徒歩で移動する場合、神奈川区内有数の“高島山丘陵”を越えるか、大きく迂回する必要がありました。

「東横フラワー緑道」と名付けられ約1.4 キロメートルの鉄道用地再整備でこの地区の回遊度が一気に高まりました。

このエリアは、開港の歴史資産が凝縮されていますから

新たな「観光資源」として横浜駅北方向が楽しくなります。

(新太田町駅)

ちょっと余談になりますが

「東横フラワー緑道」の真ん中あたり、現在の東白楽駅と反町駅の間に駅がありました。「新太田町駅」です。

1926年(大正15年)路線の開業と同時に開設され1946年(昭和21年)5月31日に廃止されますが、戦後一時期臨時駅として復活しました。

神奈川公園で開催された「日本貿易博覧会」のために臨時駅「博覧会場前駅」(1949年(昭和24年)3月15日 〜6月15日)として利用されました。

No.75 3月15日 JAPAN FOREIGN TRADE FAIR

「東横フラワー緑道」整備に伴い遺構が無くなってしまったことは残念ですが、記念碑が残されています。今後、東急東横線の歴史と、神奈川区・横浜復興の歴史とともに語り継ぐ空間といえるでしょう。

(歩く楽しさ)

街は歩く楽しさが大切です。

ビジネスや買物で賑わう「横浜駅」ですが、

少し裾野が広がることで横浜駅の懐が深くなり神奈川県のヘソ、横浜市の交通網の要の“文化度”があがるのではないでしょうか。

ぜひ、暖かくなったら白楽駅か横浜駅あたりから、この「東横フラワー緑道」を通り、開港の新しい歴史道をぶらりされることをお勧めします。

※観光キーワード

高島嘉右衛門と高島山

本覚寺とアメリカ領事館

戦災復興と反町公園

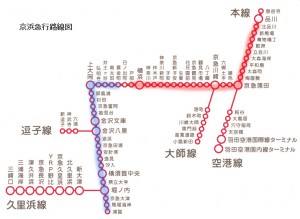

No.393 横浜外環状線に遊ぶ

2001年(平成13年)1月30日、「市営地下鉄4号線」の起工式が行われました。

今日は、東横線日吉とJR横浜線の中山を繋ぐ横浜外環状線「市営地下鉄4号線」沿線を旅します。

(外環状)

「市営地下鉄4号線」グリーンラインは、1960年代より横浜市六大事業の一環として港北ニュータウンとともに構想されてきた高速鉄道事業の一つです。

横浜の鉄道網は 一目瞭然、横浜駅から放射状に伸びています。

東京都心のように「環状鉄道」は 大都市の夢?

No.90 3月30日 環状鉄道の夢

40年越しの計画がようやく動きだし

当初2007年中に全線開業の予定でしたが、日吉〜日吉本町間の一部地権者の同意が得られず、最終的には土地収用法に基づく裁決で2008年3月30日に正式開業することになります。

鉄道マニア視点では、

鉄輪式リニアモーター駆動方式で最高速度80km/hは地下鉄として最高レベルを誇っています。

グリーラインの営業成績はWikiから引用すると

「開業後1か月間の利用客数は53,129人と低迷しており、事前の需要予測の104,000人(当初の予測は13万7,000人)を大幅に下回る結果となったが、一日平均利用者数は2009年4月が約88,800人、2010年4月が約10万人と推移し、2011年5月現在の利用客数は約341.2万人と一日平均利用者数が11万人を突破し事前需要予測の104,000人を超えた。その後は港北ニュータウンへの人口集積と商業施設や企業立地による就業人口に伴い利用者増が見込まれ、事業計画時に想定した一日平均利用者数137,000人に近接しつつある。」

とあるように、利用者は順調に伸びているようです。

(沿線めぐり)

日吉駅・日吉本町駅・高田駅・東山田駅・北山田駅

センター北駅・センター南駅(ブルーライン共有)

都筑ふれあいの丘駅・川和町駅・中山駅

以上10の駅があります。

スタートは日吉駅から。

日吉駅はグリーンラインの接続で大きく変わりました。

東急の駅舎もリニューアルし、学園都市に乗換乗降客がプラスし

これまでとは違った賑わいのある駅周辺に変貌しています。

かつて、この日吉地区はお隣の川崎と合併騒動がありました。

中々熾烈だったようです。

No.91 3月31日 自治体国取り合戦勃発

日吉の町は、駅を挟んで慶応義塾の敷地と駅前商店街がはっきり分かれています。

現在も学生の街です。

■センター北駅・南駅

センター北駅・南駅で「ブルーライン」に地上で接続しますが、

その間に「日吉本町」「高田」「東山田」「北山田」があります。

グリーラインの最大のメリットは、ここにあったと言っても過言ではないでしょう。

港北区北部のバスに頼っていたこの地域の活性化に影響しています。

高田駅は(たかたえき)と濁りません。

同じく

「東山田」「北山田」も

ひがしやまた、きたやまた と濁りません。

関東では珍しい読みです。

(準難読)

都筑区には 古来からの地名が多く“難読”に近いものも多くあります。

勝田町(かちだちょう)

池辺町(いこのべちょう)

川向町(かわむこうちょう)

茅ケ崎中央(ちがさきちゅうおう)

※難読ではありませんが、同じ神奈川県茅ケ崎市と混同しそうな地名です。

(富士山信仰)

横道に逸れますが

冨士信仰は江戸(東京)に名所が多くありますが、横浜も

「富士山信仰」の場所が多く残っています。

浅間神社が代表です。

他に富士見の地名、富士山を模して造営された人工の山や塚も残っています。

市営グリーライン・ブルーラインで「富士塚めぐり」ができます。

市営グリーライン沿線では「山田富士公園」「川和富士塚公園」でしょう。

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/tool/benri/benricho-tsuzukiku.html

■沿線めぐりに戻ります。

「センター北」「センター南」駅は港北ニュータウンの中核になる駅です。

大型ショッピングセンターを中心に多くの商業ビルが集積しています。

共に起伏ある谷戸に作った駅なので、この二つの駅は

谷渡り的な位置にあります。

都筑民家園がおすすめです。

http://tminkaen.org

博物館系では

横浜市歴史博物館

http://www.rekihaku.city.yokohama.jp

センター南からはJR横浜線「中山駅」間に二つの駅があります。

都筑ふれあいの丘駅・川和町駅

共に小さな駅です。これから徐々に開発が進んでいくエリアでしょう。

※(余談)

「都筑ふれあいの丘」は結構長い駅名のほうですが、

長い駅名といえば千葉県です、

東京ディズニーシー・ステーション

東京ディズニーランド・ステーション

ベイサイド・ステーション

リゾートゲートウェイ・ステーション

(延伸計画)

市営グリーラインには延伸計画があります。

横浜外環状の計画はまだ諦めていないようです。

北は「新百合ケ丘」へ

西の日吉から先は「鶴見」まで。

東の中山から先は「二俣川」を通りみなとみらい線へ。

40年越しに実現したグリーライン、

完成にはあとどのくらいの時間がかかるのでしょうか?

【番外編】 1月29日謎解き都橋

始めっから宣言しておきます。

大したことではありません。

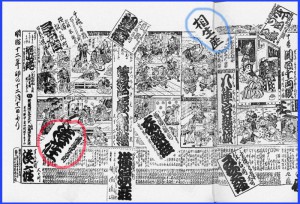

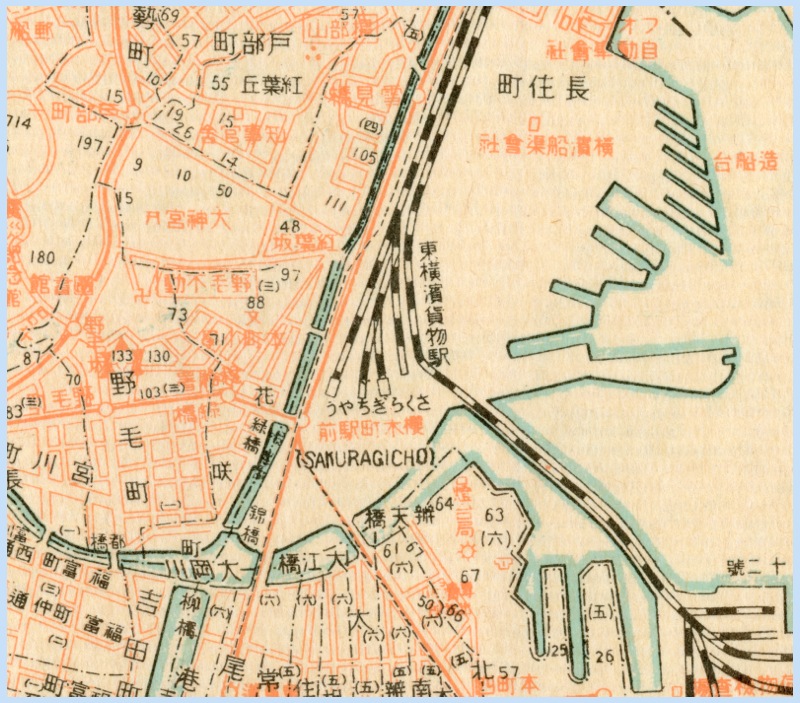

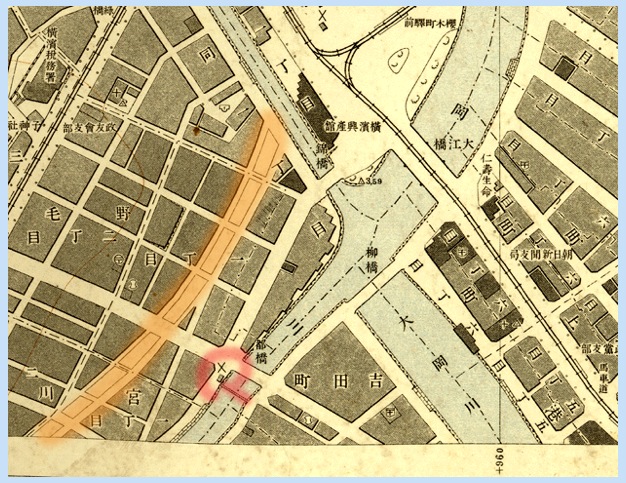

今日は一枚の昔の地図を眺めていたら

不思議なことに気がつきました。

ちょっと謎解きしてみました。

何か変じゃありませんか?

通りと橋の位置がずれています。

一つ上流の宮川橋の向きも変ですね。

単に作成上のミスなんでしょうか?

このマップは昭和四年八月の作成です。

それではこの時期に近い他の地図と比較してみよう

ということで昭和六年の地図が横浜市HPにありましたので

比較してみます。

この地図では、

もう一つ都橋脇に小さな橋がありますね。

この小さな橋が関係しているのでは?

真中の白い建物が交番、その左横に小さな橋の跡が現在も残っています。水道管の橋かなにかでしょうか、地図に掲載されている位置と一致します。

真中の白い建物が交番、その左横に小さな橋の跡が現在も残っています。水道管の橋かなにかでしょうか、地図に掲載されている位置と一致します。

この地図では、湘南電気鉄道(京急の横浜・横須賀区間)桜木町駅直結予定の敷地がはっきり残っていますね。

逆に前掲のマップは湘南電気鉄道用地が途中までしかありません。

この二種類のマップの発表時期の差は2年ですが

測量時期はもう少し時間の開きがあったのかもしれません。

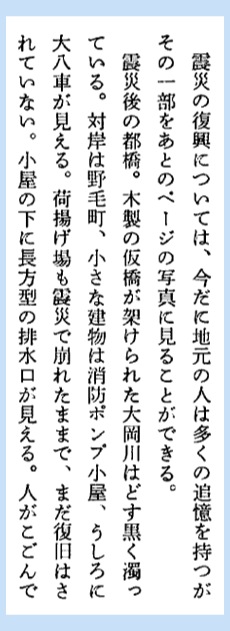

震災復興関係の資料を見ると、都橋は震災で倒壊し木製の仮橋が架けられたとあります。その後、本架橋工事が始まります。

ここの交番も古いんですね、戦前からここにあります。震災の時に避難し助かった場所でもあるようですね。

ちょっと調べてみるだけで

小さな橋にも様々なドラマがあるようですね。

(2016年10月更新)