ホーム » 2013 (ページ 8)

年別アーカイブ: 2013

暦で語る今日の横浜【9月7日】

●1875年(明治8年)の今日

久良岐郡磯子村真照寺旧境内

久良岐杉田村東漸寺塔頭の地上知分を

それぞれ小学校敷地として下渡することについて、神奈川県より内務省へ伺った。「神奈川県史料(5)135〜136」

久良岐郡磯子村真照寺旧境内→磯子小学校(明治6年5月)

久良岐杉田村東漸寺塔頭の地上知分→杉田小学校(明治6年5月)

|

| 写真 さがしてます |

※明治初期(明治10年までに)設立された小学校リスト

1872年(明治5年)

山下小学校 北八朔町1865-3

1873年(明治6年)

子安小学校 新子安一丁目24-1

都岡小学校 都岡町4-8

北方小学校 諏訪町29

鉄小学校 鉄町427(くろがね)

星川小学校 星川三丁目18-1

元街小学校 山手町36

末吉小学校 上末吉一丁目9-1

谷本小学校 藤が丘一丁目55-10

保土ケ谷小学校 神戸町129-4

磯子小学校 久木町11-1

杉田小学校 杉田一丁目8-1

根岸小学校 西町2-46

金沢小学校 町屋町26-26

釜利谷小学校 釜利谷東六丁目37-1

六浦小学校 六浦三丁目11-1

大綱小学校 大倉山4丁目2-1

日野小学校 日野七丁目11-1

田奈小学校 田奈町51-13

富岡小学校 富岡西七丁目13-1

日吉台小学校 日吉本町一丁目34-21

長津田小学校 長津田町2330

戸塚小学校 戸塚町132

市場小学校 元宮一丁目13-1

潮田小学校 向井町三丁目82-1

山内小学校 新石川一丁目20-1

青木小学校 桐畑17

市沢小学校 市沢町781

二俣川小学校 二俣川1-33

石川小学校 中村町1-66

大岡小学校 大橋町3-49

太田小学校 三春台42

1874年(明治7年)

高田小学校 高田町1774

中川小学校 牛久保東二丁目21-1

鴨居 小学校 鴨居四丁目7-15

1875年(明治8年)

川島小学校 川島町1162

神奈川小学校 東神奈川二丁目35-1

1876年(明治9年)

千秀小学校 田谷町1832

このように、明治初期に地域の学校が設立されます。

学校の敷地の多くが地元の協力で

(寺社、私有地等)を寄付し開校された学校が多かったようです。

●1899年(明治32年)の今日

「太平洋電線敷設に関し建議する。」

日本の国際通信に歴史は古く

1871年(明治4年)に始まります。

長崎と上海が海底ケーブルで結ばれ、通信ビジネスが始まりますが、当時最も貿易量が多かった日米間のケーブル通信が実現するには

その後 かなりの時間を必要とします。

長年、日米間は欧州経由で国際電報が取り扱われていました。

日米直結の太平洋ケーブル計画は、通信が欧州からアジアに開通した明治初期から念願でした。特に国内最大の対米貿易都市、横浜にとって

「太平洋ケーブル敷設」は悲願でした。

明治政府にとって最初の外国首脳訪日だった

ハワイ王カラカウア王とも太平洋通信計画が話し合われます。

また、ハワイ国王一行の正確な到着時間も(欧州経由)電信で伝えられます。

No.64 3月4日 日本初の外国元首横浜に

様々なハードルを乗り越え、太平洋を越え日米間にケーブル通信が開通したのが

1900年(明治39年)8月まで待たなければなりませんでした。

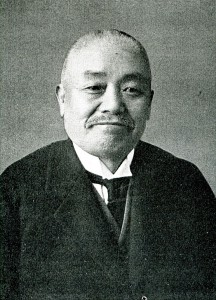

この太平洋通信事業成功に尽力したのが

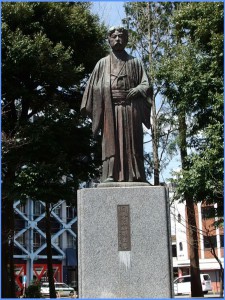

「大谷嘉兵衛」氏です。

No.345 12月10日(月)Tea or Coffee?

大谷嘉兵衛、三重出身の実業家で明治大正期の横浜史に欠かせない重要人物ですが

横浜での“大谷嘉兵衛”知名度は??????

1899年(明治32年)9月7日の今日

横浜商工会議所会頭 大谷嘉兵衛は

10月に米国フィラデルフィアで開催された

第一回国際商業会議所会議に出席する前に

「太平洋電線敷設に関し建議」し、

アメリカに渡り日本代表として米国に建議書を渡します。

多くのハードルを乗り越え サンフランシスコ・ハワイ・マニラまでが開通し、

すでにマニラ・香港間の回線と繋いで通信回線が

太平洋を繋ぐことになります。

No.26 1月26日 横浜東京間電信通信ビジネス開始

この太平洋通信回線の開通が

日露戦争(後には真珠湾攻撃)に深く関わっていきますが、

その話しは別の機会に。

※大正時代ですが

一通の電信が大問題となった「大正のロッキード事件」

シーメンス事件も横浜が舞台でした。

No.23 1月23日 大正の正義

暦で語る今日の横浜【9月6日】その2

●1977年(昭和52年)の今日

1970年〜から始まった派大岡川の埋立が完了した日です。

「派大岡川」?どこの川でしょうか?

派大岡川の埋立によって

かつて和船が積荷や乗船客を運んでいた時代が終わりを告げました。

現在は、首都高速が走っています。

No.187 7月5日(木) 目で見る運河

No.108 4月17日 活きる鉄の永い物語(一部加筆修正)

No.321 11月16日(金)吉田くんちの勘兵衛さん

No.352 12月17日(月)市民の財布を守った都南

「ヨコハマのこだわり」

http://hustle.jp/content/view/52/1/

|

| かつて派大岡川から両岸を見ると こんなかんじ |

●1962年(昭和37年)の今日

市長は二度目の横浜市長に一期在任した“半井清”

次期市長候補選びで紛糾し当時の藤山愛一郎に一任しますが、

候補を田中省吾とする藤山裁定で自民党横浜市連を二分する大騒動になったのです。

1963年(昭和38年)2月13日には自民党横浜市連再び分裂となり

4月17日に行われた第5回統一地方選挙で自民党は分裂選挙となり惨敗します。

この選挙で当選したのが飛鳥田一雄です。

おりからの革新市長の流れに乗ったとはいえ、自民党の失策といえる選挙でした。

●1969年(昭和44年)の今日

横浜商工会議所観光部委員会(委員長六川英一)は横浜市長に対し「開港記念会館」の取りこわし反対を申し入れます。

※この記事を読んで え!「開港記念会館」を取り壊す!なんて話しがあったんだと驚きました。

1985年(昭和60年)横浜市内で「開港記念横浜会館」創建時の設計図が発見、ドーム屋根等を復元しました。国の重要文化財にも指定され今も威風堂々のジャックです。

No.375 1月9日(水)残した大正の財産

他

「開港記念会館」

http://www.city.yokohama.lg.jp/naka/kaikou/

六川英一さんはアート宝飾の創業者です。1946年(昭和21年)骨董品・美術品の個人商店として開業し、1953年(昭和28年)真珠、貴金属の輸入専門店としてアート貿易を設立します。

http://www.artjewelry.co.jp/company.html

暦で語る今日の横浜【9月6日】その1

今日は紹介するネタがかなりヘビーなものが多く

一つ一つさらに展開できそうです。

チャンスがあれば 挑戦してみます。

●1890年(明治23年)の今日

明治政府は、勅令をもって税関の管轄区域を定めます。

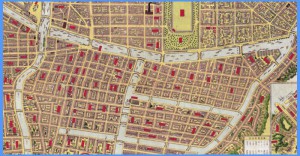

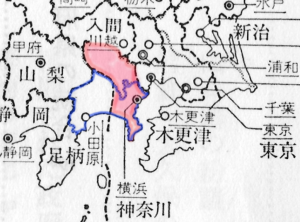

横浜税関の管轄エリアは、(明治4年7月14日の廃藩置県によりますと)

陸前:仙台県、登米県(とめけん)=宮城県北東部

磐城: 角田県、中村県、磐城平県、湯長谷県、泉県、三春県、棚倉県、白河県

下総:多古県、小見川県、高岡県、結城県、古河県、関宿県、佐倉県、生実県、葛飾県、曾我野県

上総:菊間県、鶴牧県、鶴舞県、桜井県、久留里県、飯野県、小久保県、佐貫県、松尾県、一宮県、大多喜県、宮谷県

安房:長尾県、花房県、館山県、加知山県

武蔵:川越県、忍県、岩槻県、浦和県、小菅県、東京府、品川県、神奈川県、六浦県

相模: 小田原県(足柄県)、荻野山中県

伊豆:韮山県

駿河: 静岡県

遠江:堀江県

の11カ国

及び小笠原島の沿岸となりました。

どえらい広範囲が管轄エリアだったことが判ります。

※税関の業務と権限は 恐らく現在より数段広く強いものだったに違いありません。その中核となったのが

「横浜税関」です。

このリストで、廃藩置県当時の「県」を通してもドラマが見えてきます。

横浜の所属した「武藏国神奈川県」は

三多摩地区が入っていたんです。

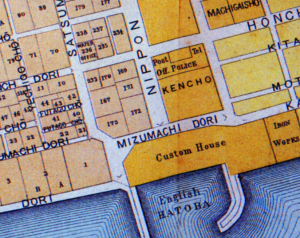

|

| 赤エリアが最初の神奈川、青線が現在の神奈川 |

逆に県央は荻野山中県、県西は足柄県でした。

●1923年(大正12年)の今日

関東大震災で壊滅した十全病院が隣接する平沼邸を仮病舎として借り受け

一般診療を開始しました。震災から六日目でした。

No.432 老松を追い本町に迫る!

(小史)

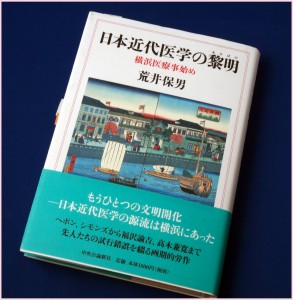

1871年(明治4年)4月20日

横浜元弁天(現・中区北仲通6)に早矢仕有的などにより民間人のための「横浜仮病院」が開設されました。

デュアン・B・シモンズ(Duane.B.Simmons)が週1回の割合で勤務し英米式医療が行われました。

No.162 6月10日(日)日本よさようならである。

長崎に次ぐ日本で2番目の洋式病院でしたが、

同年9月に近隣の失火により類焼し廃止されてしまいます。

1872年(明治5年)7月

中区太田町に神奈川県令大江卓や早矢仕有的などにより「横濱中病院」として再建されました。 シモンズの伝染病予防の必要性を訴えた建議を神奈川権令大江卓が採用します。

1873年(明治6年)12月

西区老松町の野毛山修文館跡に移転し「横浜共立病院」となりました。

1874年(明治7年)2月

「横浜共立病院」を県立とし「神奈川県立十全医院」と改称。

東洋一の設備を誇ります。

当時最も重大な疫学の最先端病院として種痘業務、コレラ対策で中心的役割を担います。

1889年(明治22年)4月

初代院長として正式に広瀬佐太郎が就任し、ドイツ式医学に改められました。

1891年(明治24年)4月

神奈川県から横浜市に移管され、「横浜市十全医院」と改称されました。

1905年(明治38年)4月万治病院の前身である横浜避病院は十全病院から独立します。

1923年(大正12年)9月1日

関東大震災で壊滅したものの、隣接していた平沼氏邸を借り、

9月6日、仮病院を開設しました。

1924年(大正13年)6月

南吉田町(現・南区浦舟町4=現在地)に応急病院を開設します。

1926年(大正15年)11月に「横浜十全医院」が再建されます。

1944年(昭和19年)

「横浜市立医学専門学校」(横浜市立大学医学部の前身)が開校し、

「横浜市立医学専門学校付属十全病院」となりました。

1949年(昭和24年)4月

「横浜医科大学付属病院」と改称します。

1954年(昭和29年)4月

「横浜市立大学付属病院」と改称され現在に至ります。

暦で語る今日の横浜【9月5日】

●1911年(明治44年)の今日

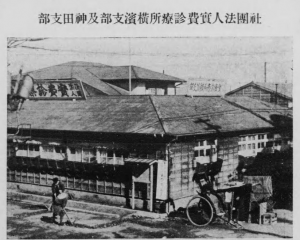

鈴木梅四郎・加藤時次郎が福富町に「社団法人実費診療所横浜支部」を設立しました。

実費診療所とは、下層・中等階級の没落を防ぐ医療を目指した民間医療施設で、医師加藤時次郎と協力して鈴木梅四郎が東京京橋に設立したのを手始めに横浜にも開設されました。

この実費診療所は医療の社会化運動の先駆的役割を担いました。

創設者、鈴木梅四郎は

時事新報から横浜貿易新聞(神奈川新聞)の主筆を経て実業界に入り、王子製紙専務として同社の発展に寄与します。実業家として活動する中、日本の医療制度の貧弱さに危機感を持ち、医療所不足や医療制度の改革を行い実費診療所を始めます。

|

| 横浜診療所 |

この実費診療所に賛同し参加した医師たちに対し

医師会が大反発を起こし医師への処分を行い訴訟になります。

ことの顛末は、

1審判決では原告医師会が全面敗訴します。

控訴審も控訴が棄却されますが

大審院第四民事部(現在の最高裁)は

控訴審判決破棄の判決

事実上の原告側逆転勝訴となります。

※ここには医師会の強い政治的な圧力が反映されたようです。 何時の世も医師会は圧力団体?

●1923年(大正12年)の今日

関東大震災に際しイギリス支那艦隊・アメリカアジヤ艦隊の救援第1船が来港しました。

●1943年(昭和18年)の今日

花月園の動物園で飼育されていた“熊”は戦争のため処理されました。

No.52 2月21日 東洋一の遊園地(加筆修正)

●1950年(昭和25年)の今日

横浜市内の小学校完全給食が実施されました。

戦後アメリカからの支援物資が「ララ物資」として給食が実現しました。

No.346 12月11日(火)ララの羊

●1967年(昭和42年)の今日

第一回全国税関水泳大会横浜税関プールにおいて開催,横浜税関が優勝しました。

「横浜税関プール」ってどこにあったんでしょうか?

それとも横浜税関内にあるんですかね?

|

| 横浜税関 空撮でみる限り該当施設は? |

●1967年(昭和42年)の今日

「政府は原子力船母港の候補地だった横浜市を断念し、青森県むつ市に決定します」

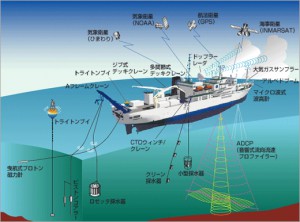

1963年(昭和38年)に観測船として建造計画が決まり母港の候補地が検討されます。この原子力観測船は、「原子力船むつ」と命名され

1969年(昭和44年)6月12日に進水します。

記念切手が発行されるなど、期待の旅立ちでした。

1972年(昭和47年)に核燃料が装荷されます。

1974年(昭和49年)に出力上昇試験が太平洋上で開始されますが、

試験開始早々の低出力で放射線漏れが発生し“むつ市帰港”を拒否され

「原子力船むつ」は彷徨の時代を迎え改修後むつ市関根浜港が新母港となり

1992年(平成4年)1月にすべての航海を終了し、

1993年(平成5年)に原子炉が撤去されて非核化されます。

船体は現在、

独立行政法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)の「みらい」として運航されています。

http://www.jamstec.go.jp/j/about/equipment/ships/mirai.html

●1986年(昭和61年)の今日

市政100周年記念博覧会の実施主体となる「横浜・丘と海の祭り協会」設立

No.84 3月24日 実験都市ヨコハマの春祭り開催

暦で語る今日の横浜【9月4日】

●1886年(明治19年)の今日

「オランダ人シュネル(Edward Schnell)の借地料不払に対し、県では知事の名をもつて、オランダ領事庁裁判局判事宛に訴状を出した 。シュネルは明治6年10月県から借りうけた外国人居留地169番の借地料を期限がすぎても払込まなかつた。」

|

| 現在の港郵便局あたり? |

ここに登場するオランダ人シュネルが幕末期の武器商人“スネル兄弟”の弟かどうか調べていませんが

“スネル兄弟”だとすると

弟シュネル=スネルは、会津藩家老梶原平馬が河井継之助を仲介してEdward Schnellからライフル銃780挺と2万ドル相当の弾薬を購入。河井継之助自身も数百挺の元込め銃とガトリング砲を2挺購入しています。兄・John Henry Schnellは梶原平馬の仲介で会津藩の軍事顧問を務めます。戊辰戦争で破れても

兄・John Henry Schnellは、に会津若松の人々約40人と共にカリフォルニア州へ移住し「若松コロニー」という名の開拓地を建設します。

弟共に、スネル兄弟は謎多き二人です。まだまだ新資料で実像が見えてくるかも知れません。

No.169 6月17日(日)私は武器を売らない

※居留地169番というと、1863年(文久3年)に来日したジェラールの事務所があった所と同じ地番です。

No.58 2月27日(月)政治家が辞めるとき

この辺、にわか調査ですので 何れ調べてみます。

●1915年(大正4年)の今日

画家 五姓田義松(ごせだ よしまつ)が横浜市中村町打越の自宅で亡くなります。

享年60歳です。

1936年(昭和11年)3月に横浜の日野墓地にも墓が建てられます。

五姓田はチャールズ・ワーグマンに師事し

1874年(明治7年)川上冬崖の推薦で陸軍士官学校に図画教師として勤務します。

1876年(明治9年)工部美術学校に入学しアントニオ・フォンタネージに師事しますが、翌1877年(明治10年)に退学します。

|

| アントニオ・フォンタネージ |

1880年(明治13年)25歳にして宿望のパリ留学を果たしレオン・ボナに師事、日本人初のサロン・ド・パリ入選作家となります。

晩年は酒に弱れ奇行に走り寂しい生涯を送ります。

※画家フォンタネージhttp://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionArchive/1977/126.htmlフォンタネージは、イタリアの画家。わが国最初の美術学校である工部美術学校の開設とともに、画学教師として政府から招聘されて約2年間教鞭をとっています。58歳のときでした。(Antonio Fontanesi, 1818年2月23日〜1882年4月17日)

●1942年(昭和17年)の今日

「横浜市史稿」の生みの親、市史料調査委員会嘱託“弦間冬樹”さんが22年の勤続に対し市の表彰をうけました。

※横浜市嘱託として大正・昭和戦前期の市史編纂事業に関わった弦間冬樹さん(1879年〜1945年)の資料は横浜開港資料館で閲覧できます。横濱市町名沿革誌、横浜事物起源などの自筆原稿が閲覧できます。

●1976年(昭和51年)の今日

地下鉄

伊勢佐木長者町〜横浜間

上大岡〜上永谷間が開業しました。

地下鉄運賃が改定され1区40円→60円

それまで地下鉄伊勢佐木長者町と県庁を結ぶ連絡無料バスが廃止されます。

というか?なんで無料だったのでしょうね?

No.248-2 9月3日 坂の上の星条旗 改題

清水港パフォーマンス

「長崎港を出たグラント一行は、7月2日に静岡の清水港で漁師達の投網漁のパフォーマンスを見て短時間ですが上陸します。このサプライズにグラントは感激します。このパフォーマンスを担当したのが山本長五郎、清水の次郎長でした。この“仕立て”には米国に渡った咸臨丸・咸臨丸を攻撃した米国製の蒸気戦艦富士山丸、それを斡旋した米国公使プルインのエピソードがあり、グラントはおそらくパフォーマンスの背景を聞いて大声を挙げて笑ったに違いありません。(別掲予定)」

をもう少し詳しく紹介します。

このエピソードには 二隻の艦船と二人の人物が登場します。

●幕府軍艦 咸臨丸

●蒸気戦艦 富士山丸

●米国駐日公使プルイン

●米国駐日公使ジョン・アーマー・ビンガム(John Armor Bingham)

再度整理します。

日本を訪れたグラント将軍(元大統領)は、

静岡県清水に上陸し漁師達の投網漁のパフォーマンスを楽しみます。

そのパフォーマンスを用意したのが

グラントの盟友、米国駐日公使ジョン・ビンガムです。

母国ではホイッグ党(共和党)議員として 共に南北戦争を戦います。

グラントは将軍として北軍を率い 勝利に導きます。

パフォーマンスを仕切ったのが

清水の次郎長(山本長五郎)です。

明治に入り、かつての任侠は清水の町で英語塾を開くなど

地域の発展に大活躍します。

ここに登場したのが明治新政府と戦った幕府残党の乗る軍艦「咸臨丸」です。

「咸臨丸」が一番知られていますね。

1860年(万延元年)に木村摂津守以下に本チームが太平洋を横断した船です。

1860年(万延元年)はまさに南北戦争前夜で、

咸臨丸・ポーハタン号に乗船した日本人メンバーは、

アメリカ史上最悪の内戦直前のアメリカを視察することになります。

咸臨丸は

幕末期に江戸幕府が保有していた蒸気船で初期の軍艦として20年間幕府艦船として活躍しました。

1868年(明治元年)9月咸臨丸は清水港沖で、

新政府の最新鋭軍艦「富士山丸」に追いつかれ攻撃を受けます。

この「富士山丸」

1862年10月14日(文久2年閏8月21日)幕府が米国に発注し

1866年1月23日(慶応元年12月7日)で横浜に到着した軍艦です。

殆ど戦争には使用されず

1868年(慶応4年)幕府が大政奉還に際し

明治政府へ「朝陽丸」「翔鶴丸」「観光丸」と共に上納されます。

この「富士山丸」実は納品直前に起った「下関事件」で

“差し止め”を受け納品が大幅に遅れます。

当時 初代米国公使タウンゼント・ハリスに代り

1861年、エイブラハム・リンカーン大統領はロバート・ヒューソン・プルインを第2代駐日米国公使に任命します。

1862年10月14日幕府がプルインを通して軍艦を発注します。

「富士山丸」はほぼ完成し、納品寸前の

1863年(文久3年)に長州藩が「下関事件」を起こし英仏米蘭との戦争に発展します。

結果は長州の完全敗北となりますが、この戦争の賠償金は“幕府”が負担することになります。

※背景には攘夷思想以外に国内の物価が高騰や大量の金流出による幕府の経済失政がありました。

No.466 19世紀の「ハゲタカファンド」

→欧米4カ国に莫大な賠償金を支払うことになりますが、米国のみこの賠償金を国庫に入れず「債券」として貯金し、明治に入って“不当に得たもの”ということで日本政府に返還します。

幕末の転換期となった「下関戦争」は、米英の外交官にとっても転換期でした。下関攻撃を主導した英国公使オールコックは、本国の命令前に攻撃命令をだしたため、更迭されます。一方、米国駐日公使プルインは英国とは一線を画し日本情勢を冷静に分析します(〜1865年)。

この下関戦争返還金が横浜港の築港整備費用に充てられ、大さん橋ふ頭等が1894年(明治27年)に完成します。

グラント元大統領の対応に当たった駐日公使

ジョン・アーマー・ビンガムに関しては、近年詳細な記録が発見されました。

「ビンガム・ペーパーズ」と呼ばれ 現在資料分析が進んでいます。

ビンガム公使は

1873 年(明治6年)9月25 日、夫人(アマンダAmanda)及び2人の令嬢(エンマ

Emma及びマリーMarie)と共に着任します。

1885年(明治18 年)7月21 日に離任するまで12年間、歴代駐日外交官としては最も長い任期を務め上げました。

在任中は特に「不平等条約」の改正に尽力し日本政府を強力に『バックアップ』し、当時の英国公使パークスと徹底的に衝突した人物です。明治天皇は離任直前のビンガム公使を午餐に呼ぶなど信頼も厚かったようです。

ちょっと説明が下手で 判りにくかったかもしれません。

機会があれば もう少し判りやすく さらに背景も説明したいと思います。

今回はこれにて 御勘弁下さい。

暦で語る今日の横浜【9月3日】

●1879年(明治12年)の今日

「午前八時三十分、グランド氏並夫人・令息の一行、横浜停車場に着、神奈川県庁の馬車に乗車して、元弁天東海鎮守府に暫時休憩、同所海岸より小蒸気船にて米国郵船シテーヲフ東京号へ乗船、同十一時発錨す、此時、神奈川砲台及碇泊の各国軍艦より祝砲を発す、此日其神奈川に至るや、内田町に於て煙火を打揚げ、其通路市街、日米国旗を掲げ祝意を表す、着車の際は内外送迎の官員・紳士・紳商、夥敷縦覧、人は停車場より本町六丁目迄立錐の余地なく群集す、為めに一時往来を止む、又祝砲の響を聞き海岸へ走るあり、或は船を雇ふて海面に浮ぶるあり、恰も海岸に人垣を築きし如く、人々別を惜みて汽船の進航を望見して解散せり」

No.247 9月3日(月)坂の上の星条旗(前)

No.248 9月4日(火)坂の上の星条旗(後)

●1921年(大正10年)の今日

当時皇太子であった裕仁親王(昭和天皇)がヨーロッパ各国を歴訪し、予定通り横浜港に到着した日です。

この皇太子ヨーロッパ訪問は、当時の大問題になります。

日本の皇太子が欧州に訪問することは初めてのことで、賛成・反対で大きな議論となります。この時すでに大正天皇は病中にあり、国政も余談を許さない状況でした。

そこに派閥政争のファクターも加わり混迷の昭和時代に突入する前夜ともいえる状況でした。欧州洋行を推進したのが山県有朋で松方正義や西園寺公望、原敬首相も賛意を示します。

一方宮中内保守派は反山県派と共に“大正天皇の病中に外遊に出ることは不敬である”等の理由から猛烈な反対運動を繰り広げます。

※詳しくは皇太子の洋行問題、是非!調べてみてください。

関係者の同意を取り付け

1921年(大正10年)3月3日から9月3日までの間、皇太子(裕仁親王)はイギリス領の香港に始まり、イギリスとスコットランド。フランス、ベルギー、オランダ、イタリアを訪れます。

9月3日午前9時15分、皇太子(裕仁親王)を乗せた「香取」は航海を終え

横浜港に入港します。

埠頭から淳宮雍仁親王、光宮宣仁親王(高松宮)、閣僚、報道陣が乗る四隻のランチが皇太子を迎えました。

横浜市内も祝賀ムードで「帰朝記念花電車3両も運転」「花火の打上」も実施されました。

出迎えの中に、帝室博物館総長、森林太郎(鴎外)がやや前かがみに歩く姿がありました。

林太郎、晩年の1917年(大正6年)

帝室博物館総長兼図書頭に任命され、在任中は誠実にその職務を務め地味ですが多くの功績を残します。

1921年(大正10年)この日も病気をおして横浜へ向かい皇太子を迎えます。

1909年に横浜市歌を作詞したときの思い出も過ったかもしれません。

そして林太郎は翌年の1922年(大正11年)に亡くなります。60歳でした。

歌人木下利玄(35歳)も「横浜に行き、東宮帰朝の港を見物し、夜の花火を見て帰る。」と日記に残しています。

●1934年(昭和9年)の今日

「株式会社日本飛行機製作所」(横浜市金沢区昭和町3175番地)

発起人総会が開催され10月11日に設立されます。

http://www.nippi.co.jp

根岸競馬場・大桟橋・新港両埠頭が米軍の接収を受けます。

暦で語る今日の横浜【9月2日】

●1896年(明治29年)の今日

アララギの歌人であり、斎藤茂吉、島木赤彦などと親交があり同時代に活動した築地藤子(つきじふじこ)が横浜に生まれます。築地は神奈川県立第一高等女学校(現、横浜平沼高校)出身です。息子の別所直樹も詩人、評論家として活躍します。太宰治との親交がありその死までの5年間を師事し太宰関係の著作も多く発表しています。

1993年(平成5年)6月6日没。

No.81 3月21日 猛女養成学校出身

●1916年(大正5年)の今日

インドの詩人タゴールが三渓園に長期滞在後日本を去ります。

No.171 6月19日(火)虚偽より真実へ、暗黒より光明へ 我を導け

この日、9月2日に離日した理由は

1913年(大正2年)9月2日が岡倉天心の命日だったからです。

No.280 10月6日(土)天心と三渓

|

| 福井市内にある天心像 |

●1923年(大正12年)の今日

関東大震災で被害を受けた市庁舎を桜木町の中央職業紹介所に仮市庁舎として移動します。三代目市庁舎となります(1923年(大正12年)〜1925年(大正14年))

No.256 9月12日(火)どこも本庁舎引越は大問題

この他 震災翌日の記録を一部紹介します。

→治療班本部が桜木町の海外渡航検査所に置かれた

→政府は非常徴発令を発布した→戒厳令が布かれた

→臨時震災事務局の官制が布かれた

→県庁仮事務所が海外渡航検査所内に設けられた

→陸戦隊が上陸、市民の救護をはじめた

→税関仮事務所・県港務部が港内コレア丸に置かれた

→飛行隊が出動した

→横浜公園で食料配布

将校・軍属・下士官などの家族住宅を建てる名目で「山下公園」が接収されます。

No.181 6月29日(金) オーシャンビューの35棟解体この他1945年(昭和20年)は

→アメリカ第8軍主力上陸瑞穂・高島・山の内各埠頭接収

→横浜港から米第一騎兵師団などが上陸

→GHQ指令第一号によって軍事施設の保全が命ぜられる

→戦艦ミズーリ号上で降伏文書調印

No.246 9月2日(日)90年後の横浜(加筆修正)

→マーシャルGHQ・AFPAC副参謀長が

占領軍の東京進駐と三布告を

鈴木九萬横浜終戦連絡委員会委員長に提示

●2001年(平成13年)の今日

(第一回)「横浜トリエンナーレ2001」が開幕します。(〜11月11日)

No.196 7月14日(土)きもかわいい

暦で語る今日の横浜【9月1日】

●1956年(昭和31年)の今日

横浜市は「政令指定都市」になりました。

http://ja.wikipedia.org/wiki/政令指定都市

歴史を振り返ると【9月1日】は出来事の記録が多い日です。

年表を整理したら

140項目にも及びました。

●1874年(明治7年)の今日

「この日より洋酒一杯売営業者から免許税、密売者に対しては過怠謝金をそれぞれ徴収することになった。」と神奈川県史料にありました。これは面白そうだったので

No.271 9月27日(木)酒は国家なり

で 取上げました。

●1882年(明治15年)の今日

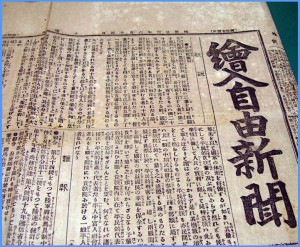

吉田健三(兼造)や竹内明太郎らが日刊の自由党機関紙「絵入自由新聞」を創刊します。

吉田健三は吉田茂元首相の養父です。

英学者であり、明治初期は太田村に醤油醸造業をいとなみ財を築き板垣退助の自由党を物心両面から支援しました。

1882年(明治15年)4月板垣退助が遊説中に暴漢に襲われ負傷した(岐阜事件)のさい、吉田は英一番館(ジャーディン・マセソン商会)横浜支店長、ただちに三井銀行の電報為替で100円の見舞金をおくつた逸話が残っています。

No.72 3月12日 シルクセンター完成式典挙行

高知県宿毛市出身の明治・大正期の実業家・衆議院議員。

小松製作所(現・コマツ)、唐津鉄工所の創立者。

早稲田大学理工学部の設立者としても活躍しました。

吉田茂の長兄で、麻生太郎財務大臣の大伯父にあたります。

日産自動車の前身の快進社等を設立した竹内明太郎の頭文字Tが

国産第1号車のダットサン(DAT)のTであることは有名。

日産は横浜本社となりましたから 少なからず縁がありますね。

※このエピソードは ブログにはアップしていません。

別の機会に 資料、画像を合わせて紹介します。

●1889年(明治22年)の今日

大衆文学の巨峰といわれた白井 喬二(しらい きょうじ)が横浜で生まれました。

当時父が官吏として横浜市に奉職中でしたが 父の転勤生活に伴い青梅、甲府、浦和、弘前と小学校を転々としますが最終的に父の出身地鳥取県米子市の小学校に転入し中学まで鳥取で過ごします。

●1909年(明治42年)の今日

「横浜共同電灯会社」が「箱根水力電気会社」を吸収合併し、「横浜電気株式会社」と改称しました。

No.197 7月15日(日)老舗ホテルを支えた横浜

ここで(余談)として「箱根水力電気」を紹介しています。

「横浜電気株式会社」に関しては かなりブログに登場しています。

No.365 12月30日(日)横浜初の発電所

●1912年(大正元年)の今日

大日本水道木管株式会社(資本金500,000円)が神奈川町に設立され昨年100周年を迎えました。

この大日本水道木管株式会社は現在も神奈川区(鶴屋町)に本社を置く木槽及び工業用冷却塔の製造販売大手。

http://www.nihon-mokuso.co.jp

●1932年(昭和7年)の今日

「横浜美術協会」が誕生しました。

会長は大西一郎

顧問に原富太郎

委員は洋画家、日本画家21名で構成されました。

●1952年(昭和27年)の今日

神奈川体育館アイススケート場が開場しました。

2013年4月

財団法人・神奈川体育館と公益財団法人・横浜市体育協会が統合

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1304250055/

神奈川スケートリンク

http://www.kanagawaskaterink.com/index.php

●1973年(昭和48年)の今日

洋光台第三小学校が開校し

洋光台第二小学校に第四分校が開校します。

●1997年(平成9年)の今日

バス運賃が改定されます。200円→210円

地下鉄運賃も改定1区180円→200円

バス短距離定期券新設

地下鉄昼間割引回数券新設→これは使い方でお得!!ですよ。

http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/kyoutuu/kaisuuken.html

No.466 19世紀の「ハゲタカファンド」

長い間外国との交易が制限されていた日本が、

一気に開国へと舵を切ります。

外国事情は皆無ではなく、出島等を通じてかなり幕府関係者も理解していました。

【ミニミニよこはま】No.2 突然外交特区へ

徳川時代を「鎖国」とは最近表現しなくなりました。

ところが、残念ながら経済制度の専門家が通商条約に登場する機会を失い、

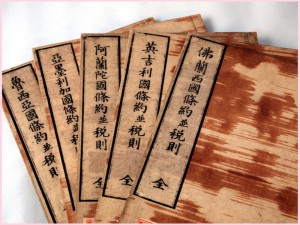

徳川政権は、安政の五カ国条約で

通貨権を放棄してしまいます。幕末の最大の失策が行われます。

舞台は開港場の横浜でした。

このあたりに関しては

No.49 2月18日 過去に学ばないものは過ちを繰り返す

で、「ハゲタカファンド」の餌食となった幕末から明治の通貨権の政策ミスを簡単に紹介しました。

ここでは、幕末の翻弄された幕府の通貨政策について紹介します。

通貨の外貨との交換レート

現代日本も「為替レート」に一喜一憂しています。

金融ビジネスで、日本は今帰路にさしかかっています。

TPPは貿易ではなく“関税・金融”のグローバル化が焦点なんです。

「国際化」と「グローバル化」は違います!

話しを戻します。

開港時に発効した各国との通商条約で

幕末のドルショック、列強にとっては“ぬれ手に粟”のゴールドラッシュが訪れます。

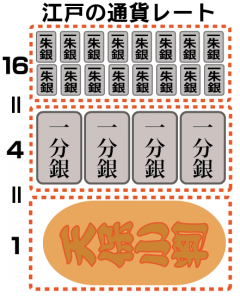

徳川時代の貨幣制度は、金貨も銀貨も両方「本位貨幣」である「金銀複本位制」でした。

幕府の貨幣単位は「両・分・朱」といい、1両の四分の一が朱という四進法でした。鎖国でしたから、海外の金銀レートと全く関係なく独立して金銀のレートが決められていました。

開国するにあたって「通商条約」ですから、貿易の通貨レートをしっかり議論し決定しなければならないのですが…

1853年(嘉永6年)にペリーに開国を求められた時、その対応にあたった外国奉行が国政通貨に全く無知だったようです。

(国内にはしっかり通貨に詳しい役人もいたんですが、初期に外国との折衝には参加できませんでした)

1858年(安政4年)6月日米修好通商条約が結ばれます。

この条約の第5条に「外国の諸貨幣は日本貨幣と同種類、同量を以って通用すべし」

※「外国の諸貨幣は日本貨幣同種類の同量を通用すべし金ハ金、銀ハ銀と量目を以比較するをいふ、双方の国人互ニ物価を償ふニ日本と外国との貨幣を用ゆる妨なし日本人外国の貨幣に慣れざハ、開国の後凡壱ケ年の間各港の役所より日本の貨幣を以て亜墨利加人願次第引替渡すへし向後鋳替の為分量割を出すに及はす、日本貨幣は銅銭を除き輸出する事を得、并ニ外国の金銀ハ貨幣に鋳さるとも輸出すべし」

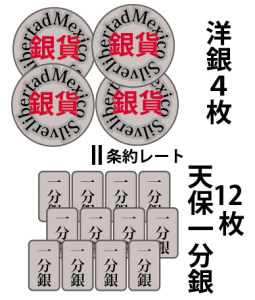

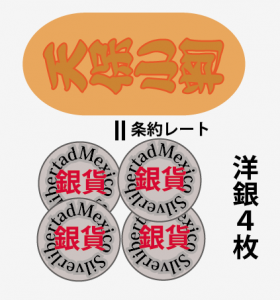

とあり、この条項に基づき、当時事実上の国際通貨として機能していたメキシコ銀を使ったドル貨幣(洋銀)と一分銀の交換比率を1ドル=3分と定めます。

これで日本は

約50万両分=(一両約8万円として400億円)

の金貨を国外に放出し、通貨危機が起ります。

現在ならIFMが乗り出す所ですが、

日本は流出し始めた直後に気がつきますが、すでに遅し!

各国は「条文」を楯に!!!適正レートに応じません。

少しずつ改正し、場当たり的に対応しながら

完全に「通貨権」を回復したのは

なんと 1897年(明治30年)3月までかかりました。

この無謀なレートを交渉で獲得したのが米国総領事タウンゼント・ハリスで、彼も最初、ぼろ儲けしますが 敬虔な聖公会信徒のハリスもさすがに気がとがめたことを日記に残しています。

解りやすく 説明しましょう。まず洋銀で一分銀に換えます。

次に その一分銀で小判に(国内レートで)交換します。

この図で解りますか?

日本の金銀交換率が海外の金銀交換率と大きく異なっていたため為替利益(暴利)を得た訳です。ぐるぐる「洋銀」を交換していくだけで3倍になる訳ですから底なしです。

1860年2月13日(安政7年1月22日)に横浜を出発したポーハタン号に乗った

万延元年遣米使節団は 日米修好通商条約の批准書交換のために米国に向かいましたが、一方で“既に始まっていた金流出の対策として”使節団に天才“小栗忠順”を加え通貨の交換比率の交渉を行います。

小栗は現地で

小判と金貨の分析実験をもとに堂々と日本の主張の正しさを証明しますが、条文を楯に比率の改定までは至りません。

ただこの交渉に関しては、多くのアメリカの新聞が絶賛の記事を掲載しもう少しメディア戦略に長けていたら“米国の正義感”に訴え条約改正が可能だったかもしれません。

(関連ブログ)

No.34 2月3日ポサドニック号事件で咸臨丸発進