ホーム » 2013 (ページ 4)

年別アーカイブ: 2013

横浜年表ピックアップ【10月13日】

横浜の出来事を年表からピックアップしました。

今日はこの日に因んだ

エドワード・モースと

平塚福太郎にスポットライトを当てます。

●1877年(明治10年)の今日

エドワード・シルヴェスター・モース(Edward Sylvester Morse)博士が

横浜の日本亜細亜協会で「日本先住民の証跡」を講演しました。

この年1877年(明治10年)9月に西南戦争が終結しましたが史上最大の内乱に疲弊していた中での、学問への誘いは研究者にとって勇気づけとなったに違いありません。

モースは1877年(明治10年)6月、研究調査のために来日します。

横浜港に到着したモースは文部省に採集の了解を求めるため横浜から汽車に乗って「新橋駅」に向かう途中で汽車の窓から、

大森貝塚を発見したというエピソードは有名です。

モースの日本における功績は、貝塚発見、日本研究の他人類学・動物学という学問的分野の紹介だけではなく、

当時の“お雇い外国人”の刷新を行ったことです。

これまで高い賃金を払っていながら専門でない“お雇い”に代え

専門知識を持つ優秀な外国人教授の来日(招聘)に尽力します。

哲学の教授となったアーネスト・フェノロサはモースの尽力によるものです。

この日講演した「日本先住民の証跡」は

『大森村にて発見せし前世界古器物』から「昔の日本には、アイヌとは別の、食人する人種が住んでいた」と推論したテーマの一部をテーマにしたようです。

その後モースは

1878年(明治10年)に二度目の来日で、北海道を度々訪れ精力的に採集を行います。また

1882年(明治15年)に三度目の来日時にはモースのコレクションに刺激された日本美術研究家のビゲロー(William Sturgis Bigelow)も一緒に来日します。

彼はフェノロサ、ビゲローらと各地を訪れ、日本の(江戸以前)文化採集を行います。

集めた民具は800点余、陶器は2900点に上りました。その多くがボストン美術館に収蔵されています。

モースコレクションから小さな発見

●1912年(大正元年)の今日

横浜「本牧花屋敷」が開園します。

※他の資料では1911年(明治44年)もありますが恐らく1912年が正しいと推測します。理由は下記に。

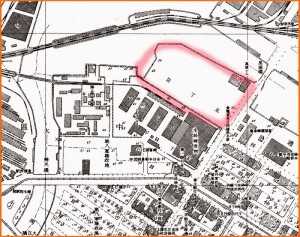

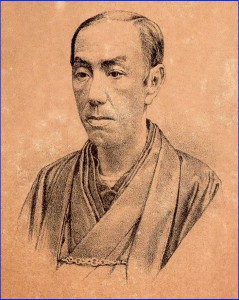

「本牧花屋敷」は東京浅草の「花屋敷」にヒントを得て、当時の土木事業者「平塚組」経営者“平塚福太郎”が作った遊戯施設です。

園内には池や滝を設けて小さな動物園や水族館も併設

初夏には躑躅、秋には菊の花壇が多くの花で埋まり、

演芸の常設小屋もあり多くの人で賑わったそうです。

さらに1914年(大正3年)には海水浴場を併設します。

ここに遊園地を作るキッカケとなったのが

1911年(明治44年)12月

横浜電気鉄道(現在の横浜市電)の本牧線が西ノ橋と箕輪下(現本牧原)間が開通したことで

一気に本牧エリアの利便性が高まったことです。

この「本牧花屋敷」建設には近くにある「三渓園」の原富太郎も応援したそうです。

そもそも、原三渓は当時最先端の路面電車を本牧三之谷に引くことを強く望んでいました。しかし本牧に鉄道を通すには

山手の山にトンネルを掘らなければならないという難題が立ちはだかる状態でした。

この本牧隧道の工事を請負ったのが「平塚組」の平塚福太郎でした。

|

| 昔の名残はごく一部に残されています |

一帯の整地工事も同時に行い、住宅販売ビジネスも同時に行います。東急や阪急が行う前にデベロッパーとして鉄道連動型地域開発ビジネスの先駆けとなります。

「本牧花屋敷」完成後、平塚福太郎は自宅を本牧に移ししばらく暮らしていたそうです。この時に引越してきた家族に息子の平塚武二(当時小学校2年)が居ました。

※平塚 武二(ひらつか たけじ)

戦前の昭和、戦後初期の時代に活躍した児童文学作家です。

鈴木三重吉に師事し、雑誌「赤い鳥」の編集に携わり『魔法のテーブル』『Q』などを発表します。

1942年(昭和17年)童話集『風と花びら』を発刊。

戦後は空想と風刺にあふれた「ウイザード博士」などの童話を発表するなど古典や神話、歴史に取材した作品に優れたものがあり、代表作は『馬ぬすびと』『ものがたり日本れきし』、最後の作品は1973年の「ヨコハマのサギ山」あかね書房刊です。

意外なところでは

偕成社から出されている世界のどうわ12巻「イソップどうわ」

文が平塚武二 絵を熊田千佳慕が担当しています。横浜コンビの作品ですね。

弟子には横浜の児童文学者 長崎源之助、

横須賀出身で横浜の 佐藤さとる

いぬいとみこ、神戸淳吉らがいます。

「見たことがありますか」 平塚武二

海をみたことがありますか。

あります あります。

松の木が風にごうごうと鳴っていました。 まつかさを拾いました。

耳にあてたら 波の音が聞こえました。

ずっとむこうにレースのような波が見えました。

山を見たことがありますか。

あります あります。

汽車の窓から 大きな富士山が見えました。

富士山の歌をうたいました。 雪で真っ白な頂きでした。

墨色の空でした。

川を見たことがありますか。

あります あります。 深い深い朝もやでした。

葦の間に カイツブリが 浮いていました。

「ほうーい」とだれか呼んでいました。

しばらくすると 川は朝日で いっぱいになりました。

(以下略)

大正時代、羽振りの良かった平塚組は、本牧花屋敷の経営が上手くいかなかったのか、それとも平塚武二が後継者とならなかったからかどうかわかりませんが会社は消滅したようです。

それでも 本牧花屋敷オープンで、地域が発展し三之谷商店街はこの頃に誕生したと新井恵美子「原三渓物語」に書かれています。

児童文学者の平塚武二は、戦後早々には磯子の間坂に居を構えていたそうですから、本牧を引き払ったのは戦前のことかもしれません。

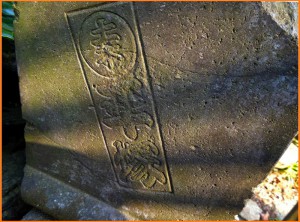

実は 平塚家「平塚組」の名残が 今も三渓園近くに残っています。

本牧三之谷・桜道に ひと際目立つのが「亀の子石神社」

「大昔のこと、漁師の網にかかった大亀がそのまま石に化したのだと伝えられている。いつの頃からかこの亀の子石はのどを守る神、特に百日咳に効験ありとして信仰され、百日咳などを患うと、この神様からたわしを借りてのどをこすり、また小児の食した茶碗をこのたわしで洗うと不思議に咳が治るといわれている。三七の結願で治ると亀の子たわしを倍にして返礼する習わしがある。」(本牧三之谷町内会、横浜本牧観光協会)

ここに古い小さな香台が残っていますが

ここに「平塚組」とあり、ここに寄進し氏子であったことが判ります。

(その他まとめて)

●1925年(大正14年)の今日

横浜市民としてはじめて飯田九一の「初秋」が帝展日本画に入選した。

●1936年(昭和11年)の今日

トーマス転炉の技術導入に関して日本鋼管とドイツデマグ社との契約成立

●1940年(昭和15年)の今日

横浜公園で大政翼賛三国結盟市民大会開催

●1949年(昭和24年)の今日

帝蚕倉庫に北仲通5丁目地先の埋立免許が下ります

●2000年(平成12年)の今日

横浜情報文化センター開館

横浜年表ピックアップ【10月12日】

横浜の出来事を年表からピックアップしました。

●1890年(明治23年)の今日

「イギリス人スペンサーが横浜公園内で軽気球にのつて自由飛行の技を演じた」

昨年の「暦で綴る今日の横浜」ブログで紹介しました。

No.286 10月12日(金)初の空中PR横浜で (加筆修正)

●1899年(明治32年)の今日

「尾崎三良(57歳)横浜港から日本郵船の「八幡丸」に乗り、神戸から京都に向かう。三条実万公四十年祭に列席する。過日の大風雨のため東海道線が不通になったことによる。」

尾崎三良に関しては

「番外編」10月17日こら!ちゃんと仕事せい!

尾崎が向かった三条実万(さんじょう さねつむ)公四十年祭は幕末の公卿三条 実万の贈正一位に追陞[ついしょう]された式典に参列するために京都に向かいますが

(恐らく台風で)鉄道が不通になり、復旧が遅れたために海上ルートで関西に向かいます。

●1919年(大正8年)の今日

「河東碧梧桐(46歳)横浜に行き、神奈川台の田中屋で開かれた送別会に出席する。」

ミモーザを

活けて一日

留守にした

ベットの白く

河東碧梧桐(かわひがし へきごとう)は日本の俳人・随筆家で、伊予松山出身。正岡子規の友人で、秋山真之を敬愛していました。

従来の五七五調の形にとらわれない新傾向俳句運動を起こし俳句界に一時代の足跡を残します。独特の書体で飯田九一文庫百人の一人にも選ばれています。

送別会の行われた「田中屋」は、幕末の開業で坂本龍馬の妻、おりょうが働いていたといわれていることで有名な料亭です。

http://www.tanakaya1863.co.jp

●1922年(大正11年)の今日

松尾邦之助(22歳)逓信省無給嘱託として

横浜港から諏訪丸で出航しフランスに向かいます。

二等船客で船賃は六百七十円だったそうです。

松尾邦之助(まつお くにのすけ)は新聞記者、評論家、翻訳家。

1922年(大正11年)からパリに暮らし、

1928年(昭和3年)に一時帰国しますが日本で結婚、妻を連れて再び渡仏します。

フランスでは藤田嗣治とも親交があり、彼らの支援も受け

出版活動や翻訳活動を行います。

1940年(昭和15年)の日米開戦前夜、

妻ひろが藤田嗣治・高野三三男らと帰国し

松尾邦之助は欧州に留まり敗戦後の1946年1月、引揚船で帰国します。

1958年(昭和34年)『レジオン・ドヌール勲章』を贈られます。

●1934年(昭和9年)の今日

「横浜合併を否認された日吉村で当局糾弾村民大会がひらかれた」

横浜市港北区日吉はもしかすると 川崎市中原区日吉になっていたかもしれません。

この微妙な“国取り合戦”を紹介します。

No.91 3月31日 自治体国取り合戦勃発

●1948年(昭和23年)の今日

第1回県営戸塚競馬開催。

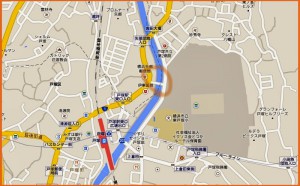

戸塚競馬場は1933年(昭和8年)吉田町の水田を埋め立てて開場します。

現在も柏尾川に架かる矢部町の駒立橋は競馬場に因んだ名前です。

●1977年(昭和52)の今日

横浜市はルーマニアのコンスタンツァ市と姉妹都市として1965年(昭和40年)7月1日に提携し、今日10月12日にさらに交流のはばを拡げる「友好姉妹都市」提携調印のためコンスタンツア市長が横浜市に来訪しました。

|

| ルーマニア国旗 |

他の友好姉妹都市

※サンディエゴ(アメリカ合衆国)→1957年(昭和32年)10月29日提携

※リヨン(フランス共和国)→1959年(昭和34年)提携

※ムンバイ(インド)→1965年(昭和40年)6月26日提携

※オデッサ(ウクライナ)→1965年(昭和40年)7月1日提携→心配です。

※バンクーバー(カナダ)→1965年(昭和40年)7月1日提携

※マニラ(フィリピン共和国)→1965年(昭和40年)7月1日提携

交流に関心のある方は

横浜コンスタンツァ友好委員会

「横浜コンスタンツァ友好委員会事務局」

住所: 〒233-0012

横浜市港南区上永谷2-14-35 光里 友岐 方

電話: 045-843-3071

FAX: 045-843-3008

担当: 光里 友岐(委員長)

横浜年表ピックアップ【10月11日】

横浜の出来事を年表からピックアップしました。

●1879年(明治12年)の今日

「成島柳北(42歳)鎌倉を見物したのち、公田から大岡に出る近道をして五里を歩き、横浜停車場に着く。」

当然、全ての道程が“徒歩”です。昔の人は健脚でした。

成島 柳北 (なるしま りゅうほく)、幕末は幕府の将軍侍講、奥儒者で、明治維新後文学者、ジャーナリストとして活躍します。(姪孫に俳優の森繁久彌)

|

| Wikipediaより |

成島家は19世紀前半から幕府の『徳川実紀』『続徳川実紀』『後鑑』などを編纂する

家に生まれ、将軍家の学問を進講する将軍侍講の任に就きますが批判したために解職。

この頃から洋学を学び、維新後1872年(明治5年)欧米を巡ります。この時に岩倉具視、木戸孝允らと出会い、欧州では共済制度を学び帰国後、安田善次郎と共に日本最初の生命保険会社「共済五百名社」(現在の明治安田生命)を興します。

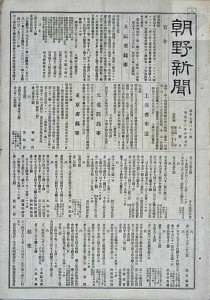

一方で、ジャーナリストとして1874年(明治7年)に『朝野新聞』を創刊し初代社長に就任します。

大隈重信が設立した早稲田大学の初代の議員となり「朝野新聞」社論でも大隈重信の改進党に近い言論を展開します。

前米大統領のグラント訪日の際には接遇委員を勤めました。

ところが、次第にジャーナリズムに関心を失い、文学や風流に傾倒していきます。

彼の代表作?『柳橋(りゅうきょう)新誌』はその名前の通り色街「柳橋」のエッセイとガイドブックを一緒にしたような作品です。

遊郭街の繁盛ぶりを紹介しながら、そこに絡む人々の人情を描きました。

今日紹介した成島柳北、横浜道行の一行は

彼が浜松からの帰途に箱根塔之沢の玉の湯、湯本の福住(萬翠楼)に泊まり、小田原から東海道を上ります。藤沢で昼食後東海道を離れ江の島に行き、江戸時代からの老舗、伊能忠敬も利用した旅館夷屋吉右衛門に泊まります。

※割烹旅館「惠比壽屋」藤沢市江の島1-4-16に現在も営業しています。

そして10月11日の今日、鎌倉を見物したのちに公田から(上)大岡に出る近道を五里歩き、横浜停車場に着く徒歩旅行を終えます。

●1918年(大正7年)の今日

小説家「田村俊子」34歳

朝日新聞記者“鈴木悦”の後を追い横浜港から「メキシコ丸」で出航しカナダに向かいます。その後18年間アメリカ、カナダバンクーバーで暮らしますが、“鈴木悦”が亡くなり1936年(昭和11年)3月31日18年ぶりに帰国します。

官能的な退廃美の世界を描き、自由奔放な生活を私小説にした作品が多い。

日本敗戦直前に上海で脳溢血により客死します。

●1973年(昭和48年)の今日

商工会議所百年史によると

「新相鉄ビル」に横浜高島屋の増設店舗が開店した とありました。

正確には

新相鉄ビルと高島屋ビルからなる「相鉄ジョイナス」の

“横浜高島屋部分”が完成し開店しました。

“ジョイナス部分”は遅れて

1978年(昭和53年)5月に全館リニューアルして開店しました。

屋上にはジョイナスの森彫刻公園、

4階には吹き抜け「市民の憩いの広場」があり当時としては斬新な試みでしたが、途中で店舗となり“先人”の努力が消えていってしまったのは実に悲しい限りです。

※現在横浜駅ビル改築でどうなるのか?

期待したいところです。

ジョイナスの森彫刻公園は

1986年(昭和61年)に横浜市「まちなみ景観賞」

1991年(平成3年)には写真による屋上利用コンクール最優秀賞「建設省住宅局長賞」を受賞。

横浜年表ピックアップ【10月10日】

横浜の出来事を年表からピックアップしました。

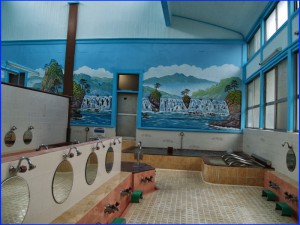

※10月10日は銭湯の日です。

横浜にもまだまだ頑張っている!人気の!銭湯が多くあります。

横浜で最も有名な?銭湯愛好家の集まりが

「横浜銭湯めぐりの会」

http://www005.upp.so-net.ne.jp/sento-meguri/sento.htm

横浜市浴場協同組合

http://www.1126.jp/home.htm

個人的には、1990年代に24軒銭湯はしごしたのがピークで、2000年代には数軒しか利用していませんが、中々良いもんです。

●1877年(明治10年)の今日

「西南の役が平定したので総督有栖川宮・参軍海軍大将河村純義・参軍海軍少将伊藤祐麿が軍艦「丁卯」「春日」「清輝」の3隻にのり東海鎮守府へ凱旋した」

東海鎮守府はまず1876年(明治9年)横浜に仮設され1884年(明治17年)には横須賀に移転しました。

暦で語る今日の横浜【9月28日】

でも紹介しましたが、横浜市内の西南の役に関係する石碑に時々出会います。

日本の最大級にして最後の“内乱”です。

まだまだ不明確なところも多く資料発見が期待されます。

●1894年(明治27年)の今日

川上音二郎(30歳)横浜の港座で、21日まで「日清戦争」を興行する。以来しばしば港座で興行する。

→港座は湊座のことでしょう。

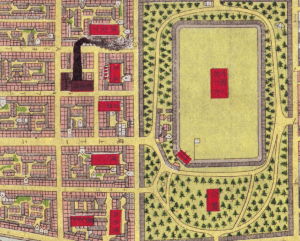

|

| 煙を出す建物の隣が湊座(港座)で、横浜公園に隣接していたようです。 |

No.415 横濱的音楽世界

●1896年(明治29)の今日

「実業家若尾幾造(68)が没した彼は山梨の人で1859年横浜にうつり生糸売込業をいとなんだ。世人から水晶大尽とも呼ばれた」

横浜には開港と同時に、近郊から商人がビジネスチャンスを求めて集まってきます。江戸商人は幕府の関係があったためか堅実さを求める人が多かったようですが、他県からの商人達はかなり手荒い商売をした人たちも多かったようです。

山梨県出身の「甲州商人」、群馬県出身の「上州商人」は絹・生糸関係で多く横浜を目指しました。

No.465 三島と横浜、その縁を探る

●1923年(大正12年)の今日

「馬車道〜日本橋間復旧開通」横浜市営交通八十年史

え?日本橋、と最初驚きましたが、横浜にも「日本橋」の地名と市電の駅がありました。今は名残もありません。

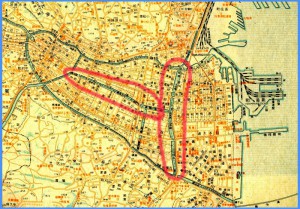

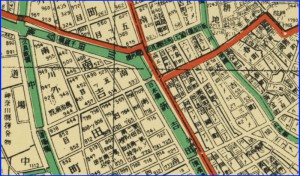

|

| 震災前 |

|

| 震災後 |

※震災で市電の走る道が変わっているのが判ります。

●1954年(昭和29)の今日

「野毛山で紙芝居屋さんの運動会開催。」

手元に資料はありませんが、調べてみたいテーマですね。

“紙芝居屋さんの運動会”とは 果たしてどんな内容だったのでしょうか?

「戦後の街頭紙芝居は1946年(昭和21年)ごろから人気上昇し、GHQ占領時代に最盛期を迎える。しかしその内容が「低劣、俗悪」であり子どもによくないという世論を受けて、自治体が条例や認定制を設け、また業界が自主規制を行ううちに紙芝居はその自由奔放さと輝きを失っていき、その後は1953年(昭和28年)に放送開始した街頭テレビなどにも押されて衰えていった。」(Wiki)

ということですから、この運動会が行われたのが ピーク時の頃であったようです。“自主規制”の一環として 同業者の親睦を兼ねて運動会が開かれたのではないでしょうか。

●1964年(昭和39)の今日

第18回オリンピック東京大会が開催されましたね。

神奈川県下では

サッカー(三ツ沢蹴球場 他)

ヨット(藤沢 江の島)

バレーボール(横浜文化体育館 他)

カヌー(相模湖)が競技会場として使われました(〜24)。

横浜年表ピックアップ【10月9日】

横浜の出来事を年表からピックアップしました。

●1886年(明治19年)の今日

「横浜の麦藁真田紐製造所の新築が落成した」

麦藁真田紐(むぎわら さなだひも)は【麦稈真田紐(ばっかん さなだひも)】とも書き、麦わらを平たくつぶし真田紐(さなだひも)のように編んだものを指します。

真田紐は縦糸と横糸を使って織った平たく狭い織物の紐のことで、麦藁で真田紐のように編んだものを使って麦わら帽子(ストローハット)を作り、日本各地で地場産業として盛んに行われました。

|

| 本文とは関係ありません。埼玉県春日部市の地場産業です。 |

特に戦前は“麦わら帽子”がさかんに外国へ輸出され、製造素材として麦藁真田が製造されました。

その輸出を担ったのが横浜港です。

※絹製品と同様に、需要の高まりに伴い粗製濫造が起こり、全国の麦稈真田製造を行っていた中小企業の多くが破綻します。

1920年頃の工業用ミシンは米国シンガーが独占状態でした。昭和に入り

ブラザー工業が「麦わら帽子製造用環縫ミシン」を開発し大ヒットします。

https://museum.global.brother/guide/zone/1/10?lang=ja&_ga=2.233123099.482062017.1651186413-1442387065.1651186413

「昭三式ミシン(麦わら帽子製造用環縫ミシン)の商標を「BROTHER」と定めて市販開始」

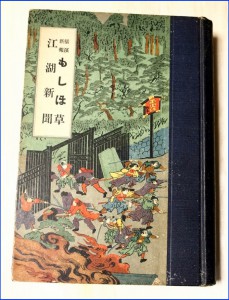

●1926年(大正15年)10月9日付けで

「横浜新報もしほ草・江湖新聞」が明治文化研究会から小野秀雄の校訂で発行されました(全500頁で索引が付いている点が特徴)

元々『横浜新報もしほ草』は、

明治のマルチタレント“岸田 吟香”が米国人ヴァン・リード(Eugene M. Van Reed)と共に慶應四年に横浜の外国人居留地で発行された新聞です。

日本初の日刊新聞「横浜毎日新聞」の誕生以前に横浜で生まれた新聞の一つです。

一方「江湖新聞」は、福地桜痴が1868年(慶応4年)江戸で創刊した佐幕派の新聞で絵入り・総仮名付きの新聞です。

新政府を否定的に論じたため第22号で発禁処分となります。

この二つの画期的な新聞を1926年(大正15年)に復刻し、話題になります。

復刻に尽力した小野秀雄(おの ひでお)は日本のジャーナリズム研究、マス・コミュニケーション研究の先駆者といわれた人物で、「新聞学」「新聞史」を確立した一人です。この本の発行元となった「明治文化研究会」は吉野作造が主宰し、小野秀雄や宮武外骨 他当時の多くの言論人が関わります。

『横浜新報もしほ草』は,神奈川大学のデジタルアーカイブで閲覧できます。

http://klibredb.lib.kanagawa-u.ac.jp/dspace/handle/10487/4462

No.21 1月21日 日中ビジネスに成功した先駆者

●1897年(明治30年)の今日

「大佛次郎、横浜英町で生まれる。」

大佛次郎は横浜出身の代表的な文学者です。

父が日本郵船会社社員だった関係で横浜市に生まれ、明治37年4月に太田尋常小学校に入学するまで横浜で育ちますが、翌月東京新宿に転居します。

港の見える丘公園に大佛次郎記念館があります。

http://osaragi.yafjp.org

彼に関しては 別の機会にぜひ紹介してみたい横浜・鎌倉に関係の深い人物です。

横浜英町は、現在の横浜市中区英町で、黄金町駅の近くです。

●1942年(昭和17年)の今日

「オーストラリア方面の外交官や引揚者を乗せ鎌倉丸が帰国」と横浜市史II・1下1015に記録があります。Wiki『日本郵船戦時戦史 上』では10月8日、大内氏『商船戦記〜世界の戦時商船23の戦い』によれば9月27日とありますがここでは市史を採用しました。

「鎌倉丸」は1941年(昭和16年)日本海軍に徴用され特設運送船となります。

1942年(昭和17年)10月9日の航海が交換船として最後の任務でした。

(交換船)

交換船とは

第二次世界大戦当時に、開戦により交戦国や断交国に取り残された外交官や駐在員、留学生などを帰国させるために関係国の船舶で運航された船のことです。

敵国の関係者と自国の関係者は“中立国に寄港”し、交換が行われました。

交換船は戦時国際法に沿って「交換船として運航される全ての船舶はすべて民間籍であること」と定められたため、民間船舶が“徴用”されることになります。

浅間丸(16,975トン、日本郵船)、龍田丸(日本郵船)、帝亜丸(日本郵船)

※アメリカ生まれのジャニー喜多川(後のジャニーズ事務所社長)も第一次日米交換船グリップスホルム号に乗船し帰国しています。

鎌倉丸は

→1942年(昭和17年)に日英交換船として東アジアの英国領と日本を往復しました。

(再び海軍徴用船)

横浜に最後の交換船として交戦国、自国の関係者を搬送した後、鎌倉丸は再び軍の徴用船として航海に出ます。

1943年(昭和18年)4月15日に神戸からバリクパパンへ向け出航したのが最後の航海となります。

鎌倉丸は1930年竣工時に「秩父丸」と命名されましたが、1939年に鎌倉丸(かまくらまる)と改名されました。その事情を含めエピソードは

No.38 2月7日 鎌倉丸をめぐる4つの物語

●1956年(昭和31年)の今日

「屏風ヶ浦漁協・同海岸埋立反対期成同盟が磯子海岸埋立に反対」

磯子は戦前人気の海水浴場でしたが、戦後最も早くしかも全面的に埋立が行われ工場が誘致されます。

横浜年表ピックアップ【10月8日】

横浜の出来事を年表からピックアップしました。

●1878年(明治11年)の今日

居留地、西波止場沖でボートレースが開催されました。

西波止場沖は かつてグランドホテル他 多くのホテルや

フランス(租界)人居留地があり、外国人のイベントが数多く

開催されました。

1886年(明治19年)にも西波止場沖でヨットレース開催されて

いる記事が出ています。恐らく頻繁に行われていたのでしょう。

No.226 8月13日(月)西波止場の2勝1敗

●1903年(明治36年)の今日

合名会社明治屋設立(代表社員米井源治郎)。

1885年(明治18年)創業者磯野計が横浜万代町で船舶納入業を開始します。これが明治屋の創業にあたります。そして法人化(合名会社)し、二代目社長に米井源治郎が就き、明治屋中興の祖となります。

1911年(明治44年)4月22日株式会社に改組します。

この日に因んで

No.113 4月22日 甘辛両党おまかせ!

●1966年(昭和41年)の今日

野毛山公園遊園地、金のかかる遊戯施設を廃し、子供の遊び場や草木中心の公園としてリニューアル開園します。

●2005年(平成17年)の今日

引退を表明していたハマの大魔神こと佐々木主浩の引退セレモニーが本拠地である横浜スタジアム で行われました。

選手交代で佐々木主浩が告げられると、今日も勝ちを確信しました。

No.300 10月26日(金) 優勝、日本一

No.95 4月4日 横浜DeNAベイスターズの本拠地「ハマスタ」開幕

ベイスターズ優勝は多くの幸運と勢いが重なり実現しました。

1998年(平成10年)9月19日には、

横浜ベイスターズの優勝を祈願する目的で、

横浜駅東口の地下街・ポルタに「ハマの大魔神社」が設置されました。

祀られたのは「ハマの大魔神」で、多くのファンが訪れました。

この神社は佐々木主浩選手が最も得意としたフォークボールの握りをかたどったご神体が祭られ優勝決定後もしばらくは設置され、1999年(平成11年)の1月17日に撤去されました。この間、約1,660万円のお賽銭が集まり、全額横浜市社会福祉協議会 に寄付されたそうです。

佐々木主浩選手は1989年(平成元年)ドラフト1位で横浜大洋ホエールズ(現横浜DeNAベイスターズ )に入団します。

1998年(平成10年)に優勝した後、オフにFA宣言。

メジャーリーグのシアトル・マリナーズ に移籍します。

アメリカンリーグ新人王に輝き

メジャーリーグでも抑え投手として活躍します。

2001年と2002年の2年連続MLBオールスターゲーム登板という快挙を成し遂げ、好成績を収めますが、2003年に故障者リスト入りして以来不振に陥ります。

シーズン終了後、もう1年間残っていたマリナーズとの契約を破棄して退団し、日本に帰国しベイスターズに復帰します。

2004年度、前半は好調な成績を残しますが

8月に入り3試合連続して救援に失敗し2軍落ちとなります。

8月7日に現役引退を表明し、

10月8日(対ヤクルト戦)に行われる予定だった引退試合には佐々木自身が辞退し、セレモニーのみが行われ挨拶で「生涯野球人であることを誓います」と語りました。

http://www.youtube.com/watch?gl=JP&hl=ja&v=iFdL9twD0ww

http://www.youtube.com/watch?v=xC4zFFy7tBI

横浜年表ピックアップ【10月7日】

横浜の出来事を年表からピックアップしました。

今日10月7日は中々記事が見つからず苦労しました。

●1881年(明治14年)の今日

落合直文(19歳)遊学のため東上の途で、箱根湯本の福住に泊まる。

8日に小田原、大磯を経て鎌倉に行き、三橋屋に泊まり

翌日9日、周遊し再泊する。

10日、横浜金沢に向かい西村屋から舟で横須賀に行き、造船所を見学

松阪屋に泊まる。

11日、汽船で横浜に渡り、汽車で東京に着く

「『落合直文著作集』Ⅱ所収「村雨日記」」より

※落合直は歌人、国文学者で

代表歌に戦前教育では有名な「桜井の訣別(青葉茂れる桜井の…)」の作者。

※厳密には前日の福沢諭吉紹介と同じで

横浜には正確には10日に金澤に到着していますが今日としました。

●1930年(昭和5年)の今日

エスペラント講演会が横浜貿易新報社で開催されました。

講演者はジョセフ=シェラー氏。

詳細は不明ですが、大正から昭和初期にかけて

日本では エスペラント活動(運動)が盛んに行われます。

No5 1月5日(木) 漂泊の詩人 永井叔

【雑談】ラブストーリー

「第92回世界エスペラント大会」が横浜で開催されています。

http://www.jei.or.jp/evento/2007-08_uk92/japane/gheneralo.htm

●1959年(昭和34年)の今日

横浜市中区出身の力士「若羽黒」大関昇進祝賀会が

相鉄文化会館内の精養軒で開催されました。

「若羽黒」はクリーニング店を営む家に長男として生まれ小さい頃からわんぱく坊主でしたが立浪部屋に入り活躍し始めた頃には「ドライ坊や(ボーイ)」というニックネームで人気が出ます。

※少し話題はずれますが

クリーニング業発祥の地は横浜です。

フランス山公園へ入る入口に

自然石の大きな石碑が建っています。

1949年(昭和24年)10月場所から14歳の若さで初土俵を踏みます。

しこ名は部屋の大先輩である羽黒山政司に因んで「若羽黒」としました。

1954年(昭和29年)3月場所で新十両に昇進、

1955年(昭和30年)3月場所でスピード新入幕をはたします。

1959年(昭和34年)9月場所では12勝3敗の好成績で場所後に大関へ昇進し

大関昇進祝賀会が開催されます。

同年11月場所では13勝2敗で幕内最高優勝を果たし

「押しの横綱が誕生か」と言われましたが

残念なことに

1960年(昭和35年)1月、綱獲り場所でおおよその期待と予想を裏切り7勝8敗と負け越して以来「綱取り場所」を迎えることはできませんでした。

No.141 5月20日 もしかしたら菊名区?

横浜出身の最初で(最後の?)横綱 33代武蔵山 武(悲劇の横綱と呼ばれました)は港北区日吉の出身で、奇遇なことに港北区役所が開庁した日と同じ5月20日(昭和10年)に横綱昇進が発表されました。

●1937年(昭和12年)の今日

陸軍省、磯子区及び中区の一部に

軍機保護法が適用されます。

(区域内の測量・撮影・模写等の行為を禁止)

12月には磯子区の大半、中区・戸塚区の一部追加

軍機保護法(ぐんきほごほう)

昭和12年8月14日法律第72号

軍事上の秘密、いわゆる軍事機密(軍機)を保護する目的で公布・施行された法律。

元々、1899年(明治32年)に公布された古い法律でしたが、

1937年(昭和12年)に全部改正され対象範囲が拡大、強化されました。

軍人以外に民間人も対象となり、

軍港、要港などの港湾、堡塁、砲台、その他国防のために建設した防禦営造物、軍用艦船、軍用航空機、兵器、陸軍大臣又は海軍大臣所管の飛行場、電気通信所、軍需品工場、軍需品貯蔵所、その他の軍事施設について、測量、撮影、模写(スケッチ)、模造、録取(記録)、複写、複製を禁止又は制限します。

また、陸軍大臣又は海軍大臣は空域、土地、水面について区域を定め、その区域に於ける航空、気象観測、立ち入りの禁止又は制限、外国船舶に対する開港場以外の入港禁止又は制限を行いました。1945年(昭和20年)10月13日に廃止されました。

●1964年(昭和39年)の今日

東京オリンピックの聖火リレー、横浜入りしました。

●1986年(昭和61年)の今日

横浜国際交流ラウンジが 山下町の産業貿易センタービルに開設されました。

●1987年(昭和62年)の今日

第5回アジア地域経済交流横浜会議(YCEDA’87)が

横浜国際会議場をメイン会場にして開催されました。(〜10月9日)

横浜年表ピックアップ【10月6日】

横浜の出来事を年表からピックアップしました。

●1870年10月30日(明治3年10月6日)の今日

福沢諭吉(34歳)は、金澤(当時は久良岐郡で横浜エリアではありませんでした)に一泊、その後横浜に出て三泊します。

9月14日から“家族と”熱海での病気療養を終え帰り道に箱根湯本に二日間滞在します。10月6日に湯本を出て藤沢〜江の島〜鎌倉と回り金沢で一泊します。翌7日に金沢を発ち横浜に出て3泊します。10日朝横浜を発ち東京に戻ります。

福沢のごく普通の日常生活の記録ですが、諭吉は

1870年(明治3年5月中旬)

発疹チフスを患い生死を彷徨います。そこで、熱を下げるために氷が必要になりますが、初夏に天然氷はこの時代殆ど手に入りません。

そこで元福井藩主・松平慶永(春嶽)が所有していたアンモニア吸収式冷凍機を借用し氷を製造し福沢の治療に使い彼は回復します。

完全に健康を回復するのに二、三年かかりましたが、この年の後半は静養に専念した彼にとっての健康面・思想面でも転機となります。

明治の思想家“福沢諭吉”は、日記を残していません。

その代わりに彼の日常を知る手がかりが書簡です。福沢の書簡は確認されているだけでも2,600以上あります。

この、熱海からの病気療養の帰り道を伝えた書簡は、

明治3年10月22日教え子の“阿部泰蔵”に送ったものです。

※阿部泰蔵(あべたいぞう)

三河国豊橋藩の医家に生まれ、儒学、蘭学を学んだ後

1868年(慶応4年)に鉄砲洲慶應義塾に入学しますが

途中戊辰戦争のため帰国(藩)。戦争後、再度入塾し卒業後明治生命保険会社を創業します。

福沢が手紙を送った1870年(明治3年)当時「阿部」は大学南校教授に就いていました。

明治生命保険会社設立以外も丸善商社取締役、東京統計協会特別会員、生命保険会社協会評議員会会長、日本郵船会社監査役 等を歴任します。

No.29 1月29日 福沢諭吉の横浜ワンデーマーチ

●1881年(明治14年)の今日は

29歳の「郵便報知新聞」の主幹“藤田茂吉”が横浜に行き、

町会所(開港記念会館)で開かれた「生糸荷預所事件に関する演説会」で、

「商戦」を演説します。

手元の資料では彼が演説した「商戦」の内容は不明ですが

“藤田茂吉”が演説したこと。

そのテーマが【生糸荷預所事件】だったことが注目に値します。

明治期の日本を支えた生糸貿易の転機となる大事件が生糸荷預所事件です。

※【連合生糸荷預所事件】

1881年(明治14年)生糸取引方法を改革したい横浜の生糸売込業達が輸出生糸の管理組織「連合生糸荷預所」創設を目指します。

一方、「連合生糸荷預所」創設により商品の管理権を失うことになる外国商館との間で生じた紛争です。

最終的に外国商社が約二ヶ月にわたり取引を拒否した事件です。

生糸売込業(輸出側)の主なメンバーは茂木惣兵衛、原善三郎、渋沢喜作など横浜の生糸実業家達でした。

これまで外国商館(輸入側)が生糸の現物を自分たちの手で検査、計量を行っていましたが取引上様々な弊害が生じていました。

日本側は「荷預所」は、「商権」の奪還が設立目的だ!と東京日日・朝野・東京横浜毎日・東京経済雑誌などマスコミと連携し世論を味方に付けようとします。

これに対し外国人商社は「条約違反」「自由貿易に反する」と取引を拒否し外国銀行も資金を止めるなど徹底して対抗します。

横浜の各国領事・公使や神奈川県令(政府)が和解調停工作を行いますが決裂します。

「郵便報知新聞」の主幹“藤田茂吉”が横浜に出向いたのはちょうどこの事件のど真ん中にあたります。

世論は盛り上がりますが、結論は「日本側の敗北的妥協によって終息」となりますが、不平等条約のもとで外国人商社が求めていた“内地通商権拡大”の要求を拒否し居留地貿易(現状維持)を守ったことは、政府ができなかった民間の貿易交渉の成果と評価されています。

この交渉過程には

三井物産会社・三菱系の貿易商会など日本の商社、横浜だけではなく東京の商工会議所も巻き込み、最終的には渋沢栄一、益田孝らの交渉で「日本側の妥協」となります。

「港都横浜」財界人の最初のつまずきでした。

藤田茂吉は

新聞記者、政治家、鶴谷山人・九皐外史・鳴鶴居士・聞天楼主人・翠嵐生等の多くの号を名乗り言論界で明治期活躍します。「郵便報知新聞」の主幹として活躍、自由民権の立場から「東京日日新聞」の福地桜痴と紙上で論戦を展開しライバル紙として言論界をリードします。相馬御風(そうま ぎょふう)は娘婿となります。

豊後国佐伯生まれで、慶應義塾出身で福澤諭吉の直弟子。

郵便報知新聞社に入社し、新聞の主筆、その後立憲改進党に参加。

1890年(明治23年)7月、第1回衆議院議員総選挙に東京府第4区から出馬し当選、衆議院議員を通算二期務めました。

その他、日本橋区会議員、同議長、同衛生会長、東京府会議員、同区部会議長などを歴任します。

明治12年7月29日から8月14日まで10回にわたって「郵便報知新聞」社説で「国会論」を発表し国会開設運動に多大な影響を与えました。

この「国会論」に関しては面白いエピソードがありますので長くなりますが紹介しておきます。

「郵便報知新聞」社説で展開された「国会論」は、草稿を福沢諭吉が書き、藤田茂吉がリライトして掲載したもので、福沢が「福翁自伝」の中でその時の顛末を詳しく述べています。

「明治十年西南の戦争も片付て後、世の中は静になつて、人間が却て無事に苦しむと云ふとき、私が不図思付て、是れは国会論を論じたら天下に応ずる者もあらう、随分面白からうと思て、ソレカラ其論説を起草して、マダ其時には時事新報と云ふものはなかつたから、報知新聞の主筆藤田茂吉、箕浦勝人に其原稿を見せて、「此論説は新聞の社説として出されるなら、出して見なさい、屹と世間の人が悦ぶに違ひない。但し此草稿のままに印刷すると、文章の癖が見えて福沢の筆と云ふことが分るから、文章の趣意は無論、字句までも原稿の通りにして、唯意味のない妨げにならぬ処をお前達の思ふ通りに直して、試みに出して御覧。世間で何と受けるか、面白いではないかと云ふと、年の若い元気の宜い藤田箕浦だから、大に悦んで草稿を持て帰て、早速報知新聞の社説に載せました。当時世の中にマダ国会論の勢力のない時ですから、此社説が果して人気に投ずるやら、又は何でもない事になつて仕舞ふやら、頓と見込みが付かぬ。凡そ一週間ばかり毎日のやうに社説欄内を填めて、又藤田箕浦が筆を加へて東京の同業者を煽動するやうに書立てて、世間の形勢如何と見て居た所が、不思議なる哉、凡そ二三ケ月も経つと、東京市中の諸新聞は無論、田舎の方にも段々議論が喧しくなつて来て、遂には例の地方有志者が国会開設請願なんて東京に出て来るやうな騒ぎになつて来たのは、面白くもあれば、又ヒョイと考直して見れば、仮令ひ文明進歩の方針とは云ひながら、直に自分の身に必要がなければ物数寄と云わねばならぬ共物数寄な政治論を吐て、図らずも天下の大騒ぎになつて、サア留めどころがない、恰も秋の枯野に自分が火を付けて自分で当惑するやうなものだと、少し怖くなりました。併し国会論の種は維新の時から蒔てあつて、明治の初年にも民選議院云々の説もあり、其後とても毎度同様の主義を唱へた人も多い。ソンナ事が深い永い原因に違ひはないけれども、不図した事で私が筆を執て、事の必要なる理由を論じて喋々哺々数千言、噛んでくくめるやうに言て聞かせた跡で、間もなく天下の輿論が一時に持上って来たから、如何しても報知新聞の論説が一寸と導火になつて居ませう。其社説の年月を忘れたから、先達箕浦に面会、昔話をして新聞を尋ねて見れば、同人もチャント覚えて居て、其後古い報知新聞を貸して呉れて、中を見ると明治十二月の七月二十九日から八月十日頃まで長々と書並べて、一寸と辻褄が合つて居ます。是れが今の帝国議会を開く為めの加勢になつたと思へば自分でも可笑しい。」(福翁自伝)

■1887年(明治20年)の今日

根岸競馬場で天皇が競馬を観覧します。

No.130 5月9日 クラベウマ外交の時代(前編)

No.131 5月10日 クラベウマ外交の時代(後編)

■1910年(明治43年)の今日

横浜砂糖商組合が設立されました。

横浜港は砂糖の輸入功としても一時期日本最大の貿易港でした。

昔鶴見区大黒町に「横浜さとうのふるさと」がありましたが、現在は閉鎖されてしまいました。

181系統「横浜さとうのふるさと 行」というバス路線が 博物館閉館後も入っていた記憶があったので調べてみたらまだ残っていました。

「横浜さとうのふるさと館」は、1997年(平成9年)5月に開館し2004年(平成16年)5月に閉館します。この「横浜さとうのふるさと館」は

「パールエース」印の砂糖で知られる製糖最大手会社です。

会社名は砂糖なのに「塩水港精糖株式会社」で、台湾の塩水港に因んで付けられた社名です。「パールエース」株式会社は大洋漁業(株)(現マルハ株式会社)と塩水港精糖株式会社が共同出資で作られた製糖会社で現在は塩水港精糖の完全子会社となっています。

http://www.pearlace.co.jp

■1929年(昭和4年)の今日

保土ケ谷区保土ケ谷町に横浜市児童遊園地が完成開園式が挙行されました。

地味な公園ですが、中々良い公園です。

ちょっと不便なのがネックですが その分 穴場かもしれません。

http://park.hama-midorinokyokai.or.jp/park/kodomo-park/summary/

隣接する「英連邦横浜戦死者墓地」も横浜ならではのメモリアルパークです。

横浜年表ピックアップ【10月5日】

横浜の出来事を年表からピックアップしました。

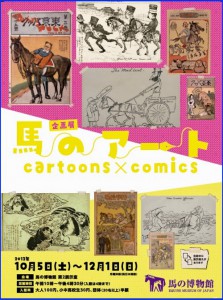

●2013年(平成25年)の今日から

「馬のアート cartoons×comics〜時代を映す諷刺と現代マンガの世界〜」

根岸競馬記念公苑 馬の博物館 第2展示室において開催されます。

会期〜12月1日(日)まで。

休館日:月曜日(但し祝日・振替休日は開館)

入館料:一般100円

小・中・高校生30円

10月20日(日)には「馬とのつどい2013」も関連開催

※森部英司アートパフォーマンス

※武蔵野美術大学ワークショップ

※馬車、ポニー、馬の試乗会

※ホースアトラクション

http://www.bajibunka.jrao.ne.jp

「横山大観展」(良き師、良き友)

横浜生まれの思想家・岡倉天心が創設に関わった東京美術学校第一期生の横山大観展を今日10月5日(土)から11月24日(日)まで開催します。

http://www.yaf.or.jp/yma/index.php

●1894年(明治27年)は

「時刻表記念日」です。

意外と地味な記念日ですが、

鉄道発祥の地、横浜には重要な記念日といえるでしょう。

今日は

日本で最初の月刊時刻表が発行された日です。

時刻表は、1872年(明治5年)新橋・横浜間に日本初の鉄道が開業した時から存在していました。

『鉄道列車出発時刻及賃金表』が駅構内などに貼り出される程度でした。

全国に鉄道網が拡大するにつれて、

情報量が増え冊子体の時刻表が必要となってきました。

1872年(明治5年)10月14日(旧暦9月12日)に鉄道運行が正式開業してから

『時刻表及賃金表』が本町六丁目の横浜活版社から発行されます。

http://www.kaikou.city.yokohama.jp/kids/bunmeikaika/d3_01.html

※横浜活版社に関しては調査中です。

横浜の活版史として 別途紹介します。

「横浜毎日新聞」も横浜活版社から発刊されました。

『時刻表及賃金表』これが日本初の市販時刻表といわれています。

そして、運行ダイヤの最新情報を提供する定期刊行物として

月刊時刻表が1894年(明治27年)10月5日に発刊されます。

手塚猛昌が経営する庚寅(かのえとら)新誌社が刊行した「汽車汽船旅行案内」です。

この時刻表は福澤諭吉がイギリスの時刻表を元にし編纂させ、手塚猛昌が発行したものです。発車時刻や運賃のほか、紀行文等も掲載されていたそうです。

編集した手塚猛昌(てづかたけまさ)は

長州が生んだ“日本時刻表の父”と呼ばれています。

因みに

日本交通公社の時刻表は、

1925年(大正14年)4月に創刊されました。

●1896年(明治29年)の今日

「東海道鉄道工事ならびに停車場位置に関する陳情書を提出する。」

これもかなり深い鉄道ネタです。

1881年(明治14年)5月7日に新橋駅〜横浜駅間の複線化が完了します。

1887年(明治20年)7月11日に横浜駅(初代)〜国府津駅間が延伸開業しますが、その間の駅は程ヶ谷駅(現在の保土ヶ谷駅)・戸塚駅・藤沢駅・平塚駅・大磯駅・国府津駅で

ほぼ現在の駅に近いものです。

1896年(明治29年)の今日出された陳情書は

神奈川駅〜程ヶ谷駅間の変則ルートを直線化する計画が出され

軍用短絡線を陸軍省から譲り受けることが決まったことに関するものだと推察できます。

二年後の1898年(明治31年)神奈川駅〜程ヶ谷駅間の短絡線が開業し、東海道本線となります。この時期に横浜〜茅ヶ崎駅間が複線化されます。

※逆に神奈川駅〜横浜駅間、程ヶ谷駅〜横浜駅間が支線扱いとなります。

→このあたりも 一度整理して 紹介したいと思っていますが

簡略マップ作成の時間と気力が中々できないので 保留中です。

●1967年(昭和42年)の今日

横浜市議会「全員協議会は派大岡川等河川の埋め立てについて審議」

この話しは、かなり面白い(個人的に)ネタであること、

派大岡川を語ると吉田川も語る必要がある。

当然大岡川を含めた

横浜運河物語に発展していきます。

さらには市営地下鉄、首都高速、根岸線まで絡んできます。

→とういうことで現在傍系資料やら 現地調査やら進行中です。

今月中に一定レベルでまとめ 紹介したいと考えています。

●1892年(明治25年)の今日

横浜市立本郷小学校

横浜市栄区中野町16番地の1

1892年(明治25年)10月5日の今日

鎌倉郡本郷村立尋常高等本郷小学校が創立しました。

開港時の児童数は269名でした。

昭和14年4月1日本郷村が横浜市に編入され戸塚区になったことに伴い横浜市本郷尋常高等小学校と改称します。 児童783名

明治20年代の創設は 新しい方?

横浜には結構歴史ある小学校が多いのです。

No.144 5月23日 教育熱は時代を超えて

●1907年(明治40年)の今日

早稲田大学野球部は横浜居留地の外国人チームと東京新宿の戸塚(安倍)球場で試合を行い12-1で勝利しました。

これだけでは【横浜】とあまり関係無し????

さらに調べると翌週にも試合があり今度は横浜で

10月12日に横浜居留地の外国人チームと戦い

3−2でまたまた早稲田が勝利します。

実は 早稲田大学野球部は、この年以外にも

多数横浜の外国人チームと試合を行っていることが

判明。

→1904年(明治37年)

7月2日

横浜居留地外国人チームと戦い28対3で勝利(横浜公園)

4月28日

米国艦船ウィスコンシンチームと戦い7-1で敗北します。

5月25日

さらに米国艦船ウィスコンシンチームと戦い8-7で敗北します。

10月14日

横浜居留地外国人チームと横浜公園球技場で戦い3-2で敗北します。

日程不明

横浜居留地外国人チーム戦9対6にて快勝。

横浜居留地外国人のアマチュアチームと戦い12-2で勝利します。

対米艦チームと戦い5-2で敗北します。

→1907(明治40年)の記録では

9月28日

横浜居留地外国人チームと横浜で戦い10-2で敗北します。

6月4日

米国艦船メリーランドチームと戸塚球場で戦い5-2で敗北します。

5月3日

横浜居留地外国人チームと戸塚球場で戦い12-2で勝利します。

横浜年表ピックアップ【10月4日】

横浜の出来事を年表からピックアップしました。

【人名を検索したらハマってしまいました】

●1905年(明治38年)の今日

第26代大統領セオドア・ルーズベルトの長女アリス・ロングワース・ルーズベルト(21歳)がアジア歴訪の帰りに「ミネソタ号」で再度横浜港に立ち寄ります。

「アリス・ロングワース・ルーズベルト」

|

| 彼女の絵本が発刊されています |

この名から検索で導き出された情報はあらぬ方向に発展し、簡単な紹介では済まなくなってしまいました。

→改めて もう少し整理し 紹介しますが、今日はアウトラインだけ。

アリスの訪日は、歴史的に極めて皮肉な出来事となります。

最初にアリスが日本を訪れたのは

日露戦争で連合艦隊がロシアのバルチック艦隊を破り戦勝気分に浸っていた最中の

1905年(明治38年)7月でした。

|

| 横須賀にある戦艦 三笠 |

大量の戦費を使い、かろうじて勝利した日本は、戦勝をキッカケにアメリカの仲裁に応じようとしていました。

アリスの訪日は、外務大臣小村寿太郎が、セオドア・ルーズベルト大統領に面会するため横浜港を発ち、ニューヨークに到着した時とほぼ同時期でした。

米国大統領の娘アリスはあくまで外交儀礼上の存在で、主な目的は日本皇室との面会でしたが、米国にとって真の狙いは陸軍長官ウィリアム・タフト率いるアメリカ合衆国フィリピン訪問団による「桂・タフト協定」の成立でした。

米国訪問団の表向きの目的は1898年(明治31年)に起った米西戦争によってスペインからアメリカ合衆国にその支配権が移ったフィリピン国情の視察の途中訪問でした。

この訪日中の7月に取り交わされた「桂・タフト協定」の内容は非公式で日本側には残っていません。

●日本は、

アメリカの植民地となっていたフィリピンに対して野心のないことを表明する。

●極東の平和は、

日本、アメリカ、イギリス3国による事実上の同盟によって守られるべきである。

●アメリカは、

日本の韓国における指導的地位を認める。

乱暴に表現すれば

フィリピンはアメリカのものだから手出しするな

英国(日英同盟)に続き米国も日本の安全を保障する

朝鮮半島の支配は黙認する

だからここでロシアをあまり追い込まないようにロシアからは賠償金は取らない(ポーツマス条約)という結果に落ち着きます。

※日露戦争は、日本とロシアの戦争ですが戦場は朝鮮半島と中国大陸です。

ところが

アリスにとって

行きの訪日7月から帰りの訪日10月までの4ヶ月で

世界の状況は一変します。

日本は日露戦争に勝利したものの、ロシアからは賠償金を受け取ることができないままアメリカの仲裁を呑み、アリス訪日の前9月には大暴動(日比谷焼打事件他)が起り桂内閣は退陣に追い込まれます。帰りも「朝野をもって歓迎」を受けたとありますが、行きとはかなり状況が一変していました。

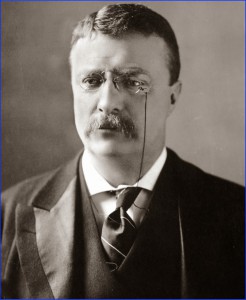

(セオドア・ルーズベルト)

父のセオドア・ルーズベルトは、日本が明治政府になった頃は、極めて親日家でした。

アメリカ人初の柔道茶帯取得者でもある彼は、ハーバード大学の同窓生だった金子堅太郎とは友人として日本を贔屓にしていましたが日露戦争後日本脅威論者として対日強硬派になります。

排日移民法、グレート・ホワイト・フリートによる対日牽制を行います。

アメリカがハワイを併合しようとした際、日本は巡洋艦浪速と金剛がホノルルに入り、アメリカの軍事力行使を牽制し、ハワイ併合を遅らしたという経緯があります。

No.64 3月4日 日本初の外国元首横浜に

ハワイを巡る日米緊張関係は、第二次世界大戦(真珠湾攻撃)開始の半世紀前から始まっていたことになります。

皮肉にもルーズベルトはポーツマス条約締結に至る日露の和平交渉への貢献が評価され1906年のノーベル平和賞を受賞します。

※1898年(明治31年)の米西戦争でアメリカ陸軍第1師団第2旅団長としてマニラを占領した軍人がアーサー・マッカーサーで、ダグラス・マッカーサーの父親です。

その時のフィリピン民政長官となったのが前述のタフトで、アーサー・マッカーサーとは水と油、そりが合わずことごとく対立しアーサーが本国に戻ることで決着します。その後、彼は日露戦争観戦武官として東京に赴任し、自らの副官として呼び寄せたのが次男のダグラス・マッカーサー陸軍中尉でした。

1905年(明治38年)10月29日にダグラス・マッカーサーは横浜に上陸し、11月1日に父親と横浜を発ちアジア歴訪に向かいますが、数日過ごした最初の“横浜”はどのように映ったのでしょうか。

その後、1906年6月末に再度訪日し約三週間横浜と東京に滞在します。

話しはそれてしまいましたが、

日露戦争時にダグラス・マッカーサーは父の戦ったフィリピンと、ロシアに勝った日本に出会っていたことは第二次世界大戦時の彼にとって大きな影響を与えたことは間違いありません。

No.243 8月30日 (木)横浜の一番長い日

No.336 12月1日(土)ホテル、ニューグランド

No.139 5月18日 マッカーサーに嫌われた男

No.252 9月8日(土)横浜終戦直後その3

No.246 9月2日(日)90年後の横浜(加筆修正)

●1906年(明治39年)の今日

「二代目市川左團次(25歳)横浜の喜楽座で開かれた横浜孤児院慈善演芸会に出演する。7日まで続け、以後は通常興行に入る。」

二代目市川左団次、屋号は高島屋

9月に二代目市川左團次を襲名したばかりの興行となります。小山内薫と意気投合し自由劇場を立ち上げ、史上初の歌舞伎海外公演をソ連で行うなど、歌舞伎界に新風を吹き込んだ中興の祖です。

●1937年(昭和12年)の今日

「中区紅葉坂に市教育会館が完成した」

※教育会館って歴史あるんですね。

No.67 3月7日 教育会館にて夜露死苦!

●1985年(昭和60年)の今日

「区名選定委員会、戸塚区分区新区名を市長に報告、A区=栄区、B区=泉区」

栄区と泉区の名前が決まり翌年の1986年(昭和61年)に誕生します。

●1889年(明治22年)の今日

嘉以古樓が相生町三丁目に新築落成します。

嘉以古樓は関内の料亭として倉橋春助が1877年(明治10年)に開業した老舗。

1903年(明治36年)10月3日権利を畠山政吉が得て「割烹料理店 八百政」として開店します。

訪米する尾崎行雄の送別会、市長になる前の若き三橋信方の講演会、市会議員、財界人の会合場所として賑わいました。

●1890年(明治23年)の今日

イギリス人で、ロンドン軽気球会社の支配人

パーシバル・スペンサー(SPENCER, Percival Green 1864年〜1913年)が来日します。

来る10月12日より横浜を手始めに関西・東京で実施する軽気球による飛行ショー開催のために横浜に到着しました。

No.286 10月12日(金)初の空中PR横浜で

●1918年(大正7年)の今日

山下町に在日フランス商業会議所が設立されます。

「シャムブル・デ・コムメルス・フランセイズ・ドウ・ジャポン」

http://www.ccifj.or.jp/jp/

他にもいろいろありましたが

今日は ここまで。