ホーム » 2013 (ページ 7)

年別アーカイブ: 2013

暦で語る今日の横浜【9月16日】

横浜の年表から

今日起った出来事をピックアップしました。

●1889年(明治22年)の今日

横浜税関の検査課翻訳掛を廃し、諸願・届出書類はすべて原文のまま取扱うこととされました。

●1911年(明治44年)の今日

「全市で玉突競技会開催(〜17日)」

とあります。日本のビリヤード史は幕末に始まりますが、四つ玉スタイルでした。

現在のようなポケット・ビリヤードは、1900年頃にアメリカから持ち込まれました。

日本で始めてのビリヤード場が登場したのは

1871年(明治4年)東京にできた精養軒です。

1877年(明治10年)には日本で初めてビリヤード台が製造されるようになります。

1879年(明治12年)東京府内に53か所の「玉突き場」があった記録が東京府の統計に記されています。

昭和時代に入ると全国のビリヤード場は約25,000軒にも上ったそうです。

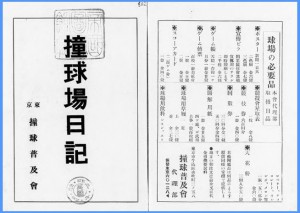

「撞球場日記」

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1030348/3

「玉突全書」

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/861571?tocOpened=1

※必要は発明の母

世界で初めてプラスチック製品が実用化されたのがビリヤード用の玉だったそうです。象の乱獲で象牙の玉が高額となり、普及の妨げとなっていました。

ニューヨークに拠点を置くビリヤードボールのメーカー「Phelan&Collender」社が象牙に代わる球の素材を広く募集し1万ドルの懸賞金が用意されました。

これに刺激された人物が奇跡の発明をします。

1869年(明治2年)自らビリヤードファンで印刷業のジョン・ウェスリー・ハイアットが挑戦した結果、プラスチックが発明されます。

ハイアットはビリヤードボールの素材にニトロセルロースを使用することに成功、これがプラスチックの実用化商品となり「セルロイド」が誕生します。

ハイアットは「プラスチック産業の祖父」とよばれています。

昨今、オリンピックの話題ばかりですが、

JOCの競技にビリヤードがありました。

http://www.joc.or.jp/sports/cuesports.html

ビリヤードはスポーツです。

●1923年(大正12年)の今日

横浜商法学校初代校長“美沢進”が亡くなります。横浜商法学校は後の横浜商業=Y校です。美沢は

校訓10ヵ条の制定、実践科の商業取引実習など特色のある商業教育をすすめ多くの商人を輩出しているY校の基礎を築きます。

創設期の横浜商法学校は〈美沢塾〉といってよいほど小規模で、校長美沢進の個人的影響力の強い学校でした。

美沢進は福沢諭吉の信頼厚く、福沢の葬儀を取仕切ったことでも福沢家との関係がわかります。

No.428 Y校創設地はどこだ?

No.267 9月23日(日)Yの真価

●1967年(昭和42)の今日

飛鳥田横浜市長が山梨県南都留郡道志村に中学生のためのキャンプ場を造成する方針を表明。

のちに横浜市道志青少年野外活動センター(スポーツ広場・キャンプ場)として開設され多くの市民に利用されてきましたが、2013年(平成25年)3月31日をもって廃止されました。

代りに

■道志村キャンプ場における横浜市民優待利用サービス事業

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/ikusei/doushi.html

●1972年(昭和47年)の今日

台風20号「Helen(ヘレン)」の影響で

市営地下鉄伊勢佐木長者町駅の工事現場が冠水します。

この水害によって開業が約1ヶ月遅れてしまいました。

台風20号「Helen(ヘレン)」は9月16日和歌山県潮岬付近に上陸し伊賀上野→米原→富山を経て日本海に抜けました。

関西に大きな被害がおよびましたが横浜市内にも傷跡を残します。

市内では1,574戸が浸水しました。

●1987年(昭和62)の今日

国連の「平和の使徒(ピース・メッセンジャー)」に横浜市が選ばれ、東京の国連広報センターで贈呈式が行われました。

※国際連合によって国際平和年と定められた1986年、横浜市は「国際平和年よこはま記念事業実行委員会」を組織し、平和シンポジウム、子ども平和大使国連派遣事業等、様々な国際平和に関する事業を実施しました。これらの取り組みや上記事業が評価された結果、1987年に国際連合より、ピースメッセンジャー(平和の使徒)の称号を授与されました。

http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/kokusai/peace/messenger/

この年

1987年(昭和62年)に(株) 横浜国際平和会議場が設立され、

1991年(平成3年)に展示ホールが竣工します。

第4回会議「ピースメッセンジャー都市会議」横浜大会

暦で語る今日の横浜【9月15日】

横浜の年表から

今日起った出来事をピックアップしました。

●1873年(明治6年)の今日

「新橋・横浜間で貨物列車の運転が開始された」

日本初の鉄道開通は

1872年(明治5年)横浜・現在の桜木町〜新橋間が開通。

●1879年(明治12年)の今日

第1回製茶共進会が開催される。

No.259 9月15日(土)全国お茶の品評会開催

●1890年(明治23年)の今日

横浜にはじめて電灯が点火された(横浜共同電灯会社の試験送電)日です。

会社前と市中契約者の家屋内のみだけ点灯したそうです。

※ガス灯が横浜にともされたのは

1872年9月29日(明治5年8月27日)日曜日のことで大江橋より馬車道、本町通りにかけてで日本における初めてのガス灯点灯でした。

当初は、ガス灯の方が明るかったようです。電気がガスに代るにはこの後数年かかります。

●1890年(明治23年)の今日

「午前十一時、土耳其国軍艦ヱルドグロール号本国へ向け長浦を出帆す、(長浦に滞艦せしは七月十九日、虎列刺病死者一名あり、翌二十日同患者あり、消毒離隔の為め同二十一日該所に回航せしなり、同艦帰国の途次、九月十六日、紀州大島近海に於て暴風雨に遭遇し沈没し、乗組員六百名中六十九名は辛くも大島の人民に救助せられしも、使節ヲスマンパシヤ以下、五百余名は海底の藻屑と消ゆ、此凶報神戸に達するや、兵庫県庁は四方に飛報し、同港碇泊の独乙軍艦某号、我八重山艦等大島に向ひ、生存者を乗せて、神戸港に上陸せしめ、負傷者を治療し、十月十一日、軍艦比叡・金剛の二艦を以て彼国へ送還せられたり)」

ヱルドグロール号はエルトゲロル号、エルトグルル号と表記する場合も。

詳しくは下記を

No.159 6月7日(木) 強い日土友好の原点

●1919年(大正8年)の今日

高島町に公設浴場開場。

なんの傍証も資料もありませんが

「公設浴場」ちょっと調べてみました?

1879年(明治12年)東京で全国最初の「湯屋取締規則」が制定されます。

これが公衆浴場規定の始まりのようです。

背景には、コレラの流行を抑えるための「伝染病を予防する衛生的行動」を啓蒙するためという時代ニーズもあったようです。

※因みに日本で最初に公設浴場が設けられたのは大阪市です。

東京市を含め関東に公設浴場が本格的に普及するのが関東大震災後のことです。

官設民営が原則だったようですが、実業家の社会貢献の一つとして公設浴場開設のため寄付なども行われていたようです。

「増田嘉兵衛」氏が県立公設浴場開設のため寄付(『横浜市史 第5巻(下)』 p.27)といった記事もありました。

●1930年(昭和5年)の今日

吉田町に都南ビルが竣工した

No.352 12月17日(月)市民の財布を守った都南

※加筆修正しました。

●1961年(昭和36年)の今日

市内遊覧バスの見学コースに「横浜マリンタワー」を加え出発時間を変更。

●1971年(昭和46年)の今日

市内遊覧バスコース変更(本牧市民公園を加える他)と出発時刻を通年午後0時とする。

●1964年(昭和39年)の今日

大桟橋旅具検査場,東京オリンピックのため改装,国際船客ターミナル完成

「大桟橋旅具検査場」とは何?

税関では現在も「旅具通関部門」と言いますが、何時も意識せず通過していますがいわゆる「手荷物検査」ですね。

東京オリンピック2020年が決まりましたが、1964年のオリンピックに間に合わせるために“ドタバタ”していた様子がわかります。

大桟橋に「国際船客ターミナル」が完成した日です。

http://www.osanbashi.com

1964年(昭和39年)開催の東京オリンピックに合わせて大改修が行われ、国際船客ターミナルとしての高機能化が図られました。

1階部分に

税関・出入国管理・検疫施設を構え、

2階部分に

渡航旅客や歓送迎者用待合所や土産物店向け設備が整えられました。

自走式渡船橋により接岸船舶の高度差や位置に関わらずターミナルからの乗下船が容易になるなど当時としては最高位の機能を備えていたそうです。

2002年には現在の「大さん橋」が完成し、「くじらのせなか」室内部分を「くじらのおなか」と呼んでいます。

暦で語る今日の横浜【9月14日】

横浜の年表から

今日起った出来事をピックアップしました。

●1862年(文久2年8月21日)の今日

幕末の大事件「生麦事件」が西暦1862年の今日起ります。

ブログでは(文久2年8月21日)の旧暦にて紹介しました。

※因みに幕末明治の年表を悩ます「旧暦」は

明治5年12月2日(1872年12月31日)まで使用されていました。

翌日の12月3日が明治6年1月1日(1873年1月1日)となり日本の暦が「西暦」に統一されました。→しゃんしゃん!!という訳には行きません。

何故か?

だって旧暦で生活していたのが約一ヶ月(明治5年の12月が無くなってしまう訳ですから むちゃくちゃな変更です。

それも 11月9日(約一ヶ月前)に布告され実施されます。

立川志の輔さんは この出来事を新作落語にしています。

番外編 幕末明治の年号って苦労します。

●1875年(明治8年)の今日

「野犬が増加したため、飼主の住所氏名を明記した首札を飼犬に付けるよう触れが出た。神奈川県史料(1)390」

明治8年の話しです。現代とはレベルが違いますが野犬の問題は同じようですね。

●1896年(明治29年)の今日

巖本善治(33歳)横浜本牧の多聞院に滞在する。と日記にあります

多聞院は現在も中区本牧元町2−16にあります。

巌本 善治(いわもと よしはる)は女性教育家、評論家で事業家です。

フェリス女学院に講演に行って助教・若松賤子を知り、

1889年(明治22年)横浜海岸教会で結婚式を挙げます。

No.153 6月1日(金) 天才と秀才

実業家としては

コーヒーの直輸入会社カフェ・パウリスタに取締役として参加。

1911年(明治44年)11月

東京にカフェ・パウリスタが開店します。現在もカフェ・パウリスタは健在です。

http://www.paulista.co.jp

●1923年(大正12年)の今日

震災後2度目の市会がひらかれ、

帝都復興事業に横浜市を包合することを求める意見書を

監督官庁に提出する建議可決

※復興から“横浜”が取り残されないように 必死の意見書を国に提出します。このような“横浜も東京と同様に復興支援を”という記事を当時の新聞や行政記録に多く発見することができます。

現実 関東大震災以降、横浜は急速に都市力を失っていきます。

●1929年(昭和4年)の今日

「保土ケ谷区天王町の橘樹神社の新築落成式の報告祭が行われた」

相鉄線天王町近くにある橘樹神社は

天王様 (てんのうさま)とも呼ばれ素盞嗚尊を祀る文治二年創建の神社です。

社殿は文政十三年に改築し

大正12年の関東大震災で倒潰し1929年(昭和4年)の今日復興します。

が、横浜大空襲で全焼し1951年(昭和26年)に復興し現在に至ります。

http://www.youtube.com/watch?v=wUljQchyDr0

橘樹神社(たちばな じんじゃ)は武蔵国橘樹郡に幾つか点在します。

橘樹郡の総社は川崎市高津区子母口にある橘樹神社です。

●1932年(昭和7年)の今日

「済生会鶴見診療所が開設された。」と記事がありました。

済生会鶴見診療所の「済生会」を調べて びっくりしました。

※済生会 正式には

社会福祉法人恩賜財団済生会(おんしざいだんさいせいかい)と称し、

日本最大級の医療福祉関係の財団です。

http://www.saiseikai.or.jp

※「済生会は、明治天皇が医療によって生活困窮者を救済しようと明治44(1911)年に設立しました。100年以上にわたる活動をふまえ、今、次の三つの目標を掲げ、日本最大の社会福祉法人として全職員約54,000人が40都道府県で医療・保健・福祉活動を展開しています。」財団HPより

(最初の病院は横浜に!)

1913年(大正2年)9月に

神奈川県済生会病院が現在の横浜市西区岡野町に開設したのが済生会第1号病院です。

横浜からスタートした医療財団だったのです。

神奈川県病院はのち横浜大空襲により焼失し、戦後移転し現在横浜市神奈川区

富家町6-6に開設し地域医療拠点として医療活動を続けています。

http://www.kanagawa.saiseikai.or.jp

暦で語る今日の横浜【9月13日】

横浜の年表から 今日起った出来事をピックアップしました。

●1874年(明治7年)のこの日

「谷戸橋畔のヘボン博士邸内に横浜長老派公会が創設された(指路教会の前身)」

ヘボンは「ジェームス・カーティス・ヘボン」

英語読みではジェームス・カーティス・ヘップバーンと発音します。アカデミー賞女優キャサリン・ヘプバーンはカーティス・ヘボンと同じHepburnの一族だそうです。

「谷戸橋畔のヘボン博士邸内」記念碑は横浜地方合同庁舎の前に建っています。

ヘボン式のローマ字で知っている方も多いかも知れません。

ヘボンは眼科医だったんですね。

No.21 1月21日 日中ビジネスに成功した先駆者

長老派公会とはキリスト教のプロテスタント、カルヴァン派の教派です。

指路教会

http://www.yokohamashiloh.or.jp

1892年(明治25年)1月16日、指路教会の大会堂が現在の尾上町6丁目85番地に新築されました。

No16 1月16日(月) 指路教会建つ

●1880年(明治13年)のこの日

横浜取引所の株式取引が許可され、これより横浜株式取引所と改称しました。

「横浜洋銀取引所」は貨幣の交換を主に取り扱う為替トレードセンター?

その役割を終え、新しく株式会社の株取引を扱うようになりました。

1877年(明治11年)横浜洋銀取引所を創立

1879年(明治13年)開業

No.49 2月18日 過去に学ばないものは過ちを繰り返す

1879年(明治12年)横浜取引所と改称

1880年(明治13年)横浜株式取引所と改称

1889年(明治22年)任意解散します

この年1889年(明治22年)は、市制施行され「横濱市」となります。

日本で初めて大日本帝国憲法・皇室典範・ 衆議院議員選挙法が公布されます。

近代国家のスタートでした。ある意味、明治維新後22年間は憲法の無い“暫定国家”だったということになります。

●1921年(大正10年)のこの日

「永井荷風(44歳)横浜鶴見の旅亭華山荘に田村百合子を訪ねるが不在であった。」

田村百合子は、本名田村智子、芸名白鳩銀子。戸籍上は本間智子でした。

『断腸亭日乗』にも交際相手として名前が出てくる日露戦争前に活躍した大物軍人・田村怡与造(いよぞう)の娘で同じく大物軍人本間中将の妻です。

すごい話です。

永井と浮き名を流したあとは成瀬巳喜男監督の代表作『妻よ薔薇のやうに』(昭和10年)に登場する女優伊藤智子となりますが、芸術家 伊藤熹朔と結婚するんですね。

http://www.youtube.com/watch?v=J2lzKiplmWI

明治、大正時代 猛女というかすごい女性が多く登場する時代です。

永井荷風は父の関係で( 父久一郎日本郵船会社横浜支店長)短い間ですが横浜に暮らします。

●1923年(大正12年)のこの日

震災後初めて「県庁・市役所に点灯した」ということです。恐らく公官庁優先だったでしょうから、電気復旧まで二週間かかったことになります。

また、当時の世界情勢を表す出来事として

「ソ連救済船レーニン号が入港したが、共産主義宣伝の疑をもつて退去命令が下された」というようにソ連の援助を拒否することに。

●1935年(昭和10年)のこの日

「横浜輸出織物手工捺染工業組合が設立された。」

手工捺染は横浜の地場産業でした。

開港当時、蚕糸産業は日本の一大産業に成長しシルク製品は開港以後半世紀にわたり、戦争時代をのぞき輸出品の首位の座を占めます。そのほとんどが横濱港から出荷されました。シルクの集散地だった横濱が、気象条件や水資源に恵まれて捺染プリントの一大生産地となります。横濱捺染技術は東西の優れた木版技法を取り入れて発展します。

かつて 帷子川、大岡川は捺染工場が並び、洗い流された残染料が川を染め(汚染)ましたが、戦後は一気に衰退します。

No.433 帷子川物語(1)

No.238 8月25日(土)日伊友好の歴史

●1938年(昭和13年)のこの日

「横浜王冠キルク工業組合が設立された」

No.82 3月22日 神戸産東京麦酒

暦で語る今日の横浜【9月12日】

横浜の年表から 今日起った出来事をピックアップしました。

●1879年(明治12年)の今日

「政府は貿易銀と洋銀の等価取扱を布告した(9月19日実施行)」

幕末から明治初期は貿易銀と洋銀の交換レートがめまぐるしく変わり為替レートが安定してませんでした。

開国と共に始まった貨幣制度の弊害は、多くの資金を海外に流出させ、財政破綻を起こします。これが起因となって徳川幕府は崩壊しますが

新政府になっても通貨制度は安定せず、幣制の建直しを図ります。

1871年(明治4年)6月17日に日本最初の貨幣法規「新貨条例」を決めます。

「円」「銭」「厘」という新しい単位を導入します。

※明治貨政考要の記事によると大隈重信が新しい貨幣を円形(丸い硬貨)に統一するのが良いと主張しますがこれに反対する者が多かったそうです。重信は「親指と人さし指の先を合わせて、円の形を作りそれをそばの人に見せれば誰でもそれが貨幣であるということが分からないものはない。だいたい物が四角であると廻しにくくて摩損することが多い。円ければ摩損が少なく廻し易い。外国では貨幣はみな円形を採用している。実際上も懐中からの出し入れには円い貨幣は便利である。だから新しい貨幣は円形にするのが一番よい。」と説き貨幣が丸くなったそうです。

新通貨制度は当初“金本位制度”で始まりますが

貿易のために開港場限定で「1円銀貨(貿易銀)」を発行し、外国で通用している「洋銀」と同等“等量目”とします。この通貨制度を自由化したのが

1879年(明治12年)の今日「政府は貿易銀と洋銀の等価取扱を布告した(9月19日実施行)」となり「金銀複本位制」となっていきますが、維持は難しく大正期まで制度の試行錯誤が行われます。

●1881年(明治14年)の今日

根岸北方の海軍射的場でスイス射的会開催。

スイス射的会は何回も行われたようで、

No.169 6月17日(日)私は武器を売らない

でも紹介しています。

●1920年(大正9年)の今日

「帝国蚕糸株式会社設立発起人会が成立した(総代原富太郎・今井五介)。当初資本金10,000,000円の予定だつたが、株の申込が多いので15,000,000円に増額した。」

1914年(大正3年)第一次世界大戦ぼっ発による蚕糸恐慌で一次帝国蚕糸株式会社を作り、滞荷生糸を買い入れ供給調整を行うことで恐慌を乗り切りますが、2回目の蚕糸恐慌が、1920年(大正9年)に起こります。

ニューヨーク生糸市場在庫が三か月分売れ残っているところへ、日本の株式が暴落、銀行破綻や生糸商倒産が相次ぎます。この時、蚕糸業同業組合中央会が活動を起こし、当時の原内閣を動かします。

蚕糸業者の組織するシンジケート「第二次帝国蚕糸株式会社」を設立し、不況を乗り越えます。

No.93 4月2日 蚕糸貿易の歴史を見つめてきた倉庫

1926年(大正15年)4月2日「帝国蚕糸倉庫株式会社」創立総会が開催されました。

●1927年(昭和2年)の今日

「横浜音楽協会主催「藤原 義江独唱会」開催、開港記念会館」

藤原 義江(ふじわら よしえ)日本のオペラ歌手、声楽家として

戦前から戦後にかけて活躍します。私生活はスキャンダルの連続でしたが、その歌唱力と奔放さで、創設した「藤原歌劇団」とともに一時代を築きます。

戦前スキャンダルまみれで欧米を放浪した頃

ロンドンでは吉田茂(当時は駐英一等書記官)の引き立てられる

三井の大番頭中上川彦次郎ファミリーとのスキャンダルがありながらも

三女藤原あきとの恋に『世紀の恋』と謳われるなど

など運?にも恵まれた人生を送ります。

http://www.youtube.com/watch?v=wkJ3c3K0pfg

作詞:時雨音羽、作曲:中山晋平

『出船の港』

●1933年(昭和8年)の今日

岡倉天心が亡くなります。52歳でした。

No.171 6月19日(火)虚偽より真実へ、暗黒より光明へ 我を導け

No.375 1月9日(水)残した大正の財産

●1959年(昭和34年)

新市庁舎完成に伴い、交通局本局も滝頭から同庁舎に移転

No.256 9月12日(火)どこも本庁舎引越は大問題

暦で語る今日の横浜【9月11日】

横浜の年表から 今日起った出来事をピックアップしました。

●1886年(明治19年)の今日

フランス西波止場でヨットレース開催。

No.226 8月13日(月)西波止場の2勝1敗

ここでも紹介していますが、グランドホテル前にあった横浜西波止場は水泳競技が行われるなど、スポーツが盛んだったようです。

スポーツ大好き国民No.ONEといえば 仏蘭西人ですね!

オリンピックのIOC サッカーFIFA アメリカズカップも(ルイビトンカップ)ですし、

ルマン、ツールドフランス、そういえばF1も仏蘭西です。

※IOC、本部はスイス・ローザンヌですがクーベルタン男爵が創立した団体です。

公式言語は“フランス語”です。

※FIFA国際サッカー連盟も本部はスイスのチューリッヒに

初代会長は、ロベール・ゲラン(フランス)です。

暦で語る今日の横浜【9月9日】

●1893年(明治26年)の今日

「中島湘烟、信行とイタリアから帰国し、横浜西太田の山荘に安着する。」

俊才 “自由民権運動”に目覚めた岸田俊子は同志 中嶋信行と結婚

名を中島湘烟と名乗ります。中島信行は神奈川県令を務め、第一回の衆議院選挙で神奈川4区で当選した人物で 自由な時代でした。

イタリア公使だった信行とともに現地で結核を発病します。

9月11日に日本に帰国し治療に専念ししますが、

1899年(明治32年)3月26日

信行が肺結核のため53歳で亡くなり、

1901年(明治34年)5月25日

追うように中島湘烟、肺結核のため28歳で逝去します。

No.153 6月1日(金) 天才と秀才

●1923年(大正12年)の今日 震災復興の動きは?

※震災後最初の市会が仮市庁舎屋上で、震災復旧善後策に関する緊急市会開催。

※復興事業を市長の自由裁量とすること及び国の復興援助要望の意見が出る

※市、人心の安定を目的として『横浜市日報』発刊。11月下旬迄発刊

No.245 9月1日(土)災害は忘れなくとも起きる

※原富太郎・小野哲郎・井上準之助が上京、関係大臣に貿易復興の援助を懇望した

※長野県出身の小説家、

浅原六朗(28歳)横浜にトラックで訪れ、震災の跡を見る。

浅原はモダニズム文学の作家として活躍

●1928年(昭和3年)の今日

ニューヨーク・ナショナル生糸精算取引所が開業した。

かくて生糸精算所はこれまで横浜のみであったのが

神戸・ニューヨークと3ヶ所になった。

実は このことは 横浜が独占していた生糸取引の終焉を示すもので

震災後、神戸に取引が移り、最大の取引先である米国側も

イニシアチブを握る 重大な出来事です。

●1965年(昭和40年)の今日

「市会第六(水道・交通)委員会の意見具申により市会議長から市長に「本市交通事業の財政再建について」意見書提出(市電の廃止、地下鉄建設促進等)」

議会の立場では致し方ないことかもしれませんが

市電の廃止、地下鉄建設促進等に関する意見書が提出されました。

●1978年(昭和53年)の今日

「ヨコハマさわやか運動」の市本部設立総会が開かれました。

No.147 5月26日 明るく豊かな国民生活の形成に寄与

暦で語る今日の横浜【9月9日】

●1873年(明治6年)の今日

「日本波止場」が築造されました。

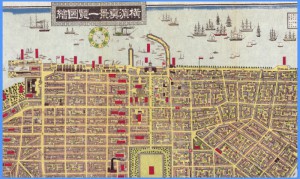

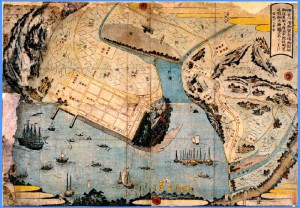

「日本波止場」は開港時から少し場所が変わりました。また「東西波止場」の位置でよく混乱することがありますのでここで整理しておきます。

港が開かれる直前の横浜は約100戸、人口約500人の小さな村でした。

一変したのは、ここが港になったことです。

それも日本初の国際貿易港でした。

開港場の中央に「運上所」ができ上がります。

この運上所をはさんで東側に外国人居留地が広がり、

西側に日本人の居住地が形成されていきます。

ここに東西二つの(まっすぐで)小さな波止場が造られます。

|

| 安政6年 波止場がデフォルメされています |

東西の波止場のうち外国人居留地に近い方は「東波止場」と呼ばれ

外国貿易のために用いられました。

もう一方は「西波止場」と呼ばれ内航船の貨物の積卸しに用いられました。

|

| 明治25年頃、最初はまっすぐな波止場でした。 |

1863年(文久3年)になると、

※1864年(元治元年)説もあり

貿易量の増大に伴い、現在の山下公園中央付近に新たに「東波止場」が建設されフランス波止場と呼ばれるようになります。一方

元の東波止場は、イギリス領事館(現在の横浜開港資料館)が建てられると、イギリス波止場と呼ばれるようになります。

内航船の貨物の積卸しに用いられた西波止場は築造当初「日本波止場」「税関波止場」とも呼ばれていましたが

1873年(明治6年)の今日

より東側に本格的な「日本波止場」が築造されます。

※象の鼻

1867年(慶応3年)には、東波止場が風浪を避けるために湾曲した形に変更されます。その形が象の鼻に似ていることから一般に「象の鼻波止場」「象の鼻」と呼ばれるようになりました。

No.307 11月2日(金)日本波止場に万国橋

●その他の今日の横浜【9月9日】

1881年(明治14年)の今日

3代目杵屋佐吉、横浜で亡くなります。

杵屋佐吉は江戸時代から続く長唄三味線方の名跡で代々長唄佐門会の家元を名乗っています。

(文政3年(1820年)〜明治14年(1881年)9月9日)

「16歳で森田座に出演し、その後も演奏家として活躍した。当時は、作曲家として鬼勝こと二世杵屋勝三郎、杵屋三郎助、杵屋正治郎等の名手が輩出した時代でもあり、三世佐吉関連では「由加利の花」という作品を三世の弟子である杵屋はつ栄が演奏した記録が残っているだけで、他に目立ったものは見当たらない。しかし三味線は名人と言われ、性質は負けず嫌いの仁侠を好む江戸っ子気質であった。

晩年は横浜で門弟の育成に専念し、明治14年(1881年)9月9日、61歳で病歿。」(Wiki)

●1901年(明治34年)の今日

歴史学者、文学博士、東洋史の概念を初めて生んだといわれる那珂 通世(なか みちよ)が東京〜九州間自転車旅行の帰途に、横浜に立ち寄ります。

尾上町の当時日本有数の自転車輸入商「石川商店」で開かれた「那珂通世東京・九州間自転車旅行歓迎会」に出席するためでした。50歳。

●1922年(大正11年)の今日

6代目尾上菊五郎37歳の時、

横浜鶴見(花月園)に行き、4日に来日したアンナ・パブロバの歓迎会を開きます。

6代目尾上菊五郎といえば、初代中村吉右衛門とともに「菊吉時代」を築いた大正・昭和期の名優で、歌舞伎で単に「六代目」というとこの6代目菊五郎のことをさします。

|

| 重ね扇に抱き柏 |

さすが、歌舞伎名跡の芸の広さを感じます。

●1978年(昭和53年)の今日

大通り公園の開園式が挙行されました。

「大通り公園」はいろいろネタがありますので

別仕立てで紹介します。

【番外編】横浜の大学

横浜の大学所在地と簡単な概要を紹介します。

市内東西南北周辺部に点在しています。

意外と中心部に少ないのは、地価のせいでしょうか?

学園祭やオープンキャンパスがありますので、横浜の学園気分を散歩がてら満喫してはいかがでしょう。

◆鶴見大学

http://www.tsurumi-u.ac.jp

鶴見二丁目1-3(歯学部・文学部/歯学研究科・文学研究科)

1953年(昭和28年)創立

学校法人総持学園

1954年から「図書館学講座(司書・司書補講習)」を設け全国でも稀な「図書館学課程」を一般に開講しています。開かれた図書館教育の草分けです。

(関連ブログ)No17 1月17日(火) 本日芥川賞発表

◆横浜商科大学

http://www.shodai.ac.jp

東寺尾四丁目11-1(商学部)

緑区西八朔町761(みどりキャンパス)

1941年(昭和16年)横浜第一商業学校 創立

学校法人横浜商科大学

日本の大学史上初となったiPhoneを1,700台導入しクラウド型の次世代ラーニングシステムA’OMAI(アオマイ)による教育で話題となりました。

立教大学に次いで「観光学科」を早期に設置した草分け的存在です。

◆神奈川大学

http://www.kanagawa-u.ac.jp

六角橋三丁目27-1(工学部・第二工学部・経済学部・第二経済学部・法学部・第二法学部・外国語学部・人間科学部/工学研究科・経済学研究科・法学研究科・法務研究科・外国語学研究科・歴史民族資料学研究科・人間科学研究科)

1928年(昭和3年)創立

※米田吉盛が横浜市中区桜木町に横浜学院を開設

学校法人神奈川大学

地方入学試験および給費生制度を戦前から導入し

また、勤労青年の為の夜間部を設けた横浜初の高等教育機関として評価されている。

日本で唯一の歴史民俗資料学研究科が大学院に設置

(関連ブログ)

No.165 6月13日(水) 修文練武

◆横浜国立大学

http://www.ynu.ac.jp

常盤台79-1(工学部・教育人間科学部・経済学部・経営学部/工学研究院・工学府・環境情報研究院・環境情報学府・教育学研究科・国際社会科学研究科)

1876年(明治9年)創立

※横浜師範学校(後の神奈川師範学校)設置

国立大学法人横浜国立大学

日本の国立大学の中で、唯一大学名に「国立」の文字が入る大学です。

横浜経済専門学校・横浜工業専門学校・神奈川師範学校・神奈川青年師範学校の4つの旧制官立教育機関を母体とし、新制国立大学として1949年に発足しました。

◆横浜市立大学

http://www.yokohama-cu.ac.jp

瀬戸22-2(国際総合科学部/都市社会文化研究科・国際マネジメント研究科)

福浦3-9(医学部/医学研究科)

1882年(明治15年)創立

※横浜商法学校(後の横浜商業学校)設立。

公立大学法人横浜市立大学

横浜市立横浜商業専門学校(Y専)、私塾鎌倉アカデミア、横浜医科大学を母体として、1949年の学制改革に伴い私塾を含む新制大学として誕生しました。

(関連ブログ)

No.428 Y校創設地はどこだ?

http://univ.kanto-gakuin.ac.jp

(金沢八景キャンパス・金沢文庫キャンパス)

六浦東1-50-1

(工学部・人間環境学部・経済学部/工学研究科・経済学研究科・法科大学院)

釜利谷南3-22-1(文学部/文学研究科)

1884年(明治17年)創立(横浜バプテスト神学校→後の東京学院神学部)

※アルバート・アーノルド・ベネットにより、横浜山手に設立されました。

学校法人関東学院

関東学院大学の校訓は「Be a man and serve the world(人になれ 奉仕せよ)」

英国との繋がりが深く、オックスフォード大学の構内にオックスフォード研究センターを開設し日英学術交流を推進しています。10大会連続で決勝戦に進出、うち優勝6回の実績を持つラグビーもオックスフォードとの交流があります。

(関連ブログ)

No.71 3月11日 内村鑑三と関東学院No.1 1月1日(日) 奇跡の1998年(前編)

◆慶應義塾大学

http://www.keio.ac.jp

(日吉キャンパス・矢上キャンパス)

日吉4-1-1(医学部・理工学部・文学部・経済学部・法学部・商学部・薬学部/経営管理研究科/システムデザイン・マネジメント研究科/メディアデザイン研究科)

日吉3-14-1(理工学部/理工学研究科)

1858年(安政5年)開校

1868年(慶應4年/明治元年)

年号をとって「慶應義塾」と塾名を定めました。

※創設者は福沢諭吉

学校法人慶應義塾

1934年(昭和9年)日吉地区(現在の日吉キャンパス)を設置、予科を移転しました。

(関連ブログ)

No.28 1月28日 高島嘉右衛門と福沢諭吉(加筆)

◆東京工業大学

http://www.titech.ac.jp

(すずかけ台キャンパス)

長津田町4259(生命理工学部/生命理工学研究科・総合理工学研究科)

1881年(明治14年)東京職工学校創立

→東京工業学校→東京高等工業学校→東京工業大学(旧制)

国立大学法人東京工業大学

※明治初期日本初の工業教育専門機関として設立。

1975年(昭和50年)9月

長津田キャンパス(現在のすずかけ台キャンパス)開設

通称、チーズケーキと呼ばれている附属図書館は図書館建築の枠組みを越えた作品として話題になりました。

設計は安田幸一 東京工業大学教授で代表作は新江ノ島水族館、ポーラ美術館、桜田門交番 他

◆昭和大学

http://www.showa-u.ac.jp

(横浜キャンパス)

十日市場町1865(保健医療学部)

1928年(昭和3年)昭和医学専門学校創立

学校法人昭和大学

1997年(平成9年) 昭和大学医療短期大学設置(横浜市緑区十日市場町

2001年(平成13年) 昭和大学横浜市北部病院開院

2002年(平成14年) 昭和大学医療短期大学を改組し、保健医療学部開設

◆東洋英和女学院大学

http://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/

三保町32(人間科学部・国際社会学部)

1884年(明治17年)「東洋英和女学校」として設立。

学校法人東洋英和女学院

1989年(平成元年) 横浜校地に東洋英和女学院大学開設

◆桐蔭横浜大学

http://toin.ac.jp/univ/

鉄町1614(工学部・法学部・医用工学部・スポーツ健康政策学部/工学研究科・法学研究科・法科大学院)

1988年(昭和63年)創立

学校法人桐蔭学園

1965年(昭和40年)4月桐蔭学園工業高等専門学校開設

1997年(昭和9年)桐蔭横浜大学に改称

桐蔭学園高校は設立当初から能力(学力)別クラス編成により、能力別の授業を行うことで有名になりました。学園創立者・初代理事長は柴田周吉。

◆國學院大学

http://www.kokugakuin.ac.jp

(横浜たまプラーザキャンパス)

新石川三丁目22-1(文学部・法学部・経済学部・神道文化学部・人間開発学部)

1882年(明治15年)皇典講究所が創設。初代総長は有栖川宮幟仁親王。

学校法人國學院大學

神社本庁の神職の資格が取れる神職課程があります。

大学でこの資格を取得できるのは國學院大學と皇學館大学のみです。

2009年(平成21年)4月 横浜たまプラーザキャンパスに人間開発学部(初等教育学科・健康体育学科)を開設。

◆日本体育大学

http://www.nittai.ac.jp

(横浜・健志台キャンパス)

鴨志田町1221-1(体育学部)

1893年(明治26年)日本體育専門學校

※創設者日高藤吉郎

前身は成城學校(現・成城中学高等学校)内に設立された「體(体)育會」→日本體育會體操練習所→日本體育會體操學校→日本體育専門學校→日本体育大学

1968年(昭和43年)横浜市緑区鴨志田に用地を取得し、新キャンパス建設に着手します。

1971年(昭和46年)横浜・健志台キャンパスオープン。

約166,000m?の敷地に野球場・陸上競技場・米本記念体育館(他2つの体育館を有する)・体操競技館・サッカー場(全面人工芝・観覧席有り)・ラグビー場(観覧席有り)・アーチェリー場・プール・弓道場・テニスコート(6面)・ゴルフ練習場(グリーン有り)

◆東京都市大学

http://www.tcu.ac.jp

(横浜キャンパス環境情報学部)

牛久保西3-3-1(環境情報学部/環境情報学研究科)

1929年(昭和4年)武蔵高等工科学校創立

学校法人五島育英会

武蔵高等工科学校→武蔵工業大学

1955年(昭和30年)東京急行電鉄創業者五島慶太の興した学校法人五島育英会に引き継がれる。

2009年(平成21年)東横学園女子短期大学を統合し東京都市大学に改変。

◆明治学院大学

http://www.meijigakuin.ac.jp

(横浜キャンパス)

上倉田町1518

(文学部・経済学部・社会学部・法学部・国際学部/国際学研究科)

1863年(文久3年)ヘボン夫妻が横浜に英学塾を開設。

※女子部はフェリス女学院となる

学校法人明治学院

1985年(昭和60年)4月 横浜校舎開校。

(関連ブログ)

No.146 5月25日 学園祭に行こう!(修正)

◆横浜薬科大学

http://www.hamayaku.jp

俣野町601(薬学部)

2006年(平成18年)創立

学校法人都築第一学園

2006年(平成18年)4月に横浜市戸塚区の横浜ドリームランド跡地に開校。

◆フェリス女学院大学

http://www.ferris.ac.jp

緑園4-5-3(文学部・国際交流学部・音楽学部/人文科学研究科・国際交流研究科・音楽研究科)

中区山手町37((音楽学部3・4年次))

1863年(文久3年)ヘボン夫妻が横浜に英学塾を開設。

1870年(明治3年)アメリカ改革派教会の宣教師メアリー・E・キダーが、ヘボン施療所で、女子を対象に英語の授業を開始したのが始まり。

※男子部は明治学院となる。

日本での女子校として最も古い歴史を持つ学校。

1988年(昭和63年) 緑園キャンパス開設(山手・緑園の2キャンパス体制に)

(関連ブログ)No.48 2月17日 さよならYDL

●●無くなった大学

◆神奈川県立栄養短期大学

横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘2-43-1

1945年(昭和20年)創立

神奈川県立栄養士養成所として横浜市南区中村町に開設し

その年保土ヶ谷区桜ヶ丘に移転します。

1948年(昭和23年)12月神奈川県立栄養専門学院に改称

その後

1961年(昭和36年)2月神奈川県立栄養短期大学に改称

2003年(平成15年)4月県立福祉大学が横須賀に開学するに伴い合併し、閉校します。

◆神奈川県立外語短期大学

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f619/

横浜市磯子区岡村4-15-1

1968年(昭和43年)創立

43年間で約3,700名の卒業生を送り出し、その役目を終え、平成23(2011)年6月に閉学しました。

後継学校は

国際言語文化アカデミア

神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1-2-1

※その他 閉校した大学キャンパスがまだ幾つかあったと記憶していますが

詳細は追跡しておりません。

暦で語る今日の横浜【9月8日】

●1899年(明治32年)の今日

昨日「1899年(明治32年)9月7日」行われた

「太平洋電線敷設に関し建議」書を携え

大谷嘉兵衛会頭、米国貴府萬国商業大会(第一回国際商業会議所会議)へ出席のため渡米しました。

【9月7日】

●1900年(明治33年)の今日

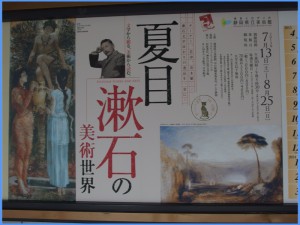

夏目漱石(33歳)

横浜港からドイツ汽船プロイセン号で出航、文部省留学生として英語研究のためイギリスに向かいました。(途上でパリ万国博覧会を訪問)

ドイツへ留学した芳賀矢一、藤代素人(禎輔)らも同船者でした。

この留学は、漱石にとって神経衰弱との闘いだったといわれていますが、

イギリス留学時代、美術館に通い多くの絵画鑑賞をしたその影響がその後の漱石文学に現れてきます。彼の作品中に多くの絵画が登場することは有名ですが、ロンドン時代の絵画鑑賞は孤独感を癒す最大の薬だったようです。

“夏目漱石の美術世界展”

東京藝術大学美術館で5月14日(火)〜7月7日(日)

http://www.geidai.ac.jp/museum/exhibit/2013/soseki/soseki_ja.htm

広島県立美術館で2013年3月26日(火) 〜2013年5月6日(月)

http://www1.hpam-unet.ocn.ne.jp/special/index.php?mode=detail&id=87

静岡県立美術館で7月13日(土)〜8月25日(日)の日程で巡回

http://www.spmoa.shizuoka.shizuoka.jp/japanese/exhibition/kikaku/2013/02.php

●1909年(明治42年)の今日

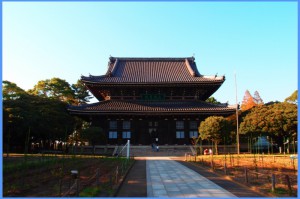

「鶴見総持寺の石川県からの移転が完了した」(横浜歴史年表)

総持寺は二つある曹洞宗大本山の一つで、石川県輪島市門前町に建てられました。

1907年(明治40年)3月9日に石川県から鶴見に移転の認可が下り

移転が数年かけて行われます。

No.312 11月7日(水)裕次郎だけじゃない

●1938年(昭和13年)の今日

「東京開港反対県・市・本会議所連合委員会が開催される。東京開港問題連合協議会(市会・県会・商工会議所・各議員)がひらかれた」

震災後にわかに浮上してきた「東京開港」の影響を最も受ける横浜市は、かなり劣勢に立ちながらも必死に東京開港反対を訴えます。

No.347 12月12日(水)横浜自立の原点

No.250 9月6日(木)やはり官僚には向かなかった?

●1961年(昭和36年)の今日

「横浜市条例を左横書きに改正する条例制定」とあります。

縦書きか横書きかも条例で決めるんだ!でもこの条例は“縦書き”ですよね。

といって調べたら 出てこない。調べ方が悪いのか?元ネタが違っているのか?

でも横浜市条例は確かに横書きです。

○横浜市例規集

http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/reiki_menu.html

○「横浜市行政文書作成要領」の制定等について

http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020043001.html

横浜市行政文書作成要領の中では

第2 文書作成の基本

文書は、簡潔かつ的確であるとともに、分かりやすく見やすいものとしなければならない。そのため、特に次の点に配慮すること。

1 文書の内容について、結論と理由等を明確にする。

2 文書の構成について、作成の趣旨及び目的を踏まえ、項目、レイアウト等を工夫する。

3 文書中での表現について、一つひとつの文章を短くすること、結論を先に述べること、箇条書に整理すること等に努める。

第3 用紙等の規格及びその用い方

1 用紙及びその用い方

用紙は、原則として、日本工業規格によるA4判(A列4番)を縦長に用いる。A4判によりがたい場合は、A5判以下のA列の用紙を用いることができる。A3判は用いない。

なお、図面、地図、写真、表彰状、ポスター等は、この限りでない。

2 材質

筆記又は印字により清書するときに使用する用紙等の材質は、文書の保存年限に耐え得るものでなければならない。

3 用紙のとじ方

用紙のとじ方は、左とじとする。ただし、縦書き文書については、この限りでない。

第4 左横書き

文書は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

1 法令等で様式が縦書きと定められており、それによらなければならないもの

2 賞状、表彰状、式辞、その他刊行物等であって、特に縦書きが必要とされるもの

○横浜市公示令達規則

http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020039001.html

(縦書きの公示及び令達の措置)

5 この規則施行の際、現に効力を有する公示及び令達で縦書きのものは、この規則施行後に改正の必要を生じた際、左横書きに改めるものとする。

付 則(昭和37年8月規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和24年9月規則第69号) 抄

○横浜市教育委員会公示令達規則

http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2021115001.html

(公示及び令達の形式等)

第3条 公示及び令達は左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、縦書きとすることができる。

(1) 法令の規定により縦書きに定められた様式

(2) 他の官公署が縦書きに定めている様式

いろいろ出てきました。悉皆網羅してません。