ホーム » 2013 (ページ 5)

年別アーカイブ: 2013

横浜年表ピックアップ【10月3日】

横浜の出来事を年表からピックアップしました。

【明治のルール作り】

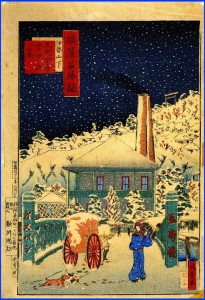

●1874年(明治7年)の今日

「第1大区内の相撲諸見世物興行の場所を、

吉田埋立地翁町4丁目元魚鳥獣青物四品市場吹貫納屋とし、

興行者は埋立人と示談するように指示した。」

(神奈川県史料)

|

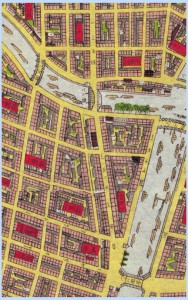

| 本文とは直接関係ありません |

1875年には福富町他8町を追加します。

→もう一つ 同じ意味合いの記録が同年同日にあります。

「歩道に商品等を張り出したり、並べ置くことがないように注意した。」

(神奈川県史料)

明治に入って、政府は膨大なルール設定を行います。

当初は矛盾も多くあったようですが、

「泥縄式?」で問題が起ると布告等で規制し、

矛盾がでると修正するという状態だったようです。

道路使用や、商業(商売)のルールもこの時期にかなり詳細に規制が行われ、

庶民はずいぶんと 戸惑ったのではないでしょうか。

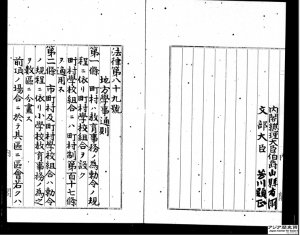

●1890年(明治23年)10月3日

地方学事通則法律第八十九号公布

→この規則は、地域の学校設立に関してルール化したもので、

一村一小学校制が確立し学区が形成されます。

これによって、地域の子どもたちの“通学路”が生まれます。

地域(町村)運営の学校経営に関するルールも詳細に決められますが、結果経済的負担が増加し義務教育費の国庫負担が強く要望されるようになります。

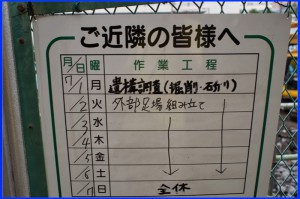

●1901年(明治34年)の今日

「屋上制限令に対し、戸部・中村・根岸・本牧等 新編入区域住民、屋根を瓦等の不燃物とする「屋上制限令」の施行有余を願い出ます。」

江戸時代、日本の民家の多くが“藁葺き”でした。風情はありますが街中では火事になるとひとたまりもありません。

類焼を減らすために、全国的に「屋上制限令」を出します。

(以下 仙台市が出した屋上制限令)

一、家屋其他建物の屋上は必ず瓦スレート、亜鉛板等不燃質物で葺かなければなりません

一、前項の制限に依らず燃質物で葺いた人があれば警察署から葺換を命ぜられます

一、仮小屋や一時の建物又は土地の状況によりその必要なきものは警察署の□可を受ければ不燃質物で葺かなくとも差支えありません

一、家屋其の他建造物の新築改築又は大修繕をなすときは着手五日前に左の事項を警察署に届出ねばなりません

一、住所氏名、二、建物の位置種別、三、新築改築又は大修繕の別、四、覆葺の材料、五、起工及竣工の期日

一、工事落成したるときは十日以内に警察署に届出で検査を受けねばなりません

一、以上の届出は口頭で差支えありません

一、万一規則に違反し又は警察の命令に従わない人は拘留又は科料の□則に触れます

一、詳い事は規則を御覧なさい

一、仙台市(広瀬川以西除く)及鉄道沿線二十間以内の地域は昨年十二月より向う十年間に必ず全部葺換せなければなりません

【火事】

火事ネタも明治時代は多数ありますが

●1900年(明治33年)の今日

羽衣座 全焼(類焼21戸)

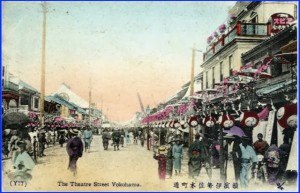

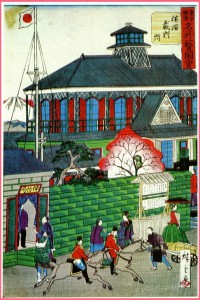

明治時代、日本最大級の劇場銀座だった横浜は

火事による小屋の焼失が多くありました。

中でも「羽衣座」の火事は大きかったようです。

【高島嘉右衛門ネタ】

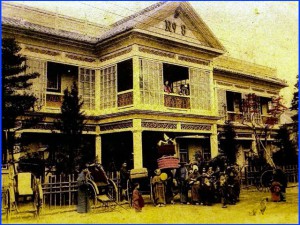

●1875年(明治8年)の今日

「高島町に新築3層の神風樓開業。」

横浜の遊郭史は、火事と引越の歴史でした。

No3 1月3日(火) 大火事

現在の横浜公園あたりには港崎(みよざき)遊郭

豚屋火事→「慶応の大火」

No.294 10月20日(土)防災道路を造れ!

「神風樓」は政商 高島嘉右衛門が経営していた遊郭です。

No.197 7月15日(日)老舗ホテルを支えた横浜

●1879年(明治12年)の今日

「瓦斯局訴訟問題の和解の宴が尾上町の外務省でひらかれた」

横浜で始まったガス事業は、政商高島嘉右衛門が国際コンペに無理矢理参入し、日本社中として参入します。その後、伊勢山下(現在の本町小学校)にガス工場を作り本格的なガス事業に乗り出しますが、ガス灯の使用料金がスムーズに支払われず経営が悪化します。そこで、ガス会社を売却しようと考えますが

その売却過程で、購入金額が不適切だ!と

横浜町商人(丸善創始者)早矢仕有的らが、訴訟を起こします。

その訴訟が“決着”し、その宴会を開いた!

という 話しです。

→機会があればこの顛末も紹介します。

「尾上町五丁目外務省出張所に於て瓦斯灯訴訟(瓦斯局を町会所に引受たる件に対し、横浜町商人早矢仕有的外、数十名より、横浜区長今西相一・戸長島田豊寛外数名に係る紛議にして、原告代言人高梨哲四郎、被告代人横浜区書記小山茂と横浜裁判所に於て、論弁数月に渉りしが、仲裁ありて和解す)和解親睦の宴を開く、当日来賓には野村県令・河野・磯貝両書記官・横浜裁判所長三好退蔵・税関長本野盛亨・灯台局長原隆義・鉄道局駅長土肥旨一、東京より渋沢栄一、総員二百五十余名、頗る盛会なりし、会場内外球灯数百個、大江橋向ふ及び川筋に於て煙火を打揚げ、非常警戒の為め、橋詰に喞筒組出張せり」

No.27 1月27日 ニッポン、国際コンペに勝つ

(高島嘉右衛門関連ブログ)

No.28 1月28日 高島嘉右衛門と福沢諭吉(加筆)

他多数

(渋沢栄一)

No.374 1月8日(火)○●■△と横浜

【橋ネタ】

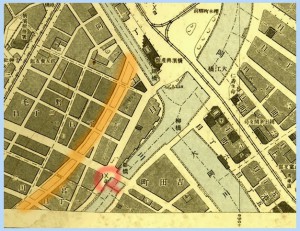

●1882年(明治15年)の今日

「都橋」掛替えのために

福富町3丁目 物品卸場に使用中、他の物品揚卸を禁止

【番外編】 1月29日 謎解き都橋

●1915年(大正4年)の今日

朝日橋、斎藤善右衛門らの尽力により完成、架橋式を挙行します。

青木宮州町、と埋立地大野町を結ぶ。

【日本郵船ネタ】

|

| 写真は氷川丸 |

●1896年(明治29年)の今日

日本郵船会社、豪州航路を開設し、第1船として「山城丸」が就航しました。

→「山城丸」は共同運輸会社がイギリスのアームストロング・ミッチェル社に発注した客船で、その後日本郵船が所有した商船です。(初代)

1898年(明治31年)まで豪州航路で活躍しました。

二代目は1912年(大正元年)11月9日に竣工し南方航路で活躍しますが

1943年(昭和18年)9月16日横浜を出港し、9月23日魚雷攻撃を受け沈没。

三代目は1963年(昭和38年)11月19日に竣工し欧州航路で活躍しますが

1973年(昭和48年)10月11日にイスラエル海軍とシリア海軍の戦闘(ラタキア沖海戦)で被弾し放棄、スクラップとして売却されました。

●1913年(大正2年)の今日

「日本郵船会社 「香取丸」竣工(10,526t)」(横浜歴史年表)

→10月8日欧州向け航路に就航

※客船データベースと若干データが異なります。

起工:1911年(明治44年)11月3日

進水:1913年(大正2年)3月30日

竣工:1913年(大正2年)9月11日

同型船に「鹿島丸」があります。

【鉄ネタ】

●1911年(明治44年)の今日

「横浜電気会社が江之島電気鉄道会社を吸収合併した」

江之島電気鉄道会社は現在の江ノ電です。

ここには「天下の雨敬」「投機界の魔王」と呼ばれた

「軽便鉄道」の雨宮 敬次郎が関係しています。

No.465 三島と横浜、その縁を探る

No.69 3月9日 事業失敗鐵道、横浜線物語

●1946年(昭和21年)

市会で大口駅開設を求める建議可決。

開設は、翌年の1947年(昭和22年)12月20日です。

→駅前シリーズは現在準備中で、「大口駅」も初期に紹介する予定です。

※駅前の雰囲気が 国鉄ローカル駅情緒を残す市内でも希有の駅です。

【その他】

●1877年(明治10年)の今日

日本長老会、スコットランド長老会、ミッションの3教会は、

海岸教会で合同し 日本基督一致教会を組織します。

邦人初の牧師誕生。小川、奥野、戸田

→日本基督一致教会

http://www.kaiganchurch.or.jp

No.68 3月8日 禁酒の勧めに横浜バンド活躍

●1903年(明治36年)の今日

相生町三丁目の旧「嘉以古」跡に 割烹料理店 八百政 開業。

当時の高級料亭といえば

相生の「八百政」

尾上町の「かね田」

太田町の「日盛楼」

伊勢佐木の「あらゐ」

そして住吉の「千登世」といわれました。

千登世に関しては

No.176 6月24日(日) 関内の粋といやーー、ね。

●1919年(大正8年)の今日

横浜中央食品市場(株)、表高島町に設立資本金100万円

No.97 4月6日 東日本初の中央卸売市場が認可される

●1931年(昭和6年)の今日

「シアトルの日本人学生母国見学団が来訪し市内を視察した」

シアトルは、横浜から多くの移民が渡った港です。

また、日米交流の歴史を持ち「横浜」とも縁の深い街です。

No.39 2月8日 龍田丸をめぐる2つの物語

No.241 8月28日(火)駅を降りたら、国際港 復活

●1931年(昭和6年)

「金輸出再禁止を見越してドル買が盛になり、このため正金銀行はアメリカ向正貨現送に忙殺され多額の正貨が海外に流出した」

※10月〜12月までに38,400万円の金貨が流出します。

10月3日1,500万円

10月8日1,500万円

10月15日1,500万円

10月16日1,500万円

10月19日1,500万円

10月22日1,500万円

10月24日1,500万円

10月26日1,500万円

10月27日1,500万円

10月29日1,500万円

11月2日1,500万円

11月4日1,500万円

11月5日750万円

11月8日1,500万円

11月9日1,700万円

11月10日750万円

11月16日750万円

11月18日1,700万円

11月24日2,250万円

11月25日1,500万円

11月27日750万円

11月30日1,500万円

12月1日1,500万円

12月5日750万円

12月15日3,000万円

12月24日2,000万円

(表組にすれば良いのですが )

横浜年表ピックアップ【10月2日】

横浜の出来事を年表からピックアップしました。

これまで年代順に年表を紹介してきましたが、

今日から 私が気になった事件から順に紹介していくことにします。

●1916年(大正5年)の今日

相甲電気株式会社(資本金80,000円)が戸部町に設立された。

この一行は、つい見逃しそうな小さな記事でした。

どうも引っかかったので、調べてみると

1917年(大正6年)頃、現在の城山市一帯に電気を供給した会社だということがわかりました。さらに遡ると供給電力は

道志川(三ヶ木)発電所から配電されます。

道志川(三ヶ木)発電所は現在

発電所:相模原市緑区三ヶ木字道志川

取水口:相模原市緑区三ヶ木字小吹

放水口:相模原市緑区三ヶ木字道志川

建設時期は1911年(明治44年)です。

現在「三ヶ木発電所の遺構」が残っています。

なぜ?

横浜に創設された会社が相模原の電気供給会社に?

この道志川発電所は、

当初住宅用では無く 工事用の電源を確保するために設置されたものです。

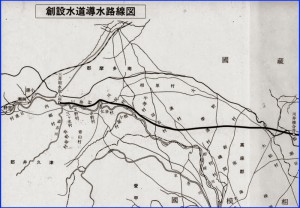

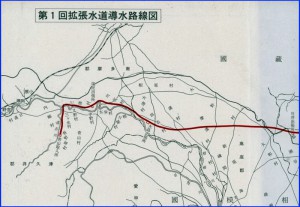

実はこの発電所は横浜市水道局の第二期拡張工事の際に工事用の電力を供給するために設置されたものです。

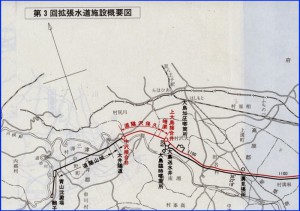

第二期拡張工事のうち、

青山沈殿池から津久井を結ぶ城山隧道(全長4358.5m)の掘削工事のために送気器や排水ポンプ、コンクリートミキサーなど数々の機械を使用するための電源用に設置されたものです。

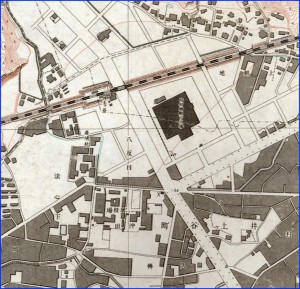

|

| 第二回は図面が判読しにくかったので3回で代用しました。 |

隧道完成後は、相甲電気に譲り渡されて地域の発電所として活躍します。

その後、「富士水力」に吸収され最終的には「東京電燈=東京電力」に吸収されます。

1942年(昭和17年)3月31日に東京電燈が解散

翌4月1日に日本発送電(株)と関東配電が発足

1951年(昭和26年)5月1日に現在の東京電力(株)。

この時、電力会社の再編成と民営化に尽力したのが

ボーンアゲインを自ら実践し説いた松永安左衛門です。

※彼なら 現在の電力会社をどうしたでしょうか?

話しを戻します。

横浜市の成長は「水」なくしては語れません。

開港以来40年間、横浜は水不足との闘いでした。

No.291 10月17日(水)横浜水要日!

水源を遠く山梨県道志村に設け、配水路(水道道)を整備してきましたが

人口増に追いつかない状態が続き、

何回か大きな拡張工事を行ってきました。

第二期拡張工事は、横浜市水道行政の上でも極めて重要な工事でした。

※相甲電気が設立された戸部町は、野毛山のすぐそばですね。

●1886年(明治19年)の今日

岡倉天心(23歳)横浜港からシティ・オブ・ペキン号で出航、文部省美術取調委員としてアメリカを経由でヨーロッパに向います。

翌年の1887年(明治20年)10月11日、ゲーリック号で横浜に帰着します。

この日横浜港を出港した「シティ・オブ・ペキン号」には、小松宮彰仁親王が乗船し

イギリス、フランス、ドイツ、ロシア等ヨーロッパ各国歴訪に向かいました。

小松宮彰仁親王は、明治天皇の“義理”の叔父で、伏見宮邦家親王第8王子。

※岡倉天心が横浜と深い関係にあることは下記のブログをお読み下さい。

No.280 10月6日(土)天心と三渓

No.171 6月19日(火)虚偽より真実へ、暗黒より光明へ 我を導け

芋づる式でいけば、

岡倉天心と同じ船に乗船した小松宮彰仁親王といえば、

静岡県三島市にある国指定「天然記念物・名勝 楽寿園」が

小松宮彰仁親王の別邸です。

http://www.city.mishima.shizuoka.jp/rakujyu/index.htm

2013年の夏、横浜のメンバーとこの楽寿園を水源とする

「源兵衛川」の再生を探索してきましたのであわせて紹介します。

●1874年(明治7年)の今日

神奈川県布達道路規則の第14条で

「子供のたこあげ・羽根つき・こま廻し」を禁止。

この規則は、往来での事故が増えたからでしょう。

1872年(明治5年)にはすでに人力車が東京でも4万台を超えたということですから、横浜でも各地で人力車が“活躍”していたのではないでしょうか?

子どもの遊び場が何時の世も 被害者になってしまいますね。

●1899年(明治32年)の今日

ロマン・カトリック系フランス・サンモール修道会が山手に横浜紅蘭女学校を創立しました。→横浜雙葉学園ですね。

これも、資料の1899年(明治32年)ではなく

以下Wiki

1872年(明治5年)

メール・マチルドをはじめとする

「幼きイエス会(旧サン・モール修道会)」の修道女が横浜に上陸し、

初の来日修道女となりました。

横浜の山手において、外国人子女教育および孤児養育事業を開始します。

1900年(明治33年)

これを基礎とし、一般子女向けに横浜紅蘭女学校として開校。

1925年(大正14年)8月30日

紅蘭女学校が復旧された。

1958年(昭和33年)

校名を横浜雙葉に変更。

2000年(平成12年)

創立100周年を迎える。

●1929年(昭和4年)の今日

早大横浜美術部第1回美術展覧会が伊勢佐木町不二家で開催されました。

「伊勢佐木町不二家」

No.41 2月10日 不二屋伊勢佐木町店新築開店

●1960年(昭和35年)の今日

プロ野球大洋ホエールズが初優勝。

No.300 10月26日(金) 優勝、日本一

※マイコレクション紹介します!!

No.1 1月1日(日) 奇跡の1998年(前編)

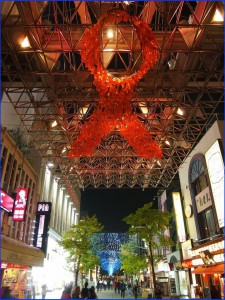

【雑景シリーズ】イセザキ界隈その1(一部改筆)

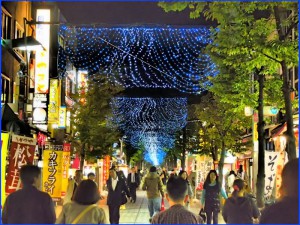

横浜市中区から南区につながるイセザキ界隈。

この通りは不思議な味わいを持っています。

明治から続く繁華街ですが、歴史に翻弄された通りでもあります。

もしかしたら、

とっくの昔に寂れてしまった「商店街」だったかもしれません。

ある時期、伊勢佐木商店街は苦悩していました。

ある時期、伊勢佐木商店街は苦悩していました。

次第に商業のヘソが横浜駅に移り始めたからです。

JRは昭和39年まで桜木町駅止まりでしたが、商店街の中心は「ザキ」でした。

大きかったのが市電の廃止です。特に伊勢佐木4丁目以降の地盤沈下が進みはじめました。

この商店街をどうするか?

議論を重ね、通りを“開放”することに決めました。開放とは?

通りを覆うアーケードではなく空を開放するストリートにすることにしたのです。この意思決定には勇気が必要だったと思います。商店街の店主たちは

空の美しい商店街を目指したのです。

|

| 伊勢佐木は夜景も似合います |

|

| ついついシャッターを切りたくなるイルミネーション。 |

|

| カレーミュージアムがあったんですね。 |

|

| 大道芸でも人気スポットとなりました。 |

No.137 5月16日 全店サマークリアランスセール開催中

横浜年表ピックアップ【10月1日】

横浜の出来事を年表からピックアップしました。

【10月1日】は、興味ある事項が多くなってしまいました。

一つ一つじっくり探ってみたいテーマばかりです。

とりあえず ピックアップしています。掘り下げテーマは、

別テーマで取上げていきます。

●1873年(明治6年)の今日

東京・長崎間 電信事業が開業しました。

日本の電信電話事業は、

1870年1月26日(明治2年12月25日)に東京〜横浜間で公衆電報の取り扱いが開始されたことに始まります。

No.26 1月26日 横浜東京間電信通信ビジネス開始

その後、電信網が整備され、

1890年(明治23年)には東京市と横浜市間の電話交換サービスが開始されます。

●1875年(明治8年)の今日

暴風のため(おそらく台風)

幕府時代から掲げてきた県庁の国旗の竿が折れてしまいます。

「神奈川県史料(2)1」

国旗である「日の丸」は最初、幕府が使用していた旗です。咸臨丸も観光丸も日の丸を掲げていました。それが明治以降もなぜ?使われたのか。

(調べていません)知りたいところです。

●1879年(明治12年)の今日

「山手221番の旧聖経女学校の構内に横浜市学校(メソジスト神学校)が開校した。

またメソジスト天安堂の構内に美会神学校が創設された(青山学院の前身)

校長、ヴェイル、神学生8人、英語を学ぶ普通科10名

※ミルトン・S・ヴェイル (Milton S. Vail)

「1879年10月1日、美会神学校が開設されました。その初代校長に選ばれたのがヴェイルです。米国ニューハンプシャー州の出身で、彼の父は米国に最初にメソジスト派神学校を開いた人でした。この父の下で神学を志し、ドイツに学び、やがてオハイオ大学の予科部長に選ばれましたが、その二年後の1879年9月には美会神学校の校長として横浜に到着。そのとき彼はまだ26歳という若さでした。

天分豊かなヴェイルは、希語、蘭語、独語のほかに教会史、教理史などを教え、学生を愛し、その一人一人のために毎朝祈りを捧げた人でした。その姿は長く卒業生の胸のうちに生き続けたと伝えられています。」(青山学院HPより)

http://www.aoyamagakuin.jp/index.html

●1880年(明治13年)の今日

新橋・横浜間、汽車の運転時間を変更します。

午前8時〜午後9時半まで

意外に夜遅くまで営業していたんですね。

●1881年(明治14年)の今日

日本と英国の郵便為替交換を開始します。

郵便は

1873年(明治5年)に日米郵便交換条約が結ばれ

日本は横浜郵便局、

米国はサンフランシスコ郵便局を郵便物の交換拠点とすること等を規定したのが国際郵便の始まりです。

翌年の

1874年(明治6年)に国際郵便に関する条約が成立します。

1877年(明治9年)日本も万国郵便連合(UPU)に加盟します。

一方、

明治初期に書簡ではなく「現金以外の金銭決算」の国際ルールは、

この1881年(明治14年)日本と英国の郵便為替交換を契機に外国との為替交換が行われますが、国内法は未整備でした。

1883年(明治15年)12月11日太政官布告第57号によりようやく為替手形約束手形条例が整備されます。

●1885年(明治18年)の今日

1872年に横浜で日本初のガス事業が源流となり

1885年(明治18年)東京府から東京府瓦斯局の払い下げを受け渋沢栄一、浅野総一郎らによって、東京瓦斯会社として創立されます。

この年は

日本郵船会社が東京で開業し、赤い二引きのファンネル 正式に旗章として掲げます。

No.116 4月25日 紺地煙突に二引のファンネルマーク

1886年(明治19年)の今日

日本郵船会社の本社を横浜尾上町6丁目に移転します。

→1887年(明治20年)に再度東京に移転します。

●1887年(明治20年)の今日

「アメリカ人ブラウン女史が山手に家塾を開いた横浜英和女学校といい今の捜真女学校の前身である」

→1886年(明治19年)データもあり調べてみたところ

両方とも正しいようです。

「捜真の歴史は、1886(明治19)年、横浜の外国人居留地山手67番にあった聖書印刷所の2階で始まりました。プロテスタントのバプテスト派宣教師でアメリカ人のシャーロッテ・ブラウンが7名の少女の教育にあたり、翌年10月1日英和女学校の看板を掲げました。」

http://www.soshin.ac.jp/jyogakko/

●1887年(明治20年)の今日

武藤金吉捕まる。

港座で開催された櫻鳴政談演説會が集会条例違反で主催者武藤金吉が告訴され11月4日に罰金を課す。

※武藤金吉は熱血政治家「むときん」と呼ばれました。

英吉利(イギリス)法律学校(現在の中央大)に学び、「実業新聞」「上野(こうずけ)新聞」を主宰するジャーナリストとして活躍すると同時に、群馬県農工銀行取締役、山保毛織社長など実業家としても活躍します。

蚕糸業の改善につくし、横浜とも関係の深い人物です。

(少々重いです)

http://www.tasyo.com/senjin2005/3636-1.swf

●1890年(明治23年)の今日

横浜共同電灯会社が常盤町で営業をはじめた(点灯数300)

No.365 12月30日(日)横浜初の発電所

●1892年(明治25年)の今日

横浜郵便電信局外6局がベルギーと郵便為替事務を始めました。

●1900年(明治33年)の今日

東京・横浜間で自動電話が開始されました。

|

| 当時の電話ボックス風(元町) |

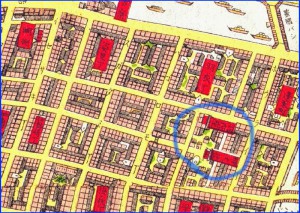

●1913年(大正2年)の今日

横浜勧業共進会が開会しました。(〜11月19日)

会場は現在の蒔田エリアで、現在も共進町という「町名」を始め若干痕跡が残っています。

http://www.minamiyoshida.jp/modules/pico/index.php/content0009.html

●1913年(大正2年)の今日

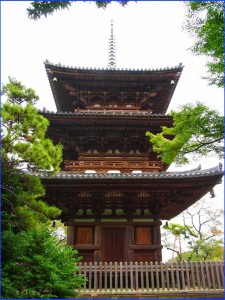

「国宝三重塔が三渓園の山上に。」と横浜歴史年表に表記されていましたが、

http://www.sankeien.or.jp/kokenchiku/toumyouji_sanju.html

三渓園HPでは1914年(大正3年)に移築とあります。

「この塔は俗に加茂の塔といい、大和の岡田加茂の灯明寺にあつたものを移築しました。原富太郎が横浜にうつしたもので、当時箱根以北の天平建築はこの搭のみといわれました。」(高さ8尺5寸、問口16尺5寸、屋根巾34尺)

※旧燈明寺三重塔【重要文化財】1457年(康正3年)建築

http://www.d1.dion.ne.jp/~s_minaga/n_16_tomyoji.htm

●1923年(大正12年)の今日

関東大震災による横浜市の損害は約20億円と発表されました。

当時の日銀発行券総額17億円です。

●1927年(昭和2年)の今日

区制施行で鶴見区・神奈川区・中区・保土ケ谷区・磯子区が誕生します。

各区役所に庶務、税務、戸籍、会計の4課を設置し、徴税、兵事、学事等を置きます。

No.311 11月6日(火)18区誕生

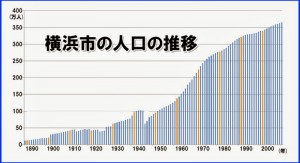

●1930年(昭和5年)の今日

国勢調査を実施し横浜市の人口は620,396名(135,929世帯)

→1935年(昭和10年)調査では

人口704,290名(148,545世帯)

→1938年(昭和13年)調査では

人口777,500人(163,380世帯)

→1941年(昭和16年)調査では

人口999,400人(209,379世帯)

※戦争直前に人口が急増します。

●1930年(昭和5年)の今日

市電連絡線浅間町線(洪福寺・浜松町間)が開通しました。

尾張屋橋を越える路線が完成

●1930年(昭和5年)の今日

北林透馬の「街の国際娘」が「中央公論」に発表された。

※北林 透馬(きたばやし とうま)

1904年(明治37年)12月10日〜1968年(昭和43年)11月13日は、

日本の小説家で本名は清水金作。愛称はハマの「トーマ」と呼ばれていました。

中区馬車道の「平安堂薬局」の次男として生まれ

戦前から昭和30年代初頭にかけて活躍した流行作家。

地元横浜を舞台にした作品を多数執筆し「ハマを代表するモダンボーイ」といわれました。

1930年(昭和5年)中央公論が企画した文芸アンデパンダン展において

「街の国際娘」が第一席に選ばれたことを機に、

新たなペンネーム「北林透馬」を名乗ります。

●1931年(昭和6年)の今日

国鉄程ヶ谷駅が保土ヶ谷駅に改称された。

「程ヶ谷」から「保土ヶ谷」になったのが昭和、それまでは「程谷」「程ヶ谷」と使われていました。近年「保土ヶ谷区」は「保土ケ谷区」と決め表記しています。

●1933年(昭和8年)の今日

加藤発條製作所が東京市本所区菊川にて従業員5名で創業します。

この加藤発條製作所は、1936年(昭和11年)に神奈川県下唯一のばね専門メーカとして横浜市保土ヶ谷区岩井町に移転します。

|

| 駅前の超優良メーカー |

戦前、日本フォード社の純正部品を納入する金属メーカーとして成長。

1995年10月株式会社パイオラックスに社名変更

2004年9月東証2部から1部に指定替えする

ばねを主力とした超優良金属製品メーカーです。

http://www.piolax.co.jp

●1936年(昭和11年)の今日

第四次市域拡張が行われます。

久良岐郡金沢町・六浦荘村が磯子区、鎌倉郡永野村が中区に編入された

市面積168.02平方キロメートルとなります。

【番外編】市域拡大は元気なうちに!?

●1937年(昭和12年)の今日

去る5月4日に新設された名古屋税関の管轄が変更されました。

横浜税関の管轄区域で静岡、長野両県を名古屋へ移管し

清水税関支署、下田、見付両監視署も名古屋へ移管します。

※1953年(昭和28年)まで日本の税関組織のトップは「横浜税関長」でした。

●1944年(昭和19年)の今日

市庁舎、木造建物で危険のため臨時に野毛山老松国民学校他へ移転。

市会議場は老松町横浜市図書館内に設置。

No.256 9月12日(火)どこも本庁舎引越は大問題

●1960年(昭和35年)の今日

氷川丸,最後の公開を終え横浜に帰港します。

●1964年(昭和39年)の今日

横浜港国際ターミナル・ビル(横浜港大桟橋)が完成します。

●1964年(昭和39年)の今日

東海道新幹線「新横浜駅」が開業します。

●1969年(昭和44年)の今日

港南区・旭区・緑区・瀬谷区が新設され10区から14区になります。

●1969年(昭和44年)の今日

本牧埋立地に神奈川臨海鉄道本牧線が完成し営業を開始する。

(国鉄根岸駅・本牧ふ頭間)

●1978年(昭和53年)の今日

さわやか運動が始まります。

No.147 5月26日 明るく豊かな国民生活の形成に寄与

●1979年(昭和54年)の今日

地域の強い反対がありましたが、横浜新貨物線が開通します。

●1984年(昭和59年)の今日

帆船日本丸記念財団が発足します。

http://www.nippon-maru.or.jp

●1987年(昭和62年)の今日

財団法人横浜市女性協会

http://www.women.city.yokohama.jp

財団法人横浜市美術振興財団が設立

http://fp.yafjp.org

暦で語る今日の横浜【9月30日】

横浜の年表から

今日起った出来事をピックアップしました。

【9月30日】はかなり話題満載です。小分けしたいところです。

●1890年(明治23年)の今日

「週刊英文 ウィクリー・レヴィュー・オブ・ヨコハマ・マーケット

(The Weekly Review of Yokohama Market)が創刊された」

●1909年(明治42年)の今日

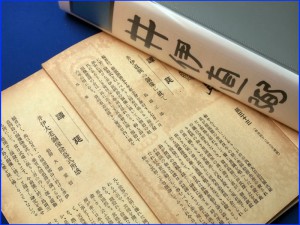

大鳥居正が「故井伊直弼朝臣銅像除幕式之記」を発行した

「故井伊直弼朝臣銅像除幕式之記」は現在

東京大学 史料編纂所 図書室所蔵

神奈川県立図書館所蔵

→近日 資料を確認する予定です

横浜市西区にある掃部山に建てられている井伊直弼像に関して

建立時に様々な障害が起ります。

「井伊直弼像建立」に賛成するもの、反対するもの

ガチンコ勝負で 闘争します。

井伊直弼の功績を称するグループは開港50周年にあわせて井伊直弼像を建立する計画を立てます。最初は東京日比谷公園内に建てる計画でしたが、

幕末に起った“安政の大獄”によって多くの大先輩を失った薩摩藩、長州藩出身の政府高官達は猛反対します。

一方、薩長の藩閥政治に対抗する者達や旧彦根藩出身者、徳川関係の井伊直弼支持者は、平和裏の開港は井伊の功績と評価します。

→このあたりは 目下“大量の”資料を呼んでいるところです。

|

| 井伊支持派の資料 |

両者の言い分に 無理も正論もあり 面白いので まとまりません!?

●1921年(大正10年)の今日

「横浜中央食品市場が高島町8丁目築地橋先に設立された。

さらに寿町の市場を合併して10月25日に開業した」

その後、1923年(大正12年)に制定された卸売市場法で中央卸売市場が開設されます。

No.97 4月6日 東日本初の中央卸売市場が認可される

●1922年(大正11年)の今日

横浜劇場でロシアバレイ団のパヴロワ女史公演(〜10/3)。

花月園内に花月園少女歌劇が創設された

No.52 2月21日 東洋一の遊園地(加筆修正)

●1929年(昭和4年)の今日

「印刷所廃止、以後、乗車券印刷を横浜刑務所に委託」

横浜刑務所は、その昔久良岐郡役場と村役場があった場所だそうです。

刑務所では受刑者の社会復帰用に様々な職業訓練を行っています。

http://www.moj.go.jp/KYOUSEI/KEIMUSAGYO/sagyo/sisetu_yokohama.html

毎年、横浜刑務所(港南区港南)では「横浜矯正展」が11月最初に(3日前後)開催され多くの作品が展示即売されます。

●1929年(昭和4年)の今日

「昭和絹靴下株式会社(資本金1,500,000円)が横浜市中区井土ヶ谷町250に設立された」と資料にありました。

昭和絹靴下株式会社を継承する株式会社アルバックの社史によりますと

1929年(昭和4年)9月20日設立とあります。

戦後、日本真空技術株式会社として新業態に転換し2001年(平成13年)に株式会社アルバックとなり現在に至っています。本社は茅ヶ崎市にあります。

●1929年(昭和4年)の今日

日本郵船氷川丸,横浜船渠で進水。

No.116 4月25日 紺地煙突に二引のファンネルマーク

氷川丸はまだまだ 紹介しきれていないネタ多くあります。

追々 追加していきます。

●1930年(昭和5年)の今日

「日本最古の横浜電気館が閉鎖した」

横浜市松ヶ枝町25、現在の中区伊勢佐木町2丁目91あたりで開業していた映画館で、

1908年(明治41年)開業。

ここでは日本最古となっていますが、

1903年(明治36年)に東京市浅草区浅草公園六区(いわゆる浅草六区)に吉沢商店が「常設活動専門館」としてオープンしたのが日本初といわれています。

●1931年(昭和6年)の今日

「わが国潜水業の祖である田中銀蔵(90)が没した」

別資料では

「日本水産業界の元祖 田中銀蔵 没する」とあります。

※その他の資料は現在 見当たりません。

潜水業であれば、幕末期に増田万吉が潜水業を始めた記録が“沿革史”等に残っています。

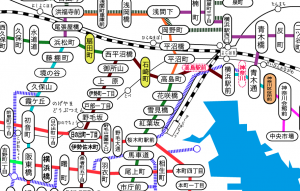

●1969年(昭和44年)の今日

市電

久保山線(浜松町〜阪東橋間)

神奈川線(州崎神社前〜横浜駅前間)廃止

|

| 水色の路線が廃止されました |

廃止路線の代替バスとして

102系統 滝頭車庫前〜浦舟町〜横浜駅前〜州崎神社前間 運転開始します。

●1985年(昭和60年)の今日

「横浜新都市ビルがオープン、1階が横浜駅東口バスターミナルに」

No.274 9月30日 (日)巨大資本の東西戦争

暦で語る今日の横浜【9月29日】

横浜の年表から

今日起った出来事をピックアップしました。

●1902年(明治35年)の今日

インターナショナル銀行(資本金$5,000,000)が山下町に設立されました。

インターナショナル銀行(Intemati㎝al Banki㎎ Corporation)は1901年にニューヨークで設立され早速日本(横浜)に進出します。

1879年(明治12年)2月に横浜正金銀行開業後、

明治期には外国銀行が続々日本進出します。

その多くが横浜に日本支店(横浜支店)を設立しました。

【1880年代】

※チャータード銀行 本店ロンドン

(Chartered Bank of India,Australia and China)

※ニュー・オリエンタル銀行 本店ロンドン

(New Oriental Bank Corporati㎝,Ltd.)

※コントワール・ナショナル・デスコント 本店パリ

(Comptoir National d’Escompte de Paris)

【1890年代】

※ナショナル・バンク・オブ・チャイナ 本店香港

(Nati㎝al Bank of China,Ltd.)

※露清銀行 本店サンクト・ベテルブルク

(Banque Russo Chinoise)

1896年設立→1910年露亜銀行と改称

横浜支店は山下町で、警友病院となり現在は結婚式場

【1900年代】

※インターナショナル銀行 本店ニューヨーク

(Intemati㎝al Banki㎎ Corporation)

※独亜銀行 本店上海

(Deutsche Asiatishe Bank)

※金門銀行 本店サンフランシスコ

※日英銀行 本店ロンドン

(AngloJapanese Bank)

※合盛元銀行 本店中国遼寧省安東

※日米銀行 本店サンフランシスコ

などです。

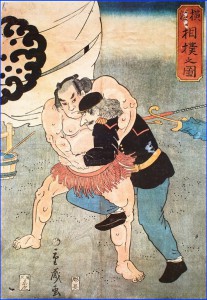

●1920年(大正9年)の今日

「横浜座で国際柔拳倶楽部と神戸ボクシング倶楽部の主催により柔道とボクシングの競技大会開催。」

横浜で大正版 K1グランプリ開催ってとこですか?

●1921年(大正10年)の今日

「横浜ドック・禅馬鉄工所・横浜工作所に争議がおきた」

「浅野造船所にサボタージュが起きた(2,700名参加)」

この資料を見て、“禅馬鉄工所”が記憶にありましたのでピックアップしました。

出典は「横浜歴史年表」とあります。

禅馬鉄工所は、地元の古老が知る程度ですが、戦前磯子にあった大きな鉄工所です。大正から昭和にかけて、重工業化を急ぐ日本では、各地で労働争議が起りました。ここによこ登場した横浜ドックは三菱造船に吸収された「横浜船渠」、横浜工作所は現在も鶴見にある「株式会社横浜工作所」だと推測されます。浅野造船所は「日本鋼管鶴見造船所」となり現在はコットンハーバー地区でマンション群が建ち並んでいます。

禅馬鉄工所は中々資料が見つかりませんでしたが、偶然の写真から「禅馬鉄工所」に出会うことになります。

|

| (余談です)芸子組合の名も。 |

No.464 昭和5年頃の横浜

の後半部に記しましたが

(磯子八幡神社)の境内に昭和5年建立された「御大典記念碑」に禅馬鉄工所の名が刻まれています。

昭和3年に英国のボイラー製造の先端企業であったバブコック・エンド・ウィルコックス会社が三井物産と共同出資して磯子湾に東洋バブコック株式会社を創立します。第一工場が磯子の禅馬鉄工所と隣接する市有地合わせて6,000坪の譲渡を受けて設置される新聞記事があります。

この記事から禅馬鉄工所の規模がある程度推測できました。

磯子八幡神社にお寄りの際には「御大典記念碑」を探してみてください。

●1944年(昭和19年)

連合艦隊司令部が慶応義塾大学日吉校舎に移転しました。

慶應義塾大学日吉キャンパスの一角の地下には、帝国海軍が作った網の目のように張り巡らされた大地下壕があり、戦後は米軍の通信基地のために接収されていました。

現在「日吉台地下壕保存の会」が作られ、地下壕の保存・整備を行っています。

このテーマは、別途紹介します。

●1949年(昭和24年)の今日

横浜市会、全員協議会が開かれ幾つかの案件の中に「日本貿易博覧会処理問題」についてが取上げられました。

現在でも関係者には耳の痛い話しでしょう。戦後復興を目的に野毛と東神奈川のに会場で開催された「日本貿易博覧会」は4,500万円の赤字見込みとなりその対処について議論されました。その大きな理由が国庫補助金5,000万円の減によるものと石河市長が説明しましたが“赤字”は“赤字”かなり議論になったようです。

他に市庁舎移転問題についても議論されました。

No.75 3月15日 JAPAN FOREIGN TRADE FAIR YOKOHAMA

No.256 9月12日(火)どこも本庁舎引越は大問題

●1970年(昭和45年)の今日

フランス山一帯を「港の見える丘公園」拡張用地として取得しました。

No.129 5月8日 ヒット曲の公園

暦で語る今日の横浜【9月28日】

横浜の年表から

今日起った出来事をピックアップしました。

●1882年(明治15年)の今日

「朝鮮国へ派遣された弁理公使 花房義質が明治丸に乗り横浜港に到着し横浜に仮設され東海鎮守府に入ります。東海鎮守府は後に横須賀に移設されます。

花房義質、到着に際し横浜株式取引所に加盟する商人達が町会所(現在の開港記念会館)に花房義質を招き、饗応しました。」

※東海鎮守府

1876年(明治9年)

横浜北仲通6丁目旧ドイツ領事館跡に仮設された海軍の後方支援・統轄を行う機関。

当初東西に設置する予定でしたが、東海のみ設置されました。

花房義質は明治から大正期に活躍した外交官で、マリア・ルス号事件でも脇役ながら、重要な役割を担い日本の司法独立を世界に知らしめた功績を残します。

No.257 9月13日(水)司法とアジアの独立

マリア・ルス号事件訴訟の後は日露国境画定交渉のため派遣された榎本武揚全権公使を補佐し、樺太千島交換条約(1875年)を締結、日露関係の安定に寄与します。

また、朝鮮外交では日本側から自由貿易を求め仁川開港問題を協議、20ヶ月後に仁川を開港するとことで合意するなど、日韓関係に積極的な関係を築きますが、歴史認識のズレ(パーセプションギャップ)のために

朝鮮では嫌われた人物の一人です。

1882年(明治15年)8月3日付の朝野新聞では

『聞く所に拠れば、朝鮮の頑民等は英米諸国よりも我邦を嫌忌すること甚だしく、殊に花房公使を、文禄の役に従事せし小西行長等と同視し、又、彼の頑民共が国王に建白したる大意は日本と交通するは必ず往時、李唐の侵略に逢いたる覆轍を踏むや明かなれば、速に交通を絶つに若しかずとの旨趣なりと。』と報道されました。

●1901年(明治34年)の今日

木下尚江(31歳)と幸徳秋水(29歳)ら二人は、横浜雲井町の「雲井座」で開かれた「普通選挙期成同盟会横浜支部」主催の演説会に出席します。

この年に秋水が刊行した『廿世紀之怪物帝国主義』は同時代の世界思想潮流の中でも帝国主義を批判した先駆的思想といわれています。

※普通選挙期成同盟会とは、普通選挙運動の中心団体として1897年(明治30年)に長野県松本で初めて組織されます。

1900年(明治33年)に国会に請願され活発な普選運動となっていきます。

※横浜雲井町は、現在の横浜市中区長者町5丁目あたりです。

※木下 尚江(きのした なおえ)社会運動家、作家。

クロムウェルの影響を受け、法律を学びます。

廃娼運動、足尾銅山鉱毒問題、普通選挙期成運動などで論陣を張り、

1901年(明治34年)には

幸徳秋水、片山潜、堺利彦らの社会民主党の結成に参加します。

田中正造の死期に立ち会い看護も行った人物です。

幸徳秋水と木下尚江は、次第に考え方が分かれ、

秋水は、アナキズムへ。木下尚江は社会主義運動から離れ

人間主義に関する著作活動に向かいます。

●1906年(明治39年)の今日

「三橋信方」が第5代市長に就任しました。

任期は1906年(明治39年)9月28日〜1910年(明治43年)6月25日

開港50周年記念事業を取りまとめ、実施しますが徒労のため体調を崩し退任、早々に亡くなります。

※横浜市のき章『浜菱』の制定

No.183 7月1日(日) 7月のハマ?

※横浜市歌の作成

横浜市歌の真実

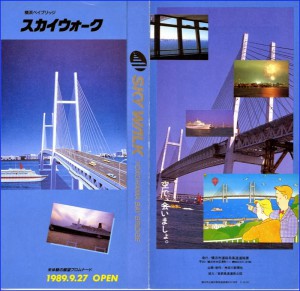

●1989年(平成元年)の今日

横浜市営バス109系統「桜木町駅前〜横浜ベイブリッジ〜スカイウォーク前」間の運転を開始します。

前日の27日は横浜ベイブリッジがオープンした日でもあります。

※ベイブリッジ開通に合わせ

スカイウォークは1989年(平成元年)9月27日から2010年(平成22年)9月26日まで営業されました。

暦で語る今日の横浜【9月27日】

横浜の年表から

今日起った出来事をピックアップしました。

(今日はちょっと手抜きしました。羅列のみです。追って掘り下げます。)

●1934年(昭和9年)の今日

英国産業連盟満州国視察団のバーンビーら四名、満州入りの途次来日。

この日郵船「竜田丸」で横浜着。

→竜田丸は別途テーマにする予定です。

No.39 2月8日 龍田丸をめぐる2つの物語

●1923年(大正12年)の今日

21日山下町に設置されたアメリカ船の野戦病院が日本赤十字に寄贈されました。

●1923年(大正12年)の今日

日本郵船が横浜・清水間の海上輸送をはじめました。

<清水港小史>

1863年(文久3年)清水港から横浜港へ『静岡茶』を初めて出荷します。

1876年(明治9年)清水〜東京間の定期航路が開かれます。

1879年(明治12年)米国前大統領グラント将軍が来港します。

1897年(明治30年)清水に横浜税関支署が設置されます。

1899年(明治32年)国際港として“開港”します。

1906年(明治39年)静岡茶を初めてアメリカに輸出します。

緑茶515ポンドを日本郵船の「神奈川丸」で米国シアトルに初めて出荷します。

1910年(明治43年)清水港の緑茶の輸出量が横浜港を上回ります。

1923年(大正12年)関東大震災に際し、復興用の大量の木材を被災地ではなく清水港に緊急輸入し横浜・東京に搬出し復興の原動力となります。

●1925年(大正14年)の今日

「詩之家」を主宰する佐藤惣之助(34歳)は、横浜鶴見にある三笠園で野外詩会を開催しました。会には36名集まり互選採点の結果13票田辺憲次郎、10票八木重吉、7票佐藤惣之助、6票大鹿卓などでした。

【佐藤惣之助】川崎市出身の日本の詩人、作詞家。作曲家、古賀政男と組み多くの楽曲を世に送り出します。1938年(昭和13年)には、久米正雄、林房雄、川口松太郎らと中国へ従軍記者として赴きます。

『赤城の子守唄』(昭和9年2月)

『大阪タイガースの歌』(昭和11年3月)

(現:阪神タイガースの歌、通称:六甲颪)

『人生の並木路』(昭和12年2月)

『人生劇場』(昭和13年7月)

『新妻鏡』(昭和15年6月)

【八木重吉】神奈川県師範学校(現・横浜国立大学)出身の詩人。この野外詩会で入選したことをキッカケで佐藤惣之助主催の「詩之家」の同人となります。結核になり茅ヶ崎で療養生活を送りますが29歳で亡くなります。たった5年ほどの短い詩作生活でしたが、その間に書かれた詩篇は、2000を優に越えました。

http://2style.net/misa/fuguruma/yagi/yagi.html

【大鹿 卓】小説家、詩人。金子光晴の実弟で、京都帝国大学経済学部中退し、秋田鉱山専門学校を卒業し化学教師を務めながら詩を書きます。

※トップ入選した田辺憲次郎に関しては不明です。

※鶴見三笠園

鶴見には一時期東洋一といわれた「花月園」がありました。

その後、近隣に競合の遊戯施設「三笠園」が進出します。

●1951年(昭和26年)の今日

商工会議所会頭「平沼亮三」は1951年(昭和26年)4月に市長選で当選、横浜市長に就任したため辞意を表明します。

議員総会を開き第14代会頭に原良三郎を選任しました。

●1952年(昭和27年)の今日

第1回横浜市長杯争奪ノン・プロ女子野球大会が開催されました。(〜28日)

結果は岡田乾電池が優勝しました。

※女性の野球大会が戦後早々に開催されていたんですね。

●1966年(昭和41年)の今日

捺染業者である日国産業社長“志村吉造”が電動式自動スクリーン捺染機を完成します。横浜と捺染の関係は深いものがあります。

→捺染は別途テーマにする予定です。

●1975年(昭和50年)の今日

伊勢佐木町の誕生100年記念祭が開催されました。

→伊勢佐木町、イセザキモールは別途テーマにする予定です。

●1988年(昭和63年)の今日

MM21新線と競合する市営地下鉄3号線延伸ルートの事業免許の取り下げ方針決定しました。

→市営地下鉄3号線延伸に関しては別途テーマにする予定です。

暦で語る今日の横浜【9月26日】

横浜の年表から

今日起った出来事をピックアップしました。

●1874年(明治7年)の今日

「1月から9月までガス灯の街頭点火料の滞納が8,100余円に上り(8割強)、このため高島嘉右衛門は株式会社の組織を計画した。しかし当局はこれを許可しなかったためガス会社は極度の経営難におちいり、ついてその譲渡を町会所に申し出るにいたったので、町会所は県庁にたいし、ガス灯譲受けの願書を出した」

政商 高島嘉右衛門の実績に一つにガス灯事業があります。

このガス会社設立を巡ってはガス会社建設の権利を得るために“愛国心”を巧みに使い“あくどい”手法で獲得します。フランス人技師を招いてガス工場(横浜瓦斯会社)を伊勢山下に建設します。

時代が早すぎたのか、経営が甘かったのか 経営難に陥ります。

(横浜瓦斯会社の歩み)

1871年(明治4年)ガス会社を伊勢山下の石炭蔵跡に建設。

1872年(明治5年)に完成。

1874年(明治7年)ガス灯譲受けの願書を提出。

1875年(明治8年)横浜町会所に譲渡されます。

その後、

1892年(明治25年)4月に横浜市瓦斯局となり

1944年(昭和19年)11月に東京ガス株式会社となります。

2013年(平成25年)7月

本町小学校で

日本で初めてガス事業を起こした「横浜瓦斯会社」の遺構が出土しました。

出土したのはホルダー(ガスタンク)の基礎の一部です。

今回発見されたものは、横浜市瓦斯局時代の

1906年(明治39年)に設置された4号ガス溜の基礎と推定されています。

(国内最古のガス管)

http://www.tohatsu.city.yokohama.jp/news3.html

No.27 1月27日 ニッポン、国際コンペに勝つ

No.28 1月28日 高島嘉右衛門と福沢諭吉(加筆)

●1876年(明治9年)の今日

神奈川裁判所が横浜裁判所と改められ、庁内を区画して別に区裁判所を置いた

裁判所は誕生期から役割と名称が変化します。

1872年(明治5年)8月

「神奈川裁判所」として神奈川県庁内に司法裁判所開設

1876年(明治9年)9月

「横浜裁判所」と変更

1877年(明治10年)6月北仲通5丁目の元フランス公使館跡に移転

1882年(明治15年)1月

「横浜始審裁判所」と変更

1890年(明治23年)3月

「横浜地方裁判所」(裁判所構成法施行により変更)

1923年(大正12年)9月1日

庁舎倒壊消失

1923年(大正12年)12月

横浜公園内の仮庁舎に移転

1925年(大正14年)10月

中区日本大通9番地の旧横浜生糸検査所を模様替えし移転

2001年(平成13年)7月

地下2階,地上13階建ての新庁舎が完成

No.339 12月4日 (火)「横浜から神奈川」へ

●1937年(昭和12年)の今日

新山下町貯木場地先海面にヨットハーバーが落成し

祝賀ヨット競技大会が挙行されました。

1940年(昭和15年)に東京で夏季オリンピック開催の決定にともない、

横浜市はヨット競技の誘致に成功し、ヨット競技開催の準備を進めます。

1937年(昭和12年)には、

東京オリンピック(昭和15年)に備えて設計コンペが開かれます。

中区新山下町にオリンピック用の仮ヨットハーバーが9月に落成し、

横浜ヨット港(ヨットハーバー)建設が計画されます。

この時に、ヨット競技の開催に尽力したのが横浜ヨットクラブ(YYC)です。

No.202 7月20日 (金) 港をヨットが舞った日

このヨットハーバーは、

1968年(昭和43年)まで使用され、

その後

1977年(昭和52年)磯子区に移転開設されます。

暦で語る今日の横浜【9月25日】

横浜の年表から

今日起った出来事をピックアップしました。

●1873年(明治6年)の今日

ジョン・A・ビンガム

(John Armor Bingham、1815年〜1900年)は駐日公使として夫人(アマンダAmanda)及び2人の令嬢(エンマEmma及びマリーMarie)と共に着任します。

1885年(明治18 年)7月21日に離任するまで12年間、歴代駐日外交官としては最も長い任期を務め上げました。在任中は特に「不平等条約」の改正に尽力し日本政府を強力に『バックアップ』し、当時の英国公使パークスと徹底的に衝突した人物です。明治天皇は離任直前のビンガム公使を午餐に呼ぶなど信頼も厚かったようです。

No.247 9月3日(月)坂の上の星条旗(前)改題

●1964年(昭和39年)の今日

「市内遊覧バスの見学コースに「港の見える丘公園」を加え、「八聖殿」をはずす」

「港の見える丘公園」は1962年(昭和37年)にオープンしました。

観光地としては大先輩だった「八聖殿」に取って代わられてしまいました。

「八聖殿」も悪くありませんよ。

隣接する展望台からの眺めも良いです。

でもちょっと ハレ!さが無いかな。

※「八聖殿」ブログ

https://www.sites.google.com/view/hasseiden

「八聖殿」案内

http://www.rekihaku.city.yokohama.jp/shisetsu/hasei/

●1925年(大正14年)の今日

作家武田泰淳の妻であり随筆家の武田 百合子(たけだ ゆりこ)が横浜市で代々の富豪、鈴木家の三女百合子として生まれます。

1943年(昭和18年)

横浜第二高等女学校(現・神奈川県立横浜立野高等学校)を卒業し在学中に同級生たちと同人誌『かひがら』に参加し、詩や文章を投稿するあたりから分筆への才能を見せ始めます。

1947年(昭和22年)の農地改革で没落し、職を転々とするようになります。この頃、同人誌「世代の会」に参加し、遠藤麟一郎、矢牧一宏、小川徹、吉行淳之介、中村真一郎、八木柊一郎、中村稔、いいだもも等と親交を持ち生涯続きました。

神田のバルザックとよばれた森谷均の経営していた喫茶店兼酒場「ランボオ」の女給となり、そこで武田泰淳と出会います。

※横浜生まれの 文筆家

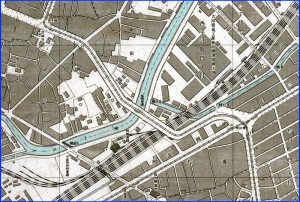

●1923年(大正12年)の今日

9月1日11時58分32秒に起った関東大震災の復興に携わるために横浜市都市計画局長として、内務省の勅任技師「牧彦七」が招請され着任しました。

実は、震災から間もない9月6日に、市区改正局長から初代横浜市都市計画局長となった阪田貞明が病死しします。横浜市は政府の復興担当となった後藤内相に相談しに内務省土木技師牧彦七を横浜市に招きます。

後藤からの指示は「理想的な計画を立てることにベストを尽くせばよろしい」だったそうです。

震災で基本的な「地図」を失っていた状況下、牧彦七はまず2人の技師とともに市の内外を視察し現状把握に努めます。

また、市に関する資料を神奈川県、東京都等から収集し、復興案に必要なデータを集めます。

陸軍測地測量部の迅速地図が牧の手元に届いたのが10月10日頃だったそうです。

如何に厳しい状況だったかがわかります。

なんとか督促されながらも11月11日になってようやく帝都復興院に横浜市復興計画

案を提出します。

道路橋梁河川等土木費2億5千万円、横浜港改修9千万円、電灯会社買収5千万円、官庁再建5千万円、永代借地県買収1,500万円などを含む総予算5億1千万円規模、東京都の3分の1程度の事業計画でした。

彼のプランの骨子は

現在の関内と横浜駅の中間にあたる、伊勢町あたりに中央公園を造成しそれを囲んで官公庁と会社銀行が並ぶ新都心を形成するというものでした。

そこから各地区の公園や駅を幅員50〜60mの「逍遙道路」で結び、中央停車場(新しい横浜駅)の移動を含む鉄道網の大幅改編も含まれていました。

しかし、地元の意向は都心移動に強い抵抗を示します。

結局 牧彦七の目指した復興案は骨抜きになり 実現することはありませんでした。

11月20日付けで牧彦七は、内務省に引き上げ

1924年(大正13年)に東京都土木局長となり横浜を去っていました。

その後 昭和30年代まで日本最大の「港都」は「帝都」との都市間競争に破れていくことになります。

※牧 彦七(まき ひこしち、1873年〜1950年)

日本の道路技術者。都市計画家。

1873年(明治6年)大分県生まれ。

1898年(明治31年)東京帝国大学工科大学土木工学科卒業。

卒業後台湾の台北県、台南県の技師として赴任。総督府民政長官後藤新平の下で土木課長として道路建設、都市改良、河川改修など工事を担当、廃県に伴い1901年退官。

1902年(明治35年)埼玉県技師となり土木課長就任。

その後秋田県に異動。

この時期

耕地整理に関して用水路の設計に新しい方法を求めるため、東北大学農学部に通い研究、県在職中に学位論文を起草。

1914年(大正3年)内務省に移籍。

内務省では、道路事務を担当、道路法、道路構造令、街路構造令などの制定に尽力。

1915年(大正4年)明治神宮造営局技師に就任。

1919年(大正8年)内務省土木局技師兼鉄道技師。

街路構造令を起草、橋詰広場や遊歩道施設規程等を盛込む。

1921年(大正10年)欧米各国へ出張。

1922年(大正11年)帰国。

内務省土木試験所初代所長に就任。「簡易舗装」などを考案。

1923年(大正12年)東京帝国大学工学部講師〜1930年まで講義を担当。

9月横浜市都市計画局長就任

11月内務省

1924年(大正13年)東京都土木局長就任

※その後の 牧 彦七 氏に関心が出てきました。追って調べてみたいと思います。