ホーム » 2013 (ページ 9)

年別アーカイブ: 2013

No.465 三島と横浜、その縁を探る

2013年(平成25年)8月

猛暑日に縁あって三島市の中央部に源流を持ち

中心部を流れる「源兵衛川」下りを楽しみました。

静岡県東部に位置する三島市と約100Km離れた

横浜市のつながりを少し探ってみました。

「源兵衛川」

三島駅前にある「楽寿園」小浜池を水源として、三島市中心部を抜け最下流に位置する「温水池」までの約1.5キロ続く清流です。

住宅地、商業地の合間を縫うように流れる「源兵衛川」は、かつて“お金以外は全て捨てられていた”と言われた“どぶ川”の汚名を持つ川でした。この川に自生していた「梅花藻」も絶滅していました。

|

| 開花する梅花藻 |

今から四半世紀前に多くの市民と専門家の手によって再生活動が始まり

現在は 多くの市民が「源兵衛川」の恵みを楽しむ市民憩いの清流となっています。

今では「梅花藻」をはじめカワセミも観察できる大切な自然空間となっています。

http://www.kouenguide.com/search/water/genpei/

http://www2.tokai.or.jp/younet24310/repo9-1.html

(CFS)

Customer(顧客)

First(第一)

Store(店舗)

この言葉を社名に抱える株式会社CFSコーポレーションは、現在イオングループに属する年商1,000億円を越える中堅のドラッグストアチェーンです。

マツモトキヨシホールディングスの4,300億円には及びませんが、静岡・神奈川を中心に300店舗を展開しています。

私たちは

「ハックドラック」「ハックキミサワ」の名の方が有名になっています。

CFS=HACは

横浜市港北区新横浜2-3-19に本部があり

三島市広小路町13-4に本店がある

「横浜」と「三島」を繋ぐ企業です。

1923年(大正12年)7月

石田初太郎が、個人営業の工業薬品等の小売店を横浜市南区横浜橋通商店街にて「イシダ」を創業します。

一方

1926年(大正15年)9月

君澤安が、個人営業の薬局を静岡県三島市広小路町にて創業します。

キミサワの名は、創業者の名であり、創業地の君澤郡の地名に由来します。

近くには君澤山浄土宗蓮馨寺があります。

(合併)

この「株式会社クスリのイシダ」と「株式会社キミサワ」が

1993年(平成5年)8月21日に合併、株式会社ハックキミサワに商号変更します。

その後、HACとなり

2003年(平成15年)8月21日に株式会社ハックキミサワから株式会社CFSコーポレーションに商号変更となりました。

近くにある「ハック」が横浜と三島を舞台に展開する企業だと知っていましたか?

イオングループ傘下に入るに至っては 紆余曲折ありましたが、ここでは触れません。

(いっずっぱこ)

三島駅から温泉地「修善寺」まで、

三島市民の足であり観光の重要な路線となっている

「伊豆箱根鉄道駿豆線」が走っています。

「伊豆箱根鉄道駿豆線」は

1893年(明治26年)9月30日豆相電気鉄道株式会社として創業された120年の歴史をもつ鉄道会社です。

一方、小田原駅と南足柄市の大雄山駅とを結ぶ大雄山線も同じ伊豆箱根鉄道の路線です。

「伊豆箱根鉄道駿豆線」は利用者からは「いずっぱこ」という愛称で呼ばれています。

はて?

この「伊豆箱根鉄道駿豆線」が横浜とどうつながる?

確かに修善寺と横浜を直結する「JR踊り子号」が2本走っています。

それだけではありません。

「伊豆箱根鉄道駿豆線」の歴史に横浜は重要な舞台となりました。

設立発起人

豆相電気鉄道株式会社設立の立役者となったのが

甲州商人“雨宮 敬次郎”でした。

雨宮 敬次郎(あまみやけいじろう)

「天下の雨敬」「投機界の魔王」と呼ばれ、波瀾万丈の商人人生を歩みましたが、投資家であると同時に全国の鉄道開業に参画していきます。

軽便鉄道の雨宮とも呼ばれました。

雨宮のビジネスの出発点は横浜でした。ワンマンでインフラビジネスに進出した点は政商“高島嘉右衛門”と共通点が多くありますが

分岐点は高島と同じ「鉄道事業」でした。

甲斐国山梨郡牛奥村に生まれた雨宮 敬次郎は地元で一財産築き

1870年(明治3年)から1872年(明治5年)頃に横浜でビジネスを始めますが

生糸相場・洋銀相場で大失敗しスッテンテンになります。

1876年(明治9年)から1877年(明治10年)

アメリカ、ヨーロッパを外遊し、鉄道、製鉄、水道等のインフラビジネスの重要性を感じます。

製粉事業に成功し現在の「日本製粉株式会社」の基盤を作ります。

※日本製粉株式会社

日清製粉に次いで日本国内シェア2位

横浜工場 横浜市神奈川区千若町2丁目1

軽井沢の開発事業でこの地に植林をし軽井沢の森林を作ったことはあまり知られていません。

(鉄道経営)

雨宮が関わった鉄道事業をざくっと紹介します。

●中央本線の前身となる甲武鉄道

●現在の西武国分寺線となった川越鉄道

●北海道炭礦鉄道の取締役

●大師電気鉄道の発起人→大師鉄道は

現在の京浜急行です。

●東京市街鉄道の会長

●1905年(明治38年)には

江ノ島電鉄社長に就任しました。

●横浜線にも関係があります。

No.69 3月9日 事業失敗鐵道、横浜線物語

てなちょっとこじつけっぽいネタでしたが

三島は素敵な街でした。

No.464 昭和5年頃の横浜

よく歴史書や教科書では、時代区分をします。

横浜史を区分する際、

最大の分岐点が「開港場」ができる幕末期です。

開港から一世紀半の歴史で、

横浜は幾つもの試練の時期がありました。

横浜近代史の中で、今回は震災復興期の昭和初期に注目してみました。

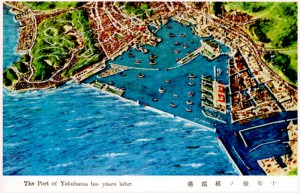

|

| 復興ビジョンが絵はがきになっています。 |

中でも昭和3年から5年頃の横浜の姿をざくっと追ってみます。

※詳細もいずれまとめて発表する機会があると思います。

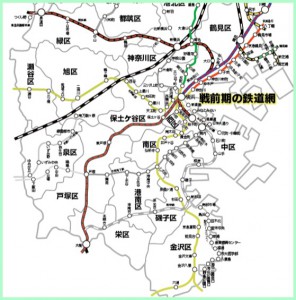

(鉄道の時代)

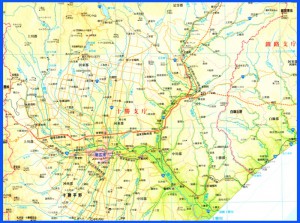

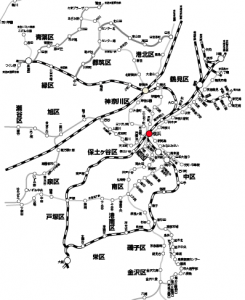

横浜の鉄道網が充実したのが昭和期です。

神中鉄道、東横線、京浜電気鉄道、湘南電気鉄道

そして横浜市電がレール網を最も充実させた時代です。

1926年(大正15年)

東京横浜電鉄が丸子多摩川駅(現・多摩川駅)〜神奈川駅間を開業します。

神中鉄道が星川駅(現上星川駅)〜厚木駅間を開業します。

鶴見臨港鉄道が浜川崎駅 – 弁天橋駅間を開業します。

昭和に入り

1927年(昭和2年)

神中鉄道が北程ヶ谷駅(現・星川駅)まで延伸します。

市電浅間町車庫開設。

1928年(昭和3年)

東横線が神奈川駅〜高島駅(後の高島町駅)間を開業します。

※神奈川駅が横浜駅として移転します。

鶴見臨港鉄道が浜川崎駅〜扇町駅間を開業します。

市営バスが開業します。(生麦車庫・麦田車庫完成)

1929年(昭和4年)

神中鉄道が北程ヶ谷駅(現・星川駅)から西横浜駅まで延伸します。

1930年(昭和5年)

京浜電気鉄道が高輪駅〜横浜駅間を開業します。

※「京浜電気鉄道 横浜駅は、現在の臨海セミナー等予備校が並ぶあたりです)

一方、

湘南電気鉄道が黄金町駅〜浦賀駅間、金沢八景駅〜湘南逗子駅間で営業を開始します。

鶴見臨港鉄道も全線電化し、鶴見仮停車場〜弁天橋駅間を延伸開業します。

1931年(昭和6年)

神中鉄道が西横浜駅〜平沼橋駅間を開業し

湘南電気鉄道も桜木町接続を目指し日ノ出町駅まで延伸しますが、

京浜電気鉄道がゲージの違いを乗り越え

日ノ出町駅まで延伸された湘南電気鉄道と接続します。

1933年(昭和8年)12月27日にようやく神中鉄道が横浜駅に乗り入れます。

◇市電の時代

ここでは詳細を掲示しませんが、昭和初期に市電網の大半が開業します。横浜市内のアクセス網が一気に整備されます。

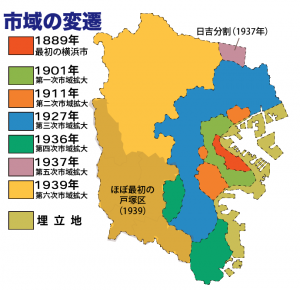

ちょうどこの頃、横浜市は周辺町村を合併し市域も一気に拡大します。

1927年(昭和2年)第3次市域拡張

■久良岐郡

屏風浦村、大岡川村、日下村

■橘樹郡

鶴見町、城郷村、大綱村、旭村、保土ケ谷町

■都筑郡西谷村を編入します。

※区制が施行され

市域が5区に分けられます。

横浜最初の5区が誕生します。

※鶴見区、神奈川区、中区、保土ケ谷区、磯子区

1936年(昭和11年)第4次市域拡張

1937年(昭和12年)第5次市域拡張

1939年(昭和14年)第6次市域拡張

(復興事業)

震災復興でインフラが整備されていくに伴い 民間のビル建設ラッシュが起ります。住宅政策では「同潤会アパート」が作られていきます。

例えば 1930年(昭和5年)の建造物は

都南ビル(旧都南貯蓄銀行本店)(静岡中央銀行)

No.352 12月17日(月)市民の財布を守った都南

ジャパンエキスプレスビル

同潤会アパート 多数

No.376 1月10日(木)中島敦のいた街

横浜競馬場一等観覧席遺構

インペリアルビル

No11 1月11日(水) KAAT開場

綜通横浜ビル

横浜地方裁判所・簡易裁判所

No.50 2月19日 横浜地裁で注目の公判

ベーリックホール

No.167 6月15日(金) 自然、単純、直裁、正直、経済的

東(あずま)隧道

松屋横浜支店

No.30 1月30日 MATSUYA GINZAのDNA

※氷川丸もこの年に横浜船渠株式会社で竣工しました。

1930年(昭和5年)は震災復興事業の一つ「公園整備計画」の「神奈川公園」と「神奈川会館」の開園式が行われた年です。

No.101 4月10日 薄れ行く災害の記憶

(御大典記念)

昭和天皇の即位の礼・大嘗祭が1928年(昭和3年)11月6日に行われました。昭和天皇即位を祝い、全国で様々な形で祝賀が行われます。

その一環として記念碑、記念造営が行われます。横浜市内にも多くの御大典記念に関係する記念碑等が残されています。

■芝生浅間神社では、1928年(昭和3年)御大典記念事業として社殿が御造営されます。

■横浜市立市場小学校では1928年(昭和3年)御大典記念として校旗を作成します。

■伊勢山皇大神宮の太鼓場(?)は1928年(昭和3年)に御大典記念として建設されます。

(観艦式)

横浜港で昭和に入り集中的に「観艦式」が開催されます。

No.285 10月11日(木)武装セル芸術

日本の観艦式は明治元年に始まり戦前は18回実施されました。

第一回は大阪天保山沖で行われ、以降“横浜沖”が最も多く9回、次いで6回“神戸沖”で実施されました。

昭和期になり観艦式は6回、内4回が横浜沖で実施されます。

1927年(昭和2年)10月30日、横浜沖。

1928年(昭和3年)12月4日、横浜沖。

1930年(昭和5年)10月26日、神戸沖。

1933年(昭和8年)8月25日、横浜沖。

1936年(昭和11年)10月29日、神戸沖

1940年(昭和15年)10月11日、横浜沖。

(磯子八幡神社)

1930年(昭和5年)磯子八幡橋近くにある「八幡神社」にある御大典記念碑が建立されます。

御大典記念

正三位 勲二等 有吉忠一

この記念碑は、碑の上部に鉄の玉が飾られています。

文献や近所の方の話しでは

“昭和の代になり、5年6月には、御大典記念碑が建ちました”。

“漁師の人たちが奉納した大きなブイ(浮標)が石塔の上にのせられています”

「機雷の外側という話もあります」

ここに名が出ている有吉忠一氏はちょうどこの記念碑が作られる直前の1930年(昭和5年)4月11日に市長として貴族院議員に勅撰されます。

その祝いも兼ねたのでしょう。

裏側にはこの記念碑建立に関わった方々の名が掘られています。

禅馬鉄工所、當所 伊達鉄鋼所

おそらく この鉄球を作った所と推理すると

「機雷」ではなく「ブイ」が妥当なのではないでしょうか。

あくまで推論ですが

観艦式には 数多くの「ブイ」が必要とされるので、その製造を地元の鉄工所が請け負い、その御礼も含めここに奉納したのではないでしょうか。

(この時代)

昭和初期の横浜は、震災から立ち上がりつつある中

昭和恐慌、急激な円安デフレのまっただ中にありました。

復興資金として借り受けた米国債の支払いに苦慮します。

こんな時に

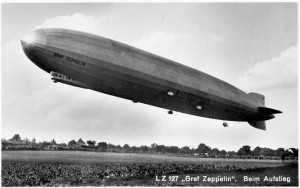

1929年(昭和4年)8月19日

飛行船ツェッペリン伯爵号が 急遽計画を変更して

横浜上空に現れます。

かたくなに進路変更を拒んだ「ツェッペリン伯爵号」がなぜ?

横浜を上空から視察したのか?世界の(特に米国の)メディアを乗せたこの

飛行船の目的は 何だったのでしょう。

No.232 8月19日 (日)LZ-127号の特命

No.463 高島嘉右衛門 風聞記

北海道と横浜を結ぶ政商「高島嘉右衛門」を追いかけている内に、不思議な人間関係に辿り着きました。

今日は 想像の領域!のセミフィクション仕立てです。

賀茂真淵、本居宣長と並ぶ国学者、平田篤胤(ひらた あつたね)。

その考えは尊皇攘夷の支柱となり、倒幕後の明治維新変革期の原動力ともなりました。

幕府の暦制を批判したことで江戸から追放された人物です。

平田篤胤は

1776年10月6日(安永5年8月24日)に生まれ

1843年11月2日(天保14年閏9月11日)郷里秋田で亡くなります。

彼が江戸処払いを命じられ、1841年(天保12年)故郷秋田に蟄居するまで京橋三十間堀に居を置いていた頃

近隣の子供達を集め一種の英才教育をしていた時期があります。

ちょうどその頃 近所(三十間堀八丁目)に暮らしていたのが

薬師寺嘉衛門一家です。この薬師寺家六男が

後に高島嘉右衛門と名乗ります。

嘉右衛門は 易断家としても有名で自伝によれば獄中で学んだとありますが、

そのキッカケとなったのは

平田篤胤か その養子となり優秀だった平田 銕胤(ひらた かねたね、1799年12月31日(寛政11年12月6日)〜1880年(明治13年)10月25日)ではないか?と推理しています。

高島 嘉右衛門は1832年12月24日に生まれます。

平田 銕胤は1824年25歳の時に篤胤の養子となります。

銕胤は嘉右衛門の親くらいの年齢ですから 嘉右衛門は彼から易学を学んだのかも知れません。

これだけでは ただ単に 時代と育った場所が近いというだけです。

ところが 意外な所で この点と線が結ばれたのです。

舞台は 一気に北海道に移ります。

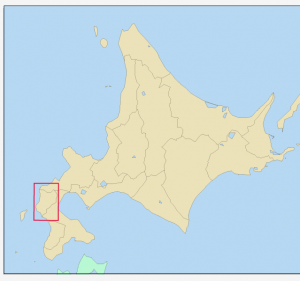

北海道の西南海岸に“せたな町”という小さな街があります。平成に入って市町村合併する前は“瀬棚町”と漢字で表記しました。

この“瀬棚町”を もしかしたら テレビか新聞で知っている方も多いかもしれません。過疎地における予防医療の実践で多くの報道があった村上智彦医師で有名になった町で、彼が一時期勤めていたのが「荻野吟子記念瀬棚町医療センター」です。

ここでは村上医師ではなく記念病院名となった「荻野吟子(おぎのぎんこ)」がキーワードになります。

■荻野吟子

荻野吟子は日本における近代医学を学び女医となった第1号です。北海道久遠郡瀬棚町で開業し10数年この瀬棚地域に貢献した記念すべき人物ですが、その人生は波瀾万丈そのものでした。

荻野吟子の功績をしのび 1967年(昭和42年)北海道百年を記念して女史の顕彰碑が開業地跡に建てられます。

1851年4月4日(嘉永4年3月3日)武蔵国幡羅郡(現在の埼玉県熊谷市)に生まれ

1913年(大正2年)6月23日東京府本所区小梅町の自宅で亡くなります。

62歳でした。

彼女の足跡を簡単に追います。

1870年(明治3年)19歳のとき夫からうつされた淋病がもとで離婚し、治療のため上京します。ところが、婦人科治療を行った医師は全て男性医師だったため“屈辱的な体験”をします。そこで荻野は女医を志します。

1875年(明治8年)24歳で東京女子師範学校(お茶の水女子大学の前身)一期生として入学します。

1879年(明治12年)首席で東京女子師範学校卒業し医学を習得するために私立医学校・好寿院に特別に入学を許されます。その時も男子学生に様々ないじめにも遭いながら優秀な成績で卒業します。

当時 医師資格受験が許認可制だったため、

荻野吟子は東京府、埼玉県に医術開業試験願を提出しますが

ことごとく“却下”されてしまいます。

1884年(明治17年)9月多方面への働きかけが実り医術開業試験前期試験を受けることができます。他に3人受験者がいましたが吟子だけ合格します。

1885年(明治18年)3月34歳で後期試験に合格し同年5月湯島に「産婦人科荻野医院」を開業します。近代日本初の公許女医の誕生です。

1886年(明治19年)田口卯吉らとともにキリスト教の洗礼を受けます。

さらに荻野吟子は自ら波瀾万丈の人生を選びます。

1890年(明治23年)39歳の時13歳年下の同志社の学生、志方之善(しかたゆきよし)と周囲の猛反対を押し切り再婚します。

夫、志方之善が理想郷をつくるという信念から北海道へ渡る決意をし

1891年(明治24年)単身渡道します。

キリスト教徒のための理想郷を求めて志方之善の他、丸山要次郎らが神丘地区(イマヌエル)に調査に入り、

1893年(明治26年)に会衆派と日本聖公会の教徒約60戸が入植します。

1896年(明治29年)吟子も診療所を閉鎖し之善のいる神丘地区(イマヌエル)に入植しますが、諍いを嫌った吟子は海辺の瀬棚合津町に移転し診療所を開業し夫、志方之善と距離をおきます。

※当時 今金町は一種のゴールドラッシュで、砂金、メノウ、マンガン、マンガン採掘採集地として入植者が殺到しますが同時に争いも絶えない時代でした。

志方之善はマンガン採掘にも失敗し京都の同志社に戻り神学を学び、牧師として北海道浦河教会に赴任することになります。

1905年(明治38年)志方之善は敗残の思いの中、病死します。

1908年(明治41年)吟子は帰京するまでこの地瀬棚町で診療活動を行います。

ここまで「荻野吟子」の簡単な生涯を追ってきましたが、どこに高島 嘉右衛門との接点があったのでしょうか?

吟子は医術開業試験願を提出しますがことごとく“却下”されてしまいます。

「…願書は再び呈して再び却下されたり。思うに余は生てより斯の如く窮せしことはあらざりき。恐らくは今後もあらざるべし。時方に孟秋の暮つかた、籬落の菊花綾を布き、万朶の梢錦をまとうのとき、天寒く霜気瓦を圧すれども誰に向かってか衣の薄きを訴えん。満月秋風 独り悵然として高丘に上れば、烟は都下幾万の家ににぎはへども、予が為めに一飯を供するなし。 …親戚朋友嘲罵は一度び予に向かって湧ぬ、進退是れ谷まり百術総て尽きぬ。肉落ち骨枯れて心神いよいよ激昂す。見ずや中流一岩の起つあるは却て是れ怒涛盤滑を捲かしむるのしろなるを。」(せたな町HPより)

万策尽き、最後の手段として外国での資格取得も考えていた荻野吟子に救いの手を差し伸べたのが、

高島嘉右衛門です。

嘉右衛門と荻野吟子の接点は不明ですが、

当時の医師資格に関する政府トップ衛生局局長「長与専斎」との接点を

嘉右衛門は国学者で政府に発言力のある

井上 頼圀(いのうえ よりくに天保10年2月18日(新暦1839年4月1日)〜大正3年(1914年)7月4日)に依頼します。

井上 頼圀は国学者で文部省、宮内省に出仕し、私塾神習舎で教えた教育者です。

1882年(明治15年)には松野勇雄らと皇典講究所(のち國學院)を設立します。

國學院教授、女子学習院教授を務めました。

ここで、冒頭の推理が登場します。

国学者、井上 頼圀は

平田 銕胤の弟子にあたります。

高島嘉右衛門より7歳年下の井上 頼圀は、平田 銕胤を介して親交があったのではないでしょうか。

荻野吟子が 北海道久遠郡瀬棚町で医療活動を行いながら過ごした10年

1898年(明治31年)から1908年(明治41年)の頃

高島嘉右衛門は

1889年(明治22年)「北海道炭礦鉄道会社」に出資

1892年(明治25年)4月4日に二代目社長に就任。

1906年(明治39年)10月1日に国有化。

この時期に、荻野吟子と高島嘉右衛門との交流が 北海道で無かった方が不自然ではないでしょうか。

山師、政商 かなりダーティなイメージのある「高島嘉右衛門」ですが、

単純に腹黒い人物像では解けない部分も多く、

人間 高島嘉右衛門の実像が 今後の研究であぶり出されていくことを

大いに 期待するところです。

●今回は 殆ど横浜とは関係ありませんでしたが、

点と線がつながった感動をそのまま掲載しました。

次回から また横浜ローカルに戻ります。

(余談)

高島嘉右衛門のもう一つの謎が

時の総理大臣 伊藤博文と 姻戚関係にありながらも

その関係が 易経で伊藤の暗殺を予言した!という話ばかりです。

伊藤博文の汚れ役を一部担っていたとも考えられます。

幕末明治はまだまだ 謎だらけです。

No.462 北海道と横浜を結ぶ点と線2

横浜と北海道の大地を点と線で結んだ男がいます。

おそらく、北海道と最も因縁のある横浜商人でしょう。

彼の名は

高島嘉右衛門(たかしまかえもん)

今日は “北海道と横浜を結んだ高島嘉右衛門”を紹介しましょう。

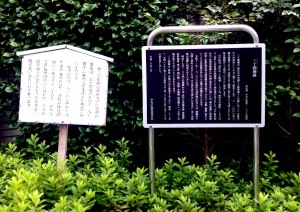

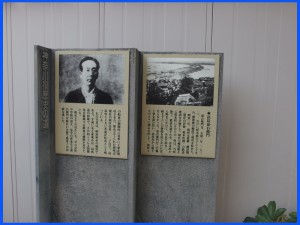

|

| 神奈川区にある高島嘉右衛門自宅近くの碑 |

北海道に限らず八面六臂の活躍をした嘉右衛門は、横浜・東京のインフラ関係、港湾関係に多く関わります。南は佐賀鍋島藩、東北の南部藩、静岡、愛知 他全国を走り回ります。殆ど鉄道のない時代にです。

中でも北海道では多方面で活躍し多くの足跡を残しています。

■北海道の高島嘉右衛門

2006年(平成18年)4月に廃線となった「北海道ちほく高原鉄道ふるさと銀河線」に「高島駅」がありました。この「高島駅」は、横浜市西区にある「高島駅」同様、高島嘉右衛門に因んでつくられた駅です。駅名としては1910年(明治43年)9月22日国有鉄道網走線の駅として開業した「高島駅」の方が歴史ある駅でした。

皮肉にも東横線高島駅(後に高島町駅)も2004年3月に廃止されました。

北海道の「高島駅」は廃止される前に一度訪れたかった場所ですが、残念ながら間に合いませんでした。

何故、北海道に高島駅?

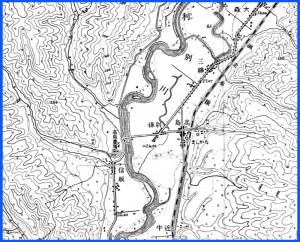

北海道の十勝川流域、帯広市の北東に位置する中川郡池田町高島は

明治中期に高島嘉右衛門が開いた「高島農場」によって発展した町です。鉄道インフラに強かった高島は鉄道敷設を念頭に入れながら農場周辺の道路整備を行います。

「高島農場」

大正11年の地図でも確認することができます。

農場の横には学校も開校しますが、学校は池田町立高島小学校として現在も残っています。

実は高島嘉右衛門の北海道ビジネスは明治になって早々から始まります。

1874年(明治7年)には横浜港〜函館港間の定期航路を開きます。

経営的には大失敗で採算が合わずに翌年には中止になってしまいますが嘉右衛門は諦めていませんでした。

その後も北海道でのビジネスチャンスを狙っていました。

ちょうどこの頃、新潟県三条町から二人の青年が北海道札幌に小間物店を開きます。今井藤七と同郷の高井平吉です。

彼らは苦労しながらも低価格と誠実さ・勤勉さが評判となり地域一番店となり1874年(明治7年)には店名を「丸井今井呉服店」とします。

この「丸井今井呉服店」が後の北海道老舗デパート「丸井今井」に育ちます。

創業期、高島嘉右衛門とも交流があり。嘉右衛門の北海道ビジネスとも深く結びついていました。

※「丸井今井」は残念ながら近年経営破綻し三越伊勢丹ホールディングス傘下となりました。

大正13年に札幌の老舗丸井今井本店ビルの設計を担当したのが「遠藤於菟」です。

No.159-2 6月7日(土) 三井物産ビル

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=4877

精力的に北海道のビジネスチャンスを求めた嘉右衛門は、

1889年(明治22年)「北海道炭礦鉄道会社」に出資し経営参加します。

此の頃に関係があったのでは?と思われるのが

瀬棚町に日本の女医第一号となった荻野吟子が開業し、高島が支援したと思われる接点がありました。

No.463 高島嘉右衛門 風聞記

http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=91

その後、創業者堀基の後を継ぎ1892年(明治25年)二代目社長となります。(後に四代目社長にも)

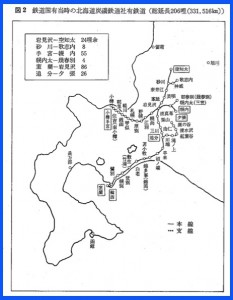

※「北海道炭礦鉄道会社」 手宮(小樽市) – 幌内(三笠市)間をはじめ、現在の北海道旅客鉄道(JR北海道)函館本線の一部

■ワンマン経営の果て

高島嘉右衛門のビジネススタイルは、典型的なワンマン経営でした。明治期の様々なビジネスに参画しますが、全て後継者育成をしなかった経営者でした。

成功したもの失敗したもの全て自分で切り開き自分で責任をとっていくタイプでした。同じワンマン経営だった岩崎弥太郎とは同じビジネスチャンスをつかみながら全く対照的な人生を歩むことになります。

もう一つ、高島嘉右衛門を巡る 面白いエピソードが北海道にあります。

次回は 半分想像!フィクションも含めて 高島嘉右衛門の謎に迫ります。

(関連ブログ)嘉右衛門は話題満載。いっぱいあります。

No.204 7月22日 (日)一生を世界一周に賭けた男

No.61 3月1日 成田山横浜別院延命院復興

No.391 謎解き馬車道

他は省略

No.461 北海道=横浜を結ぶ点と線

北海道と横浜を結ぶ点と線、

幾つかご紹介しましょう。

北海道(ほっかい・どう)と使っていますが

他の都府県とは少し使われ方が違いますね。

「北海道」は「東京」「大阪」「神奈川」といったように略して表現することがありません。

「北海道」は「ほっかい」と「どう」ではなく

「ほっかいどう」と、一体となって歴史を歩んできました。

(北海道)

明治2年8月15日が北海道の記念日です。

1869年6月27日(明治2年5月18日)戊辰戦争の最後の戦場ととなった“箱館”の戦争が終結します。この箱館戦争の影に「咸臨丸」の悲劇があり

横浜・静岡そして函館を結ぶ物語を紹介しました。

No.262 9月18日 (火)咸臨丸の真実!

1869年9月20日(明治2年8月15日)

明治新政府は太政官布告によって蝦夷地に「北海道」の名前を与えます。

また北蝦夷地を「樺太」と改名します。

命名に際しては六つのネーミング案が提案されます。

1 日高見

2 北加伊

3 海北

4 海島

5 東北

6 千島

この中から 2の「北加伊(ほっかい)」をベースに

律令制の五幾七道(東海道、東北道、北陸道、山陰道、山陽道、西海道、南海道)にのっとり「北海道」の字をあてて採用されました。

「北海道」は、「道」と一体として現在まで使用されています。

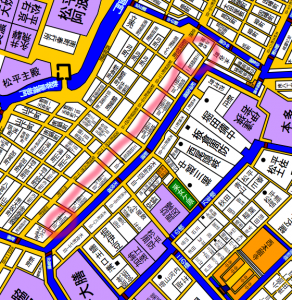

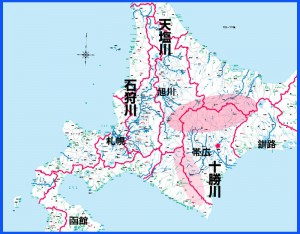

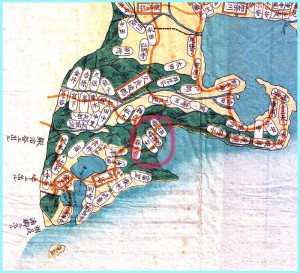

|

| この地図解説は次号で詳しく |

(冒険家の北国)

江戸時代、正確な形で蝦夷地の地図を測量し制作した人物といえば

「伊能忠敬」と「間宮林蔵」ですね。

間宮林蔵は1799年(寛政11年)幕府の命で蝦夷地に20年以上滞在し、

蝦夷地、千島、樺太の測量にあたります。

最大の成果は、1809年(文化6年)に間宮海峡を発見したことです。

何故か?

ロシアの南下に対し領土の保全に苦慮、躍起になっていた幕府にとって蝦夷の地がロシアと陸続きではないことが判ったことが重要な国土防衛情報となったからです。

同時期、オランダ出島経由で日本に入ったシーボルトも

北方に地勢に重大な関心をよせていました。

シーボルトは林蔵の樺太の地図を複製し、海外に持ち出し林蔵の樺太の地図(複製)が世界地図にのるようになります。結果

アイヌ、和人の生活用具など、文化遺産、蠣崎波饗の夷酋列像の絵など収集した北海道の文化資産の存在や、間宮林蔵 本人の名が世界に知られることになります。

No.458 相摸のもののふは杉田を目指す?

※間宮林蔵は終生 独身だったと伝えられていましたが

1813年(文化10年)上川のタナシ(現・当麻スカイパーク付近)でアイヌ女性アシメノコを見そめ、翌年の文化11年に娘ニヌシマツが生れます。

子孫の(間見谷 喜昭)さん(72歳)が平成14年、林蔵の五代目に当ることがわかったそうです。

No.212 7月30日 (月)ある“日本人”の学究心

スコットランド人の医師Neil Gordon Munro(ニール・ゴードン・マンロー)は、横浜三ツ沢貝塚研究で本格的な発掘調査をした人物ですが

1933年北海道に渡り、平取町二風谷(にぶたに)にマンロー邸を建てて医療活動を行いながらアイヌ文化を研究し保存に尽力します。

アイヌ民具などのコレクションの他、イオマンテ(熊祭り、1931年製作)などの記録映像を残したことは貴重な資料となっています。

さて、横浜と北海道の点と線

これは イントロに過ぎません。

さらにつづく 北海道と横浜を繋ぐ点と線は 次回に

【再開のお知らせ】

2013年8月13日(火)酷暑は続きます。

世の中は“お盆休み”ですね。

私は、8月2日(金)に目の不具合を感じ近くの眼科医で

「緊急入院」を告げられ 約10日間入院しておりました。

この間、雪隠詰めでしたので いろいろ思いを巡らせてきました。

ブログの【再開です】

現在仕込み中のネタを少し予告しておきます。

【北海道を繋ぐ点と線】プロローグ

横浜が育てた多くの商人達からベストを選ぶとしたら?

視点で変わりますが

波瀾万丈といえば

中居屋 重兵衛と高島嘉右衛門でしょう!

さらに加えれば田中平八ですが、中居屋 重兵衛と高島嘉右衛門の二人を越える商人はいないでしょう。

共に、一時期“横浜市”では不人気のようでした。中居屋 重兵衛は目下基礎資料を読んでいる途中です。

今日は、「高島嘉右衛門」から横浜が繋ぐ“点と線”のプロローグとします。

彼に興味を持ったのは、今から三十年位前でした。

高島嘉右衛門は、業績の割に横浜で“無視”されている感じがしたからです。

近年、高島嘉右衛門の遺族から(ようやく)資料が公開されました。

※現在開港資料館で整理分析中です。

中居屋 重兵衛は謎だらけであまり横浜開港史に登場しませんが、彼の出身地群馬ではかなり研究されています。

一方中居屋 重兵衛に対し、高島嘉右衛門は謎よりあまりに活動領域の広い史実に

研究者も二の足を踏んだのかもしれません。

また、一時期 社会問題にもなった「高島暦」の創始者だったからでしょうか?

彼 高島嘉右衛門は 例えば清水の次郎長、佐賀鍋島藩主、福沢諭吉、伊藤博文らと関係がありました。

伊藤博文とは最終的に姻戚関係になります。

北は北海道とも深い関係があります。

次号の「ブログ」はこの辺から始めたいと考えています。

幕末明治を生き抜いた政商「高島嘉右衛門」にとって多角事業のほんの一部でしかなかった「北海道」での事業から見えてくる小さな物語を紹介しましょう。

北海道もまた 横浜に似た 幕末以降波瀾万丈の開拓史を残した地です。

No.460 横浜と福島をつなぐもの

ひらめきは素晴らしい!でもどう表現したら良いのか。

時々出会うラッキーなネタなんですが

料理ができない歯がゆさが先立ってしまいます。

今日は 言い訳から始まります。

かつて、福島出身の震災復興に関し優秀な“テクノラート”が居ました。

堀切 善次郎(ほりきり ぜんじろう)

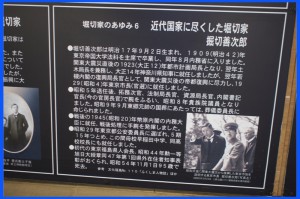

1884年(明治17年)9月2日福島県飯坂温泉の豪農豪商の堀切家に生まれた堀切 善次郎は、東京帝国大学卒業後内務省に入り法律、技術官僚として事務官・監察官・参事官・書記官を経て都市計画局長・土木局長など歴任します。

その後、渡欧(1919年大正8年〜1921年大正10年)し

ドイツで革命後のワイマール憲法の選挙法を調査研究し帰国します。

最近某財務大臣発言で物議を醸した「ワイマール憲法」ですが

それまで婦人参政権が無かった日本の普通選挙制導入に大変尽力された政治家です。

※婦人参政権の実現は戦後になりますが、彼の手で法案が提出されます。

|

| 堀切邸 |

|

| 天井のカーブをもたせる贅! |

一方、堀切 善次郎は、都市政策にも明るく

震災直後から復興計画に関わることになります。

その結果、復興局長官に抜擢された清野長太郎知事の後任として

1925年(大正14年)震災で焦土化した神奈川県復興のために知事に赴任します。

当時の有吉忠一横浜市長と二人三脚で精力的に復興施策を実施していきますが、

前任の神奈川県知事だった復興局長官“清野長太郎”が就任中に急死します。

そのため、堀切は清野長太郎の後任として 着任早々1926年(大正15年)復興局長官に任命されます。さらに1929年(昭和4年)には13代東京市長となり

横浜と東京で 復興の優先に関して“ライバル関係”になります。

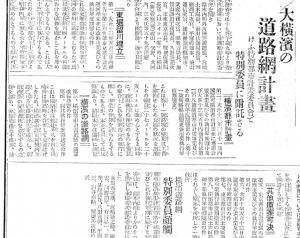

東京政財界からは 横浜に限定されていた“国際港”としての独占権を廃止する“東京開港運動”が起ります。

ここで、横浜市長「有吉忠一」と「堀切 善次郎」は、

同じ神奈川で以前タッグを組みましたが、

その後全く利害を異にする立場で争うことになります。

No.128 5月7日 今じゃあり得ぬ組長業!?

国策を理由に1941年(昭和16年)5月20日“東京港が開港”します。

東京開港運動は大正期に高まり

昭和早々からは強い政治運動となります。

横浜港にとって“致命傷”だった“東京開港”が戦争直前までもつれこんだ背景には

もしかしたら堀切 善次郎の横浜への思いがあったのかもしれません。

こればかりは判りません。

横浜と福島は

野口英世(のぐちひでよ)、星一(ほしはじめ)のエピソードが劇的ですが

この堀切 善次郎と横浜も 静かなる因縁があったかもしれません。

No.459 夏休み特集横浜鉄道ネタです?!

日本初の鉄道は横浜(現桜木町)から汐留(現品川)まで

全営業距離29.0kmから始まりました。

このブログで きちっと“はじめて鉄道”ネタ紹介していませんでした。

今日は 横浜はじめて鉄道ネタをちょっと紹介します。

■初めての鉄道!開業日は6月?10月?

「鉄道記念日」は10月14日

1872年10月14日(明治5年9月12日)新橋駅〜横浜駅間開通

に因んでいます。

ところが

実際に開業したのは 4ヶ月前の

1872年6月12日(水)(旧暦明治5年5月7日)です。

仮運転???でも無かったのですが 記念日を開業日にしなかった

珍しい例の一つかもしれません。

このへんの事情は少し下記で紹介!

No.164 6月12日(火) JR JR

開業早々に“駅売り”を始めたのは スコットランド人のジョン・レディ・ブラックだそうです。

■開業時の運賃は?

上等が1円12銭5厘

中等が75銭

下等が37銭5厘でした。

※下等運賃の37銭5厘は当時の米1斗(約15kg)と同じ金額(鉄道歴史展示室資料)

(Wiki)では「下等運賃でも米が5升半(約10kg)買えるほど高額なものであった」とありますから少し異なります。

(朝日新聞資料では)明治5年白米10kgで36銭とあります。

まあ高額であることは間違いありません。

※開業前に値下げ!

1872年4月12日(明治5年3月5日)開業2ヶ月前に

品川駅〜横浜駅間の運賃を

「上等1円50銭、中等1円、下等50銭」と決定しますが、

最終的に「新橋駅〜横浜駅間」が

上等1円12銭5厘、中等75銭、下等37銭5厘ですから

値下げされたことになります。

■鉄道開業のお初は横浜ですが

「新橋駅〜横浜駅間」開業後、

全国で創業ラッシュとなります。

特に手軽な路面電気鉄道は明治期に

ざくっと数えて約50社も開業します。

横浜では「横浜電気鉄道」(後の市電)が明治37年7月15日に

神奈川〜大江橋間の運転を開始します。

「神奈川駅」は現在の青木橋

「大江橋駅」は桜木町駅前です。

第2期線として

「大江橋」〜「西の橋」現在の元町入口近辺が着工されます。

最終的に

明治45年までに

横浜電気鉄道網は「税関線・住吉町線・本牧線・羽衣町線・滝頭線」等が開通します。

※横浜電気鉄道はその後大正10年4月に横浜市営となります。

市営になり、昭和に入り黄金の市電時代が始まります。

|

| 明治期の横浜電気鉄道網(推測) |

■その他の鉄道は

上記紹介の「新橋駅〜横浜駅」開業後

●1887年(明治20年)

国鉄横浜駅〜程ヶ谷駅〜国府津駅間が延伸開業(横浜駅でスイッチバック)。

●1905年(明治38年)

私鉄では京浜電気鉄道(後の京浜急行)が

品川(現・北品川)〜神奈川間開通します。

●1908年(明治41年)

東神奈川駅〜八王子駅間(現在の横浜線)が開業します。

(大正・昭和初期)

戦前期、横浜の鉄道網は神中鉄道(相鉄線)と湘南電気鉄道と京浜電気鉄道が

日ノ出町でジョイントされ、京浜急行として横浜エリアを縦断します。

No.88 3月28日 京浜湘南電鉄連結地点

現在の鶴見線も昭和初期に整備されます。

今日は紹介できませんが、昭和初期鶴見線ができる頃 川崎に一大計画があったんですね!!後日お楽しみに!!

No.458 相摸のもののふは杉田を目指す?

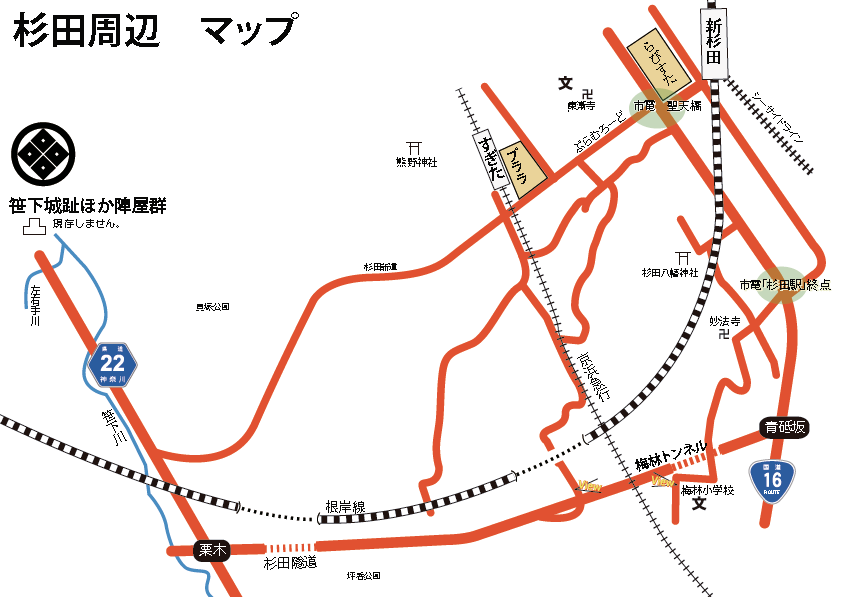

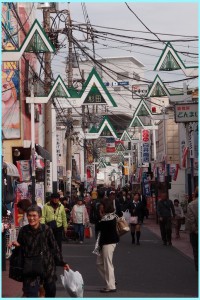

今日は 横浜市磯子区南部に位置する“杉田”エリアを紹介します。

現在の杉田エリアは、京浜急行「杉田」駅とJR根岸線「新杉田」を結ぶ「ぷらむろーど」を中心に商店街が拡がっています。歴史ある時代で表情が変化した

時をさかのぼれば 広大な歴史の舞台「杉田」が浮かびあがってきます。

調べれば調べる程、面白い杉田です。

|

| 杉田妙法寺の蓮(今が見頃です) |

(東西南北)

■東は海。

かつては船で杉田観光に!

■西は笹下川(ささげがわ 大岡川の支流)流域

鎌倉武士の城があった“金沢道”周辺は面白い!

■南は金沢区富岡に隣接する起伏のある丘陵地

梅で有名な杉田の梅林は富岡との境あたりに群生?

■北は中原(屏風ヶ浦)あたり

現在の「杉田エリア」明治期、久良岐郡屏風ヶ浦村の一部でした。

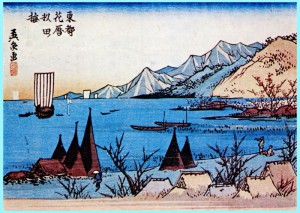

杉田の名は 江戸時代から梅の名所で有名でした。

(意外な?因縁)

杉田(すぎた)といえば?昔を良く知る人は「梅」と答えます。

商店街も「ぷらむろーど」ショッピングビル名も「プララ」と名付けられています。

「梅林小学校」「杉田梅林トンネル公園」といった名称もあります。

かつて広大な「梅林」が杉田にはありました。

「梅林小学校」絶景ポイントでもあります。

|

| 梅林小学校近くの眺望 |

この杉田梅林を創り上げたのがこの地の領主「間宮信繁」という人物です。

天正年間頃16世紀後半の時代です。杉田という土地柄は、起伏が多いため稲作に向いた田畑に恵まれませんでした。漁業が中心の貧しい寒村でしたが

この地を治めた間宮信繁が地域の産業として梅の植林を奨めます。小田原の曾我梅林に習ったといわれています。梅を地域産業として鎌倉時代から梅を育ててきた曽我に習い、「杉田梅」は小田原から移植したのではなく、逆に今 磯子で失われた「杉田梅」が小田原に残っている状況です。

|

| 曾我梅林2013 |

|

| 曾我梅林と冨士 |

数十年後には見事な梅林が育ち、年ごとに梅林が拡がっていきました。

最盛期には三万六千本にも達したそうです。

江戸初期は梅の実が農民を助け、

江戸後期から明治期には「梅の花の名所」として観光地となります。

多くの文人墨客もこの「杉田梅林」を愛でます。

「我等が郷土神奈川県下には由来天恵的に名勝或は史蹟の地として指を屈するの 地洵に多く,従って之れ等各勝地に遊杖せる古今の俳人墨客の数も相当多く,又 それらの人々に依って残された吟詠も決して少なくありません。今茲に編する杉 田金澤両地の内,杉田は往古より杉田梅林として其名高く例へば吟江の 吉野の みか梅の杉田もこれはこれはの句の如く,又「杉田の梅林に遊びて」と題書せる 抱一上人の これはこれはこゝをや梅の吉野山の句の如き,ともに花の吉野と梅 の杉田を対立させてゐるあたり全く梅花の名所として立派に立証し得る事が出来 うると存じます。又金澤は金澤八景として天下に其の名高く,其の昔兼好法師は 此の地の佳景を愛して住み,画聖巨勢金岡は此の地の妙景に絶倒して筆を松に擲 つたと云ふ事であります。又心越禅師は勝景西湖に似たる故を以て,八勝の詩を 賦し,尭恵法師は神異絶妙と,唱へて居ります程の勝れた地区であります。」

(飯田九一「杉田金澤古今俳句集」)

吉野のみか梅の杉田もこれはこれは 夏目吟江

「間宮信繁」の菩提寺杉田妙法寺には

この地を訪れた俳人の句碑が残されています。

門をくぐると直ぐに句碑に出会います。

さびしさは星をのこせるしぐれかな 飛鳥田 麗無公

「また寒き 月のひかりや 梅の花」 松竹庵 梅月

「簾越し居るこゝろして梅のもと」 内野 月朶(げつだ)

■牛頭山妙法寺(ぎゅうとうさん みょうほうじ)

1352年(文和元年)創建。2月〜3月上旬には、名木「照水梅(しだれうめ)」をはじめ多くの梅の木が咲きほこります。

(スパイも医者も登場)

杉田に梅林を奨励した間宮?

この名から連想する教科書に出てくる人物といえば

間宮林蔵という“冒険家=隠密”でしょうか?

彼は杉田の間宮氏と遠縁にあたります。

「間宮 林蔵(まみや りんぞう、安永9年(1780年)〜天保15年2月26日(1844年4月13日))は江戸時代後期の隠密、探検家である。近藤重蔵、平山行蔵と共に「文政の三蔵」と呼ばれる。名は倫宗(ともむね)。農民出身であり、幕府隠密をつとめた役人であった。」(Wikipedia)

常陸国筑波郡上平柳村出身で、先祖は後北条氏に仕えた宇多源氏佐々木氏の流れを持つ間宮家の一族で武士から帰農した人物です。

杉田村で間宮から杉田姓を名のった一族の親戚にあたります。

間宮氏の一部は杉田に暮らし

「杉田姓」を名乗った一族がいました。

間宮一族は 近江佐々木氏にルーツがあり遠くは近江の出身です。

鎌倉時代、相摸のもののふの一族として歴史に登場します。

北条氏に仕え、笹下エリアに山城と陣屋を建て 杉田・笹下・田中他 一帯を治めます。

その後 北条氏滅亡で間宮氏は

杉田間宮氏、氷取沢間宮氏、三ツ沢、鶴見、房総下総、三浦、川崎、静岡 等に分かれて居を移していきます。

一方、初期に杉田村に生まれた遠縁の間宮長安という人物が

間宮姓から杉田に氏を変え暮らします。

この杉田氏の子孫が福井若狭藩(酒井家)の藩医となり幕末期江戸で活躍します。

ここに登場したのが

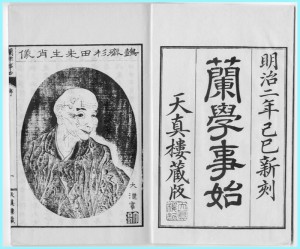

一度は歴史教科書で聞いたことのある「杉田玄白」です。

杉田玄白(1733年〜1817年)

間宮林蔵(1780年〜1844年)

少し前後しますが

二人はほぼ同時代を生きた人物で共に杉田に縁のある人物です。

(杉田のヘソ)

江戸時代まで、杉田・屏風ヶ浦のヘソは笹下にありました。明治初期には現在の「横浜刑務所」あたりに久良岐郡役場と村役場がありました。

その後、堀割川流域の発展に伴い市電の開通などもあり磯子・屏風ヶ浦・杉田地域は海岸線が発展していきます。

市電の終着「杉田駅」ができることで、海岸線に近い杉田は大きく発展していきます。その後に、湘南電気鉄道(後の京浜急行)「杉田駅」が開通します。

湘南電気鉄道の当初の計画では

「屏風ヶ浦駅」が最初に開設する予定でしたが、地元の猛反対に遭い「杉田」が先に開設されます。(よくある歴史の皮肉ですね)

ここで

少しヘソが変わります。

市電「杉田駅」から「聖天橋駅」周辺に繁華街の中心が移り、市電廃止でバス中心となると「京急杉田」を軸に街が拡大していきます。

上大岡からの旧道に沿って開通した“湘南電気鉄道”は昭和初期、日の出町で京浜電気鉄道とつながり、一気に首都圏の重要な動脈となっていきます。

一方、戦後になり念願の桜木町から先に伸びる「根岸線」が開通すると

第一段階で「磯子駅」が開設し駅前が変わります。

その後「大船駅」全通に伴い「新杉田駅」が開設され、「杉田駅・新杉田駅」界隈には独特の賑わいが生まれます。

平成に入り、

シーサイドラインの開通等で、杉田のヘソは少し「新杉田」寄りにシフトしましたが、まだまだ京急杉田周辺のデープさは残っています。

※余談

京急杉田駅横には「お稲荷さん」があります。

この杉田駅稲荷?(というのか不明ですが)には

秘話が隠されているのをご存知ですか?

この秘話は 別のところで紹介することにしましょう。

今日はちょっと長くなりました。おつきあいありがとうございます。

【県別シリーズ2】

今日は全国都道府県と横浜との関係を探し出すシリーズの後半です。

■近畿地方

三重県

→横浜の製茶業会を牽引した実業家「大谷 嘉兵衛」の出身地であると同時に、幕末明治期の重要な輸出用の製茶生産地でした。

No.22 1月22日 大谷嘉兵衛を追って

No.345 12月10日(月)Tea or Coffee?

No.112 4月21日 濱にお茶は欠かせない

◎新ネタも準備中

滋賀県

→滋賀は横浜と深い関係にあります。

まず 井伊直弼に関係する 西区の掃部山をあげることができます。

No.193 7月11日(水) Hi Come on!

大津事件も横浜が一つの舞台となりました。

No.160 6月8日(金) 親王殿下のニッポン

No.166 6月14日(木)歌人俳人の横浜

◎新ネタも準備中です。

京都府

No.417 Tram Tin Tim Street Car1

No.399 神奈川都構想で抗争

No.391 謎解き馬車道

京都もまだまだ横浜関連ネタがありそうです。

大阪府

No.296 10月22日(月)電力需要抑制は国家的課題

No.86 3月26日 老松小学校の悪童

No.361 12月26日(水)横浜に戻って快進撃!

他

兵庫県

No.343 12月8日(土)横浜港の本職は?

No.317 11月12日(月)「GRⅥ」

No.358 12月23日(日)もう一つのぶらぶら中華街

他

奈良県→目下空白県です。探し出したい!

和歌山県

No.298 10月24日(水)法廷は横浜へ

No.159 6月7日(木) 強い日土友好の原点

◎新ネタも準備中です

■中国地方

鳥取県→※無理ネタっぽい

No.350 12月15日(土)横須賀上陸、横浜で開化。

探してみます!

島根県

岡山県

岡山出身の美沢進

No.267 9月23日(日)Yの真価

→昔「西の岡山、東の綱島」と言われたのが 桃!

No.57 2月26日 ある街のある店の歴史

広島県

No.195 7月13日(金)BRAVE HEARTS

第一作は広島が舞台

No.319 11月14日(水)東のヨコシネ

山口県

山口県庁舎・議事堂の設計にも関わった建築家「大熊喜邦」関連

No.180 6月28日 横浜能楽堂、その点と線

■四国地方

徳島県

No.239 8月26日 (日)タマちゃん調べ出したら止まらない

※無理ネタっぽい

香川県

愛媛県→松山藩ですから 開港ネタは豊富にあります。

でもここでは

No.182 6月30日(土)珍しい幕末台場が眠る街

くらいしか紹介していません。◎新ネタも準備中です。

高知県

No.283 10月9日 (火)三角菱のちから

三菱の岩崎弥太郎は土佐出身です。

坂本龍馬も横浜と関係ありますね。

No.386 清水の次郎長、横浜に通う

◎新ネタも準備中です。

九州地方

福岡県

【番外編】資料探しの難しさ(一部加筆)

※川上音二郎関連です。

No.262 9月18日 (火)咸臨丸の真実!

※直接は関係ありませんが 悲劇の咸臨丸事件に関係しています。

佐賀県

No.346 12月11日(火)ララの羊

余談で紹介。実に面白いエピソードがあります。追いかけると

意外な話しが出てくるかも知れません。

No.53 2月22日 アーティストツーリング

※ちょい悪おやじの一人 久米桂一郎(1866〜1934)佐賀出身

長崎県

No.452 横浜道から開港当時を探る

No.72 3月12日 シルクセンター完成式典挙行

他

熊本県

日本ではじめての「新聞博物館」は「熊本日日新聞社新聞博物館」です。

No.110 4月19日 待つという粋な時代

◎新ネタも準備中です。

大分県 八幡神社、大分県宇佐市の宇佐神宮を総本社とします。

宮崎県

有吉 横浜市長は 第13代宮崎県知事として宮崎でも辣腕ぶりを発揮

No.445 「有吉堤」

No.128 5月7日 今じゃあり得ぬ組長業!?

鹿児島県

No.235 8月22日 (水)103便とラジカル関東

向田邦子さんネタです。

No.53 2月22日 アーティストツーリング

黒田清輝ネタです。

No.234 8月21日(火)パーセプションギャップの悲劇

※生麦事件ネタです。

◎新ネタも準備中です。

沖縄地方

沖縄県

No.246 9月2日(日)90年後の横浜

No.257 9月13日(水)司法とアジアの独立

No.248 9月4日(火)坂の上の星条旗(後)

この辺は 今!起っている「尖閣」ともつながっていますね。

全体的に無理ネタが多かったですね。

この関連を調べた結果 幾つかヒントも得られました。

まもなく 500話です。500話あたりから

マイナーチェンジしようかな と目論んでいます。