ホーム » 2012 (ページ 11)

年別アーカイブ: 2012

No.283 10月9日 (火)三角菱のちから

1917年(大正6年)10月9日の今日、

創業期の三菱財閥の核となった三菱合資会社造船部の一切を引き継いだ(初代)三菱造船株式会社が設立されました。

この三菱造船株式会社はまだ長崎に拠点を持っていましたが、

東への拠点づくりの第一歩となりました。

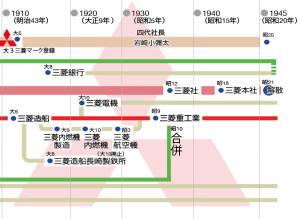

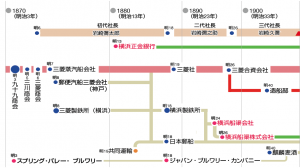

(三菱財閥の誕生)

簡単に「三菱」の歴史をレビューします。

“三菱”は戦前三大財閥の一つです。

土佐(高知県)出身の創始者、岩崎弥太郎と弟の岩崎弥之助(二代目)から四代の岩崎家によって築かれました。

|

| 三菱社史 |

「三菱重工」の社史を読む中である特徴に気がつきました。

代が変わる毎に社名が変わっていきます。

|

| 社史をもとに自作のためもしかしたら違っているかも |

※三菱前史(1870年 明治3年九十九商会→1872年 明治5年三川商会)

初代(彌太郎)→三菱商会に改組し初代社長に就任

二代(彌之助)→就任の翌年に三菱社に改組

日本郵船の誕生

三代(久彌)→就任時に三菱合資会社に改組

持株会社として造船業・鉱業・鉄道・貿易などあらゆる分野に進出します。

四代(小彌太)→就任の翌年1917年(大正6年)10月9日に三菱造船株式会社を独立させます。

この三菱造船株式会社の独立こそが、後の「三菱重工業」1934年(昭和9年)につながります。

(横浜と三菱)

“三菱”は三井・住友と同様に西日本(長崎・大阪)を中心に拡大した財閥ですが、明治中期日本全国の貿易額の七割が横浜で取引されていました。三大財閥は「三井の番頭政治」「三菱の独裁政治」「住友の法治主義」とは言われていましたが、横浜を巡って仁義なきビジネスに火花を散らしました。中でも三井の渋沢、益田と三菱の岩崎の競争は横浜を舞台に様々な形で繰り広げられました。

三菱が先手を握ります。横浜で日本郵船を(創業)独立させ、海運市場を席巻します。三井商船も巻き返しを図りますが、両社ともにネックを抱えていました。

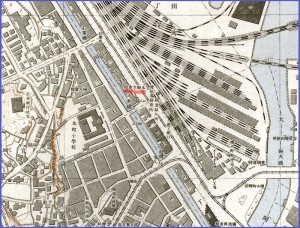

横浜港には本格的な船舶修理・造船を行うドックがありませんでした。三菱は1875年(明治8年)に上海の造船業者ボイド商会と共同で横浜に三菱製鉄所を設立し船舶の小修繕にあたっていました。4年後には買収し三菱傘下の修理工場を運営しますが本格的ドックの必要性に迫られていました。そこで、日本郵船が核になり、地元経済界に有志を募り1891年(明治24年)に横浜船渠会社を内田町に設立します。

三菱はこの年の前年1890年(明治23年)3月に

丸の内の兵営跡と三崎町の練兵場併せて約10万坪を購入。

これが現在の丸の内三菱界隈の基礎となります。

※東京駅1914年(大正3年)竣工

(三菱造船 横浜製作所の誕生)

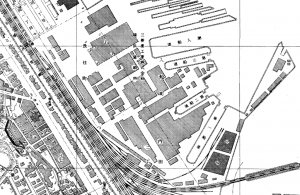

横浜船渠会社から横浜船渠株式会社となり

1897年(明治30年)に2号ドックが完成します。

これが現在のドッグヤードガーデンです。

追って1899年(明治32年)には現在日本丸が係留されている1号ドックが完成します。

三菱が丸の内に本社を構え、

横浜の港を確保し、

長崎から横浜に、

大阪から東京に比重をシフトした瞬間です。

そして、財閥として事業拡大の中、

この横浜船渠株式会社は、1935年(昭和10年)三菱重工業に吸収され、

三菱重工業株式会社横浜船渠となります。

ここから氷川丸 、秩父丸(鎌倉丸)他数々の船が誕生しますがその多くが戦争で失われます。

奇跡的に「氷川丸」が残り、現在も山下公園先で、輝ける航路の記憶を伝えています。

|

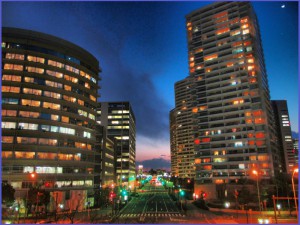

| みなとみらいにある三菱重工ビル |

(その他の三菱と横浜)

なんといっても、「麒麟麦酒株式会社」でしょう。

三代目岩崎久彌社長肝いりのビール会社です。

このキリンビールと共に横浜から大きくなった食品商社が「明治屋」です。

2月23日 麒麟麦酒株式会社創立

No.113 4月22日 甘辛両党おまかせ!

(番外編)

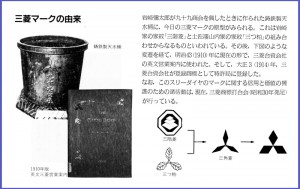

三菱マークの由来

(余談の余談)

横浜線大口に本社工場がある三菱鉛筆は「三菱重工G」とは全く関係がありません。

スリーダイヤ・マークを使ったのは三菱鉛筆の方が先です。

No.282 10月8日 (月)幕府東玄関を支えた寺

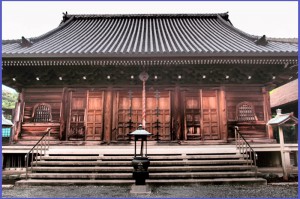

横浜市金沢区にある真言律宗 金沢山(きんたくさん)“称名寺”、

横浜市民必見の一つです。

1951年(昭和26年)10月8日の今日、

この称名寺入口に惣門(総門)が完成しました。

塗りの赤から「赤門」として親しまれています。

|

| 称名寺赤門 |

(鎌倉幕府の東玄関)

“称名寺”は横浜市金沢区金沢にある国の史跡に指定された寺院と伽藍全体を指します。創建の時期は明らかではありませんが、金沢北条氏の祖北条実時が建てた持仏堂(阿弥陀堂)がはじまりと推定されています。

かつて称名寺があるこの地域全体を“六浦荘”といいました。現在は小さな町名「六浦」になっていますがかつては“鎌倉幕府”の東玄関として重要な役割を担っていました。

鎌倉幕府は政務を「鎌倉」で行いましたが、経済活動は交易を中心に「六浦」で行い鎌倉幕府を支えた天然の良港でした。

この経済港「六浦」と鎌倉を結ぶ道が朝比奈切通しです。

称名寺の見どころは、朱塗りの赤門をくぐり、桜並木の参道を進むと

|

| 桜の季節(直前)です |

鎌倉時代に造られた高さ4mの大きな仁王像と仁王門が出迎えます。

|

| 仁王門 |

この仁王門脇から入ると、阿字ヶ池を中心に中之島と朱色の反橋・平橋を配した「浄土庭園」が広がります。

浄土庭園の向こうには、称名寺金堂と釈迦堂、鐘楼があります。伽藍の背後には緑豊かな金沢三山(金沢山・稲荷山・日向山)があり四季を通して散策コースには最適です。

(称名寺の愉しみ)

称名寺は、禅宗様式と浄土式庭園が見事に調和しています。池周辺はどこから見ても美しく、四季の味わいを堪能できます。

|

| 年に数回ライトアップされます。夕暮れ時が好きです。 |

(ぶらりかなざわ)

称名寺散策にプラスして、金沢エリアを散策コースに加えてください。

周辺には7つ駅がありますから、起点と終点を選んでみると良いでしょう。金沢芝漁港には江戸前有数の品質を誇る「シャコ」が揚がります。最近激減しているそうですが、金沢文庫の名産には間違いありません。また、平潟湾の海苔も人気です。(野島で売っています)

■このブログでもかなり金沢区は紹介していますね。

No.136 5月15日(火) フルライン金沢区

No.184 7月2日(月)ハマに浜ができた日

No.124 5月3日 料亭にて超機密書類盗まれる

2月20日(月) 海の公園計画発表

No.269 9月25日(火)河口に架かる橋

■金沢文庫

称名寺境内の“謎のトンネル”を抜けると「金沢文庫」があります。

駅名にもなっている「金沢文庫」は、鎌倉中期の武将、北条実時が建設した私設図書館(武家の文庫)として創建されました。

鎌倉幕府が滅びた後、ここに集められた多くの資料は時の権力者によって持ち去られ廃屋同然でしたが、近くに別邸を持ち金沢をこよなく愛した伊藤博文によって明治30年に再建されます。

震災の被害を受けますが

昭和5年に復興し現在は「神奈川県立金沢文庫」として運営されています。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/02kuban/2013/1307-01.html

★現在の横浜を歴史という切り口で探してみると

鎌倉時代は今日紹介した金沢・称名寺一帯。

江戸を感じるには東海道が最適でしょう。

幕末・明治といえば中区港エリアですね。

(横浜の看板!)

現代なら横浜駅東西、未来なら「みなとみらい」ですかね?

※(あたりまえですが)古代も戦国時代の横浜を知る場所もあります。

横浜コンテンツを時代で区切るのも面白いですね。

特に江戸以前の横浜は 現在も多くの資産が残っています。

No.281 10月7日 (日)場所探しの悦

1926年(大正15年)10月7日付けで「本願寺会館でプロレタリア文学講演会開催」という資料がでてきました。

さて?本願寺?横浜に?

本願寺会館はどこに?

|

| ごもっとも! |

|

| 京都にある西本願寺です |

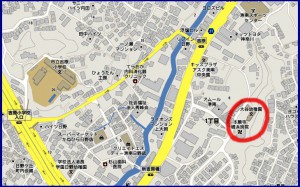

今苦労しているのが“昔の会場”が出てきたときです。

会場=場所の記述から そこがどこにあったのか?

中々特定できない場合があった時イラつくときもありますが、発見できると嬉しいものです。

「本願寺」は横浜のどこにあるのか?本願寺は浄土真宗の総本山で、西と東があります。ということで現状を調べてみました。

現在横浜には本願寺横浜別院(真宗大谷派)が横浜市港南区日野1-10-8にあります。(未踏破です)

手元の資料とネットで横浜の浄土真宗の寺と本願寺の名を調べました。

6項目でてきました。

①中村町池の下

1918年(大正7年)7月6日

法師高橋智泉が真宗大谷派東本願寺説教所を中村町池の下に開設した(信徒200人)。

②蒔田町堂面

1925年(大正14年)3月1日

早島宣正が蒔田町堂面に真宗本願寺派横浜教会を設立した。

③不明

1936年(昭和11年)5月22日

東本願寺横浜別院地鎮式が行われた。

④松ケ枝町

1900年(明治33年)7月8日本願寺支院で仏教大演説会

松ケ枝町は現在の伊勢佐木町2丁目あたりです。現在は所在不明

⑤長者町

1932年(昭和17年)4月18日

日中両国戦死者追悼大会 長者町本願寺別院で開催

現在ある本願寺別院は関東大震災の後、長者町に移ってることがわかりました。ということは③も現在の本願寺別院移転前長者町時代の記録ということです。

|

| 現在の城南信用金庫、ラジオ日本あたり? |

そして出てきました。

⑥本願寺会館は桜木町です。別の資料には

「1926年(大正15年)10月7日前田河広一郎らが、桜木町の本願寺会館でプロレタリア文学講演会で講演」

この「プロレタリア文学講演会」では、

前田河広一郎はじめ、新居格、江戸川乱歩、富士辰馬らが講演したそうです。

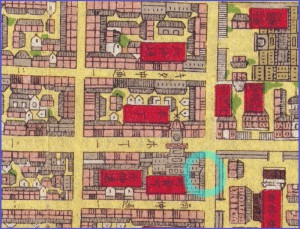

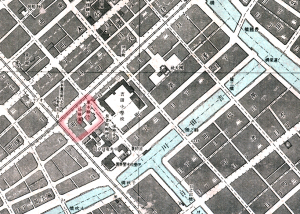

次に当時の地図が無いかどうか調べました。

昭和6年の地図に「本願寺会館」を発見。現在の地図と重ねた結果、「真言宗寳光寺」が本願寺会館であることが判明しました。些細なことですが結構悦に入る瞬間です。

さて、この講演会の論陣を張った前田河広一郎、新居格、江戸川乱歩、富士辰馬の中では

江戸川乱歩が一番知名度がありますね。

大正デモクラシーの横浜はとても自由で活発な市民活動が行われていた時代です。お寺や教会を会場に様々な講演、弁論が行われました。

関東大震災で一気に時代が“保守化”していきます。

311でこの国が どう変容していくのか?注意深く見ていく必要があるでしょう。

Wikiデータを引用します。

■前田河広一郎

(まえだこう ひろいちろう、1888年11月13日〜1957年12月4日)は、宮城県出身の小説家。日本のプロレタリア文学の勃興期における指導者の一人。

非嫡出子として仙台市仙台市川内大工町に生まれ、母方の伯父のもとで育つ。1905年、宮城県立第一中学校(現在の宮城県仙台第一高等学校)を中退して上京し、徳冨蘆花に師事。1907年、蘆花の支援を受けて渡米。13年間の滞米生活中、皿洗いや外交員や庭師や邦字新聞『日米週報』記者などの職業を転々とする。この時期、英語で小説を発表。

1920年に帰国。1921年、雑誌『中外』に掲載された「三等船客」で文壇に登場。雑誌『種蒔く人』『文藝戦線』の論客として活躍し、ブルジョワ文学の代表者とされた菊池寛と論争。しかしプロレタリア運動への弾圧の激化によって文壇から抹殺される。

太平洋戦争末期に千葉県へ疎開し、千葉新聞社に勤務。晩年は蘆花の研究に専念して(岩波書店から『蘆花伝』を出版している)いたが、脳溢血で倒れる。動脈硬化と心臓喘息のため東京医科歯科大学附属病院で死去。享年69歳。

■新居格

(にい いたる、1888年(明治21年)3月9日〜1951年(昭和26年)11月15日)は、文筆家。主に評論や翻訳などで活躍。

徳島県生まれ。東京帝国大学政治学科卒。読売新聞、東京朝日新聞の記者を経て文筆業となる。

大正から昭和にかけて評論家として活躍した。モダニズム文学や当時の風俗に造詣が深く、新感覚派の一人だと目されていた。大宅壮一によれば、モガ・モボという言葉を作り出したのは彼だという。

翻訳家としては、著作権侵害で訴えられたパール・バック原著の『大地』が代表作。

政治的にはアナキストだったが、戦後まもない1947年(昭和22年)4月には杉並区の初代公選区長に担ぎ出されて当選している(ただし1年後に辞任)。その後も日本ペンクラブ幹事・日本ユネスコ協会理事・生活協同組合理事として講演や座談会を精力的にこなした。

1951年(昭和26年)11月15日脳溢血により死去、63歳だった。労働運動家・農民運動家の賀川豊彦はいとこにあたる。

■江戸川乱歩

(えどがわ らんぽ、正字体:江戸川 亂?、男性、1894年(明治27年)10月21日〜1965年(昭和40年)7月28日)は、大正から昭和期にかけて主に推理小説を得意とした小説家・推理作家である。また、戦後は推理小説専門の評論家としても健筆を揮った。実際に探偵として、岩井三郎探偵事務所(ミリオン資料サービス)に勤務していた経歴を持つ。

本名は平井 太郎(ひらい たろう)。筆名は敬愛するアメリカの文豪エドガー・アラン・ポーをもじったものである。

日本推理作家協会初代理事長。位階は正五位。勲等は勲三等。

■富士辰馬

※残念ながらWiki他ネットではプロフィール不明。断片的に日刊新聞 萬朝報(よろずちょうほう)記者で、ロシア語に堪能、多くの翻訳をしていることがわかりました。

「新疆を繞る英露支関係の今昔」

「露国の穀価策 (上・下)」

アンデルセン『クルイロフ物語』

『新興露国の種々相』(大正14年刊)

「ドストイェーフスキー全集」

「階級大衆文芸に就いて」

ブハリン『唯物史観』

No.280 10月6日(土)天心と三渓

1905年(明治38年)10月6日の今日、

岡倉天心(42歳)は横浜港からミネソタ号に乗船し、アメリカ東海岸ボストンに向かいます。3度めの訪米でした。

|

| 天心が設立に貢献した東京芸大 |

岡倉天心【1863年2月14日(文久2年12月26日)〜1913年(大正2年)9月2日)】といえば、横浜開港記念会館の入口近くに岡倉天心の記念碑があります。

彼は、東京美術学校(現・東京藝術大学)の設立に大きく貢献し、

明治期の日本美術界に多大な功績と影響を与えました。

越前松平藩士の子として赴任先の開港直後の横浜(当時本町一丁目→現在は本町5丁目)で生まれことを記念して碑が建っています。(実家で生まれていますが)。

その後、12歳まで横浜で過ごし英語・漢学を含めた教育を受けます。この時に英語を学んだ所が野毛の高島英語学校ともいわれていますが、異説もあります。

1905年(明治38年)10月6日の渡米は、ボストン美術館からの二度目の招聘で顧問に着任するためでした。半年間滞在し、1906年(明治39年)4月6日に帰国します。天心は3回ボストン美術館に顧問として着任しました。このアメリカ時代に数多くの著作、日本美術理解のための活動を行います。この第二回ボストン美術館勤務時代にニューヨークで代表的著作「茶の本」(The Book of Tea)の出版準備を進め、1906年(明治39年)5月に発刊されます。

彼の業績については他の資料に譲ります。横浜絡みに戻ります。

岡倉天心は幼少時代に横浜で過ごした以外は年譜から横浜を見いだすことはできませんが、彼の人生で何時も心の中にあり、忘れられない横浜の人物がいました。最後まで横浜を見捨てなかった実業家「原富太郎」です。

横浜の原家は初代原善三郎が興し、生糸貿易により財を築きます。三渓園となった土地は初代が購入したものです。二代目の原富太郎は、善三郎の孫娘と結婚し原家に入ります。個人商店を会社組織に改組し、横浜の政財界に多大な影響力を持ち、横浜発展に尽力しました。三渓自ら書画にも長け、多くの作品を残しています。

|

| 三渓園 |

本牧に現在も残る三渓園は、二代目原富太郎の創った名庭園です。

※多くの経済人は東京シフトするなか、原は生涯横浜を見捨てることはありませんでした。貢献度の割に評価の低いのは残念です。

原富太郎(三渓)の評価は今後さらに高まっていくことだろうと思います。

この三渓園には「No.171」で紹介したインドの思想家タゴールが長期滞在したところです。三渓園にタゴールが滞在したキッカケとなった人物が「岡倉天心」です。

No.171 6月19日(火)虚偽より真実へ、暗黒より光明へ 我を導け

岡倉天心と原三渓との書簡は少ないようですが、交流は大変多くあったと推察できます。三渓の日本美術コレクションは趣味の領域を超えていたと評されますが、これは岡倉との交流があったからでしょう。

例えば、

岡倉に育てられた日本画壇の巨匠「下村観山」「横山大観」に対し積極的に支援をしたのは原三渓でした。

三渓が高く評価した「飛鳥の春の額田王」で有名な“安田 靫彦”(やすだ ゆきひこ)は「三渓翁の古書画等の蒐集は時代を追ふて、その代表的作品をうかがわれた。」と評しています。「岡倉天心生誕の地」の記念碑は彼の筆によるものです。

三渓伝の決定版、藤本實也著「原三渓翁伝」にも、

天心との交流に関する記述が多くありますが、

その中で天心がもう少し長生きしていたら

三渓と天心で日本画界に多くの“痕跡”を残しただろうと述べられています。

1913年(大正2年)岡倉天心52歳で他界、

この時三渓は42歳でした。

関東大震災後の横浜復興に全精力を傾け復興の兆しが見え始めた矢先、

原は1939年(昭和14年)8月72歳で他界しました。

その後、日本は戦争に突入、大空襲で多くの人命、財産を失い“横浜は再度”復興への道を歩み始めます。

No.279 10月5日 (金)赤い靴シティ1丁目

1981年(昭和56年)10月5日の今日、

1990年代から新しい街づくりが始まった三菱造船移転跡地開発エリアの名称が、

横浜市都心臨海部 総合整備計画の愛称募集事業によって

「みなとみらい21」に決定します。

|

| 今もう無い風景ですね。 |

|

| ここから富士山が見えたら最高なんですが、ちょっと角度が。 |

昔から公共の名称、愛称募集というのは

無難なところに“うまく”落ち着く用になっているようです。

この「みなとみらい21」コンセプトは「みなと横浜」をイメージしつつ、「未来への発展を目指す21世紀の横浜にふさわしい」名称と説明されています。

1981年(昭和56年)に開発概要がほぼ決まった時点で、

エリア愛称が一般公募され2,297点の応募があったそうです。

他の候補には、「アクアコスモ」「コスモポート」「赤い靴シティ」「シーサイドタウン」「シーガルタウン」等があったそうですが、「みなとみらい」に慣れてしまったせいか、他の候補がぎこちなく感じます。

最終的に決選投票は「赤い靴シティ」と「みなとみらい21」となり「みなとみらい21」となります。

WIKIには「みなとみらい21」の名称は、一次選考では落選していて二次選考の段階で委員から再度発掘されたものだそうです。

「赤い靴シティ」にランドマークタワーはちょっとね?

※邪推 このままで審査すると「赤い靴シティ」になりそうだったので復活という理由で、害のない?「みなとみらい21」にしたのでは???

冒頭にも紹介しましたが、「みなとみらい21」地区は戦前戦後の造船業界をリードしてきた三菱造船所が移転しその跡地を使って全く新しい街区を作り出そうという壮大な計画です。

「みなとみらい21」についてはwikiでかなり詳細情報が紹介されていますので、ここではもう少しドブ板系でいきましょう。

「みなとみらい21」

www.minatomirai21.com/

http://ja.wikipedia.org/wiki/横浜みなとみらい21

ここ「みなとみらい21」エリアは住所も「横浜市西区みなとみらい」です。ここに建つクイーンズタワーとランドマークタワーには独自の郵便番号が設定されています。

〒 220-6001みなとみらいクイーンズタワーA(1階)

〒 220-6010みなとみらいクイーンズタワーA(10階)

〒 220-6011みなとみらいクイーンズタワーA(11階)

〒 220-6012みなとみらいクイーンズタワーA(12階)

〒 220-6103みなとみらいクイーンズタワーB(3階)

〒 220-8108みなとみらいランドマークタワー(8階)

〒 220-0012横浜ロイヤルパークホテル

〒 220-8522ヨコハマ グランド インターコンチ

〒 220-8543パン パシフィック

“ひらがな”だけの町名は市内では唯一です。

〜台、〜丘というひらがな混じりの町名は全国的にも多いようですが「みなとみらい」は珍しいのではないでしょうか。

ひらがな市名は最近ブームのようです?

「つくばみらい市」「さいたま市」「あわじ市」とか

(元の町名)

「みなとみらい」は半分くらい埋め立てていますので、旧町名のあるエリアは残り半分です。殆どが造船関係の港湾施設でした。

長住町・入船町・内田町・緑町(現在も一部残)・橘町・表高島町がまとまって「みなとみらい」になりました。

(みなとみらいの未来)

この計画は、70年代に企画され、80年代に具体化

そして90年代に事業がスタートします。

折からのバブル崩壊に伴う大不況で計画の大半が頓挫します。

当初の計画では「みなとみらい21計画」は2000年に完了する予定でした。現在も多くの市有地を抱え、また予定していた企業も幾つか円高不況等で進出計画を中止という事態です。

それでもこの空間は横浜の(日本の)未来を感じるウォーターフロントとして、事業でも観光共に人気エリアに育ってきました。

みなとの未来はどこにいこうととしているのか?

目が離せません。

(みなとみらい関係ブログ)

No.32 2月1日 みなとみらい線開通

No.37 2月6日 都市デザインの実践場

No.58 2月27日 政治家が辞めるとき

No.84 3月24日 実験都市ヨコハマの春祭り開催

No.87 3月27日 (火) 横浜駅のヘソが変わる

No.200 7月18日(水)無限の境界

No.191 7月9日(火) 宙に舞う話

No.211 7月29日 (日)株式会社横浜国際平和会議場

No.220 8月7日 (火)Visit Yokohama MM

No.274 9月30日 (日)巨大資本の東西戦争

No.278 10月4日(木)牛乳は本牧に限る!

1886年(明治19年)10月4日歌人で小説家の伊藤左千夫は、

横浜(久良岐郡北方村)の菅生牧場に勤めることになり、

横浜に移転してきました。

当時23歳でした。

『左千夫全集』第9巻 書簡編より

|

| 幸次郎を良く幸二郎とも記したそうです |

「伊藤 左千夫」(いとう さちお)?

ご存知ですか?

日本の歌人、小説家で、明治後期に活躍しました。

比較的高年齢の方には懐かしい!

1906年発表の『野菊の墓』の一部が多くの現代国語の教科書に取上げられました。

『野菊の墓』は千葉県松戸市矢切付近を舞台にした淡い(自伝的)恋物語です。

短編ですから文庫本または「青空文庫」等でどうぞ。

http://www.aozora.gr.jp/cards/000058/card647.html

小説家伊藤左千夫は小説より

歌人として歴史に残る多くの作品を残しています。

正岡子規に師事し子規が亡くなった後

根岸短歌会系歌人たちをまとめ

短歌雑誌『馬酔木』『アララギ』を通して

斎藤茂吉、土屋文明など多くの歌人を育成した人物です。

では何故小説家伊東左千夫は、

23歳の時に横浜の牧場で働くために引越したのでしょうか?

(実業家伊藤幸次郎)

当時の文学者にありがちな?貧乏の果ての仕事ではなく、

伊藤左千夫(本名幸次郎)は、実業としての酪農を志します。

生まれ育った実家が農家でしたので、左千夫も小さい頃から農業を生業にする意欲をみせていました。

左千夫の生家近くに牧場業で成功した酪農家があり、“新しい”スタイルの酪農、牛乳業を目指していたようです。

明治法律学校(現在の明治大学)を中退し東京の牧場で働き、横浜本牧の菅生健二郎が経営する牧場に弟子入りしたのが1886年(明治19年)10月4日の今日でした。

東京では、

神田、本郷にある二つの牧場に勤め、横浜本牧ではちょうど一年間働いた後、また東京に戻ります。東京でさらに数カ所牧場で働いた後、1889年(明治22年)3月に本所茅場町の土地を購入し4月から牛乳搾取業を開業します。資本金は千円(内借金200円)でした。

屋号は最初「牛乳改良社」でその後「デボン舎」「茅舎」と変えます。

この頃の思いを

「或は東京に或は横濱に流浪三年半二十七歳という春、漸く現住所に独立生活の端緒を開き得た、固より資本と称する程の貯あるにあらず人の好意と精神と勉強との三者を頼りの事業である、予は殆ど毎日十八時間労働した」と記しています。

(二足の草鞋)

独立したこの年の11月に左千夫は妻となった“とく”と結婚します。

この頃から左千夫は文学の世界にも目覚めていきますが趣味程度の段階でした。

生業の“牛乳搾取業”は順調に業績を伸ばしていきます。

順風の中、実業家伊藤幸次郎が歌人・小説家伊藤左千夫として二足の草鞋を見事に履き切る決意をしたのが歌人正岡子規との出会いでした。

1900年(明治33年)1月2日

伊藤は初めて(敬愛する)正岡からの年賀状をキッカケに訪問します。

「どうかして先生の所へ来たいと思うていた」左千夫はこの日を起点に、亡くなるまで子規を師と仰ぎ頻繁に訪れます。乳業の実業と歌人として子規を支える弟子として伊藤左千夫は明治時代を生き抜きます。

(牛乳とバラ)

伊藤左千夫(幸次郎)と同様に二つの世界でその道を極めた“牛乳搾取業”のオーナーが横浜にいました。

1946年設立の乳製品製造・販売会社で今や明治・森永乳業・雪印メグミルクの大手3社を追撃する横浜が誇るトップブランドの創業者の高梨芳郎です。

「タカナシ乳業」http://www.takanashi-milk.co.jp

彼は、趣味を超えたバラづくりを生かし横浜工場の敷地内に5,000坪のバラ園を造成し開園以来一般開放しています。

ここの1万本のバラが現在のタカナシのロゴマークにつながります。

タカナシ(高梨乳業)は元々横須賀で“乳業会社”を営んでいましたが、次なる市場を横浜に標準を合わせていました。

戦前の乳製品を使った食文化の最先端は“ヨコハマ”でした。

創業者の高梨芳郎にはこんなエピソードが残っています。

(ハーレーと濱の牛乳)

昭和初期、横浜で最も大きかった渡辺牧場が“本牧”にありました。

若き高梨芳郎は二年間にわたり自ら愛用のハーレーダビッドソンに乗り、渡辺牧場に乳加工用の原乳を届け続けます。

そこで横浜に暮らす外国人を顧客に持っていたオーナーの渡辺千吉から本物の乳製品文化を学びます。

渡辺牧場は横浜大空襲で焼失、オーナーも亡くなります。

そして戦後二十年が過ぎた1967年(昭和42年)横浜進出を決めます。

この決断が現在のタカナシを築く土台になります。

(バラの誘い)

現在の本社工場(旭区本宿)の土地は横浜市が地場産業の捺染業などに工場誘致用に造成したものでしたが当初予定していた企業が辞退し、三番目の会社としてまとまった土地を入手し本社工場を移転します。

この時、タカナシ本社工場と乳製品の認知度アップに、高梨芳郎は当時最大級のバラ園を整備し最大限に活用し成功を収めます。

地道な技術力と酪農資源による高品質な乳製品なかでも生クリームは、大手含め他社の追随を全く許さない品質でプロユースナンバーワンです。

ハーゲンダッツは生クリーム技術を活かしたタカナシが作っているんです。

長くなるので今日はこの辺で

【索引編】横浜に因んだアーティスト

■メディアアーティスト 川上音二郎

No2 1月2日(月)ニュース芝居、最先端劇場で上演

■美空ひばり

No4 1月4日(水)昭和の歌姫

■詩人 永井叔

No5 1月5日(木)漂泊の詩人 永井叔

■小説家 郷静子

No17 1月17日(火)本日芥川賞発表

■歌人 宮柊二

2月2日 歌人が見上げた鶴見の空

■俳人 秋元不死男

2月4日 秋元不死男逮捕、山手警察に勾留

■熊田 千佳慕 土門拳

2月13日 熊田と土門

■黒田清輝

2月22日 アーティストツーリング

■彫刻家 安田周三郎

2月25日 絹と女と桑畑

■「横浜銀蝿」

No.67 3月7日教育会館にて夜露死苦!

■女優 岸恵子 他

No.81 3月21日猛女養成学校出身

■マルチタレント 今東光

No.86 3月26日老松小学校の悪童

■作家 長谷川伸

No.106 4月15日生きるとは、生きる価値を見つけることだ

■落語家 「四代目橘家圓蔵」「金川志ん馬」

No.109 4月18日品川の名人濱に死す

■詩人 石川啄木 作家 小島 烏水

No.118 4月27日蟹とたはむる

■バーテンダー山田高史

No.134 5月13日必ず素晴らしい日の出が訪れる

■ギタリスト・ボーカリスト、

ジョニー・ギター・ワトソン

No.138 5月17日「I’m A Superman」

■茶人 鈍翁 益田孝

No.149 5月28日 「鈍翁」の偉業を偲ぶ

■若松賤子 中島湘烟

No.153 6月1日(金)天才と秀才

■ヘンリー・ジェイムズ・ブラック

No.163 6月11日(月)反骨のスコッツ親子

■横浜に因んだ歌人俳人

No.166 6月14日(木)歌人俳人の横浜

■タゴール

No.171 6月19日(火)虚偽より真実へ、暗黒より光明へ 我を導け

■奈良美智

No.196 7月14日(土)きもかわいい

■池田満寿夫(ちょっと)

No.203 7月21日 (土)エーゲ海に捧ぐ

■五返舎半九

No.218 8月5日 (日)夢の夢の夜夢覚め

■女義太夫 竹本東猿

No.225 8月12日 (日)太夫 打越に死す

■巌谷一六 巖谷小波

No.229 8月16日 (木)一六 小波 新杵

■正岡子規

No.253 9月9日(日)子規、権太坂リターン

■画家、俳人 飯田九一

No.264 9月20日(木)「鼾かく人を流罪す月今宵」

■横浜の歌 たくさんありますね。

No.334 11月29日(木)歌の横浜

■近衞 秀麿についてです。

No.332 11月27日(火)おやかた、濱で一振り。

■花火はアートです

No.308 11月3日(土)対米初の特許は横浜花火

■森鴎外と南能衞

横浜ラプソディ 横浜市歌を巡る前編

横浜ラプソディ 横浜市歌を巡る 後編

【索引編】横浜から国際関係

ブログの中から 国別にインデックスを作りました。

★オーストリア・ハンガリー

No.231 8月18日 (土)give a twenty‐one gun salute.

★アメリカ合衆国

1月24日 西へ新たなフロンティアへ

○アメリカ文化戦略

No.190 7月8日(月)パブリック・ディプロマシー

○日米開港交渉

3月3日 日本初の外交交渉横浜で実る

○米国対日政策

No.139 5月18日 マッカーサーに嫌われた男

No.303 10月29日(月)オカピ外交

(サンディエゴ)

No.308 11月3日(土)対米初の特許は横浜花火

(アメリカ)

★ノルウェー

2月9日 日諾交流

★国際貿易

2月18日 過去に学ばないものは過ちを繰り返す

★ハワイ王国

3月4日 日本初の外国元首横浜に

★オスマン帝国

No.159 6月7日(木) 強い日土友好の原点

★ギリシャ王国

No.160 6月8日(金) 親王殿下のニッポン

★インド共和国

No.178 6月26日(火)孟買への道

★日中 横浜、上海

No.186 7月4日(水) 一衣帯水の地 上海

★イギリス(生麦事件)

No.234 8月21日(火)パーセプションギャップの悲劇

No.298 10月24日(水)法廷は横浜へ

(ノルマントン号座礁沈没事故)

★イタリア

No.238 8月25日(土)日伊友好の歴史

★ペルー、イギリス

No.257 9月13日(水)司法とアジアの独立

マリアルス事件

No.277 10月3日(水)皮肉な緑地

10月2日に引き続き

米軍接収地返還の現状を紹介しましょう。

1948年(昭和23年)10月3日の今日、

旧日本海軍施設だった金沢区柴町他にある526,205 ㎡の敷地「小柴貯油施設」と水域約470,000 ㎡「小柴水域」が米軍により接収されました。

|

| 1977年現在の「小柴給油所」航空写真 |

(小柴貯油施設の経緯)

小柴貯油施設は米軍用の航空燃料用タンクが34基設置されていました。

この航空燃料を積み出すために、海までの運河と海上の水域も接収されていました。

10月2日に紹介した「根岸森林公園」の接収地域と同様に、飛び地のようなエリアです。

(平成16年)10月に日米合同委員会で、一部(約10ヘクタール)返還で合意しますが、全面返還を求め継続協議になります。

一年後の平成17年10月18日の米合同委員会で、陸地部分全域と水域の一部の返還が合意されます。

http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/kichitaisaku/shisetsu/kyuukoshiba.html

(小柴水域)

http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/kichitaisaku/shisetsu/koshiba.html

なぜ?この水域だけ残されたのでしょうか?

日米間の取り決めでは

使用条件

1 本水域は、合衆国船舶の停泊及び積荷の積み卸しのために使用される。

2 本水域が合衆国船舶によって使用されていないときは、一般船舶の通過を認める。ただし、本水域においては、合衆国政府の承認がない限り、ブイ、停泊用の鎖等に損傷を与えるような海底しゅんせつ、掃海、投びょう、魚釣り、底引き網及びその他同様の作業を厳重に禁止する。

とありますが、小柴貯油施設は返還し、

わざわざ海上で積荷の積み卸しもないでしょう?

潜水艦の休憩所???ですかね。

校舎の窓から海が良く見える高校時代を過ごしました。

相模湾ですが

授業中に沖にポッコリ潜水艦が浮かび上るのを見たことがあります。

(昭和40年代のことですが)

小柴貯油施設返還が決定し、跡地活用の計画が現在調査を含め進捗中です。

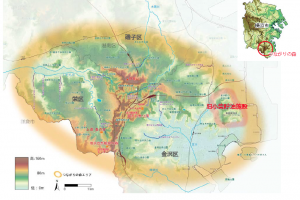

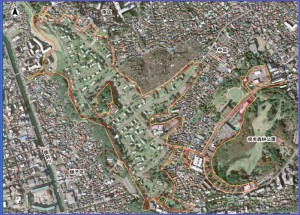

「つながりの森」構想

横浜市南部の円海山周辺を中心とし、北西はいたち川から南東の小柴地区までを構想の対象エリアと設定しています。

目的は「横浜の生物多様性の宝庫」である「つながりの森」を 市民全体で、体感・感動し、次代、次々代につないでいく」ことにあります。

このプランから、返還された小柴貯油施設地域は、残された自然を生かした水辺や緑地の整備というイメージでしょうか。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/mamoru/tayou/tsunagari/

|

| 現在の空撮 |

|

| 敷地内、右が崖になり上部が給油施設 |

|

| 返還?されているのに |

|

| 無人?ですが 米軍施設!って感じです。 |

|

| 小柴水域に続く運河、前をシーサイドラインが走ってます |

「横浜市と米軍基地」

http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/kichitaisaku/shiryo/pdf/h24/h24sassi/24sassi01.pdf

現在日米安全保障条約の下での日米防衛戦略上

効果的な米軍配置がマネジメントされているのか?

防衛大臣

スリムで効果的な防衛計画を御願いするものであります。

No.276 10月2日(火)フェンスに囲まれた公園

今日は、横浜最大級の公園緑地?

フェンスのこっち側の公園が開園した日です。

1977年(昭和52年)10月2日の今日「根岸森林公園」の整備が終わり開園しました。

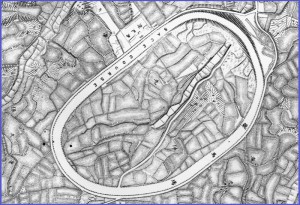

横浜市中区根岸台にある根岸森林公園は、江戸時代に居留地の外国人が幕府に造らせた競馬場でした。

正式名称は「横濱競馬場」、根岸の地名から「根岸競馬場」とも呼ばれていました。

明治になると日本人も競馬を愉しむようになり、日本の競馬文化発信地として数々の名レースが生まれました。

No.130-1 5月9日 クラベウマ外交の時代(前編)

No.130-1 5月9日 クラベウマ外交の時代(後編)

競馬場としては、戦争により1942年閉鎖、軍に売却され廃止されました。

終戦後、復活計画もありましたが連合軍により接収され、1947年からは周辺一帯がアメリカ軍の管理下に置かれます。

接収中、馬場はゴルフ場や乗馬施設、駐車場などに改装され馬場のなごりは殆ど失われてしまいました。

横濱競馬場には、建築家モーガンの設計による震災後再建された馬見所が戦後まで残されていましたが、現在は一部のみ保全されています。

1969年に一部を残して接収が解除され、1977年(昭和52年)10月2日に横浜市による整備の上「根岸森林公園」としてオープンします。

面積は193,102m2で、山下公園、港の見える丘公園と並ぶ中区エリアの代表的公園です。

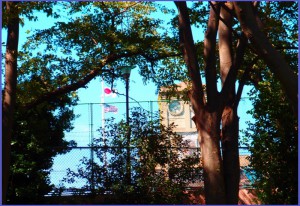

この市内一等地に残る「根岸森林公園」は、実は完全に返還された訳ではありません。森林公園の周辺部には広く米軍施設が広がり市民生活に支障をきたしています。

|

| 現存する森林公園の3倍近い接収地 |

公園周辺が、一筆書きのようにフェンスの向こうのアメリカが現存します。

現在まで返還交渉が行われ、返還の方向に進んでいるようですが未だ具体化はされていません。

※根岸エリア一帯は、終戦時 戦略的にではなく、立地(景観)的に良い場所だから接収したように思えます。正面ゲートはカメラを向けると厳しく注意されます。たいしたことではありませんが無力感を感じました。